はじめて挑戦する補助金申請書作成の準備(補助金共通)

こんにちは、ぽんさんです!

「はじめて補助金に挑戦したいけど、なにからはじめたらいいのかわからない・・・」と悩んでいませんか?

そんな方に向けて、補助金の申請書を作成するまえに、やっておきたい準備についてまとめてみました!

本記事は「確実に補助金の採択を狙うために申請書作成の準備をしたい人向け」に申請書の準備の手順を紹介していきます。

そもそも補助金には、種類ごとにテーマがあります。

ここでいうテーマとは、国が「こんな会社に、こんなことをしてほしい!」と考えていることです。

つまり、補助金は「国が、こんな会社に、こんなことをしてほしい!」ことに賛同して取り組む会社を後押しするためにあるんですね。

ですから、テーマに沿った事業計画内容の申請が採択されるんです。

ご紹介する確認方法で補助金の内容を確認して準備すれば、補助金の選択を間違うことなく、テーマに沿った内容の申請書を作成することができます。

事前準備のチェックリストもご用意しましたので、ぜひご覧ください!

【全体像】補助金の準備をするためのチェックリスト

まずは補助金申請の準備について全体像を把握するために、上の画像を参考にしてみてください。

一概に補助金といっても種類によって申請書の内容は異なりますが、上記の手順はどんな補助金でも当てはまりますよ。

手順それぞれに意味があり、ポイントを外すと補助金の採択を逃してしまいますので、しっかりと確認しましょう。

それでは、それぞれの確認項目について紹介していきます!

1:申請書作成に着手する前に確認すべき公募要領

(補助金のルールブック)

補助金の情報をネットで検索すると、さまざまな情報を見ることができます。

中には、商用目的(セールスのために)で誰でもどんなことでも使えそうな内容が書かれている記事もあります。

でも、せっかくですから正確な情報を確認して、本当に使える補助金をみつけたいですよね?

補助金には必ず「公募要領」と呼ばれる補助金のルールブックが公表されます。

公募要領には、補助金のテーマや補助金の対象に関する範囲(ルール)、補助の内容、書式(フォーマット)、提出書類が書かれています。

しかも、多くの場合は補助金の申請書の「審査項目」まで記載されています。

これを確認しない手はないですよね!

ですから、補助金に挑戦したいとおもったら「公募要領」を入手して必ず最初に確認してください。

>公募要領の入手方法

2021年の事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金に興味がある人は、次の手順で公募要領を入手してください。

①ネットの検索画面で「補助金名」を検索する

例)

「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」

補助金の名称を検索すると、補助金の公式ホームページを見つけることができます。

注意点:

・かならず公式ホームページであることを確認する

・期間が申請できる期間であることを確認する

※毎年行われる補助金もあって、たまに前年のホームページであることがあるんです

心配な人は経済産業省や中小企業庁のホームページから補助金情報を探して、補助金の公式ホームページを見つける方法もあります。

経済産業省WEBサイト

https://www.meti.go.jp/

中小企業庁WEBサイト

https://www.chusho.meti.go.jp/

②補助金の公式ホームページから公募要領をダウンロードする

例)小規模事業者持続化補助金(2021年の公募要領)の場合

小規模事業者補助金の公式WEBサイト

小規模事業者持続化補助金の公募要領

公募要領を入手して見てみると、その記載内容が数十ページもあるので「うっ!」と思われた方も多いのではないでしょうか。

そんな人のために、押さえておきたいポイントだけを確認する手順を以下に紹介します!

2:申請書を作る前に確認すべき内容と手順

採択される申請書を作成するには、公募要領を読んでポイントを押さえておく必要があるんです。

とはいえ、結構なページ数がありますので、まずは以下の項目だけ探して確認しておきましょう!

できれば、付箋(ポストイット)を用意して、該当するページにはり、蛍光ペンなどで囲っておくといいでしょう。

◆公募要領で確認すべき項目◆

※〇はよく確認されている項目で、◎はあまり確認されていないけど重要な項目です。

ここからは、確認する項目ごとにポイントを紹介していきますね。

分かりやすくするために、過去の小規模事業者持続化補助金の公募要領をつかって解説していきます。

他の補助金の公募要領も基本的には同じ項目が記載されているのでご覧ください。

>公募期間

補助金は公募期間(募集期間)が決められていて、いつでも申請できるわけではないんです。

特に申請の「受付締切」がいつになっているかを確認して、申請に間に合うようにしましょう!

補助金によっては、任意で銀行から受け取る書類があると有利になったり、商工会議所などから書類をもらわないと申請できない場合があります。

こうした書類をもらうタイミングなど、いつまでにどこまで申請準備を進めなければいけないかスケジュールを立てておきましょう。

>事業の目的

補助金には国が考える目的があります。

ここを押さえておかないと採択されにくい申請書になってしまいます。

この部分を理解して、事業計画のストーリーを考えるようにしましょう!

<よくあるケース>

・取り組み自体が補助金の目的に合わない内容になっている

・取り組み自体は補助金の対象となりえるのに、採択されにくい申請書の内容になってしまっている

>補助対象者

そもそも補助金は対象となる会社の範囲が決められています。

例えば、資本金や従業員数などがあります。

業種によってその内容は違います。

特に従業員数は社長や役員、パートがどのように人数カウントされるのかなど確認しておきましょう。

>補助対象事業

補助金には種類ごとに、補助の対象となる取り組みの内容や要件が決まっています。

例えば次のようなことが書かれています。

・取り組みの内容に「こんなことにお金を使ってください」など・・・。

・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(経済産業省)を参考にしてください。

などで、補助金によってあったりなかったりします。

ここには、取り組みをイメージしやすくするための簡単な事例なども書かれているんです。

その内容に当てはまればなんでも採択されるわけではありませんが、かなり参考になりますのでぜひ確認しましょう。

>補助対象経費

補助金には対象となる経費の内容が決まっています。

決められた内容の経費でないとそもそも補助の対象にはならないんです。

ですから、どんな経費が対象になるのかはしっかりと確認する必要があります。

経費の種類によっては、具体的に細かく決められているものもあるので注意が必要です。

分かりにくかったり、判断に迷うこともあるのでその場合の対処法は後ほど解説しますね。

また、注意しなければいけない、現金払いの経費やクレジットカード支払いの場合の取り扱いも書かれているので事前に確認しておきましょう。

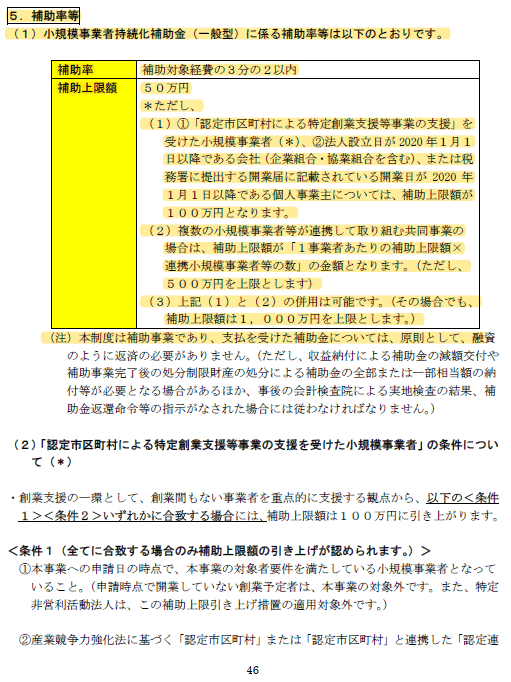

>補助率など

補助の内容は、補助金の種類や、対象となる会社ごと、取り組みの内容などによって違ってきます。

どの補助内容が使えるのかや、補助率や補助上限額などを確認しておきましょう。

補助率とは使った経費のうち補助金でもらえる金額の割合で、「補助対象経費の2/3以内」などと書かれています。

補助上限額は補助される金額の上限金額で、具体的な金額が書かれています。

例えば「補助率2/3以内で補助上限額が100万円」の場合は、最大で150万円の経費を使って100万円の補助金を受け取ることができます。

この場合、150万円以上使っても100万円までしか補助金はもらえないことになります。

また、150万円以下の範囲で使った場合は、使った金額の2/3が補助されることになります。

例えば、120万円しか使わなかった場合は、2/3の80万円が補助されることになります。

>申請手続

補助金の種類によって申請手続の方法が違います。

最近では、紙の書類ではなくインターネット上から申請しなければいけない場合があります。

その場合、申請をするためのIDを取得しなければいけないことがあるんです。

「GbizID」が必要な場合がありますので、取得していない方は取得しておくといいでしょう。

※特に指定がなければ必要ありません

「GbizID」は以下のWEBサイトから取得できます。

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html

GbizIDの取得には大体2週間以上かかるみたいです。

また、補助金によっては次のような手続きが必要な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

・申請書作成後に、最寄りの商工会・商工会議所から書類を発行してもらう必要がある

・申請書提出時に、銀行など認定支援機関から確認書を発行してもらう必要がある

※認定支援機関の確認書が必須ではないけど審査で有利になる場合もあります

>審査の観点

補助金には多くの場合、わざわざ「審査の観点」について書かれています。

ここには、「どんな内容が審査の対象になっているのか」や「審査で加点される要件」などが書かれています。

絶対に確認しておいたほうがいいでしょう。

審査の内容を確認して、申請書を作成するときにはポイントを見つけてもらえるようにしましょう。

例えば、見つけやすい文章構成で書いたり、見つけやすいように目立たせたりします。

注意したいのは、極端に審査ポイントだけを記載したり、一問一答のような書き方をするのはやめましょう。

加点項目には、審査で加点される要件が書かれています。

例えば次のようなことか書かれています。

・事業計画の内容について「こういう内容が含まれている」「補助対象経費の一定割合以上こういう経費がある」など

・国が行っている計画の承認を受けている

(例:経営力向上計画、事業継続力強化計画、経営革新計画など)

・事業計画のある項目の数値を〇%以上(〇円)以上増やす計画になっている

などです。

加点は、あるだけ審査で有利になりますので、可能な限りつかうようにしましょう。

>事業実施期間

補助金は採択されたら、あらかじめ決められた期間内に行い完了させることが必要となります。

具体的には、見積もり、発注、納品、検収、請求、支払いまでをいいます。

期間内に支払までをしないと、採択されてもお金を受け取ることができなくなるので注意が必要です。

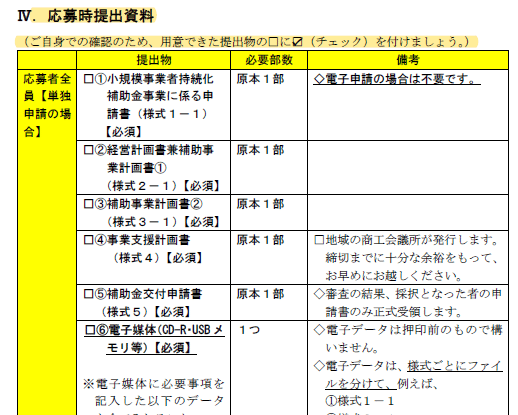

>提出書類

提出書類は事業計画書だけでなくいくつかの種類があります。

紙の申請書だけでなく、USBメモリー(CD-R)などの電子媒体にデータを入れてデータも提出しなければいけない場合もあります。

書類や提出物が足らないと、審査される以前に採択されなくなってしまいます。

必ず、確認しながら指示通りに用意するようにしましょう。

できれば、提出前にペンなどでチェックをして用意するくらい慎重にやりましょう。

>提出方法

補助金によっては提出の方法についても細かい指示があります。

これを守らないと、審査される以前に採択されなくなってしまいます。

例えば次のような指示があります。

・申請書の用紙はA4サイズに統一して左上1か所でクリップ止め(ホチキスは不可)

・マイナンバーは記載しない(する場合は見えないように黒塗りにする)

・提出は「郵送」で

(※郵送と指示がある場合は郵便局の郵送手段で郵送します。ヤマトや佐川などは使わないようにしてください)

などです。

せっかく採択を目指して書類を作成して、こうした指示を守らずに採択されないのはもったいないですよね。

必ず確認して指示どおりに提出するようにしましょう。

3:判断に迷うときの確認方法

補助金の申請準備で公募要領を確認する中で、分かりにくい内容や判断に迷うことがいくつか出てくるのではないでしょうか?

特に、補助の対象となる取り組み内容や経費の使い道についてなどは気になるところですね。

そんな時には補助金の事務局に直接問い合わせて確認しましょう。

補助金には必ず、補助金を取りまとめる「事務局」が設置されています。

事務局は補助金の公式ホームページに「問い合わせ先」とともに記載されています。

事務局の判断がすべてで、ほかのどこに問い合わせるよりも一番確実なんです。

ここで注意したいのは、問い合わせするときのこちら側の対応の仕方です。

問い合わせの内容によっては、明確な回答が返ってこない場合があります。

NGと判断しやすいことは明確に回答がありますが、グレーな内容の線引きはしてくれないことが多いです。

「どちらともいえませんが、申請してみてください」といわれることがありますが、ここはあまりしつこく追及しないようにしましょう。

この場合は、事業計画全体によって判断がちがってくるので事務局もその部分だけを聞かれても判断できない状況なんです。

グレーな内容の場合に「白黒はっきりさせる」「判断を責任を事務局に求める」ことは避けるようにしましょう。

ボクの経験上、丁寧に、具体的に、相談に乗ってもらう態度で問い合わせをしたほうがよりよい回答が返ってきます。

相手も人ですから、「問い合わせにできるだけ応えたい」と思わせるように心がけましょう。

とはいえ、あいまいなままで申請書を書くと採択されにくくなってしまうので、気になるところは事務局に確認しましょう。

4:申請書のフォーマットを入手する

公募要領を確認して補助金を申請することが決まったら、申請書の書式(フォーマット)を入手しましょう。

申請書の書式(フォーマット)は補助金の公式ホームページからダウンロードできるようになっています。

必要な書類は「記入例」と共にダウンロードして一つのフォルダにまとめておくようにしましょう。

ダウンロードする際には、ファイル名も自分で分かるように変えておきましょう!

ここで注意したいのは「事業計画書部分の記入例」です。

補助金によっては、記入例の内容がすごくあっさりした内容になっています。

これに騙されて記入例と同等の薄い内容や記載量で申請書を作ると採択されません。

補助金の種類にもよりますが、事業計画部分は少ないもので5枚、多いものだと10枚~20枚、あるいはそれ以上書かないといけないことがあります。

ボクの経験上は次の枚数になることが多いですので参考にしてください。

(枠囲い)

・小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型 4枚~5枚(事業計画部分のみ)

・小規模事業者持続化補助金一般形 5枚~10枚(事業計画部分のみ)

・ものづくり補助金 10枚~20枚、あるいはそれ以上(事業計画部分のみ)

※最近は枚数に制限があります、枚数に指示がある場合はそれに従ってください

補助金の詳細がわかったら申請に挑戦しよう!

今回は中小企業向けの補助金の申請書の作成準備について紹介しました。

補助金申請の準備をするときに困らないように、ブログ記事の全体像とポイントをおさらいしておきましょう!

◆補助金の申請準備のポイント◆

・補助金ごとにテーマがあり、どの補助金を選ぶかが重要

・公募要領をダウンロードして必要な情報を確認する

・公募期間を確認して締め切りに間に合うようにする

・事業の目的を確認して正しい補助金を選択する

・補助対象者となっているかチェック

・補助対象事業で本当にやりたい内容と合っているか確認する

・補助対象経費でを確認して経費の内容を考える

・補助率などでいくら補助されるかを確認する

・申請手続きを先に確認して必要な準備をする

・審査の観点で審査のポイントを確認する

・事業実施期間を確認していつまでにやらないといけないかチェック

・提出書類を確認して用意しておく

・提出方法で注意点をチェックしておく

・判断に迷う時は事務局に問い合わせる

・必要な申請書の書式(フォーマット)をダウンロードする

今回の記事では、補助金の申請書を作成する前にチェックしておきたいことを紹介しました。

ここからは、いよいよ申請の準備にとりかかることになりますね!

次回は、申請直前になって知らなかったから申請できなかったということがないように、補助金の申請書作成前に取得しておきたい『GbizID』について紹介いたします!ぜひご覧ください。

【次回記事】補助金を申請するならすぐにチェックしておきたい『GbizID』の取得!

今後、補助金の申請実務などについて記事をアップしていきます!

当記事が少しでも役に立てたら幸いです。

あなたのサポートが、なによりも執筆のモチベーションにつながります!良い記事だと思われましたらよろしくお願いいたします!