スリーピング・ジャーニー

伊藤氏の目の前に置かれたタブレット端末には、拙い字で『落ち着いていただけましたか』と書かれていた。

「こんな状況でか?」

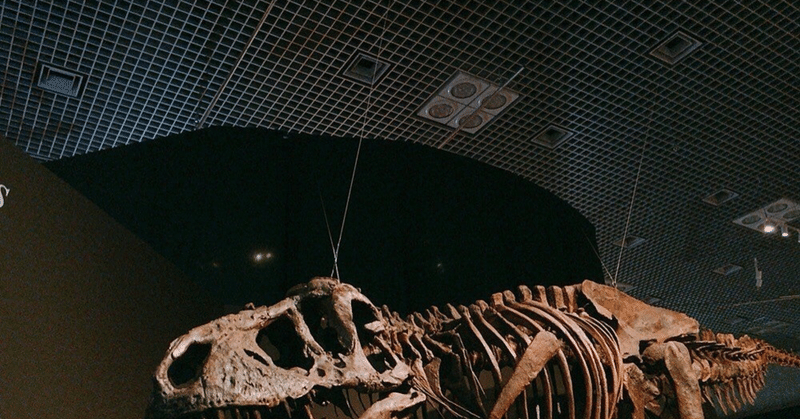

国立博物館の警備員室は、豪奢な展示フロアとは異なり質素であった。十二畳程度の部屋の中には壁に沿うように机があり、壁面には各展示物を監視する画面が所狭しと設置されている。

伊藤氏は自身の入院着の襟をただし、むしゃくしゃした気分で白髪混じりの頭を掻きむしった。自分の理解が及ばない範疇の出来事が起こっている。横目で机の上を見ると、幾何学的で重力に反した動きをする立方体が置かれていた。カレンダーらしい。それに、独特な字体の英数字で"2520.12.01"の文字が浮かんでいる。

信じられないことだが、どうやら伊藤氏は、生きていた時代から見て未来にあたる世界にいるようだった。

そばには警備ロボが二体、博物館の館長と学者のような男が一人ずつ立っている。伊藤氏が声を発するたび、男らは仰々しく驚いては小声で話し合っていた。意思を伝えるためには、自身が伝えたい内容を、タブレットに書いて渡さなければならない。もどかしくてたまらなかった。

「全く……『どうして私はこんなところに』」

「……『対応が遅くなってしまい、大変申し訳ない』」

館長が眉を八の字に曲げた。妙に肌が生白く不健康そうで、伊藤氏に対する緊張がありありと伝わってくる。

『伊藤様を迎え入れることになった経緯を説明してもよろしいでしょうか』

「『そんな経緯はいい、今は聞かなくていい』……ああ! 面倒くさい! 会話ができる人間はいないのか!?」

大きな声をあげると、男らは情けない悲鳴を出して部屋の隅へと逃げた。ビジネス上で必要になる言語は一通り習得したはずだが、日本語が通じないのがこれほど悩ましい事だとは。伊藤氏は、自身をこんな状態に陥らせた女の顔を思い出していた。

令和二年のことである。

「コールドスリープ、か」

「ええ。悪い話ではないと思いますが」

【続く】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?