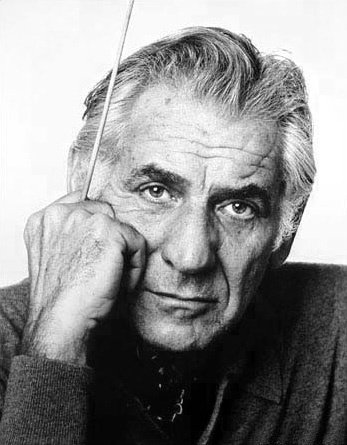

映画「マエストロ:その音楽と愛と」について

20世紀後半を代表する大指揮者にして作曲家である、レナード・バーンスタインとその妻フェリシア・モンテアレグレを主人公とする映画。先日から、Netflixで公開されていたので視聴した。

とはいえ、音楽家としてのバーンスタインよりも、彼の同性愛的性癖と、それに対する妻フェリシアの葛藤にフォーカスされた作品のようであった。

バーンスタインが、妻との間に3人の子どもをもうけている一方で、同性愛的な嗜好の持ち主であったことは生前からよく知られていた。まあ今であれば、「バイセクシュアル」と分類されたのかもしれないが、芸術家の世界では、他にも例がないわけではない。しかし、奥さんの立場としては、亭主が若い女と浮気するのも面白くはないだろうが、男と浮名を流されるのだって同様であろう。

そういう意味では、このバーンスタイン夫妻の関係性というのは、少々複雑で奇妙な感じもするのだが、同性か異性かを別にすれば、単に浮気性の亭主を持った気苦労の絶えない女房ということであり、世間を見渡せば、さほど珍しい話ではなさそうな気もする。

いずれにせよ、妻のフェリシアが癌を患うと、献身的に看病しているわけであるし、彼らは決して単なる仮面夫婦ではなかったのだろう。人を愛する熱量が凡人よりも少々多くて、誰を愛するのも一生懸命だったのかなあとも思うが、フェリシアはそのようには思っていなかったようだ。夫婦喧嘩の場面での彼女の発言が印象的である。彼女いわく、バーンスタインの原動力は「怒りと憎しみ」であるとのこと。単純に誰でも好きになってしまうような、「博愛主義」じゃないと言っているのだ。長年連れ添った妻ならではの洞察である。

また彼女の発言の中で、指揮者としてのバーンスタインは、作曲家の意図そのものを伝えているのではなくて、天才である彼自身が掴み取ったものを、「お前らにはどうせわかるまい」とばかりに、下等な聴衆にぶつけているだけなのだという意味のことを喋っていたのが印象的であった。そして、これは、僕にとっても、何だかとても「腑に落ちる」説明なのである。

この映画の中で、バーンスタイン(というかバーンスタインを演じるブラッドリー・クーパー)が指揮をするシーンはあまり多くはなくて、まとまったシーンは、後半にあるマーラー/交響曲第2番「復活」のフィナーレ部分のわずか数分間だけである。この場面は、73年に英国のイーリー大聖堂で行なわれた歴史的名演を模したと思われる。この時の演奏は映像でも残されているので、僕も何度も目にしている。

役者というのは大したものである。このたった数分間のシーンを復元するためにはずいぶんな苦労があったと推察するが、ここでのバーンスタインの指揮ぶりというのは、良く言えば、マーラーの音楽と一体化したかのごとき鬼気迫る爆発力を感じるのだが、意地悪な見方をするならば、カラオケで自己陶酔しているオヤジと大差ないように見えなくもない。

そう。バーンスタインは、たぶん自分のことが大好きなナルシストなのである。その延長線上で、自分を愛してくれる人、自分をリスペクトしてくれる人も(男女問わず)大好きなのである。同様に、マーラーの音楽は、「自分が書いた」ような気がするくらいに共感できるからこそ心底好きなのであろう。

バーンスタインは天才でエリートである自分が好きで好きでたまらないナルシストである。だから彼の指揮する姿を眺めていると、音楽そのものよりも、彼の存在が鼻についてしまうのだ。フェリシアの発言を「腑に落ちる」と思ったのは、そういうところと無関係ではない。

それにしても、僕などにとっては、バーンスタインはつい最近まで活躍していた指揮者のように思えるのだが、彼が死んだのは90年のことである。カラヤンが死んだのは89年、ショルティは97年、ベームは81年である。20世紀後半に活躍した大指揮者たちで21世紀まで生き延びたのは、カルロス・クライバーくらいであるが、彼も04年に死去しているし、最後に指揮をしたのは99年のことである。そういう意味では、今の若い人たちからすれば、ここに名前を挙げたような人たちも、フルトヴェングラーやトスカニーニもワルターも、残された音源や映像を通じてしか知る由のない歴史上の人物という点ではもはや大差ないのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?