志賀直哉×里見弴×暗夜行路⑧

「耽溺」の行きつくところ

前回の記事では、様々な資料と「君と私と」を読み比べながら、主に以下の2点を指摘した。

「君と私と」は志賀直哉の感情描写を抑えてあるのではないか

実際の志賀は、里見に対してかなり強い思い入れを持っていたのではないか

今回は、次の2点を見ていこう。

志賀の思い入れがどう実際の行動に出ていたか

八重と志賀との関係を見直してみると、里見がどういう状況に置かれていたと考えられるか

では、「君と私と」のある場面を取り上げよう。

明治44年頃のできごとである。

「だからさァ、一ト思いに来いヨ」

もう私たちはまるで

平常の私たちを失ったようになっていた。

来いと云う君(※志賀)にも

行かないと云う私(※里見)にも

何の理由もない。

私たちは唯反対のことを云っているのだ。(……)

君はとうとう私の腕を捉まえて

引っ張っていこうとする。(…)

「そいじゃ君のうちへ自働電話をかけてやろう」

「もう寝ちゃってらァ」

「そいじゃ酒でも飲めヨ」

「御免だ」

「そいじゃァと――兎も角来いヨ」

「イヤだ」

こんなことを云いながら

腕をとられてだんだん君の家のほうへ

引ッ張られていくときの胸苦しさを、

私は他のいかなる場合にも

経験したことがない。

262-263)

志賀が里見を自宅へ連行(?)する場面だ。

状況を説明すると、散歩の終わり加減である。かつて里見が「耽溺」と呼んだ、長い長い道行きはまだ続いている。

帰路に就いたふたりは、分かれ道にさしかかる。

しかし離れがたい。いったん迂回し、別れなくていいルートに入る。

そうやって遠回りを繰り返して、それでもとうとう、どうしても離れなくてはいけない最後の橋にさしかかる。弁慶橋という。

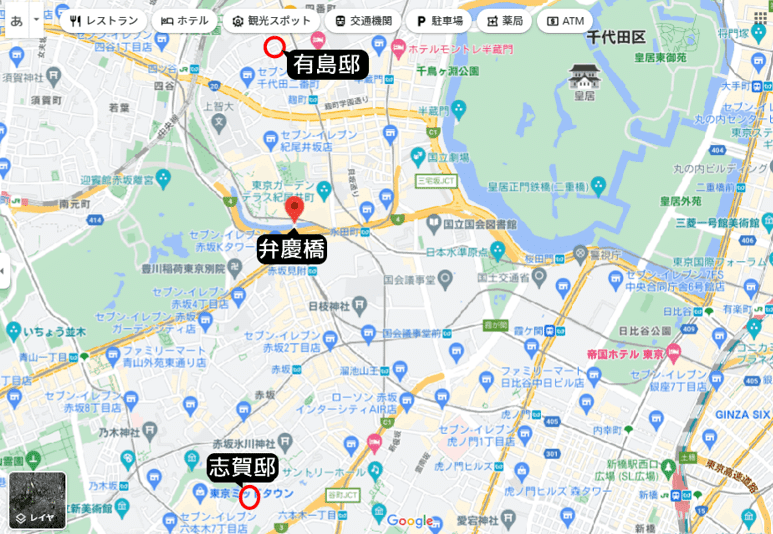

下記は、弁慶橋をグーグルマップで検索し、それぞれの自宅の場所を書き込んでみた地図だ。だいたい橋を起点に二人の家まで1キロから2キロ、歩けば15分から30分というところだろうか。

それにしても、周辺にはそうそうたる地名や施設がならんでいる。さすが白樺きっての資産家の息子たちだ。

深夜ここにたどりついたふたりは、欄干に腰かけて、何度も言い争った。

志賀は家に来て泊まれと言い、里見は嫌がる。

里見としてみると、もう無断外泊はしたくない。

父から叱られるのだ。

20歳過ぎてなにをと思われるだろうが、明治の士族の家では父の権威は絶対だし、作家になるなどと言っている息子は父の前では肩身が狭かった。

それを志賀が食い下がって色々に説得する。

会話に出てくる「自働電話」は、公衆電話のことらしい。

公衆電話から有島家へ外泊を伝えれば、無断外泊ではなくなるではないか、という提案だろうか。

しかしそれでも里見は承諾しない。

そのうちに志賀が焦れて、無理矢理に里見の腕をつかんだり、肩を抱き込んだりして連れ去ってしまう――という場面なのである。

里見は身長五尺一寸。153センチ前後だ。

現代の感覚なら女性としても小柄だが、当時の平均身長は160センチ。今は170センチなので、今で言えば163センチ前後の男性を見る感じだろうか。

ざっくりキャイ~ンの天野ひろゆきさんくらいだ。

それに対して志賀は、当時の男性としては長身だった。背が高くて目立っていたという。

里見が言うにはだいたい五尺五、六寸というので、168センチ前後だろう。今なら180センチ前後、178センチくらいの人を見る感じだろうか。

そして178センチなら、なんとキャイ~ンのウド鈴木さんと同じである。

志賀と里見でキャイ~ンになれてしまうのだ。

参考までに、お二人の身長差がわかりやすい写真を探してみた。

志賀は二人のコンビを「大きい男と小さい男」と称しているが、さもありなんだ。

この身長差がある上、写真を見ると、里見は華奢というほどではないにせよ細身だ。26歳のときに訪れた松江では、地元の人が「少年」と思っていたという話もある。

里見にしてみれば、よほど本気で抵抗しなければ勝てなかっただろう。

このやりとりをわざわざ紹介したのは何故かというと、非常に象徴的なやりとりだからだ。

このようなもめごとはしょっちゅう起きていたようで、そっくりの場面を志賀も書いている。

友人宅へ遊びに行き、夜十二時過ぎに辞去した帰り道でのことだ。

英介(※志賀)と伊作(※里見)とは

ぶらぶらと赤坂見附のほうへ

ゆるい坂路を上って行った。

「泊まりに来ないか」

「いやだ」

「まあそう云わず来ないか」

「今日はいやだ」

「いやでもいいから、来玉え」

「本統にいやだよ」

英介はいやがる伊作の首を

二の腕へ抱え込んで、

華族女学校の角から

三平坂のほうへ曲がって行った。

伊作は抵抗したが、小男で

力がなかったし、いやだと云う割に

心持はどっちでもよかった。

むしろ英介の強いるのがいやらしかった。

62-63)

「廿代一面」の舞台は明治45年と見られる。

里見が書いているのが44年のことなので、継続していたことがわかる。

場所をグーグルマップで検索してみると、今度は弁慶橋にさえ行き着かずに拉致られているのがわかる。

三平坂は見当たらなかったが、すぐ近くに「三べ坂」がある。

千代田区観光協会のスポット紹介では、「華族女学校前より南の方に下る坂を、世俗三べ坂とい」った、とされており、位置関係としてもこの坂のことだろう。

同じような話はまだある。

大正3年を舞台にした里見作品「或る年の初夏に」だ。ふたりで松江に数ヶ月滞在した日々をつづった作品で、このクライマックスに登場する。

或る雨の降っている晩だった。

私たちは一緒の町を散歩してから、

私(※里見)の下宿のそばまで帰って来た。

右と左へ別れる角で、佐竹(※志賀)が、

これからうちに泊まりに来ないかと誘った。

私は大した理由もなかったが断った。

そんなことを云わずに来い、と云って

彼は私の手を取った。

彼と私との関係で、こう云う場合、

これまでの永い習慣は、

私が結局 負けることにきまっていた。

一度にウンと云って承知もしず、

そうかと云って

断然振り切って帰ることも出来ないのが

私の性分だと、そう佐竹はきめ込んで了った。

そうするのが梟鼠(※里見)で、

他のどう云う態度でもが、不自然な附焼刃だ、と

口へ出しても云っていた。

反対のし方に強弱はあっても、

一度反対して、それから折れて、従う、

実際この形式は殆ど一度も

狂ったことがなかった。

その晩も佐竹は例によって、

遂には従うものと独りぎめして、

私を無理に連れて行こうとした。

「証言里見弴」によると、このとき争った橋の名は「幸橋」。

グーグルマップの出番だ。

橋と二人の下宿のだいたいの位置関係を赤で記入する。

赤の矢印で示したのは帰宅のルートである。

宍道湖の方から矢印の方向へ歩いてきて、里見は幸橋を渡り、志賀は直進するという分岐点だった。

松江に行っても東京と同じことをしているわけである。

ちがうのは、大正3年までなると、志賀が即座に里見の手を握るようになっているということだろうか。

それほど、このやりとりは常態化していたのだろう。

注目されるのは、「志賀のわがまま」と呼ばれていることだ。

武者小路が「志賀は友人にはわがままを言わなかったが、里見には言っていた」と語っているのは以前にも触れた。

武者小路によれば、志賀が里見を誘い、里見は断るが、しばらく歩くうちに結局は同意させられてしまっているということがよくあったという。

まさに、このような状況だったにちがいない。

友人たちの目にもとまるほど頻繁だったのだろう。

さらに、このやりとりを周囲は「志賀のわがまま」と見ていたこともわかる。

志賀の「廿代一面」にはこういう場面がある。

志賀と里見は噂話をしながら道を歩いている。

その別れ際のことだ。友人宅に入ろうとして、志賀は里見も誘う。

「伊作も寄らないか」

「今日は失敬しよう」

「用があるのか?」

「何もないが、まあ失敬しよう」

伊作はこう云いながら

重見の家の門とは反対のほうへ

ゆるく後歩きをして、

英介に捕まらない用心をしていた。

(略。熱心に話を聞いて喋らせておいて、

急に伊作が何の執着もなく別れていくので)

英介は面憎く思った。

「いやなやつだ」と思い、

英介は腕力沙汰で

伊作を引っ張ってきたい誘惑を一寸感じた。

志賀の感情は理不尽だ。

平たく言うと、里見が未練を示さないのが不満で、力ずくで興味を自分に向けさせたいだけだろう。

つまり、自分の未練と里見の未練がつりあわないのが不愉快だということだ。

ところでこうやって読んでくると、違和感が湧いてこないだろうか。

「君と私と」の里見は、あまり志賀のわがままというふうには書かない。里見の側にも曖昧なものがあり、そのせいでこじれてしまう、という書き方をする。

だから、

「遊びに行こうよ」

「ええ~、どうしよう……」

「どっちなの?」

「う~ん……」

「もう、行くよ!」

……というようなやりとりが浮かんでしまうし、「君と私と」での描き方はその域を出ないように調整されている。

しかし、特に志賀の書いたものではちがう。

里見は基本的に断りの言葉をはっきりと口にしている。この場面では志賀につかまるのを用心してあとずさりしてまで逃げている。

普通のレベルで言えば、かなりきちんと断っていると言えるのではないだろうか。

さらに、「或る年の初夏に」で二人があらそう場面を見てみよう。

私たちは、雨の降っているのも構わず

洋傘をつぼめて了って、

両手で引っ張りあった。

砂利の上にガリガリ、ガリガリと

足駄の歯を鳴らして、

無言で争った。(……)

「来いよ」

「イヤだ」

(……)

顔は二人とも笑っていた。

手には本気の力を込めていた。(……)

私たちの争いは可なり永く続いた。

とうとう私の足駄は前の歯が欠けて了った。

脇の下にはさんでいる洋傘が絞れて、

単衣が濡れ透った。

二三歩ずつあっちへ、こっちへ引き摺り寄せた。

どう見ても、しつこいのは志賀ではないだろうか。

かなり強引なやりかただ。力尽くと言ってもいい。

考えてもみてほしい。里見は対等な争いのように書くが、客観的に言えば、ここであらそう正当な理由が志賀にあるだろうか。

里見を連れ帰りたい、というのは志賀のわがままでしかない。

里見は行きたくないなら当然行かなくてよいのだから、争うべき正当な理由を持っているのは里見だけだ。

実は、自分の行為がわがままであることは、志賀も自覚があったようだ。

「暗夜行路草稿」でも、里見に対する自分の行動に、しばしば「身勝手」「わがまま」という評価をつけている。

例を挙げてみよう。

又 毎時もの身勝手で、イヤだという私を無理にこんな所まで引っ張って来た。(※里見視点での独白)(142)

若し坂口(※里見)が来ないと自分達の一日が如何にも半端なものになりそうな気がするので 矢張り我儘な調子で来る事を薦めた。(333)

「(あることを里見に)強いたには違いなかった」と信行(※志賀)は考えた。(……)相手に打明けさせようとした自分が醜かった。(344)

坂口(※里見)に対しては常時我儘勝手な態度を取って(……)(373)

考えなければならないのは、志賀の行動の背景に何があったかだ。

前回見たとおり、志賀は里見に強い思い入れを持っていた。

それが、この「わがまま」というかたちで表出していると言えるだろう。

ことを難しくしているのは、里見の中にも、確かに志賀を拒みきれないでいる感情があることだ。

「或る年の初夏に」では、志賀を振り払おうと争う場面で、主人公(里見)の心境がこう描写されている。

十年近い習慣を破ることは

なかなか ムズカシいもので、

いつも力一杯抵抗しながらも

私にはどこか心の隅に、

云うなりになりたい気持ちがあった。

(略。初めて志賀を振り払って)

「そいじゃあ帰れよ」

「帰るとも」

(……)

そうすると、私は急にまた

行ってやりたくなって来た。

然しジッとそれを抑えながら、

振り向きもしずに

うちへ這入って了った。

確かに拒絶しながらも、同時に言いなりになりたい、行ってやりたい気持ちもあったというのだ。

無理に志賀の家へ連れて行かれたあとの様子からも、そんな里見の複雑な心情がうかがわれる。

まずは志賀の「廿代一面」。

家に着いたあとの二人の様子を見てみよう。

二人はそれから気楽に話した。

伊作(※里見)が南新二の

鎌倉武士という戯作の朗読をした。

眠る事にして、電燈を消し

暫くすると、

もう戸外が明るくなって来た。

雨戸の隙間から来る光で

部屋の中の物が 見え出した。

雀が啼いて居る。

「湿り気のある、いい声じゃないか」

と寝付かれない英介(※志賀)が云った。

(……)

少時すると今度は烏の声がした。

英介が、

「アワア――アワア」

と其の真似をした。

63-64

国文学研究資料館近代書誌・近代画像データベースより

やけに楽しそうだ。

嫌がっていても、家に着けば一晩中でも楽しく話せるわけである。

しかし、一寝入りして目覚めると、里見はもう不機嫌になっている。

食事をしながら英介(※志賀)は、

屹度いやだと云うだろうと思いながら、

「土曜劇場へ行こう」と云って見た。

「いやだ」

案の定、伊作(※里見)は不機嫌な声で答えた。

「何故」

「俺は帰るよ」

「そう云わずに云って見よう」

「帰るよ。帰って寝るんだ」

「そんなら、帰るとして、其の前ともかく一寸寄って見よう」

「今日は許して呉れ」

「いやだ」

64-65)

最後の「いやだ」がふるっている。

「イヤだ」とさんざん言われたのを無視しておいて、相手が気弱になると、逆に「イヤだ」で懇願を切り捨てる。

志賀は後年、自分を含めた志賀家の男には意地の悪いところがある、と書いており、弟子の阿川弘之も「志賀の将棋は弱い相手をいたぶって楽しむようなところがあった」としているが、それも納得だ。

将棋でいうなら、相手の得意な戦法でとどめを刺すようなものだろうか。

結局、里見は土曜劇場へ行ってから、「取り附く島のないような態度」で帰宅していったという。

里見本人も、連れて行かれたあとの心情をこう説明している。

それでも、そうこうして居るうちに

君の自家へ行って了えば、

またケロリと忘れたように、快く、

時には真面目な問題を

夜明けまで話し合って居たりした。

唯 翌日の午ごろ床を出てから、

私独り 離れに残して

君がお母屋へ顔を洗いに行って居るあとだけは、

私は何んとなく不安な

居たたまらないような心持に陥るのが常だった。

「サアサア、こんなことはして居られないぞ」

俄に こう私を督促するものが迫って来た。

263

実は、ここまで対立場面ばかりを紹介したので、志賀と里見が険悪な仲だったような印象を持たれたかもしれない。

しかしこの二人、本来、非常に仲が良いのである。

次のエピソードは、争いが始まる前のこととして「君と私と」で紹介されているものだ。

或る嵐の日、

君(※志賀)と二人でボオトを

乗り出したことがある。

二人して着物の裾をまくって

頭の上へ広げていると、

小舟は磁石に引かれる鉄片のように走った。

ずぶ濡れになりながら、

尻に帆かけるとは これだなどと云って

笑っていた。

波がどんどん這入ってきても

そう驚かなかった。(…)

二人でうんうん漕いで

帰ろうとしたが駄目だった。

とうとう岸へ吹きつけられていった。

(略。知り合いの宿屋にボートを預け、着替えと傘を貸してもらって玄関を出るときに)

「じゃそろそろ出かけようかね」

と云った私の調子が

我ながら余りよすぎて、

君と顔を見合わせると

しばらくは転げて笑ってしまった。(…)

ああいう 二人にしか笑えないようなものが、

もう、お互いの間に出来かかっていた。

216)

また、ケンカが始まったあとの時期を書いたもので、「世界一」という短編がある。ふたりで鳥取砂丘に立ち寄ったときのエピソードだ。

砂上の足跡を見た志賀が、砂の上に巨大な絵を描くことを思いついた。

そこで、絵の心得があった里見が砂の上に下絵を描き、大体どこをどう動くか打ち合わせて、ふたりは早速取りかかった。

面白がり屋で、すぐものごとに

熱中する点で、よく似た性分の私たちは、(……)

色々と準備をした。

(……)

二人一間半ほど間隔をおいて、

一二の三で駆けだすと、

その線のところから、思い切り

下へ飛びおりた。

(……)

揃って、三間ほど下に、

膝近くまで砂に埋って立った。

――皮がむけたように、

なかから流れだす

白く乾いた砂には、

ぬくもりがあった……。

すぐ私たちは、背中を向けて、

一二三四……と歩数を数えながら、

心持 上へ弯曲さした線を歩きだした。

始終うしろを振り返って、

見当を正し合った。

(……)

――これが、大仏様の眉毛だった。

(……)

次には、鼻の両側をおりて行って、(……)

二人 手を把って、

上脣へ飛びおりた。

あとはもう くどく言うまでもない。

(……)

へとへとになってしまった

お互の顔を見合せて、

思わずふき出してしまったほどだった。

やっと上へあがりついても、(……)

息をはずませて、暫くは

そこにぶっ倒れていた。

(……)

が、それでも、気を取り直して、

最後の仕上げを終って

彼方側の崕ふちに

廻って、自分たちの

努力のあとを眺めた時には、

私たちは、ぐたぐたになりながらも、

心持だけはひどく亢奮してしまった……。

二人は興奮し、「世界一だ」「ノーベル賞ものだ」と言いあった。

その感動を、里見はこう記している。

私たちは、そこに腰をおろしたきり、

なかなか起とうともしなかった。

一度 霽れかかっていた小雨が、

やがてまた、睫に

珠になってつくほどに

やって来たときに、仕方なく、

何度も何度も「世界一」の仕事を

振り返りながら、

俥夫の待っている方へ

引き返していったが、

まだ、どうしても

酒に酔っているような気持だった。

しかし二人の感動と裏腹に、すっかり待ちくたびれた車夫は、絵に大した感動もしていない。そこで、志賀と里見は、

顔を見合わせて、仕方なく

苦笑をしたが、それくらいのことでは、

まだなかなか私たちの

亢奮は消えなかった。

いや、どんなえらい人がやって来て、

どんなに私たちのしたことを、

馬鹿げたことだと

説伏しようと努めたところで、

びくともするような、

そんな生やさしい亢奮ではなかった……。

長めに引用してみたが、「世界一」の行間からは、何ともいえない幸福感があふれている。

世界に通じる仕事をしたい、というのはふたりの夢だった。

青年時代の二人にとって、その夢はこうやって共同で、それぞれの歩幅をまもりながら、ときには手を取り合い、息を合わせて成し遂げたいことだったのかもしれない。

里見は、「君と私との心がピッタリとあって共に鼓動するような瞬間も」あったと述べている。それはきっとこういう時間だったのだろう。

そのあと松江に到着した二人は、それぞれ下宿に入り、数ヶ月ともに過ごした。

舟を借りて毎日のように宍道湖に漕ぎ出しては、舟から飛び込んで泳ぎ回ったり、無人島で相撲を取ったり、芝居を見に行ったりしている。

また、志賀は、里見をかばうために、少年時代からの大親友だった生馬と何度か口論までしている。

生馬が留学から帰国した3日後には、里見の生活に文句をつける生馬と言い合っているし、そのあとも何回か言い合いを繰り返した。

たとえば大正元年8月16日の日記には、

伊吾の事から

有島と議論をした。

青い顔をして何か云っているが

有島があの立場で議論に勝つ事は

彼がどんなに偉い雄弁を持っていても

駄目な事である。

とある。

志賀にとっての生馬は、恋愛感情さえ持ったことのある大親友だった。

にもかかわらず里見のほうを高く評価するようになっていったわけで、志賀の信頼がいかに大きかったかがうかがえる。

実は、志賀の「廿代一面」に登場する里見は、「君と私と」での自画像とはだいぶ印象がちがう。

「廿代一面」での里見は、小柄できびきびとよく動き、神経衰弱になりかけているところもあるものの、全体としてみればユーモラスでかわいげのある青年だ。これが志賀の見ていた里見だった。

二人の関係は、親愛から始まり、やがて親愛と対立のあいだを嵐のように揺れ動くようになっていったのである。

志賀のわがままも、里見の「言いなりになりたい気持ち」も、この信頼と一体感から生まれたからこそ、どうしても断ち切れなかったのだろう。

「君と私と」では、里見個人の問題として扱われるが……

里見が「君と私と」で演出しようとしているのは、一方的に志賀に複雑な感情を抱き、煮え切らない里見の姿だ。

その感情は「作家としての志賀へのコンプレックス」と見なされることが多い。

しかし作品を読み返してみると、果たしてほんとうにそうなのか、疑問が湧く。

作品中には、志賀との年齢差から来る自分の幼さ、至らなさに苦しむ描写はあっても、才能の面で志賀に負けていると感じている記述はあまりない。

例えば菊池寛が「無名作家の日記」で書いてみせたような劣等感は見当たらないのだ。

里見が文壇へ本格的な登場をした時期の里見への評価は、今では考えられないほど高かった。

早熟な面があった里見は、メンバーたちの中でも、作家としてものになることが期待されてもいた。実際に大正文壇では花形作家として人気を集めている。

大正13年、文藝春秋に「文壇諸家価値調査表」なるものが発表された。

制作者はのちの直木三十五。

「直木賞」に名を残す作家だが、売れる前はライター・編集者というような仕事もしており、これも直木の名を冠した真面目な作品ではなく、雑誌中の箸休めといったていの記事だ。

直木は当時の著名作家たちを取り上げ、いくつかの項目で作家たちに評価を加えて一覧表に仕立てた。

「好きな女」などのふざけた項目もあるし、直木個人の文学観に沿って採点されているが、当時の文壇の評価から大きくかけ離れたものではないだろう。

孫引きになるが、山口陽弘氏の「直木三十五による「文壇諸家価値調査表」の統計分析」から一部紹介させていただく(赤枠は引用者)。

赤枠で囲んだのが、志賀と里見の欄である。

この中で、作家としての評価に直結しそうな項目を選り出してみると、

・学殖(学識)

里見…82

志賀…71

・天分(今で言うと才能)

里見…95

志賀…89

・人気

里見…90

志賀…90

・未来

里見…98

志賀…90

「人気」の項目は同率ながら、全体的に里見の評価が高い。

山口氏の統計分析によると、全体で見ると里見は2番目に高い評価を受けており、志賀は6番目だ。ちなみに1位は芥川龍之介だそうである。

もちろん評価は直木の主観にもとづくもので、評者が変われば変化もするだろう。

事実、志賀は「小説の神さま」というあだ名からもうかがえるとおり、大正文壇では非常に高い評価を受けていた。

大正時代が去り、他の白樺作家たちの評価が落ちても、志賀の高評価は保たれ、その差は開いていった。

しかし、大正年間にはこのように二人の評価は拮抗していたのだ。

里見が絶対的な力量差を感じて苦しむような状況はなかったのではないか。

「君と私と」を一種の教養小説と解し、里見の悩みの根源を「作家としての志賀へのコンプレックス」に求めるのは、むしろ後世、志賀と里見のあいだに差がひらいた時期の見方を反映させたものではないだろうか。

例えば村松定孝は、昭和30年の「近代日本文学の系譜」で、里見が志賀の才能に対して相当に強い劣等感を抱いていたと分析している。

村松は、「志賀から逃げるために大阪へ行った」うんぬんという里見の発言を引き、「己より立ちまさった身近の存在(=志賀)」のために里見の精神が引き回され、そこから蝉脱を望む気持ちが「爆発」して大阪行きが敢行されたとしている。

しかし実際に、村松のインタビューに対して里見が述べているのは、

「毎晩のように志賀が外へ誘い出しに来るので、遊びを嫌う有島家(特に生馬)と志賀の板挟みで苦しんだ」

ということなのだ。

劣等感というにはほど遠い。

志賀>>>>>>里見という論者の先入観から、里見の苦しみは、充分検討されないままで「劣等感」と片付けられてしまったのではないだろうか。

「君と私と」からうかがえる二人の差は、作家としての才能や能力というより、年齢差や性格から来るものだ。

里見は志賀より5つ若く、まだ自己の文学観も確立していなかった。

里見にとって幼少期から知り合いである志賀は、常に先を行く大人である。自分の文学観や思想を志賀のそれと比べると、いかにも幼く至らないことを認識して恥じ入らずにはいられなかった。

しかしその差は、越えられないものとしては描写されない。

作中の里見は次第に、志賀と自分の文学観・思想・資質のちがいに気付くようになり、その差にこそ、自己の進むべき道を見出し始める。

志賀とはちがう道に進むことで、里見自身の文学観、そして自我は確立される。

「君と私と」で示される志賀への「コンプレックス」はこのようなものだ。

世上言われるような「立ちまさった存在」へのはげしい劣等感と言うのとは、少々ちがうのである。

では里見はなにに苦しんでいるか。

「志賀とちがうもの」としての自分を確立することが、なかなかできないことだ。そしてそれは才能の差のためではない。

志賀は「毎晩のように誘い出しに来」て、強引に里見を連れ回す。

里見に思い入れを持つ志賀は、里見をそばに引きつけようと働きかけつづける。その象徴が「わがまま」なのだ。

志賀の働きかけは、里見の自律性と自由を制限する。

それを振り払えない。

里見は、いつまでも志賀と共同体でいることから逃れられない。

だから苦しいのだ。

里見は「女郎蜘蛛の巣」にまとわりつかれ、「志賀の束縛」を厭いながら同時にその「言いなりになりたい」葛藤で苦しんでいる。

言いなりになれば志賀から離れられず、自立もできない。

わかっているのに、志賀の言うことをきいてやりたくなってしまう。

この苦しみが、生きながら少しずつ我が身を切られてゆく「五分だめしの刑」であり、その痛みにすら、「快さ」を感じてしまっている。

わがままをぶつけてくる志賀の手を、振り払うことができない。

引かれるままに志賀についていき続ける。

ここまでくれば、ほとんど共依存といっていいだろう。

里見の苦しみは、志賀への劣等感などではなく、志賀との共依存的な、密接した関係から発していると見ることができる。

里見があくまで自分の問題として描写し、志賀の「わがまま」を目立たなくしたのは、様々な理由があるだろう。

あえてひとつ推測を述べるなら、志賀を切り離せないことを弱さと見なし、自分を責め、その弱さを描き出すことを作品の焦点と考えたせいもあるのではないだろうか。

いずれにしても、里見を苦しめていたのは、いつの間にか境界を見失うほどに密着した志賀との関係と、その象徴としての「わがまま」だったのである。

「善心悪心」にこんなエピソードがある。

志賀と里見は、英国の友人から、ふたりの画家の話を聞いた。

ある画家は強い個性を持っていた。その友人であるもう一人の画家は、どうしても彼の影響から抜け出すことができない。

そこで、友人は彼から離れて心を無にして作品を仕上げると、拳銃自殺を遂げてしまう。

命がけの覚悟で友人の影響をはねのけ、自分の芸術を表現した画家の話――ということだろうか。

その話を聞いてから数日、里見は、「自分が殺される前に志賀を殺そう」と思い詰めたという。

殺されるというのは、精神的に志賀に支配され、里見弴としての自我を確立することができずにつぶされてしまうことを指すだろう。

結果として自殺するしかなくなる可能性もある。

それほどまでに里見は追い詰められていたのだ。

2枚のカードを加えると、「君と私と」はどうなるか?

八重と志賀との関係を導入して考えるならば、「君と私と」は、ありがちな教養小説などではなく、アイデンティティ・クライシスの物語である。

アイデンティティが揺らぐ最初の原因は、八重だった。

自己の能動性と尊厳を踏みつけにされ、その後も八重の訪問を拒めない。

それは長期にわたり、里見の自我は根底から傷ついて、自己嫌悪に苦しむことになっていった。

そんな里見にとって、志賀は特別な存在になってゆく。

推測ながら、自己嫌悪の泥沼におちいった里見にとっては、尊敬する志賀と過ごす時間が救いだったのではないだろうか。

例えば、里見が八重の件で人知れず苦しんでいたのと近接した時期に、志賀は志賀家で働く女中と結婚しようとして、父親と対立している。

それを人から聞いた心情を、里見は「何となく胸が迫って来て」と書いている(「君と私と」219)。

女中を巡る二人の体験は、ごく近い時期に起き、不思議に似ていながら対照的だ。

それが、里見にとって、志賀をより深い敬意と憧憬の対象にした可能性もあるのではなかろうか。

里見は、八重の件を志賀に打明けたいと願っていた。

志賀に話せば救われるような希望を抱いていた。

また、「古池のような生活から湧き上が」って「自分のうちに溜まって来る|沼気《メタン》」は志賀との関係のなかでだけ吐き出せるものだった。

「(志賀の)言うなりになりたい気持」、「五分|だめし《・・・》の刑に見るような快さ」というような、倒錯さえ感じさせる感覚は、相手に委ねることで、傷んだ自我を一時的に手放し、苦痛を逃れられたからとも考えられる。

理由はともかく、里見は志賀との関係に深入りしていった。

二人の関係は限りなく共依存に近づいていった。

このふたつが重なったことで、里見のアイデンティティーは、「殺される」と感じるほどに追い詰められていったのではないだろうか。

これが里見側の見え方だとすると、志賀はどうなのか、ということになるが、志賀についてはのちほど検証しよう。

里見は「君と私と」を書く動機を、「君との関係を弁めておきたい」と述べている(「君と私と」227)。

「弁める」は漢和辞典には記載がないようだが、意味合いは「君との関係について、解き明かしておきたい、はっきりと理解したい」ということだろう。

「君」とはもちろん志賀だ。

「腐合いと蝉脱」を書いたことで、里見のなかで志賀との関係が最大のネックとして焦点が合ったのではないだろうか。

この時期には、八重は有島家を出されて嫁いでおり、もう里見の前に現れるおそれはなかった。

そこで、里見は「君と私と」に着手し、志賀との関係を見直そうとした。

「暗夜行路草稿」での志賀が、「里見は自分に見切りをつけ、離れようとしている」と感じていたことを思い出してみよう。

実際には里見としては、別離も視野に入れつつ、なにかしら問題解決をしたい、という程度の考えだったようだが、一読でそこまで看破した鋭さは、やはり志賀ならではだ。

生き返るために、里見はどうしても壁を越えなければならなかった。

そのために志賀を激怒させたとしても、自己を取り返さなければ死ぬしかない――あるいは死んだように生きていくしかない。

そんなところまで追い詰められていたのだろう。

「君と私と」は、そのための里見の武器であり、もがきであり、祈りだったのである。

志賀側の働きかけの描写を抑制し、八重についても事実を明らかにできなかったことで、作品の輪郭がいささかぼやけてしまった面は否定できない。それが現在、白樺派の史料としての地位に甘んじさせているのかもしれない。

だが、「君と私と」全編に満ちた苦悩は、読むものを胸苦しくさせるリアリティに満ちている。

一人の青年が葛藤と懊悩を生き延びようとしたあかしとして、読み直されてもいいのではないだろうか。

とにかく、こうして里見は一歩を踏み出した。

では、志賀はそれにどう反応したか。

次回、「君と私と」をめぐるふたりの衝突について見ていこう。

【参考資料】

・千代田区観光協会HP スポット一覧「三べ坂」

・山口陽弘「直木三十五による「文壇諸家価値調査表」の統計分析」群馬県地域共同レポジトリ

・村松定孝『近代日本文学の系譜. 下 (大正昭和篇)』寿星社、1955

・里見弴「善心悪心」『日本現代文学全集50』講談社,1963

・志賀直哉「暗夜行路草稿」『志賀直哉全集 補巻3』岩波書店,2001

・石原亨『証言里見弴 志賀直哉を語る』武蔵野書院,1995

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?