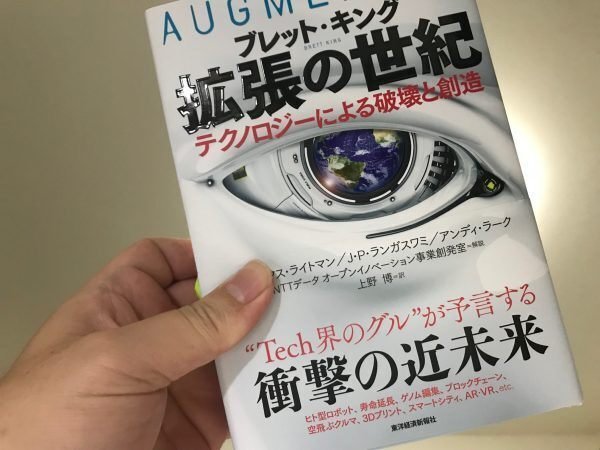

拡張の世紀

※私が読んだ本の書き出しとざっくりした内容を書き留める読書記録です

はじめの一行

はじめに

私の6歳の息子のトーマスは、将来クルマを持つのに運転免許証をとらなくてもよく、クルマの所有さえしない可能性が非常に高い。代わりに、クルマを単に「時間借り」するだけになるだろう。彼はその人生を通じて、スマートデバイスを手放すことは決してないだろう。近いうちにデバイスは、いつ医者のアドバイスを受けに行けばよいかを知らせてくれるようになる(保険会社はスマートデバイスを着用するよう求める)。住むのはスマートハウスで、掃除はロボットが行い、食料品は冷蔵庫や家庭用AIが注文してくれる(配達もロボットだ)。何を買うにも、支払いにプラスチックカードや小切手帳を使うことはまったくない(現金も使わないだろう)。そして毎日、マウスもキーボードもない何百ものコンピューターとやり取りする。トーマスはいわゆるZ世代であり、祖父母たちが生まれ育ったのとは全く異なる世界、もし100年前にそれを予測したならSF小説としか呼びようがない世界で育っているのだ。

こうした変化を単なるテクノロジーの前身として片づけてしまいたい気持ちになるかもしれないが、そこでは個人レベル、そして社会の在り方における根本的な何かが起こりつつある。

この後も、著者が考える近未来の姿の描写がしばらく続きます。

もうその時点で、夢見心地でもあり、怖くもあり。

どうやらこれからの数十年で私たちはたくさんのものを失い、たくさんのものを得ることを予感させるまえがき。

これから本書で展開される未来の姿の一部を、生活に即した形で見せて、内容への関心を呼び起こしている構成なのかもしれません。

本書の内容

テクノロジーが社会に与えるインパクト

本書は、現在開発中のテクノロジーをベースに、今後の世の中がどう変わっていくかを説明した本。

健康関連は?ビジネスは?金融は?購買体験は?エンターテイメントは?と様々なジャンルにおけるディスラプトを分かりやすい形で見せてくれます。

先日たまたま、「やりすぎ都市伝説」を見ていて、体内にチップを埋め込み、それで電車に乗れたり、各種支払いができたり、ということがすでに現実になっていることに衝撃を受けたのですが、すでに世の中はそこまで変わってきている、ということなのでしょう。

スウェーデンではほとんど現金のやり取りがないようで、お隣の中国もまたそんな感じ。

友人によると、中国ではホームレスでさえアリペイを使っているとか。

どうやら日本はそこから少し遅れているのかもしれません。

本書を離れて考えてみる

本書に関して言えば、開発中のテクノロジーが今後社会にどのような影響をもたらすかを考察し、表記しているわけですがそこから少し離れて考えてみたいと思います。

なぜ日本は遅れているかです。

そういえば、インバウンド需要が注目される日本ですが、決定的な問題があります。

それは無料Wifiが使えるところが、諸外国と比べて圧倒的に少ないということです。

テクノロジーの国なのに、テクノロジーが使えない。

これはなかなか由々しき問題です。

結局、個社がその直接的なビジネスにしか視点を持っていないからじゃないかなー、なんてふと思いました。

現金がいまだ色濃く残っているのもそういう影響があるのかもしれません。

あとは保守的な国民性でしょうか。

もともと日本人は、いろんなことに柔軟に対応できる民族だと思うのですが、一番に走り出す人は少ない。

そういうことなのかな、と本書を読みながらぼんやり考えこんでしまいました。

頂いたサポートは、日本の二代目経営者のこれからの活躍を支援するために使わせていただきます。