小説『エミリーキャット』第47章・エミリーの世界

彩が帰る夕刻までにはまだまだ余裕があるからと、森のお土産にとエミリーが提案したのは栗拾いだった。

栗の木が蝟集する一帯があるからとのエミリーの言葉に、猫達とバターカップと共に森奥へとふたりは向かった。

だが思った以上に規模が大きく深いビューティフルワールドの森に、彩は驚きを隠せぬ様子で子供のようにエミリーの後先をついて回りながらこう言わずにはいられなかった。

『ねぇエミリー、

エミリーは森で迷子になったことは無いの?

子供の頃とか、

猫達も迷子になったりはしないのかしら?

こんなに広い森、私なら絶対深刻な迷子になると思うわ、

こうして森に慣れたエミリーと一緒だから安心していられるけど独りで森の奥へ行くなんてとっても無理だもの、

迷い迷ってきっと遭難状態になっちゃうかも…』

『確かに昔はよく迷ったわ、

幼かった頃にはね、

そのたび父や佐武郎さんがまるでそれこそ冬山の遭難者捜しのように、雨風完全防御服に身を包みフードを被って、

長靴を履いて…

闇の中、カンテラの灯りを振りながら、私の名を呼んで捜してくれたけど…

でも子供時代からこんな森で遊んだり、迷ったりしながら育ってしまったから、そのうちたとえ森で迷っても…

なんていったらいいのかしら…

迷ったなりに森の体質やバイオリズムとでも云うのかしら、

森が持つ独特の…人間の持つ癖みたいなものが徐々に解ってきて…

それが段々読解出来るようになっていったの…今考えるとそれが森と仲良くなるってことだったのかしらね、

たとえ少しばかり迷ったとしても森のほうでこっちこっちって教えてくれるようになるの、

だから今ではもう完全に迷うことは無くなったわ、猫達もそうなんじゃないのかしら?

それでも一度だけもう仔猫ではなかったものの、まだうら若かった頃のロージィが、

かなり森奥でそれこそ深刻な迷子になってしまったことがあったわ。

父や佐武郎さんとまだ幼かった私とで夜通し彼女を探し回ったの、

もしかしたらもう見つからないのではないかって…。

もしかしたら森ではない外の世界へ行ってしまって、だから帰ってこれなくなってしまったのではないかって…

私は心細くてたまらなかったわ。

でも父もサブちゃんも『猫達はビューティフルワールドの敷地内から出たりしないから大丈夫だ、猫は賢いんだから、

きっと森のどこかで私達が来るのを待ってくれている筈だ』って…

それでも私は不安と悲しみで胸が張り裂けそうでわんわん泣きながらロージィの名を呼び続けていたわ、

それでもロージィったら夜明け近くになってからやっと見つかったのよ、

大きなエルムの樹の上で縮こまるように座っていたロージィが弱々しく私達に向かって鳴いてくれたの、

『ここよ、私、ここに居るからお願い、見つけて』ってまるでそう言ってるみたいだった…ハッとして高く差し上げた父のカンテラの灯りに照らし出されたロージィが樹の上から照れ臭そうに、でも嬉しそうにミャアミャアしきりに鳴きながら降りてきて…

きっと独りぽっちで森の樹上で夜明かししてしまって…

とても怖かったのかもしれないわね、

闇の中、瞳を黄金(きん)いろに光らせながら…

私達に向かって一直線に樹から駆け降りてきてくれて…

その姿ときたらまるで、猫なんだか、

フクロウなんだか…』

とエミリーは笑った。

『可愛いロージィ…

ロージィは気立てが優しいからきっと一晩中みんなが迎えに来てくれるのを樹の上に登って待ってて…

でも怯えていたのね、

大好きな家族のお迎えを知って、きっと大喜びだったんじゃないかしら、』

『そうだったと思うわ、

だって迎えに来た私達の長靴に一人一人まるでお礼を云うように一生懸命頬ずりをしてくれて…

その姿があんまり可愛らしくて、

私は泣きながら大笑いしてしまったのをよく覚えているわ、

以降ロージィは森にすっかり懲りたらしくてせいぜい庭か…テラスか、

あるいは館の中でしか遊ばなくなってしまって…ロイや他の猫達が森へ遊びにゆこうぜって誘ってももう絶対ヤダって言ってるように見える時があったわ』

とエミリーはその時を思い出して苦笑した。

『…でも動物がそこまでの迷子になったのは本当にそれきりね、

動物達は外の世界ではどうだか解らないけど…ここの森ではさほど深刻な迷子にはならないようよ、

迷子になってしまうほどあまり奥へは行かないのかもしれないわね、

彼らは慎重だから…。

これ以上行くと危ないかもって本能で解るのかもしれない、

それと帰巣本能が働いて、たとえ迷ったって人と違って盲滅法(めくらめっぽう)歩き回ったりしなくても何となくフラッと帰って来れるのかも…。』

『一見ノーブルな家猫のロイ達の中にも野性的な能力のような何かがあるのかもしれないわね、ずっと室内飼育ならまた別かもしれないけれど、彼らは森と館を行ったり来たりの恵まれた暮らしだもの、』

エミリーがそれには何も答えず、ただ何故か淋しげな微笑みでうつ向いてしまったのを見て彩はその意味は解らなかったが、話頭を転ずることにした。

『ねえエミリー、毬栗(いがぐり)の毬って、どうやって取るの?』

『大丈夫よ、包丁で割れるわ、

でも多分その必要は無いと思うな、

木からもう地面に落ちて毬は、まるで柘榴(ザクロ)みたいにパックリと割れているはずだから、

持って帰って栗御飯にでもして頂戴、

うちの森の栗は、甘くて美味しいのよ、よくクリスマスには佳容さんがマロンシャンテリーを作ってくれてとても美味しかった』

『いいなぁマロンシャンテリーなら私だって食べてみたいわ』

『何よ、彩は栗御飯じゃ駄目だっていうの?』

とエミリーは愉しそうに笑った。

『そんなことは無いけれど…

そりゃあ好きよ、栗御飯も栗きんとんも…女はみんな芋栗南京には弱いっていうけどまぁ確かにそうなのかも…。

…でもマロンシャンテリーなんて…

いいなぁ、

私、聴いたことはあってもそんなオシャレなもの、食べたこともないわ

私の休日のおやつときたら蒸し器で作る蒸かしイモよ、

でもそれだって美味しいのよ!

サツマイモは大好きだもの、

だけどなぁ…そういう問題じゃないのよね…

ねえ!今度私が来た時に佳容さんはここへは来てくれないの?

私がマロンシャンテリー食べたいって言ってたって伝えておいてよエミリー?』『何、子供みたいなこと言ってるのよ彩ったら、』

エミリーは一層笑って言った。

彩はエミリーの笑い声が大好きだった。

少しだけハスキーな囁くように話す時の声も無論好きだが、笑い声はまるでピアノのトリルを想わせる。

そこには音楽があり、光が泉のように湧きあふれ、猫の首輪から落ちた黄金(きん)の小鈴のように輝きながら転がるのだ。

それに対してどうしようもなく綺羅めきの高まりを彩は感じるのだった。

その綺羅めきは多面的にカットを施された水晶のようでもある。

光だけでなく虹の欠片(かけら)までをも、七色のスプレー咲きの薔薇のようにあちらこちらへと光を揺らしながら、

その世界は伸びやかな拡がりを見せる。

まるで瞬く水面(みなも)に揺れながら流れる、あの一定しない輝きを小舟のように乗せた気紛れな水鏡のようだ。

花筏(はないかだ)と違い、水面(みなも)を渡って流れゆく光の水筏は水筏が無い他の鎮かな水面と全く同じ水面であるのに風向きの違いの為に同じ河や池や湖の表面とはとても思えないほど、水面の表情は変化に富んでいる。

花筏なら桜などの花弁が寄り集まって流れゆくのだからまだ目に見えて判然とその象(かたち)は、解りやすい。

だが光を乗せただけの風向き次第の水筏はあくまでも光と風との合作である。

なよやかな綾織りを水面の中央に小径(こみち)のように見せていたかと思えば、次の瞬間、別の一陣の風によりその表情は瞬く間に一変する。

それにたとえ綾織りが細長く棚引くようにゆったりと流れていたとしてもその周囲では、

さながら凍りついたような硬質を装う幅広の面積がまるで柄の入った一枚の板硝子のように時間をかけて重々しくぎっしりと回転しながら、春の凍て溶け後の薄氷(うすらい)を乗せた水の面(おもて)のように滑りながら通り過ぎてゆく、

またその真横では別の風の弓が張られ、水面を目には見えない石切りのように掠(かす)め飛んでゆく。

するとさながら天女が羽衣の裾だけ水の上へと浸しながら翔んでいったかのように細い鎖編(くさりあ)みのような象(かたち)の、

か細い風の通り道を造ってゆくのだ。

水面は水という同じ物質で出来ているとはとても信じられない様々な表情を、

ひとつの河や湖の中に在るいたるところで見せながら、見る者の心を打つ。

常に水面は風と光とで操られ美しいメロディーを奏でている。

煌めきと揺らめき、

自然で何者にも支配されない自由な透明感の中でしかその音楽は豊穣さを見せない。

見せることが出来ない。

エミリーの笑い声や笑顔にもそれに似通った何かを彩は感じてならなかった。

それに比べると普通の成人と呼ばれる人間達の笑い声は退屈で平板なまでに安定していると彩は感じた。

エミリーと出逢うまではそんな風に感じたことなど無かったのに、彩は今では、そんな風にしか感じられなくなっていた。

世間の大抵の人々はどんなに急に笑いかたが変わったり、

声色や雰囲気が変化に富んでいてもそれでも尚、まるで鋳型から生み出されたかのようにどこか何故だかどうしようもなくお定まりな感じがするのだ。

したがって他の人々は『音』であっても『音楽』ではない、と彩は感じた。

ちなみに子供達は『音楽』である。

不思議と徐々にそうではなくなってゆくのだが…。

恐らく彩自身も音楽的ではなく『音』であるはずだ、と彼女は自分で自分をそう思った。

だがエミリーの笑い声はそうではない。

もっと厳密に云うならば笑顔も仕草も挙措の一つ一つに置いてもそうなのだ。

この説明はきっと千の言葉を尽くしても万の言葉を尽くしても、他の誰かに解ってもらうのは無理だろうと彼女は思った。

というのも真に心を赦した相手にだけ見せるエミリーの『音楽性』は誰にでも解るものでもなければ、そう容易くお目にかかれるものでもないからだ。

『ねえ、エミリーはマロンシャンテリーは作れないの?』

と彩はいつもの癖でつい鈍感を装って訊ねた。

『そぉんなの無理、無理、

だって私ったら父秘伝のサンドイッチが一番の十八番(おはこ)なんだもの、

それと美味しい紅茶の淹れかたと…

あとはアメリカ式のスコーンとカップケーキ、

あとはやっぱり父から教えてもらった美味しい印度式のチャイを淹れることと…

本当に…彩にお料理を教えて欲しいくらいよ、』

『解ったわ、

でも私は和食が一番好きだからエミリーには和食をみっちり手取り足取り教えてあげちゃう』

『楽しみだわ、

特に手取り足取りってとこが』

ふたりは賑やかに笑いながら猫達とバターカップと共に森の小径を歩いていった。

ブルーベルとマーガレットのあの花野原は、すっかり晩春か爽やかな初夏を想わせていたのにビューティフル・ワールドの森はまだ紅葉の黄や緋のいろの階梯(かいてい)が馴染みかけた深い秋の森だった。

アカメガシワの樹が今を盛りと大きな山吹いろの輝かしいような葉をたわわにつけ、更にそれをまるで大きな金箔を無数に撒いたかのように、地面の上を散り敷いていた。

『わあ、綺麗ね、これ、

アカメガシワって云うんでしょう?

佐武郎さんがタクシーの中でそう教えてくれたわ、

エミリーさんのお気に入りの樹なんだよって、』

『ここのアカメガシワは特別なのよ、

普通の…たとえば街のアカメガシワは、ここまで純金のようなピュアな輝きを持たないわ、

今はまだ樹上にも葉がついているけれど、やがて地面をこの目映いばかりの黄金(きん)いろで埋め尽くすの、

それはそれは壮麗よ、

金色(こんじき)の大きな葉っぱを地面一杯、覆い隠すように、散り敷いて…

その時季だけはまるでこの子の為だけにそこいら一帯の地面がまるで黄金(きん)のタイル張りのように見えてしまうくらい、』

『素敵だわ、

その頃にまた速くここへ来て、なんとしてでもその黄金のタイル張りと化した森の地面を見てみたいわ』

『素晴らしく美しい光景だけど、同時に後からのお掃除も素晴らしく大変なの』

エミリーは首をすくめると小さく笑った。

『綺麗だから暫くはそのままにしておくけれど…

お掃除、今度は彩にも手伝ってもらいたいわ、』

『いいわよ、もちろんよ、楽しそう!

黄金(きん)いろに輝く紅葉狩りもついでに楽しめちゃいそうだし、』

『楽しんでくれるのは構わないけど、

本当に大変なのよ、

楓箒で掻き集める程度じゃ済まないんだから、

館のバックヤードには焼却炉があるんだけど、そこで集めた落ち葉や粗朶木(そだぎ)を焼くの、

いつだったか秋の月時雨(つきしぐれ)にすっかり濡れそぼった病葉(わくらば)を踏んでサブちゃんが転んで尻餅を突いて、暫く腰痛に悩まされたこともあったんだから…

だからある程度は森も掃除をしておかないと、とても荒れ果てて危険な状態になってしまうの、

暢気に栗拾いだ、ジャムを作る為に木苺やマルベリーの実を摘みに行くだなんだと森へ出掛けられなくなってしまうもの、だから森には私やサブちゃんやカヨちゃんのような"守り人''が常に一年中、数人は必要なのよ、

独りじゃとても森のお世話だなんて無理だもの、』

''森の守り人"だなんて…エミリーにぴったりだわ…"と彩は心の中で思わずうっとりと呟いた。

"その中に私も入れて欲しい…"と彩は願った。

ふたりで談笑しながら森の奥へと差し懸かると彩はアカメガシワの立つ平地からやや、せり上がった場所に視線が釘付けとなった。

病葉が散り敷かれて判然とはしないものの、段丘(だんきゅう)のようになった、やや小高い場所の上に建つあの例の要塞(ようさい)のような不可思議な建物が木間隠(このまがく)れに見えるのを、

彩はつい指差しながらこう問うた。

『ねえエミリー、あの…建物…あそこは一体なんなの?』

『……』

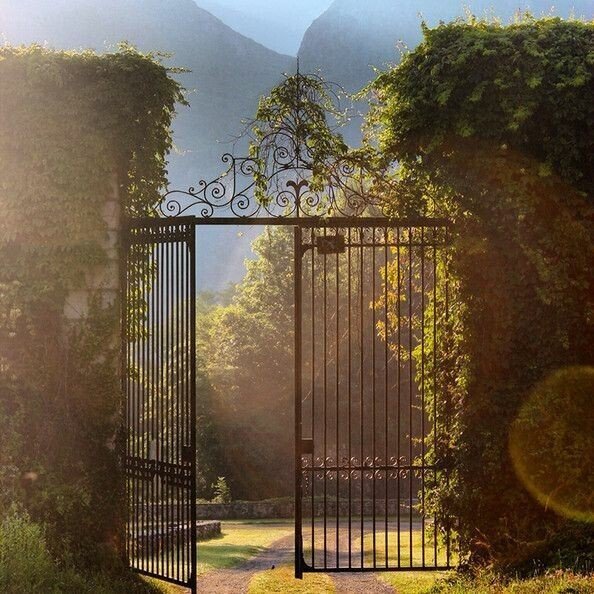

以前、佐武郎のタクシーの中から見た時には確か背の高い菠薐草のような濃い緑に塗られた木製の門扉にぴったりと閉ざされていたのに今では何故か門扉は無く、周りを取り囲んでいた白亜の周壁は在るには在っても半ば枯れた錆び朱の蔦が絡み、秋風に侘しげに揺らいでいるのが見えるきりである。

門扉が無くなった為に中の意外なほど、ささやかに見える要塞めいた建物は剥き出しとなり、その扉だけが蔦の奥深く露(あらわ)となっていた。

エミリーは彩の問いには答えようとはせず、無言で枯れ葉を踏み締めてザクザクと音を立てながら少しうつむき加減にコートのポケットに両手を突っ込んだまま歩き続けた。

黒髪に近い焦げ茶いろの波打つ豊かなブルネットが横顔をすっかり覆い隠し、

エミリーの表情を伺い知ることは出来なかった。

彩はおずおずとだが続けて言った。

『以前、佐武郎さんのタクシーでここの前を通りかかったの、

佐武郎さんこう言っていたわ、

森の中で唯一近寄らないほうがいい場所なんだって』

『そうよ、昔、父も私があそこに近づくと滅多に怒る人じゃないのに怒鳴ったことがあったわ、

あそこにだけは近づくんじゃない、

エミリーはあそこのことは忘れて森の中は他のどこへでも遊びに行って構わないけど…

あそこだけはパパとサブロウさんしか中には入れないことに決めてるから、いいね?って…

言葉は別に怖くないのに、それを言う声も顔もとても必死で真剣で…とても怖かったのを覚えているわ、

パパは兎に角、必死で…私をあそこには絶対近づけたくなくて…

パパから不穏な、そしてパパが私が何かを知ってしまわないかと怖れているのが私にはとても強く感じられたの、

パパはあそこに何かを隠していて、

同時にサブちゃんも、そしてカヨちゃんも…

でもみんなして…

決して何も教えてはくれなかったわ、

あそこは宗教的な場で、森の中に居る"善くないもの"を封じてあるところだから危ないから子供のエミリーには近寄って欲しくないんだ、としか言わなかったけれど…

それが本当のことなのかどうなのかも、

もう今の私にはよく解らないの…』

『宗教的な場?』

『ええ、でも…父はカトリックだったのよ、でもそんなの…おかしいわ、

あんなまるで…

それこそ要塞のような小さな場所を無闇と怖れて…

森の中の善くないものを封じた場所だなんて…

そんな…普通、現代のキリスト教徒がそんな魔女狩りの時代のキリスト者みたいなエキセントリックなこと…言わないと思うわ、

父らしくもない、

今思っても納得がゆかないの、

サブちゃんも悲しそうな顔をして、

でも私には無理矢理笑ってこう云っていたわ"こんなとこより森の中には木苺や花の咲く綺麗な場所が沢山ある、

館から近い庭ならもっと明るくて綺麗だ、おらとそこで遊ぶべな?"とか…

でもそう云うサブちゃんの笑顔が…』

と言ったきりエミリーは暫くの間、黙ってしまった。

それがあまりに長かった為、彩は奇妙というより心配になって思わず走り寄るように訊ねた。

『笑顔が…?』

『…とても深く傷ついていたの、

サブちゃんの笑顔、怖かったのをよく覚えているわ、

パックリと額から顔中心が割れて血がドクドクと流れていた、

涙までもが血の涙で…

でも一生懸命サブちゃんは私を慰めようと笑っているのよ』

『なんですって?佐武郎さん顔を怪我していたっていうの??』

『違うのよ、彩、

サブちゃんは心の中ではとても苦しんでいたの、

とても泣いていたの、

私に対する心配や憐憫も色濃く伝播してきたわ、顔もそうよ、

でもそんな風に見えたのはほんの一瞬だけ、私は血を流すサブちゃんの顔を見て全身の血が恐怖で凍る思いがしたけれど…次の瞬間にはもういつもの優しい陽気なサブちゃんの柔和な笑顔に戻っていたの、もちろん血なんかどこからも流れてなんかいなかった…

怪我もしていなければ…いつも通りのサブちゃんだったわ…

あれは…サブちゃんの中の心象風景だったのだと思うわ、

サブちゃんはそれだけとても私のことで心を傷めてくれていたのだと思うの…』

『でも…それって何故?』

『……解らないわ…

…解りたくないのかもしれないわ…』

そう言い残すとエミリーは深い青瑪瑙のような色のコートの襟を立て、黒い革の手袋の指先でコートの襟もとを掴むと尖った顎先をその奥深く隠したまま彩の前をザクザクと病葉を踏みしめてまるで古い乗馬靴のような傷んで磨り減ったエンジニアブーツの脚でどんどん大股の歩を進め、森の奥へ奥へと歩いて行ってしまった。

『…エミリー…』

彩はモーブグレーのシフォンワンピースの上から黒のトレンチコートを着てエミリーいわく"猫達の安全と安心と、森の地面への敬意と配慮の為に"そして更にエミリーの云う『まるで武器』のようなピンヒールは履かず、家から持参してきた赤いコンバースを履いていたが、どんどん遠ざかるエミリーに追いつこうとすると息が上がった。

"みんな何かを隠していたのね"

と彩は思った。

エミリーの為に?エミリーのことを思って?でもその為に誰もが皆、彼女がいくら訊ねても何も教えようとはしなかったのだとしたら…エミリーはなんて孤独だったのかしら、

たとえショックを受けたとしても彼女には真実を知る権利があるわ、

子供時代はまだしも大人になるまでずっとみんなしてエミリーだけを蚊帳の外に置くかのようにして何も教えようとはしないままだっただなんて…

そんなのエミリーが悩まないはずがないわ、

それはエミリーの為じゃなくて、

大人達がそうしたくてそうしていただけよ、

何も教えないってことだって本当は充分に虐待と同じなのに…』

『…彩…』

と、突然あの聞き慣れた稚(いと)けない声が聴こえ、彩は背筋が凍りつく思いとなり、思わずその場に立ち止まると、

鋭い動作で森の中を見渡した。

晩秋の森の中、深いビリジアングリーンのまるで絵の具を流したような水溜まりが錦に染まった森の茂みの傍に忽然(こつぜん)と在るのを見つけた彩は思わずその傍に佇立し、その毒々しいような色鮮やかな水溜まりを凝視した。

錆び朱や浅緑、鬱金や海老茶、赤朽ち葉、青朽ち葉、血赤珊瑚や支(くちなし)と深色の錦に染まったその森の中で、

その水溜まりだけが激しいまでに異形に見えた。

やがてそのビリジアングリーンは水溜まりから人の象(かたち)を成して立ち上がり、一瞬、その全身青深泥(あおみどろ)の人型は顔さえ判然とせぬただの液体の中の凹凸のまま彩に微笑みかけ、やがて一歩後ろへと退くとその青深泥の人型は南国の木の豊かに繁茂する葉群(はむら)と化した。

葉群はザワザワと、あるいは毒蛇の震える尾の先端が立てる威嚇音のような音を同時に多重音声のように立てながら揺れ動き、ずれ、ぐるぐると回り、指差すように葉っぱの先端を彩のほうへ向けたりもした。

晩秋の森の中、そこだけざわざわと回り、うねるように蠢(うごめ)く繁みの前に立ち、魅入られたようにそのビリジアングリーンの葉群の蠢きの奥を思わず覗き込もうと彩は一歩近づいた。

すると繁みは両脇、上下共にザワザワと黒ずんだビリジアンの巨大なムカデの触手を思わせる青味泥をビチャビチャと湿度の高い音を立てながら退いた。

退いたその奥には楕円形の鏡が在り、

しかし彩がその鏡の前に立っても何も映さなかった。

しかしずっと見ていると鏡の中を狭霧が流れ、霧が晴れるとそこにうつ向いた淡いブロンドのあの少女が中に居た。

"アデルだ…これがあのアデルだ…"

と彩は心の中で囁いた。

"絶対負けてなるものか…!"

と同時に彩は自分自身に向かって囁いた。

アデルは瞳を伏せてはいるが小さな白墨のように白いうりざね顔は、やはり異父姉妹といえどもエミリーとは姉妹である。

エミリーは厭がるかもしれないがそっくりというわけではないのだが何かの拍子にはっとさせられるほどエミリーと酷似する瞬間があった。

たとえばうつ向いたまま肩を震わせ、

幽かに眉根に陰を作る一瞬など、

そこに幼い少女に返ったエミリーが居るのではないかと思うほどであった。

小粒の真珠のように見える飾り縫いのあるサテンの白襟の灰いろのワンピースらしきものを着ている胸から上が、楕円形の鏡の中に映っていていて、まるで少女の肖像画を見ているようだと彩は思った。

透き通るような淡いろの地毛で編んだヘアバンドを小さな頭上に渡し、そんな彼女はますます可憐に見えた。

いえ、違う、そんなことないわと彩は心の中で必死に抗った。

『エミリーのほうが知性的だし品位もある、アデルにはそれが無い、

可愛らしいだけじゃない、

まるで冷たい陶器で出来たただ美しいだけの人形と同じ、

聡明さも人間的な暖かみも彼女の表情からはうかがい知ることが出来ない、』

彩から丹念な粗探しをされていることに気づかぬアデルは鏡の中で彩をゆっくりと見つめ上げた。

長い睫毛を鷹揚に上げて彩を真っ直ぐに見たその顔は、しかし天使を想わすほど美しい。

その長い睫毛の下から掬(すく)い上げるように相手を見る時も、エミリーにふと似る瞬間がある。

エミリーも椅子に深く腰かけている時などよくそうやって彩を見上げる時があった。また膝まづいて猫を抱き上げながら彩を見上げるあの時も、普通なら媚態に映りがちなその視線の投げ掛け方も彼女ならむしろ優美でしかなかった。

しかしアデルが開いたその瞳は二つ共、バランスのとれた淡い青灰色で彩はそのことに逆に驚いた。

互い違いのオッドアイではない、

何故?と彩は思った。

『……』彩は思わずアデルの瞳を疑惑の目で見た。

アデルは幽かに微笑んだ。

その弱々しい笑みはかつて彩を森で脅(おびや)かしたあの魔性は感じられない。

『…彩、エミリーと仲良くしてくれて本当にありがとう、貴女にお礼が言いたくて…』とアデルは微笑んだ。

水面に映る淡い虹が薄羽蜉蝣(うすば・かげろう)の羽根が触れた為に幽かに揺らいで光りさざめいたような微笑みを、どこか不安定に浮かべるとアデルはこう言った。

『エミリーの傍にずっと居て上げて欲しいの、これからも…ずっとね

中途半端で自己満足に満ちた理解や憐憫ごっこはひいてはエミリーを傷つけるし有害でしかないわ、

でも私、貴女は違うと思ってるの、彩、

彩ならエミリーへの深い愛や共感で、

彼女の記憶を修正出来るわ、

エミリーは今はまだ眠ったままなの、

無論ずっとって訳ではないけれど…。

時々はね、

今の彼女は眠っていなくても…

また時が来れば……』

『眠ったまま?時が来れば?

アデル、貴女一体なんのことを言ってるの?また私を惑わせようとそんな謎のようなことを言うのね、

貴女がエミリーを幼い頃からずっと傷つけて辛い想いをさせてきた張本人だってことは私、知っているのよ?

両親もその他もエミリーが大切な人達や大切なものまで奪ってばかりの…

そんな貴女の為にエミリーはどれだけ押しひしがれてきたと思うの??

意地悪で計算高い貴女は独りだけ、

父親の違うエミリーの外堀を埋めて家庭の中で孤立させるような真似ばかりして、エミリーが憎かったの?

貴女より賢くて美しいから敵わないと思って嫉妬したんでしょ?

だから低次元な意地悪しか貴女には出来なかったのよ、

彼女は必死でSOSを出し続けたはずよ、それなのに…

でもいくら次元が低くても貴女のすることには力があった、

低俗な人には力があるわ、

いつだってそうよ、

だって自分独りじゃなんにも出来なくて無力なのは貴女も私もエミリーだって同じだけれど、貴女みたいな人はね、

それをよく知ってるから必ずバックを従えるのよ、

貴女は親やいろんな人々を魅了したり嘘や虚構で支配してエミリーの孤立化を深めてしまったのよ、

そりゃ貴女は背景があるんですもの、

バックグラウンド・ゼロのエミリーは、とても太刀打ち出来なかったと思うわ、

そうしようと抗ったとしても…人間、独り対複数とではどうにもなりはしないもの、アデル、貴女は卑怯よ、

穢い人だわ、軽蔑する、

彼女は必死でSOSを出していたはずだわ、それなのに…知っていながら貴女もみんな…

エミリーを森の中に置き去りにして放置した…違う?

エミリーが心を開けたのは猫達と、

そしてこの森だけだった、

それはそれで素晴らしいことではあるけれど…

でもエミリーは人間よ!

狼に育てられた少女じゃあるまいし、

もっと普通に人や社会との交流や様々な触れ合いや、いろんな機会を断たれたりされるべきではなかったのよ、

エミリーの独りきりではどうにもならなかった困惑や好きでそうなったわけではない隠遁じみた生活も、エミリーだけの責任にしてしまうのはあまりにも残酷よ、あまりこんなこと言いたくはないけれど…恐らく彼女は普通ではないわ、

多分何かの病いか障害があると思う、

それもかなり重いわ、

だけどそれを持ってしても余りある素晴らしいものを彼女は秘めているし、

ちゃんと持っている、

それなのに周りのすることときたら、

まるでその芽を摘むような仕打ちばかりで私に言わせれば…どうしてその芽をもっと伸ばしてあげなかったのかって…

悔しくてならないわ!

エミリーだってそうされたって、どうしようも無かったはずよ、

傷つきはしても彼女には一体もうどうしたらいいのかなんて口に出して説明することすら疲れ切って出来なくなってしまっていたのかもしれない…

私にも身に覚えがあるけれど孤絶とはそういうものよ!

エミリーがいくら素晴らしい世界観を秘めていても…

エミリー自身があまり気がついてはいないか、それを発揮出来る世の中がまだ既設されてはいないか、彼女のほうが世間より先んじているのか、それは解らないけど…でもひとつだけハッキリしていることがあるわ、

それはエミリーは単なる可哀想な病人や障害のある人なんかじゃないってことよ、

でも、そうはいっても彼女が独りで誰のサポートも微塵も得ずに孤絶の極みで困ったまま、独りで悩みながら暮らしているのをまるで放置のようにしているのはとても残酷だし不適切よ、

エミリーがとても怯えて絶望しながら、ただただ森に籠るしかなくなってしまったのには周りの人々の悪意ある不適切や意識的に遺棄しておきながらそれを隠している穢さにも起因していると思うわ、きっと彼女が独りぽっちでビューティフルワールドに居るのには何か、かなりの原因があるのよ、

それもエミリー独りが悪いのではなく、周りになんらかの事情で外堀を埋められて彼女は独りで煮詰まってしまって…

諦めたように項垂(うなだ)れて生きるようになってしまった…

そんな意図的で力のある悪意に囲まれて個人対群れではどうにもならなくて、

仕方無く彼女は孤立してしまったのだと私は確信しているの、

一体、何があったのか?

具体的にはまだ解らないけれど…

それもいずれ全て解るはずよ、

あんな純粋な人を健常で彼女より力も地位もあるはずの人々が、まるきり放置っておかしくはない?

行政やその他の人達は何年間、彼女を見て見ぬフリで…一体何をしてたのかしら?ビューティフルワールドではもしかしたら何か事件が起きたんじゃない?

もちろん私にはなんの知識も無いし、これは勘でしか無いのだけど彼女は何かを隠しているわ、この森にも…彼女自身にも…でもそれはそうならざるを得ない相当の過程があったはずよ、

私はその過程を知りたいの、

彼女をそこまで追い詰めた過程や理由を私はいつか必ず調べたいと思ってるし、何かおかしいとも思っているわ、

エミリーを見棄てた身内もそうよ、

父親や母親は一体全体どこへ消えてしまったの?貴女もそうよ、

アデル、貴女についてなんら私は詳しくは無いけれどでも貴女が姉のどうしたらいいのか解らなくて悩んでいた様々な困難や孤独に耳すら傾けなかったことは火を見るより明らかだってことだけは私にだって解るわ、

エミリーは一体何年間、独りで猫達や森や自然の中のまるで木霊のような何かとだけ濃密に交わり…でも現実のいろんなことはよく理解が出来なくて…

だから街の人々からも莫迦にされ…段々、森の中へと追い立てられるように閉じ籠るようになっていった…

…その孤独はいかばかりだったかしら…

でも世の中の人々は彼女を敢えて知ってて放置して遺棄していたのよ、

ビューティフルワールドを一歩でも出た外の世界の人々が、エミリーに対してどう言い、どう対処したのか、

エミリーが以前チラと私に仄めかすように…同時に吐露するように言ったことがあったわ…

彼女がビューティフルワールドのあの居丈高な門も、そして同時に心の門までをも閉ざしてしまったのには何か無理も無い、酷く大きな事件のような出来事があったからだと私は思うわ、

確かにこれは私の推測でしかないけれど…

でもエミリーはわたしにだけはその門を開いてくれた、だから私は彼女を助けたいし、それに彼女をそこまで追い詰めた真実も知りたいと思っているわ』

『……彩?』

鏡の中のアデルは傷ついたような青いネモフィラの花そっくりの瞳の中を流れる灰色の狭霧で曇らせると淋しそうに微笑んだ。

『…彩は…本当にエミリーを好きでいてくれているのね?

貴女の怒りからエミリーへの深い真っ直ぐな愛が伝わってくるわ』

『当たり前よ、だからアデル、

私、貴女なんかに敗けはしないわ、

貴女が私を騙そうといくらそんな可憐でしおらしい顔をしてみせても無駄よ、

もう二度と私の前に現れないでちょうだい、それとエミリーの前にもね、

貴女が生きている人間なのか、

そうでないのか、私には判然とはしないけど…

そんなことはもうどうでもいいことだわ、

ここでの出来事もそしてエミリーさえもがもしかしたら…って思うことがあるけれど…

でもそんな事、もはや、疑念ですらないわ、だってそんな疑念すら私は超えてしまったんだもの、

人を愛するって凄いことなんだなって私、自分の人生で今、初めて思っている、

噛み締めている、

…私はエミリーの味方よ、

エミリーを私、貴女の悪意から絶対守ってみせるわ』

『…彩……彩は……』

アデルは父親譲りなのであろうネモフィラの花を想わせる碧い瞳から涙を一条(ひとすじ)思わずこぼしたが、水面が揺れ動くような微笑みを見せるとこう云った。

『…私がエミリーを迫害していると思っているのね…』

『……』

『でもそれでもいいわ、

いいえ、それでいいの、

でも彩、ひとつ、彩に云っておかなければならないことがあるわ』

『いいえ、私は聴かないわ、

貴女から教えられることなんか何一つ無い!』

『彩、この森でエミリーと私だけだと思っては足元を掬われるわよ、

エミリーとアデル、ふたりだけだと思っているの?

彩、彩が以前、夢の中で見たあの少女は私じゃないわ、

エミリーを一番苦しめている者はもう一人いるのよ、』

『…もう…一人?』

『三人いるのよ、

ここには…一人は長女のエミリー、

そして私、そして…』

『…彩?何をしているの?』

いつの間にか帰ってきていたエミリーが枯れ葉が深く散り積もる段丘の上、

屹立する不穏な影のように、そそり立っていた。

その真横にはバターカップがまるで猟犬のように寄り添って彩を鋭いような瞳で見据えている。

『一体誰と話しているの?』

エミリーは森に慣れた足取りで足早に歩み寄ってくると、

『そこに何があるのか私にも見せて、

もしかして…アデル?

アデルが居るのね!?』

『いいえアデルじゃないわ、』

と咄嗟に言いながら彩は心の中で激しい動揺を感じた。

何故アデルを庇うように隠そうとしているのか?自分でもその理由がよく解らないままに彼女は我ながら不本意な嘘を思わず更に吐(つ)いてしまった。

『そんなものは居やしないわ、

そうじゃなくて…薔薇を見てたの、

美しい冬薔薇をね』

『冬薔薇ですって?

ここは庭じゃないのよ、薔薇なんて…』

と云いながらエミリーが茂みを見ようと足早に近づくと、ビリジアングリーンのあの南国の茂みは硝子が砕けるような音を立てながら、その葉群を窓の羽目板のように揃って一斉に閉じ始めた。

閉じるその瞬間、アデルは、鏡の奥から悲しい声で彩にだけ聴こえるよう囁くように言った。

『ケイティよ、

エミリーを彼女から解放してあげて、彩、エミリーはそのことを知らない、

でも無自覚に気がついてはいるのよ、

いつも自分の背後から影のようにぴったりと寄り添って離れないケイティのことを…。』

『ケイティ?』

彩は心の中で思った。

その心の声に答えるようにアデルは努めようとするが最初まるでアデルの化身のようだったビリジアングリーンは今やその逆で、まるでアデルを捕らえるかのように彩には見えた。

アデルが緑にたちまち取り囲まれ、

その秘奥の鏡があの青深泥で一斉に塗り潰される瞬間にこう囁いた。

『ええ、でも本当はキャサリンよ、

でもよくあるように最初はケイトとか、ケイティと呼ばれていた、

そしてこれもよくあるようにキャットとも…』

『キャット?…それ、名前?』

彩は思わずアデルに心の中で試問した。

『ええそう、でも彼女の名前は…

最初からそうではなかったのだけど…

ああ!

もう時間が無い、

私、もう行かないと、消えてしまうわ、消されてしまう!

彼女に消されてしまうわ

彩にまだ伝えたいことがあるのに、

兎に角、彼女は自ら名乗り、

そしてこう呼ばれていたの、

彼女の名前は…』

青味泥のムカデが這うように蠢く触手がたちまち鏡の中のアデルを覆い、埋め尽くし、その触手に意志あるもののように飲み込まれる寸前にアデルの言葉は断末魔の悲鳴のように彩の胸の奥へと響き渡るように届いた。

『エミリー・キャット!』

…to be continued…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?