【北東北の龍神伝説「三湖伝説」】第2回 田沢湖・辰子姫編

秋田県の3つの湖を舞台に、北東北に伝わる龍神伝説「三湖伝説」。

今回は登場する龍神の1柱である辰子姫と、彼女が住むと伝わる田沢湖の記事だ。

三湖伝説の概要並びに登場人物の1人、十和田湖の南祖坊については前回の第1回の記事にある。

秋田県仙北 (せんぼく) 市。

秋田県の中央、岩手県との県境沿いにあるこの町は日本最深の湖「田沢湖」を有している。

この田沢湖の主である辰子姫は、仙北市田沢湖岡崎にかつて存在した院内という場所に生まれたと伝わっている。(他にも院内の近くの神成沢や石神という伝承もある)

生誕の地と伝わる場所の周辺には、山々に囲まれた広大な田園地帯が広がっている。

曲がりくねった道からして、広大な田畑も点在する民家の数々も、相当昔からこの地に根差したものなのだろう。

この田園地帯の片隅に、辰子姫生誕の地がある。

道中に複数の辰子姫誕生の地の行き先を示す看板があるが

肝心の周辺の看板はやや小さくうっかり見落としそうになる。

自分はうっかり見落としてUターンに苦労した

ここが目的地のように見えるが、左奥に見える小屋の前の

未舗装路をさらに進んだ先が誕生の地らしい。

なおこの小屋はただの周辺住民の小屋で

辰子姫とは恐らく無関係のため注意

未舗装ながらそれなりに人や車が通るのかしっかりした道だが

知らなければ絶対に辿り着けない自信がある

撰文は田沢湖町 (現仙北市)出身の直木賞作家、千葉治平

伝承の通り院内は田沢湖から山を超えた先であり、直線距離では大した距離ではないものの田沢湖に行こうとすると車で片道30分程度の時間がかかる。

さて、三湖伝説で共に語られる南祖坊や八郎太郎と同様に、辰子姫も田沢湖周辺では信仰の対象になっている。

彼女を祀る神社の1つ、御座石神社は田沢湖のほぼ北端に位置している神社だ。

その名前は17世紀に秋田藩主の佐竹義隆が腰掛けたと伝わる御座石が由来だが、周辺には辰子姫が飲んで龍に変身したと伝わる湧き水や彼女が鏡として使ったと伝わる岩など、辰子姫伝説ゆかりのスポットも数多い。

そばやうどんといった軽食類はもちろん

秋田で珍重されるトンビマイタケ

(硬いが非常に良い出汁が取れる舞茸に似たキノコ)

などのキノコや山菜売られているのが印象的だった

この左奥に御座石があるのだが現在では小さな岩だ。

かつては広さ20畳の大きな岩だったが徐々に崩落し

小さな岩になってしまったらしい

えびすと同一視されることも多い。

田沢湖で漁業が盛んだった形跡が見て取れる。

綿津見神は八竜神社でも祭神となっていることから

龍神信仰と結びつけられることが多かったのかもしれない

ひたいに角があり、下半身が蛇になっている

ここ御座石神社は周辺の景観の美しさゆえか

辰子姫に美貌成就のご利益があるとされているためか

若い女性の参拝客が多かったのが印象的だった。

言われてみれば東北で美容にご利益があるという神社は

あまり聞かない気がする

御座石神社から車で5分ほど走ると、こちらもまた辰子姫とゆかりの深い像である姫観音がある。

かつての田沢湖では漁業が盛んで、様々な生物が生息していたほか、水の透明度も非常に高かったという。

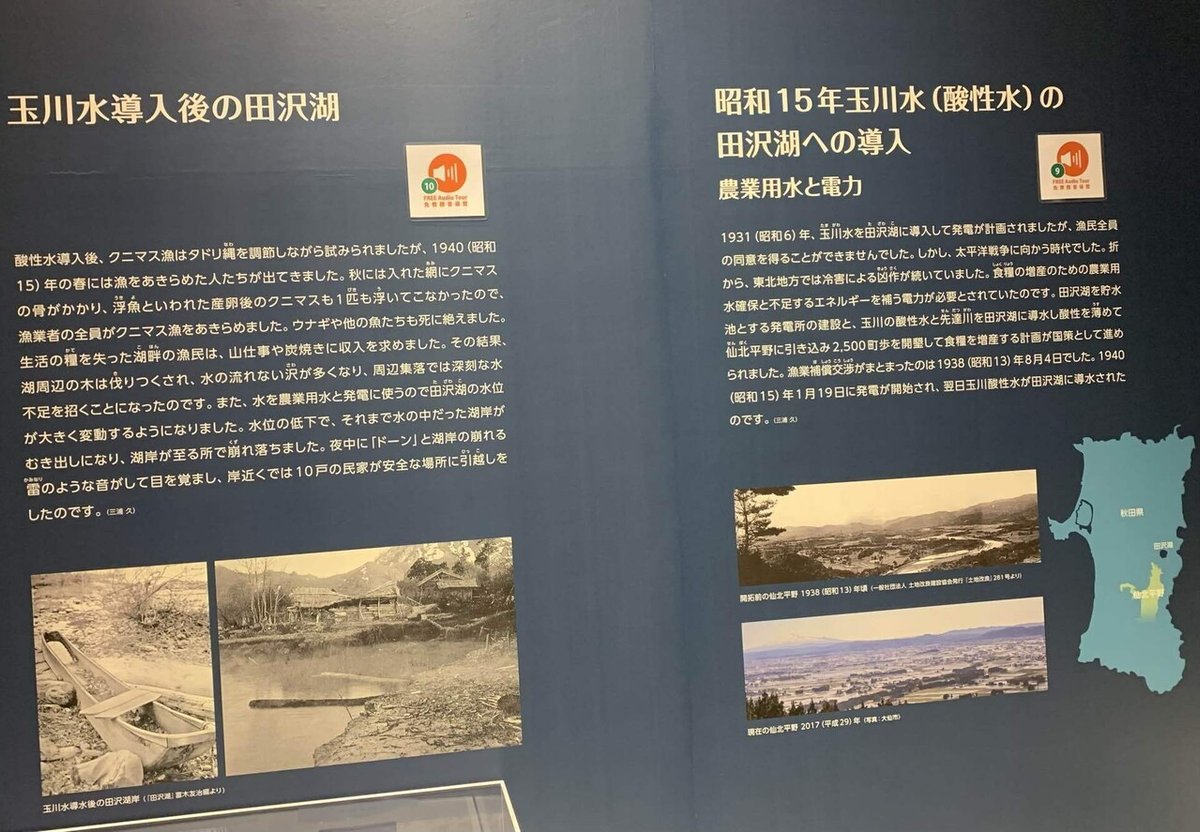

しかし1940年、発電所の建設や農業用水の確保などを目的として上流の玉川の水が田沢湖に流入してきたことで田沢湖の環境は一変する。

玉川の源流の中には現在でも温泉の知られる玉川温泉がある。現在も湯治で有名な玉川温泉であるが、酸性度の強い水は古くから玉川毒水として知られていた。

この水が田沢湖に流れ込むことに対し田沢湖周辺の住民は幾度となく反対する意見書を提出していたようだが、結果として工事は実行された。これにより田沢湖は酸性化し、クニマスを含む多くの生き物が死滅していった。現在の田沢湖は晴れた日には深い青色に見えることで知られているが、この青さも田沢湖が酸性化したことで土中の金属成分が溶け込んでしまったことに由来するという。

田沢寺の姫観音像建立趣意書によると、この姫観音は大きく環境が変わってしまった田沢湖で信仰されていた辰子姫を慰め、そして建設工事で生じてしまった多くの犠牲者を追悼の目的で作られたものだという。

詳しくは後述するが、クニマスも辰子姫伝説と

ゆかりのの深い生き物だ

姫観音は1939年に作られた後はしばらく放置されており

1980年代にあらためて周辺が整備されてた際に

設置されたものだという

上流のダムからの水が流れ込む地点のすぐそばだ

姫観音付近の岩には黄色いものが付着していた

さて、田沢湖の辰子姫に関連する像で最も有名なのは、1968年に作られた黄金色のたつこ像だろう。

たつこ像のある場所は御座石神社や姫観音などからは車で10分ほどの距離にある湖の南西部だ。

周辺にはホテルや食堂、土産物屋を兼ねた酒店などが立ち並んでいる。

ブロンズ像なのに黄金色なのは

田沢湖の水で酸化してしまうことを防ぐために

金箔が貼られているかららしい

さて、たつこ像のすぐ横には金鶴姫之命を祀る漢槎宮 (かんさぐう)、別名浮木神社がある。

辰子姫は現在でこそ辰子の名が一般的であるが、かつては金鶴や亀鶴、鶴子などと呼ばれており、金鶴姫之命も辰子姫のことを指す。

辰子に名前が変わった理由については、明治ごろに田沢湖の名が確定する以前に呼ばれていた名称の1つに辰子潟があり、ここから混同されて辰子と呼ばれるようになったと言われている。

現在唯一生息する魚類であるウグイに餌を与えることができる

現在の田沢湖に生息している唯一の魚類であるウグイは酸性に非常に強い

青森県の恐山にある宇曽利 (うそり)湖にも生息している個体群は世界で最も酸性の強い湖に生息しているものだという。

さて、田沢湖にかつて生息していた固有種クニマスであるが、この魚も辰子姫伝説と関わりが深い。

2010年に山梨県の西湖で再発見されたクニマスの飼育・生体展示を行っているほか、田沢湖の歴史や地理的な資料をまとまっている田沢湖クニマス未来館という施設が2017年に作られた。

規模は小さいながらも、クニマスを軸に生物や文化、化学や地理などの情報がまとまった非常に面白い施設だったので田沢湖観光の際はぜひおすすめしたい。

田沢湖の水のが入った水槽で魚が飼育されている。

中和事業により、ゆっくりながらも水質が改善されており

ウグイしか生きられなかった環境から現在はコイが

生育可能な環境になっているようだ

辰子を探しにきた辰子の母親が持っていた松明が

黒い魚体の魚に姿を変えたものだと伝わっている。

他にも八郎太郎と南祖坊の戦いの際に

辰子が八郎太郎に加勢しようと投げつけた

松明というパターンもある。

また、八郎潟から八郎太郎が田沢湖にやってくる際に

田沢湖の一部の集落では八郎がやってくる音を

聞いてはいけないと言われており

11月の9日になるとかつて田沢湖湖畔に存在した

明神堂というお堂に籠り

酒盛りなどをして夜を越えたと伝わっている。

この際に行った捧げ物もクニマスだったという

確かに黒っぽい色をした魚だ

クニマスによく似ているが、体色が白い

いかにもサケといった姿に変わる

さて、生物的にみてクニマスとはどのような魚なのだろうか。

ご存知の通り、鮭の仲間の多くは海と陸を行き来する性質を持っている。その中でも一部の鮭は陸封型と呼ばれ、海に降りずに淡水で一生を過ごす。有名なものではサクラマスの陸封型がヤマメ、アメマスの陸封型がイワナといわれているが、ベニザケの中でもチミケップ湖や阿寒湖に生息する陸封型のものがヒメマスがだとされている。

見た目がよく似ているクニマスもベニザケの陸封型のようだが、この分岐はヒメマスよりも古い段階で起きたのではないかと言われている。

クニマスはヒメマスよりも早い段階でベニザケから

独立したのではないかとされている

クニマスの独特の性質は田沢湖の独特の形状とも関係している。

多くのサケの仲間は比較的水深の浅い場所で産卵し、ヒメマスも深い場所でもせいぜい15メートル程度の深さで産卵する。

しかしクニマスの場合は深い40メートルから200メートルという、はるかに深い場所で産卵を行うという性質がある。

水深200メートルというと、海では深海と呼ばれ始めるような光が届かない場所だ。

田沢湖は最深部では400メートルを越え、かつては実に多彩な生物が生育していた。田沢湖の地形を生かし、卵を守るために独特の進化を遂げたのがクニマスだったのだ。

また、田沢湖にヒメマスが放流された際や西湖で見つかった際にも、この繁殖形態のためにヒメマスと交雑しなかったのではないかと言われている。

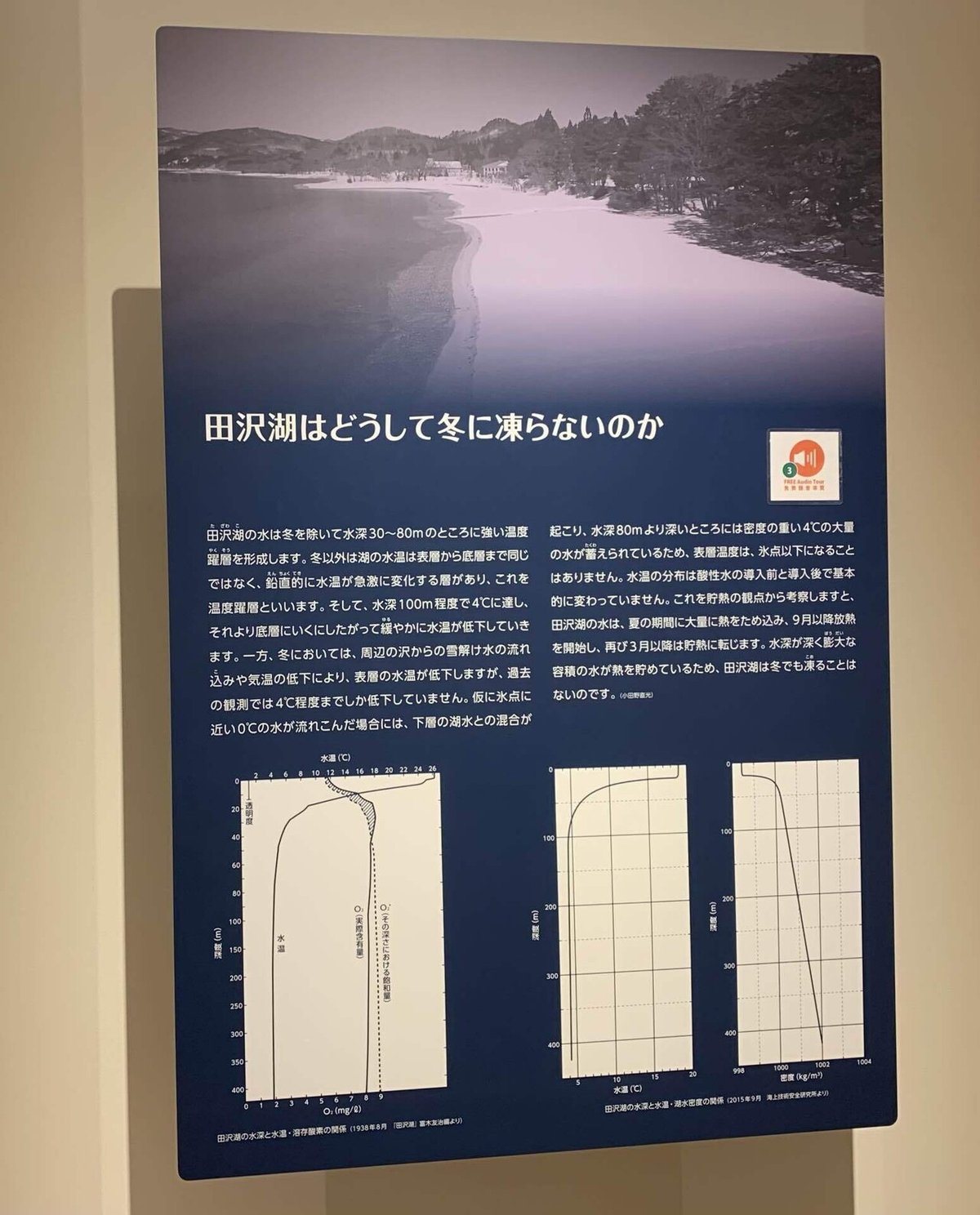

凍らない理由も水深が理由らしい

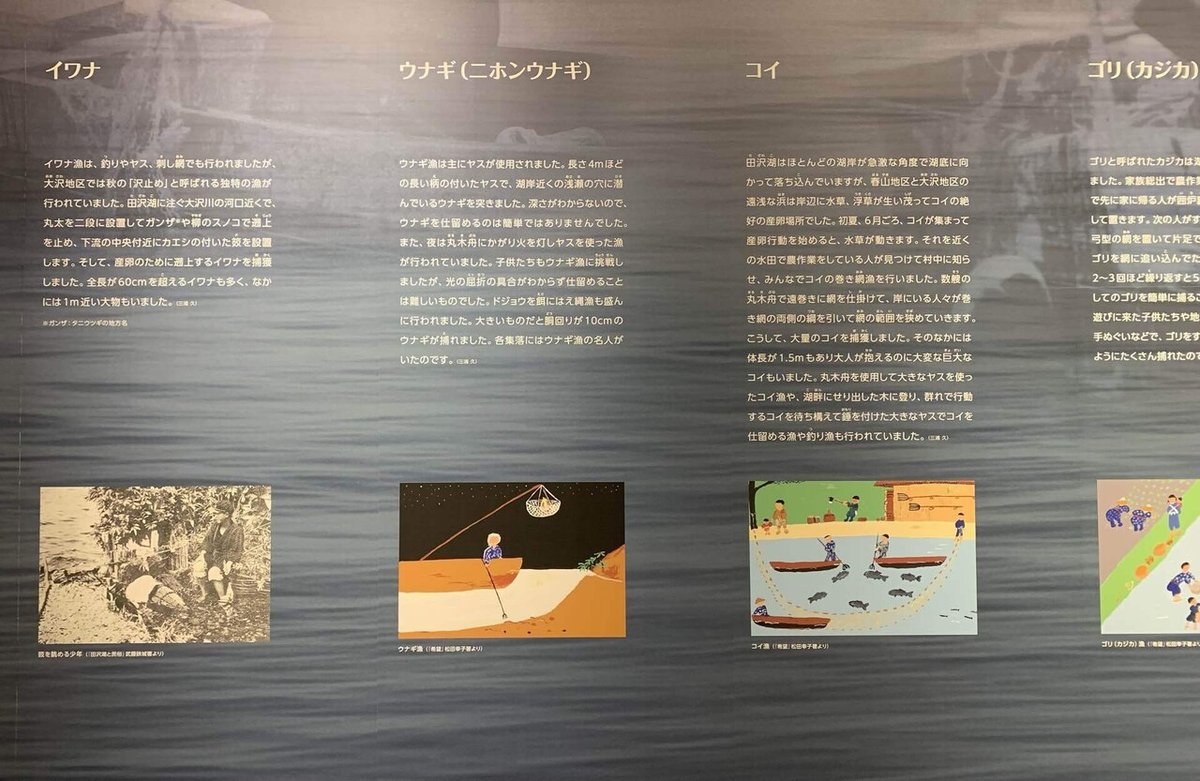

そして前述の神社の祭神などが物語る通り、かつての豊かな生態系を有していた田沢湖では漁業が盛んに行われていた。

辰子姫が信仰されていたのも、田沢湖の恵みに感謝する人々が数多く存在したからかもしれない。

他にも現在も生き残っているウグイや

後に放流されたヒメマスなどが漁獲されていた

美味なクニマスは特産品として出荷され現金収入となったほか

贈答品としても好まれていたようだ

なおクニマスの味はヒメマスに似ていたと言われているが、確かに以前十和田湖や支笏湖で食べたヒメマスも肉が柔らかくてベニザケよりも臭みが少なく、特に焼いたものは美味しかった記憶がある。

とはいえ十和田湖で養殖がされているヒメマスについては、不漁続きと言われていたここ数年の中でも2023年は記録的な不漁となってしまった。

ヒメマスの漁期は毎年4月20日ごろから11月ごろまで。漁獲量次第ではあるが、シーズンになれば十和田湖周辺のレストランなどで食べられるはずだ。

元々玉川の水が流れ込む場所の周辺は農地にできず

歴史上何度も農業用水のを確保する試みが行われていた

玉川水の農業用水化計画を推し進める一因になったらしい

農業用水として使用する予定だったらしい。

しかし流入河川が元々少なく、流出河川のない田沢湖は

当然ながら瞬く間に酸性化して農業用水にも使えなくなり

一時は発電所の運用にさえ支障をきたしたという

さて、そうして田沢湖ではクニマスが滅んでいった一方で、明治の終わりにヒメマスが田沢湖に導入された頃からクニマスの生物学的な研究も始まっていた。

1907年ごろから人工孵化の研究が始まり、一旦の休止を経て1927年頃から人工採卵が成功すると同年には3万匹を越えるクニマスの田沢湖への放流に成功した。

これに伴い、1930年からは他県へクニマスの卵が発送され、その中には山梨県の西湖があった。

今では色々と考えられない話ではあるが、結果としてはこれによりクニマスは現在でも完全な絶滅を免れることになった。

偶然湖底に低温の湧き水が噴出する箇所があり

そこに産卵できたためにクニマスが生存できたという。

また、クニマスの標本や資料は非常に少なく

西湖のクニマスがクニマスであると同定するまでには

かなりの苦労が伴ったらしい

そして現在、田沢湖では中和事業が行われており少しずつではあるが水質は改善してきている。

以前から行われている石灰を用いた中和に加え、最近は電気分解による中和の研究も進んでいる。

その目標の1つとして掲げられているものの1つが、クニマスの里帰りだ。

青く静謐な田沢湖は美しいが、かつての田沢湖ではもっと賑やかな姿をしていた。そしてそういった環境の中で辰子姫の信仰は培われていったのだろう。

美しい龍神が住むと信じられた豊かな湖の姿を、いつか再びこの目で見てみたいと思っている。

田沢湖クニマス未来館

住所: 秋田県仙北市田沢湖潟ヨテコ沢4

休館日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日)

営業時間: 9:00~16:00

入館料:大人500円(高校生以上) 小人300円(6歳未満無料)

団体割引あり

アクセス: JR田沢湖駅より田沢湖一周線で30分。最寄駅は大沢バス停。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?