知らないものを訪ねる

「知らなかったことを、知る」時間

「知りたかったことを、知る」時間

「知る時間」が、オンラインで加速する。

-

「自分を知る方法を、知る」時間がやってきた。

『せんたくラジオ(仮)』

-

真っ白な〈洗濯物〉をたたみながら「頭を空っぽにして聴く」ラジオ。大変だけどラクに生きてく道を〈選択〉しながら「心の栄養を集めてためる」ラジオの時間。

オンライン真っ盛り。

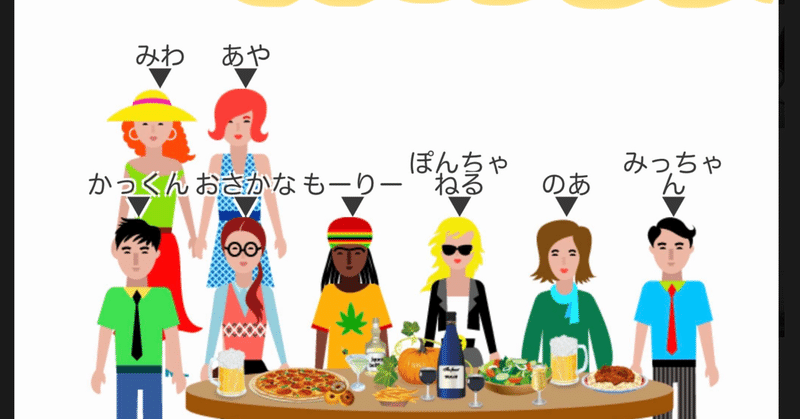

お祭りムードに乗っかって、オンライン上でラジオ放送を試してみました。生配信ができるツールを用いたココロミは、連休中のほぼ毎日、そして毎回ゲストを招いてSNSにてライブ中継。

企画で決めた構想は鼎談(ていだん)。

-

おっさん2人の絵面なんか見たくなーい!と駄々をこねた結果採用されたのが、おっさん以外のゲストを囲んで、旅するように〈こころの教育〉や〈生き抜く知恵〉を探しに行こうというもの。

**とにかく始めてみました。 **

魅力あふれるラインナップ、6人のゲストを紹介しますね、簡単に。

「お母さん(という役割)から逃げ出したくてしようがなかった」

-

お母さん業界新聞ちっご版編集長/池田あや(福岡県久留米市)

-

(お母さん業界新聞に)出会っていなかったら、お母さんになれてよかったなんて、こんなに思えなかった。子育てしていることこそ、社会を作っているんだってこと。

【お母さんだって人間だもの】

ペンを持ち、日々わき起こる喜怒哀楽を綴ることで、お母さんの業界に関わる人との結びつきが広がっていました。

「田舎ってやっぱり恵まれているなぁ」

-

なかがき農園(トマト)/中垣のあ(岐阜県恵那市)

-

「都会の人はホントに知らないの!?」

ずっと田舎にいるのあちゃん。土いじりをしない都会の子どもたちの話を聞いて驚いています。ほとんど家の中にいないのあちゃんの子どもたちは、想像力もたくましい。これを作って冒険に行こう!自分たちだけで考えて遊びを生み出している。都会の子どもたちはどうしているんだろうなぁ。ため息混じりで話してくれました。

【生産者に憧れる消費者】

消費者が生産者に憧れているってことを、生産者に伝えるしくみを作ろうよ。希望のある話でお別れしました。

「いろんな大人に出会ってほしくて、いろんな人の話、経験を聞いて選んでほしい」

-

みついみつよ/みっちゃん(東京)

-

生きる選択肢を用意して、進路は子どもに任せる。就学前の子どもを信頼する。自ら選んだマイクロスクール**へ通う子どもへのインタビューも収録。

【子どもは耳を傾けるプロフェッショナル】

ものごとを素直に受け止める子ども(みっちゃんの息子)と一緒に、子どもだけのオンラインの部屋を用意しようという話をしました。

「同じ経験をしたからこそ、言葉では伝わらない複雑な話でもひとこと言えばいろんな面が伝わる」

-

精神科看護師 小林鮎奈/おさかな(東京)

-

精神疾患のある親に育てられた子どもたちの集まり『こどもぴあ』。副代表も務めるおさかなは、家族との関係や自分自身の気持ちに、まだ折り合いはついていないと話してくれました。それでも同じ境遇の人たちとの時間の中で、「これでいいんだ」という小さな発見を積み重ねながら、今を大切にしていました。

【自分のトリセツ(取扱説明書)や自分のメンテナンスのために道具箱】 それを手に入れ気楽になろうよ、というムーブメントが〈WRAP〉。おさかなが教えてくれました。Wellness(元気)、Recovery(回復)、Action(行動)、Plan(プラン)。

「(クライアントの)話は聴いた方がいいとずっと思っていた。話したいと思っていることを聴きたいと」

-

精神科ソーシャルワーカー・女優/村井美和子(東京)

-

妄想幻覚幻聴話は尋ねてはいけない、聞いたら症状が悪化すると信じられ、教育されていた精神保健福祉の領域において。もやもやした長いトンネルを抜けるきっかけが、〈オープンダイアローグ〉との出会いだったと話してくれました。

【ハレとケ】

祭りや非日常という夢を提供する人はたくさんいる。凄くなくてもいいから、日常に触りたい。

「子育ては10歳まで」

-

心療内科医 森屋淳子/もーりー(フィンランド・ヘルシンキ)

-

「(フィンランドでの一番の変化は)こうあるべきだみたいなものが減ったこと」

-

自由に選択するには責任が伴う。信頼されているから応えよう。国と国民の信頼関係がハンパないフィンランド(一方通行ではなく、とても良好)」

【口を出さないと決める】

フィンランドの森からフィンランドの空気を届けてくれたもーりーは、子どもたちを信頼して自分自身を律することで、子離れを計画中。日本の公園で会いましょうと約束をしました。

お祭りはお祭り。

ぼくたちは必ず、自分の場所に戻ります。

歩き疲れたら腰をかけて一服するように、綿菓子を片手にしばらく祭りを眺める時間も必要。-

-

いつもの場所からちょっと覗いてみる世界。

知っていたけど脇に置いていた、なにげない日常。

-必要なことだけを選び手にとる機会が増える。

-ひとりの時間が大切だってことに気づく人も増える。

-家族の時間が大切だってことに気づく人も増える。

お祭りはお祭り。

ぼくたちは必ず、自分の場所に戻ります。

それは、もといた場所とは限りません。

祭りのあとに待っているものを、あとの祭りにしないように準備する。はじめてのことだからこそ、物事や考えには道すじをつけて、辿ってきた道程をしっかり確認する必要がある。

なにげなかった日常に、選択肢を増やす人が増えてきました。