口の中の甘さ

「あれ?これ期間限定のやつ?くーちゃん変わった味食べるの珍しいね」

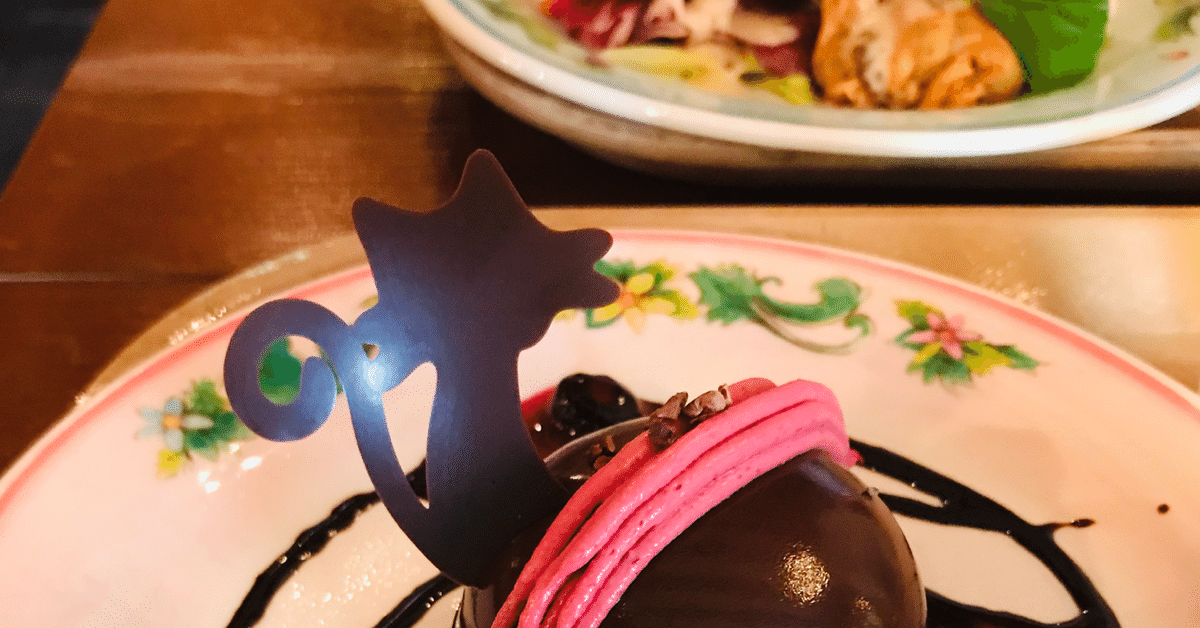

「ん。友だちがくれた。誕生日だからって」

「一昨日だったもんね。おめでと」

自分のことのように嬉しそうな顔を向ける彼女に、さっきまでの波立った気持ちが少し凪ぐ。

「そんなに物欲しそうな目しなくてもあげるよ。残り全部食べて」

「プレゼントなのに悪いよ。嫌いな味だったの?」

「期間限定って、あんまり好きじゃない。お祝いの気持ちは受け取ったし」

口の開いたチョコの袋を置いて、自室へ上がる。

あーさんはいただき物を食べきるのに気が咎めるのと、期間限定という魅力的なワードに揺れていたようだが、もらってくれるらしく部屋の外からお礼が聞こえた。

それぞれの季節にそれぞれの期間限定商品。「女子はみんな期間限定に弱いよね」と面白味もない言葉をかけられることもあるが、さほど興味はない。

というよりも、うっかり気に入ってしまったら、なくなった時にとても惜しむだろうから最初から好きにならないでおこうと遠ざけている、というのが正しいかもしれない。

限りのある「好き」って虚しい。そう思ってしまう。

誕生日の日、久しぶりに連絡がきた。誕生日なんて覚えていないと思っていた。最近は会ってすらいないのだからそれも当たり前だけど。

彼は友人だった。限定的な意味での。彼にはカノジョがいたから。

彼のことは好きだった。「友人の範囲」というその枠の中を泳ぐように。あたしと彼の間に一線を敷いたのはどちらだったっけ。

あーさんが帰ってくるまでそんなことを考え込んでいたから、心の奥がざらりとする感じがしていたのだろう。

口の中に残った甘ったるさに喉が乾く。さっき下で何か飲んでくればよかった。ため息をつきながら階下に降りると、やっぱり食べたいんでしょ、と無邪気にこちらを見るあーさんがいた。

「限定もの好きだよね。あなたは」

聞こえるか聞こえないかで言うつもりが、冷蔵庫を乱暴に開けてしまったのも相まって棘のある響きになった。

一瞬うかがうような視線が投げられたと感じたが「おいしいから好き~」とのんびりした声にほっとする。何をむきになっているのだろう。らしくない。

「くーちゃんは定番ばっかり買ってくるよね。いっつも同じ」

「定番が一番うまい。いくらおいしくても限定なんだから、なくなったらどうするの。寂しくない?」

立ちっぱなしもあれかと、対角線上の椅子に浅く腰掛ける。なんとなく視線が交わるのが気まずくて、テレビのチャンネルをいじくりまわしながら聞いていた。

「なくなっちゃったら仕方ないなってなるよ。あぁおいしかったな~でいいじゃん」

「せっかく好きになったのに。終わりがあるのむなしくないの」

「お菓子一つでそんな気持ちになる?…くーちゃんなんかあった?」

「なんもないよ」

「それにしてはさっきから突っかかってくんじゃん。らしくないね。くーちゃんは好きに終わりが来ないと思ってるの?」

「終わりが見えてるのに、好きでいる意味あるのかなって思うだけ」

「遅かれ早かれ終わるでしょ。私たち自体が終わっていくんだから」

急にスケールが大きなことを言うので、びっくりして彼女を見ると黒目がちな瞳がじっとこちらを見ていた。

「そういう終わりじゃなくて、先の可能性を考えてない人のこと好きでいるって意味あるかってこと」

「相手は望んでないの?くーちゃんとのこれから」

「さあ。カノジョいる人にあたしたちって何?なんて聞く?カノジョがいるのが答えじゃん」

「くーちゃん相手にちゃんと聞いてないんでしょ。カノジョかくーちゃんどっちを真剣に考えてるかなんて聞いてみなきゃわかんないと思うよ。そうやって聞き分けいいふりして、聞けなくなって、風向き悪くなったらすぐ逃げるじゃん。まあ今までの人みんな逃げてよかったと思うけどさ。でも、くーちゃんの相手を信用しないところ勝手だって思うよ」

「行動が一つの答えだって思うよ。言わないのも一つの行動。それでわかるって思うけど」

「話さなきゃわかんないことたくさんあると思うな。今だってくーちゃんが何か言ってこなかったら、お菓子やっぱ食べたかったから怒ってるのかなって思ってたと思うし」

「お菓子は別にいい」

「この味好きじゃん。ねぇ、この話って北田さんのことでしょ。くーちゃんやっぱり好きだったんでしょ」

「さぁ。カラダはよかったよ」

「はぐらかさないで。向き合ったらいいじゃん。くーちゃんが大切にしてることとか、確認したいこと、北田さん同じ感覚ではいないと思うよ」

「相手がいるかいないかが大事じゃないってどんな感覚なわけ?」

「だって始まりから望んでた?私のこと一番にって。言わないくせに大事なルールでしたなんて後出しもいいとこなんじゃない?」

お菓子一つでこんな話をするつもりじゃなかったのに、お互いやめ時が分からなくなってしまっている。

「聞けたらよかったかもね。でも、目の前でそんな話やめとこうってうやむやにされてまた聞けるほどあたしは強くない」

「本気の態度見せないくせにずるいよなぁ。くーちゃんずるいよ。思ってることあるくせに言わないから。さっきのお菓子もほんとは好きな味じゃん。知ってるんだからね。そのフレーバー入ってるやつよく買ってるし、そのメーカーのチョコだって何かあった日は必ず買ってるじゃん」

「ゴミまでチェックしてるとか何なの」

「くーちゃんに言ってもいつまでもまとめてくんないからでしょ!自主性に任せてたらここゴミ屋敷になっちゃうよ!」

「それは悪かったけど」

「もういいよ。最後の一個残ってる。ほら」と強引にチョコをねじ込んでくる。少し柔らかくなったチョコは口の中ですぐに溶けていく。

そうね。好きだよ。いつまでもなくならなければいいのに。

あーさんはチョコをほおばりながらおとなしくなるあたしをじっと見つめて「好きじゃん」ともう一度静かに言ってくる。

「どんなふうに好きか伝えてみたところで、考えが重なり合わなかったら?伝える意味ある?」

「重ならないってことはわかるね。そこから重ねたいか、離れようか考えることができるし。重ねていきたいって思うならまたそのこと話せばいいと思うよ。作ればいいじゃん一緒に」

「何を?」

「関係を」

「ん。できるかわかんない」

「やってみればいいし、間違えたなら戻れば。くーちゃんいろんなこと大胆なくせに大切にしてるものには奥手だし、めちゃくちゃ下手くそだよね」

「いろいろなことに下手くそなあなたには言われたくないよ」

見透かされるようなことを言われ、歯切れの悪い返事をしてしまう。心の中を巡っては濁っていく感情を持て余し始めていたから、本当は助かっている。それから彼女のさりげない優しさに助けられるばかりで、感謝を伝えずにやり過ごしてきたと思い返す。

「少なくとも人間関係はくーちゃんより上手だと思うな」

いたずらっぽく笑ってのぞき込んできた目は、ほっとしたような色を帯びていた。

「あーさん、チョコおいしかった。ありがと」

「もとはくーちゃんのだしね。おいしかったよ、ありがと」

部屋に戻り誕生日に来たLINEを眺める。返事はまたしていなかった。

「ありがとう」とだけ送る。

すぐに既読がついてほしいような、ずっとつかないでほしいようなじりじりとした気持ちが沸き上がる。あの頃のような。

次は伝えられるだろうか。あなたを大切にしたいこと、あたしも大切にされたいこと。

誰かのどこかに届いたらいいなって思って書いてます! サポートいただけたら届いてるんだなって嬉しくなります。