善玉、悪玉を生み出した江戸の黄表紙、山東京伝「心学早染草」

「大極上請合売(だいごくじょう うけあいうり)心学早染草(しんがくはやそめくさ)」山東京伝作・北尾政美画、寛政二(1790) 上中下三巻

江戸を代表する作家、山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙。善玉、悪玉のキャラクターを生んだ作品。

寛政の時代といえば、松平定信の寛政の改革。黄表紙といえば遊里を舞台にし、政治の批判もある。幕府への批判は御法度だ。京伝も罰金刑をくらった(この後、手鎖の刑にもなっている)。そこで新しい方法として、当時流行していた道徳、石門心学を題材にした作品を作った。

上巻

序

黄表紙は、理屈臭いのを嫌うが、その理屈臭いことを一趣向として幼童に与える。その理屈が身につけば、天竺の親分、釈迦も、魯国のおじい、孔子も必要なくなる。我が国の姉御、アマテラスの女神様の顔も立つ。こんな前書きを書いている。

一

人間には魂がある。生きているときは精気といい、死すときは魂魄という。その魂は天から授かる。天には天帝という尊い神がいらっしゃり、常に茶わんのようなものに竹の管をひたして、魂を吹き出している。

吹いたときはみな丸いが、妄念、妄想の風に吹かれ、中にはいびつになり、三角、四角になって飛び行く魂もある。子どもの遊ぶシャボン玉のようにしている天帝の姿を描く。

天帝はこんなセリフをつぶやく。「俺の姿は絵描きも困るだろう。この姿は日本の神をモチーフにした日本に限る天帝だ。他の国には内緒だぞ」

二

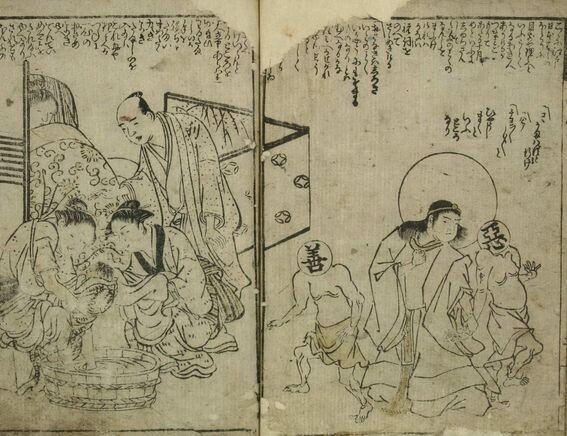

江戸日本橋のほとりに、目前屋理兵衛という裕福な商人がいた。妻が身ごもり、玉のような男の子をもうけた。理兵衛の息子が生まれると、例のいびつな悪魂が体内に入ろうとするところへ天帝が現れ、悪魂を押さえ、丸きよき魂を入れる。これは、理兵衛が常に心が清いので、天帝が恵みを与えたのだ。けれども人の目には少しも見えない。

画面左に出産場面、右に魂の世界の様子が描かれ、日本の神様の姿をした天帝がいる。

三

理兵衛は息子を理太郎と名付け、よき魂が日々付き添い守っているので、成長に従って利口で行儀よく、その上器用なので、両親は大切に育てた。器用に書いた習字の前でのセリフ。

父理兵衛「これは見事だ。わが子ながら後世おそるべしだ」

母「誰かに書いてもらったんじゃないのかい」

乳母「ほんに器用なお子さんです」

よき魂は後ろで、えっへんとばかりにヒゲをなでている。

四

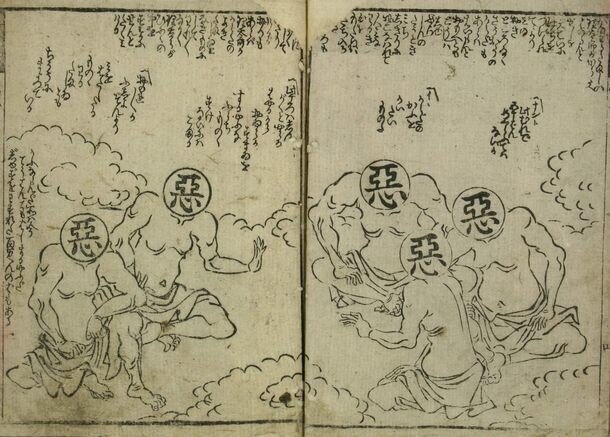

かの悪魂、理太郎の体に入ろうとしたとき、天帝にケチをつけられてより、身のおきどころもなく、他の体に入ろうと思っても、当時は儒教、仏教、神道の尊き道がしきりに行われて、人々は皆、悪い心を持っていないので、立ち入るところもなく、宙にブラブラしていたが、折があれば理太郎の体のよき魂をなきものにして、我々が長く理太郎の体を住みかにしたいものと企む。

ここまで「。」がないまま一気に文が続く。

悪魂たち「なんとこの仲間でめくりかるたの賭博をしようじゃないか」「いい体の株を買いたいものだ」「この頃、心学というものが流行るから、おいらが体に住むような不埒者が少ないには困る」「こう並んだところは丁半博打が始まりそうだ」

ストーリーに関係するセリフは一つだけ。

五

理太郎十六歳になり、元服をさせるに、生まれつきもよく、よい男となり、店の商売もさせてみると、律儀者で、朝も早く起き、夜も遅く寝て、万事に心を配り、倹約し、親に孝をつくし、従業員にはあわれみをかけ、そろばんを常に離さず、内外を守り、近所で評判の息子となりにけり。

挿絵は、元服の様子。前髪を剃って、大人の髪型にする図。

中巻

六

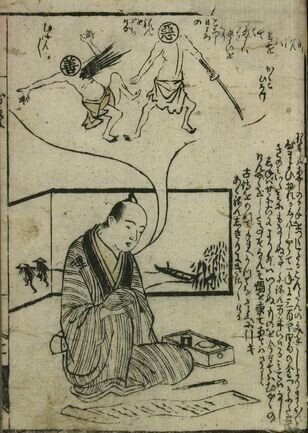

人が寝るときには魂が遊びに出る。理太郎十八の年、ある日、帳簿の整理に疲れてうたた寝をした。かの魂、日々悪き魂を近づけまいと守っていたため、少しくたびれて、理太郎のうたた寝を幸いに遊びに出たら、例の悪魂はよい折と仲間とやって来て、よき魂を縛り、理太郎の体に入る。

よき魂「エエ、残念な」

悪魂「よいきび、よいきび」

七

理太郎はうたた寝から覚め、今日は浅草観音へ参詣しようと行き、帰ろうとする途中、「オレは今までは吉原の遊郭を見る気もなかったが、見るだけなら金もいらないから一度見に行ってもいいだろう」と、吉原の入口にさしかかる。これは悪き魂が体に入ったせいなのだ。

八

理太郎は悪き魂に誘われ吉原に行くと、さらに悪魂のせいで、とある茶屋を通して三浦屋の怪野という女郎を呼んで遊べば、たちまち魂は天に昇り、帰ることを忘れてしまう。

挿絵では魂(悪魂)が空中で踊る。

「よいよい」「アリャアリャ」と踊る姿が評判となり、後に「悪玉おどり」と呼ばれる。作中では「悪魂」「悪き魂」「よき魂(善き魂)」と呼ばれ、「善玉」「悪玉」という表現は使われていない。

理太郎「ああ、おもしろい。こんなおもしろいことを今まで知らずにいたが残念」

九

女郎と床につくと、悪魂が女郎の手をとり、理太郎の帯を解き、また、理太郎の手をとって、女郎の襟の下へ手をさしこむ。理太郎は体全体がとろけるようだった。

十

よき魂は、理太郎が心配だが、ひとりあせる。「災」の大きな文字に縛られるよき魂。(見出し画像)

十一

悪魂は踊り疲れて女郎のふところですやすや寝入ると、理太郎は家のことが気にかかり、「オレはどうしてここへ来たんだ。どうしてこんな気になったんだ」と、夢の覚めた気がして、帰ろうとするが、悪魂が目を覚まし、理太郎の体にとびこみ、また居続けしようとしたところに、よき魂がいましめの縄をようよう引き切り、いっさんに駆け来たり、手をとって連れ帰ろうとする。悪魂は帰すまいと引き留める。それに従って理太郎も行ったり来たりするが、魂の姿は見えないので、周りの人は怪訝な目で理太郎を見ている。

十二

理太郎は、もとのようによき魂が入り、このあいだのことは思い出すのもけがらわしいと仕事に精を出していたが、女郎、怪野から手紙が来たので、何気なく開くと、この文の中に入り込んでいた悪魂がとりつく。

下巻

十三

理太郎は、怪野手紙を読み、またまた心が迷い、「オレの場合は一年に三四百両の金を使ってもたいしたことはない。千年万年生きるわけでもない。死ねば三途の川の渡し賃は銭六文。今まで無駄な倹約をしたことだ」

理太郎に悪念がきざしたのを、この時とばかりに、悪魂、よき魂を斬り殺す。

「無念無念」とよき魂は殺される。

十四

悪魂たちは理太郎の体に入り込み、よき魂の女房と二人の男子を追い出す。

「悲しや悲しや」「今に思い知らせん」

これより理太郎は大のどら息子となる。

十五

理太郎はだんだん悪魂が増えて、女郎買いの上に大酒を飲んで暴れ、博打を打ち、詐欺をし、親のいうことも聞かないので、ついに勘当の身の上となり、ある夜、親の家にどろぼうに入ろうとする。悪魂たちは多く集まり悪事をすすめる。

画面右の犬のセリフ「昔のダンナが今はドロボウ。吠えねば私の役目ができぬ。ワンワンワンワン」

理太郎「ブチよ、オレだよ。吠えるな吠えるな」

十六

理太郎はついに宿無しとなり、なおさら悪魂増長し、今は盗賊となり、人気のないところで追い剥ぎをするこそ情けなや。

しかるにまた、ここに博識秀才、仁徳のある道理先生と聞こえた尊き人、ある夜の講釈の帰りに盗賊に出会う。腕に覚えがあるので、さっそく引き捕え、教訓して善心に導かんと、一緒に宿に連れ帰る。

道理先生のモデル、中沢道二は石門心学を伝えるため江戸に来て、その講釈が人気となる。

十七

よき魂の女房、二人の息子は、親の敵を討たんとつけねらえども、悪魂は数多く、力およばず、無念の日々を送っていたが、理太郎が本心に返ったときを得て、仇討ちの本望をとげ、他の悪魂は皆逃げ出した。

理太郎は、道理先生から儒教、仏教、神道の尊き道を聞き、本心に立ち返る。

道理先生は、理太郎に道を説きながら、こんなことも言う。「ついでに、この本の作者(京伝)もやりこめねばならぬ。だいぶ不埒な男じゃそうな」

十八

道理先生、教訓したのち、目前屋の両親に勘当のわびをすれば、両親も大きに喜び、さっそく呼び帰せば、理太郎、これより人の道を知り、親に孝をつくし、親族をあわれみ、大君子となり、家は富み栄える。これみな道理先生の仁徳なりと世間はうわさした。よき魂の息子二人は親の跡目をつぎ、長く理太郎の体を住まいとし、母をはぐくみ守ったとさ。

画面右、京傳作(印に山東)、画面左、政よし画とある。

北尾政美は、後に鍬形蕙斎の名でも知られる画家。北尾政演名で浮世絵師でもあった山東京伝とは北尾重政の兄弟弟子。京伝が善玉、悪玉のアイデアを考え、政美に描かせたものと思われる。

黄表紙の解説は、

黄表紙のイラストは、

黄表紙の現代語訳は、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?