平泉澄先生『先哲を仰ぐ』覚書 その一

この記事に目をとどめていただき、ありがたうございます。

どうか最後まで、お付き合ひください。

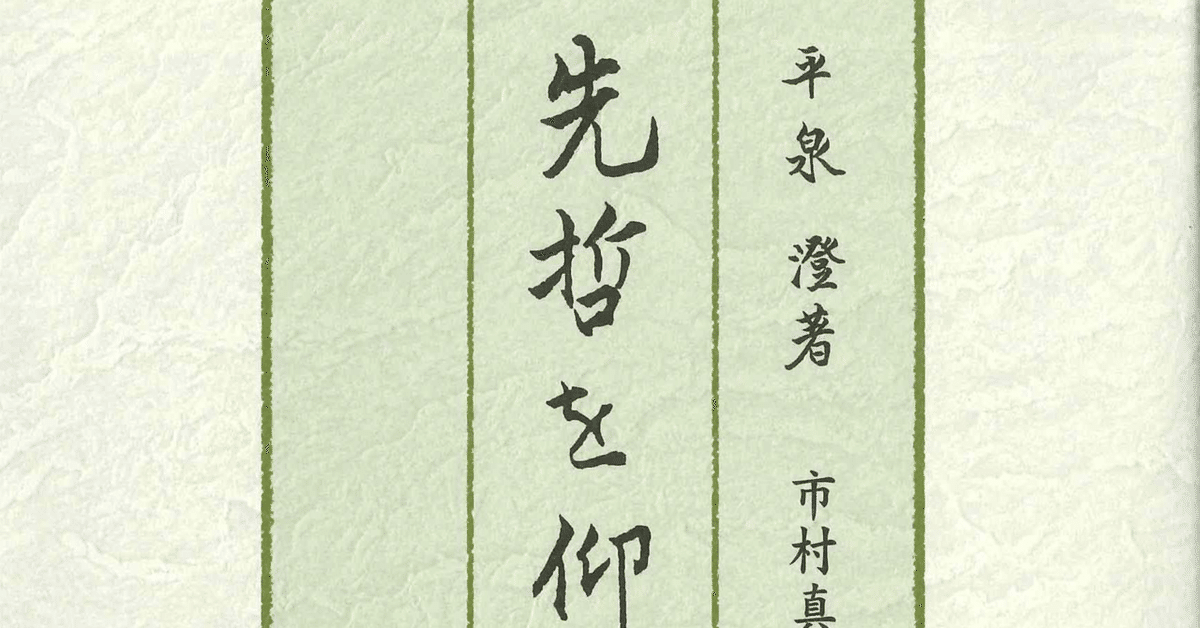

以前、「日本」に平泉澄先生の『先哲を仰ぐ』(錦正社)の新刊紹介を書かせていただきました。平泉先生に学ぶ者にとつて、『先哲を仰ぐ』のやうな大切な御著書を紹介させていただくことはとても名誉なことであり、有難いことだと恐縮しきりですが、ここでは『先哲を仰ぐ』について思ふところを思ひ付くまま、手短に、書き残します。

なほ、『先哲を仰ぐ』は、京都大学名誉教授市村真一博士が、平泉澄先生の貴重な御論文等をまとめられたもので、私もとても大切にしてゐる一冊です。

一の精神について

『先哲を仰ぐ』は「一の精神を欠く」といふ御論文を巻頭に置いてゐます。私は、「日本」の新刊紹介にも少しだけ触れましたが、この「一の精神」こそ『先哲を仰ぐ』を読み解く鍵であり、本書の眼目と考へてゐます。さらに平泉澄先生御自身とその学問を理解する鍵だととらへてをります。

では「一の精神」とは何でせうか。実は、『先哲を仰ぐ』の中で具体的にこれが「一の精神」だと言ひ切れる節はありません。そこで、「一の精神を欠く」を丹念に読んでみると、次のやうに理解することができます。

「道を求むる熱烈なる心、賢を賢として色に易ふる心、長者に敬して仕ふる心、この心、今の教育界に甚だ稀である」

「道を重んじ身を軽んじ、得道の人を礼拝して法を尋ぬる至誠、これ先賢が学問の態度であつた。この心、今の世に於いて殆んど稀である。呪はれたる哉、求道の至誠なき教育界!ひとり国史教育といはず、教育界のすべてにわたつて、技巧いよいよ進んで、而して一の精神を欠いてゐる」

これを『先哲を仰ぐ』に書いてあります言葉でより簡単に言ひ表すならば、「一の精神」とは「先賢に対する尊敬」と言ひ得るでせう。

この「先賢に対する尊敬」をわかりやすく書かれたものが、同じく平泉先生の書かれた『山彦』(勉誠出版)の「うやまひ」でせう。乃木希典大将が真木和泉守に対して敬意を表し、その旧宅に於いて座布団を敷かれなかつた故事を引いて「先賢に対する尊敬」を述べられたのですが、かうした姿勢が伝統を伝へ、道を守られたのです。

なほ、「闇斎先生と日本精神」にも「(山崎闇斎)先生及び其の門下の祖国の歴史にかへり来るとき、之に対する態度は、恭敬して先祖の正しき伝統をうけんとするものであつて、決して世の異端者のするが如く、外国の思想を以て我が国の歴史を批判せんとするものではなかつた」とありますが、「恭敬して先祖の正しい伝統をうけんとする」態度も「一の精神」といへませう。

「一以て之をつらぬくものは敬」と闇斎先生の言葉にありますやうに、まさに「一の精神」とは「先賢に対する尊敬」でありました。

私の尊敬する福井の国学者にして歌人の橘曙覧先生も、「一の精神」を大切にされた方でした。

先生の独楽吟のうちの、

たのしみは 鈴屋大人の 後に生まれ その御諭しを うくる思ふ時

を見ると、そのことは明らかです。鈴屋大人とは、本居宣長のことです。曙覧先生は直接の師である田中大秀をもちろん、その師である本居宣長をも尊敬してゐたのでした。その事実は宣長の山室山の奥津城を展して、

おくれても 生まれしわれか 同じ世に あらば沓をも とらまし翁に

といふ御歌からも本居宣長を尊敬してゐたことがわかります。これらの御歌を見るにつけても、私は「一の精神」について考へさせられるのです。

私は和歌を学ぶ者として、橘曙覧先生はもちろん、さらに遡つて志貴皇子や柿本人麻呂を尊敬してゐるのですが、かうした古への人たちが歌の道を継いで来られた事実を心からありがたく思ふと同時に、私も彼らにつながる「現代短歌」ではない和歌を受け継げるやう、つとめてゐます。

「一の精神を欠く」は、とても厳しいことが記された御論文ですが、私はこれを拝読するたびに、志しを新たにします。

皆さまも、ご興味があれば是非、お読みください。

ありがたうございました。(続)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?