#27『アーチャー伝説』から学ぶゲームデザインの引き出し(3)「分解で戻る強化素材」

本記事は遊んだゲームから、一つのアイデアに注目してゲームデザインの実例を勉強していく連載記事です。

ゲーム開発のプランナーやプログラマー、ゲーム制作を志す方、アイデアのインプットのための引き出しとしてご活用ください。

前回:#26『アーチャー伝説』から学ぶゲームデザインの引き出し(2)「ランダム獲得のスキル」

前々回:#25『アーチャー伝説』から学ぶゲームデザインの引き出し(1)「攻撃と回避の二律背反」

ゲームの紹介

『アーチャー伝説』は、「ハックアンドスラッシュ」系のスマホ用アクションゲームです。

弓を武器に戦う主人公を操作し、敵をどんどん倒しながらステージクリアを進んでいきます。

RPG的な成長要素もふんだんに盛り込まれており、稼いだお金で主人公や武器・防具を強化し、更に難しいステージに挑んでいくという王道の成長要素もなかなかやり込めます。

アーチャー伝説 / Habby

基本無料でスタミナ性。

ゲーム内広告(リワード動画広告)と、様々なタイプの有料課金がありますが、強制的に見せられる広告はなく、無料でも充分に楽しめるゲームです。

一時期、本ゲームの広告を大量出稿していたイメージがあるので、それで知っている方もいるかもしれません。「Google Play Best of Awards 2019」のインディー部門大賞も受賞しているようですね。

武器の強化システム

さて今回は、武器の強化システムと、その設計上の注意点について取り上げます。

『アーチャー伝説』では、よくあるRPGのように武器・防具を装備することができます。

弓を始めとした武器の他に、鎧・指輪・使い魔・ブレスレット・ペンダント・書物など、色々な装備品が用意されています。

様々な装備品(アーチャー伝説 / Habby)

武器・防具にはレア度もありますが、それとは別に「強化素材アイテム」と「お金」を使って装備品のレベルを強化していくことが出来ます。

武器を強化すれば攻撃力がアップし、これが本作の成長要素の一つになっています。(これ以外にも色々な成長要素が用意されています)

色々なソーシャルゲームに似たような強化システムがあるので、イメージが沸く人もいるかと思います。

武器の「分解」

さて、これらの武器についてですが、本ゲームでは要らなくなった武器を「分解」することができます。

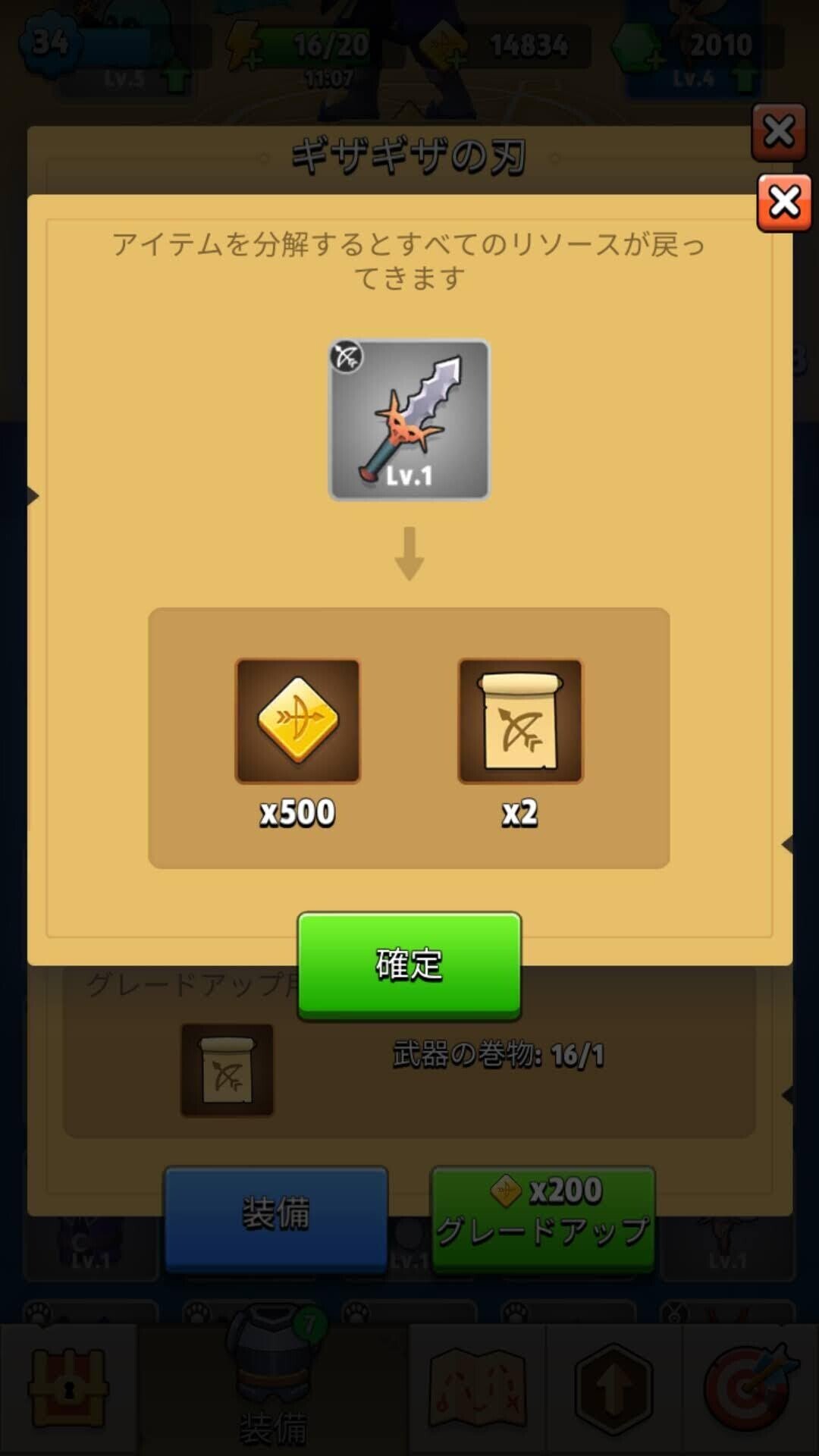

「分解」をするとその武器自体は無くなってしまうのですが、今まで武器の強化に費やしてきた、強化素材アイテムやお金が全部返ってくる仕組みになっています。

「分解」で素材が戻る(アーチャー伝説 / Habby)

要らないアイテムやカードなどを「売却」できるゲームは多いと思いますが、お金に変わるだけでなく強化素材アイテムまで返ってくるというのは、細かいながら大切なポイントです。

さて、強化素材が返ってくる大切さについて更に掘り下げて考えてみます。

BADケース1)投資が無駄になってしまうパターン

架空のゲームを題材として、強化素材アイテムが返ってこない場合に、一体どうなるかを考えてみたいと思います。

例えば、ゲームで最初に手に入れた武器、ここではイメージが湧きやすいように「木の弓」とでもしましょうか。

Aさんは、ゲーム序盤から攻撃力を上げようとして「お金」と「素材」を消費して、「木の弓」をせっせと強化し、敵を早く倒せるようになりました。

さて、もう少しゲームを進めたところで、今度は「鋼の弓」を手に入れました。どうやら、こちらの武器の方が基本パラメータが高そうです。

Aさんは、「木の弓」に掛けた投資が返ってこないのは惜しいと思いながらも、最終的に強くなるためと割り切り、今度は「鋼の弓」をどんどん強化していきました。

さて、お金や強化素材が尽きた頃、今度はもっとレアな「炎の弓」を手に入れました。パラメータも強いし炎属性付きで明らかに強そうです。

しかし、お金や強化素材はもう残っていません……。

Aさんは、なんで「木の弓」や「鋼の弓」なんかに強化素材をつぎ込んでしまったんだろう……と勿体なさと後悔を感じることになってしまいました。

BADケース2)無駄を恐れて何も出来ないパターン

逆に、こういうケースもありそうです。

Bさんは慎重派のプレイヤーです。

Bさんは「木の弓」を持っていましたが、「どうせすぐに次の武器が手に入るはずだ、こんな弱い武器に強化素材を使うのは勿体ない」と、強化素材を温存しておくことにしました。

次に「鋼の弓」を手に入れましたが、まだまだ、これも強化するほどの武器ではないなと思いました。

敵は徐々に強くなり戦闘に苦労していましたが、Bさんは強化素材を一つも使わずせっせと溜め込んでいました。

そして、Bさんはレアの「炎の弓」を手に入れました。

明らかに強そうな武器ですが……、果たしてこの武器には強化素材をつぎ込んでいいのでしょうか……?

Bさんは悩みました。この武器を強化した直後に、次のダンジョンでもっと強い「オリハルコンの弓」を手に入れないとは限りません。

Bさんはまた強化素材を使わずに溜め込みました。

……そうこうしている間に、Bさんは強化を一度もしないままゲームをクリアしてしまいましたとさ。

まるで教訓系の童話みたいな話ですが、皆さんはゲームを遊んでいてAさんやBさんのパターンに、思い当たる節は無いでしょうか?

限られた資源をどのタイミングで投入するのか、というリソースマネジメントの面白さがあるといえばあるかもしれませんが……、面白さを見出だせるか、それともストレスに感じるかは、微妙なところだと思います。

「アーチャー伝説」では、「分解」で強化素材アイテムが返ってくるシステムを入れることによって、このようなプレイヤーの迷いを無くして、気持ちよく「強化」を楽しんで貰おうという設計になっています。

考えてみよう

武器の強化以外にも、このようなプレイヤーを迷わせてしまう話はよくあります。例えば、

・RPGで高い装備を買い与えたキャラが、装備品を持ったままストーリー上でパーティーを離脱してしまった。

・パラメータ上昇アイテム(DQの「すばやさの種」のような)を沢山与えたキャラが、ストーリー上で寝返ってしまった。

・換金アイテム「黄金の塊」が、将来アイテム合成に使えるのか、本当にただの換金アイテムなのか分からず、いつまでも売らずに持ったままだった。

などです。

こうした問題は、

・仲間がパーティーを離れるときは自動で装備品を外すようにする。

・換金アイテムは、他に用途のないことを説明文でハッキリ伝える。

のようなシステム上の工夫で、プレイヤーの迷いやストレスを軽減することができます。

(寝返ってしまうキャラを、事前に「このキャラは寝返ります」と説明しておくのはちょっと難しいかもしれませんが……)

あなたの開発しているゲーム、構想しているゲームで、今アイテムを使ってしまうべきか後々まで取っておくべきかのように、プレイヤーが後から後悔してしまったり、使うのを躊躇ってしまうような要素はないでしょうか。

・後戻りが効かない選択については特別な確認ダイアログを出す。

・一定のレア度以上のカード合成は、本当に実行して良いか警告を出す。

・本作のように消費したアイテムを後から取り返せるようにする。

・使い道のないアイテムは、そうと説明文に書いておく。

・逆に売ってはいけないアイテムは「だいじなもの」欄に分けておく。

など色々な対処方法を考えてみましょう。

プログラマーの視点

「強化」に使った素材を返還可能にするかどうかは、プログラム上のデータの持ち方にも影響してきます。

武器ごとの実体データに「今まで使った強化アイテムの数」を保持させる方法もありますし、消費するアイテム個数が一定であればテーブルを参照して逆算することもできます。(毎回の強化度をランダムにする場合は難しい)

ソーシャルゲームのように膨大なアイテム数を管理する場合は、データの持ち方一つで、サーバ上のデータサイズが増えてしまう場合もあるので、最初の段階で考慮が必要になります。

このような「内部データ」の類は、プランナーの考慮から漏れがちですので、プログラマー側からデータ設計時にアドバイスすることも必要でしょう。(「強化に使った素材の個数だけど、後から分かる必要はある? 仕様は変わる可能性ある?」といったように)

皆さんも一緒に色々とアイデアを考えて、より良いゲーム作りのための鍛錬を積んでいきましょう。

本記事がゲーム制作をする皆さんのインプットに役立てば幸いです。

この連載が、ゲーム開発のインプットに役立つと感じていただけたら、是非評価やシェアをよろしくお願いします。

本連載の趣旨については下記記事をご覧ください。

他の連載記事はハッシュタグ「#ゲームデザインの引き出し」からどうぞ。

(※本記事中のゲーム画像は、「引用」の範囲で必要最低限の範囲で利用させて頂いています)