「汎水論」ノート04

「汎水論」を書きはじめた2015年8月からのメモ書きノートに少し手を加えながらテキストデータにして残そうと思います。ChatGPT が返事をしてくれなくなったので、今回は実験はやめて、少し追記してみます。

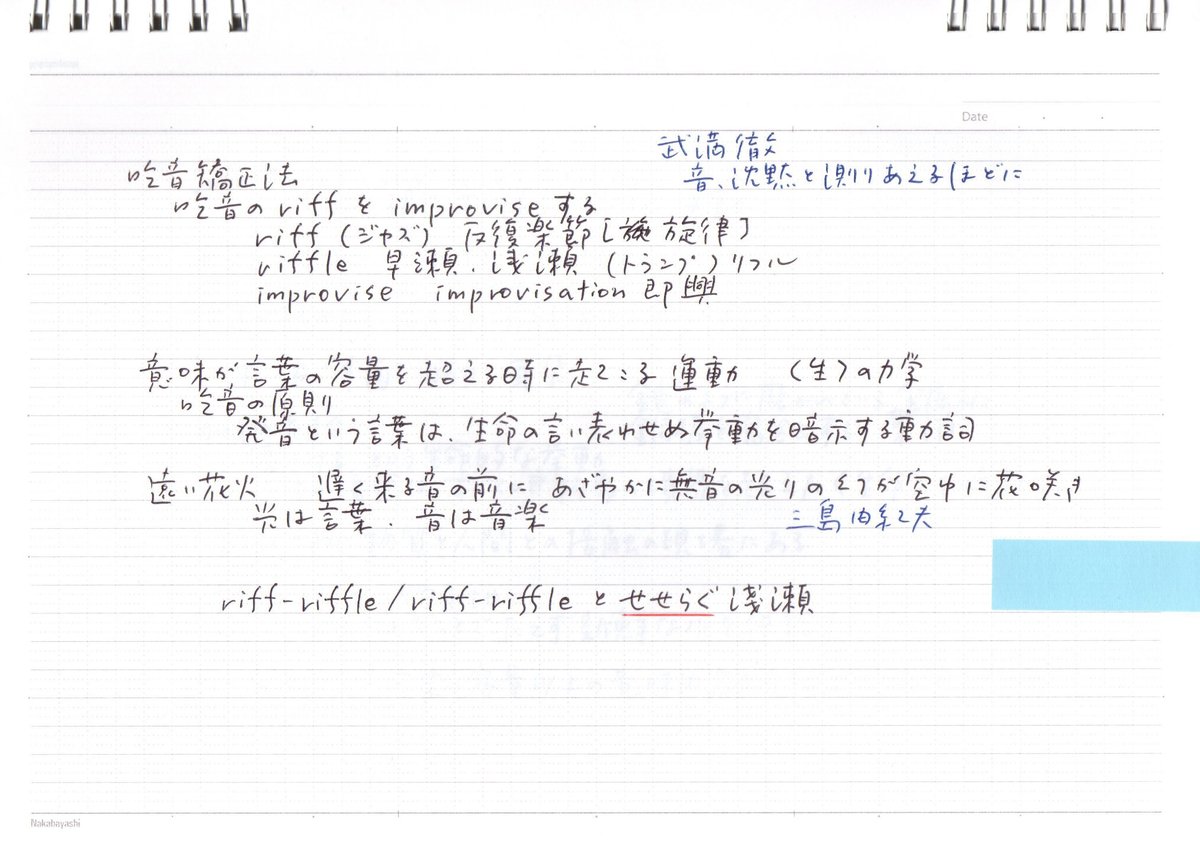

吃音矯正法

吃音のriffをimproviseする

riff(ジャズ) 反復楽節[旋律]

riffle 早瀬、浅瀬(トランプ) リフル

improvise improvisation 即興

意味が言葉の容量を超える時に起こる運動 〈生〉の力学

吃音の原則

発音という言葉は、生命に言い表せぬ挙動を暗示する動詞

遠い花火 遅く来る音の前にあざやかに無音の光りの幻が空中に花咲き

光は言葉、音は音楽

riff-riffle/riff-riffleとせせらぐ淺瀬

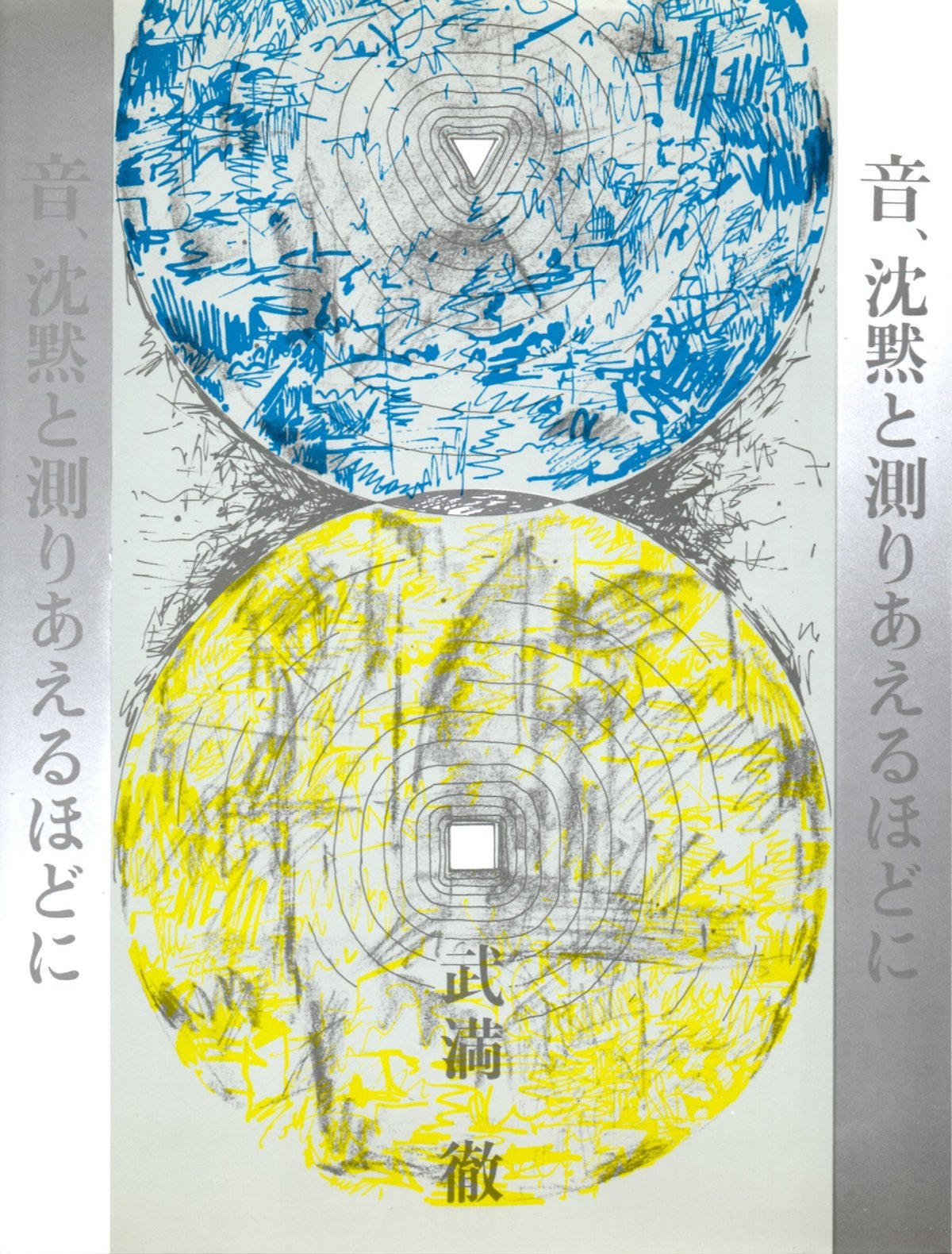

新潮社、発行 1971年10月20日

17刷 1993年5月25日

装幀・デザイン・カット 宇佐美圭司

※宇佐美圭司さんについては、

稿を改めたいと思います。

(追記)

武満徹『音、沈黙と測りあえるほどに』の中の主に「吃音宣言=どもりのマニュフェスト」を読みながら取ったメモのようだ。「吃音宣言」は、1964年に自費出版されたエッセイ集『武満徹⟵1930……∞』に収録された文章(1~10の断章からなる)で、「肉体を離れた空疎な言葉」への痛烈な批判から、「吃音によって言葉を肉体に取り戻す果敢な試み」を強く要求している。

▼ぼくはいま、活潑に行われている言論のなかで、言葉の空虚(むな)しさを今更のように感じて憂鬱になっている。言葉は、いつか肉体を離れてよそよそしい。誰がしゃべっても同じようで、……。自分を明確に人に伝える一つの方法として、ものを言う時に吃ってみてはどうだろうか。ベートーヴェンの第五が感動的なのは、運命が扉をたたくあの主題が、素晴らしく吃っているからなのだ。/ダ ・ダ ・ダ ・ダーン。/…………ダ ・ダ ・ダ ・ダーン。/吃ることで自分の言葉を、もういちど心で嚙みしめてみる。

▼人間の発音行為が全身によってなされずに、観念の喙(くちばし)によってひょいとなされるようになってから、音楽も詩も、みなつまらぬものになっちゃった。……自然科学の発達につれて、われわれの語彙は際限なく膨らんでいるけれども、言葉は真の生命のサインとしてではなく、単に他を区別するだけの機能になりさがった。もはやそれ自身には、恐怖も歓喜の響きもない。言葉は木偶のように枯れて、こわばった観念の記号と化している。文を書くということは、やわな論理と貧しい想像によって言葉を連絡することだけのようである。……言葉というものが失ってしまった、根本の言語機能の問題をこそ、われわれは考えるべきだろう。

そうして「発音するという行為の本来の意味を確かめる」ために、吃音のriffをimproviseしてみせる。

▼ア・ア 悲しみ、歓び、あきらめ(ああなんと複雑なこと)

イ・イ 高貴な叫び、または卑俗な声…?!!

ウ・ウ ぼくたちは、いつでも苦しみに耐えなければ……

(こうした同音の二度の繰り返しの発音が生む意味を、「ア・ア」から「ン・ン」まで書き連ねた後で、)

▼「ササ」「シシ」「スス」「ソソ」「チチ」「ハハ」「ミミ」「モモ」等の他は、言葉にならない叫びのようであり、その多くは間投詞である。……意味をもった言葉にもまして、ふかく生命に根ざした音なのである。

こうした同音反復の発音に、「父・母」(パパ・ママ)という言葉が多いことから、どもりは「伝達(コレスポンデンス)の父であり母」であると宣言し、「どもることでもう一度言葉の生命を噛みしめ」、「観念の記号と堕した言葉にふたたび本来の叫び交うエネルギー」の「回復」を熱烈に要請する。(この章が「どもりをなおすために」という言葉で始められていることが、何とも皮肉で逆説的だ。)

その後、「東洲斎写楽はどもりの尺を用いていた」、「ソクラテスは太陽が西に赤く沈むまで太陽とともに土管を転がしていたことで言葉に遅れたからどもりだった」と、「どもりの原則」が幾分寓意的に語られた後、詩人・大岡信の言葉が引かれる。

▼言葉は本来意味を表現する。それはあくまで正確さ、同一性をめざすものだ。従って、ぼくが些か機械的に推定した言葉と意味との食いちがいが、積極的な意味においてありうるためには、どのような言葉をもってしても、なお詩人の把懐する意味が言葉の容量より大きくなければならぬ。

この「意味が言葉の容量を超える時におこる運動こそ」が、〈生〉の力学であり、「吃音の原則」の在り処であると語られる。▼「そしてぼくの使う発音という言葉は、生命の言い表せぬ挙動を暗示する動詞でしかない」と。「どもり」とは、「生命の瞬間の拡大なのである」。

▼……遠い花火があのやうに美しいのは、遅く来る音の前に、あざやかに無音の光りの幻が空中に花咲き、音の来るときはもう終わつてゐるからではないだらうか。光りは言葉であり、音は音楽である。

——三島由紀夫(芸術断想・3)

「吃音」とは、「言葉をテンションをともなった時間的空間に解体する」作業であり、そこでは、「意味が言葉の容量を超える時におこる運動=言葉が担っている意味の創造的な拡大(クローズ・アップ)」が生起し、言葉はもっとも真実に近づく。

▼吃音者はたえず言葉と意味とのくいちがいを確かめようとしている。それを曖昧にやりすごさずに肉体的な行為にたかめている。それは現在を正確に行うものだ。芸術作品は地層のように過去から現在を重層する形のものでなければならない。どもりはあともどりではない。(前進だ。それは革命の歌だ。)

長編詩「汎水論」では、多くの言葉をローマ字表記にしている。あのような表記法は読み難さ、読みの躓きを生むに違いないが、それは私が私なりに言葉を嚙み締め直すための一種の「吃音技法」であったように思う。

上田義彦監督・脚本・撮影の優れて「吃音的映像美」に満ちた映画『椿の庭』(DVD、2021年劇場公開作品)を観ながら、——

——し、しだ、しだれ、しだ、しだれ、しだれ、る、る、る、ほ、ほ、ほそ、細、し、しい、え、えだ、枝の、ゆ、ゆら、ゆら、揺らぎに、ま、ま、ま、まば、疎らに、は、は、はぎ、萩の、ちょ、ちょう蝶、萩の蝶が、さ、さ、さい、咲いて、いる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?