【昔は獣害なんてなかった?2】

【江戸時代の野生動物との闘い〜その②林業編】

よくある誤解ですが、

昔は獣害なんてなかったから、

今は増えすぎだ、

獣害のなかった頃ぐらいまで、

数を減らそう、

…この場合の「昔」は、

歴史的にみて、

とても限定的な「昔」です。

じつこれは明治以降の、

わずか

100年ちょっとの間だけのコトです。

農業が始まって以降の、

二千年ほどの時間、

そう、江戸時代までは、

獣害はあたり前にあり、

野生動物と闘い続け、関わり続けてきました。

そのことを示す一つが、

今回の、

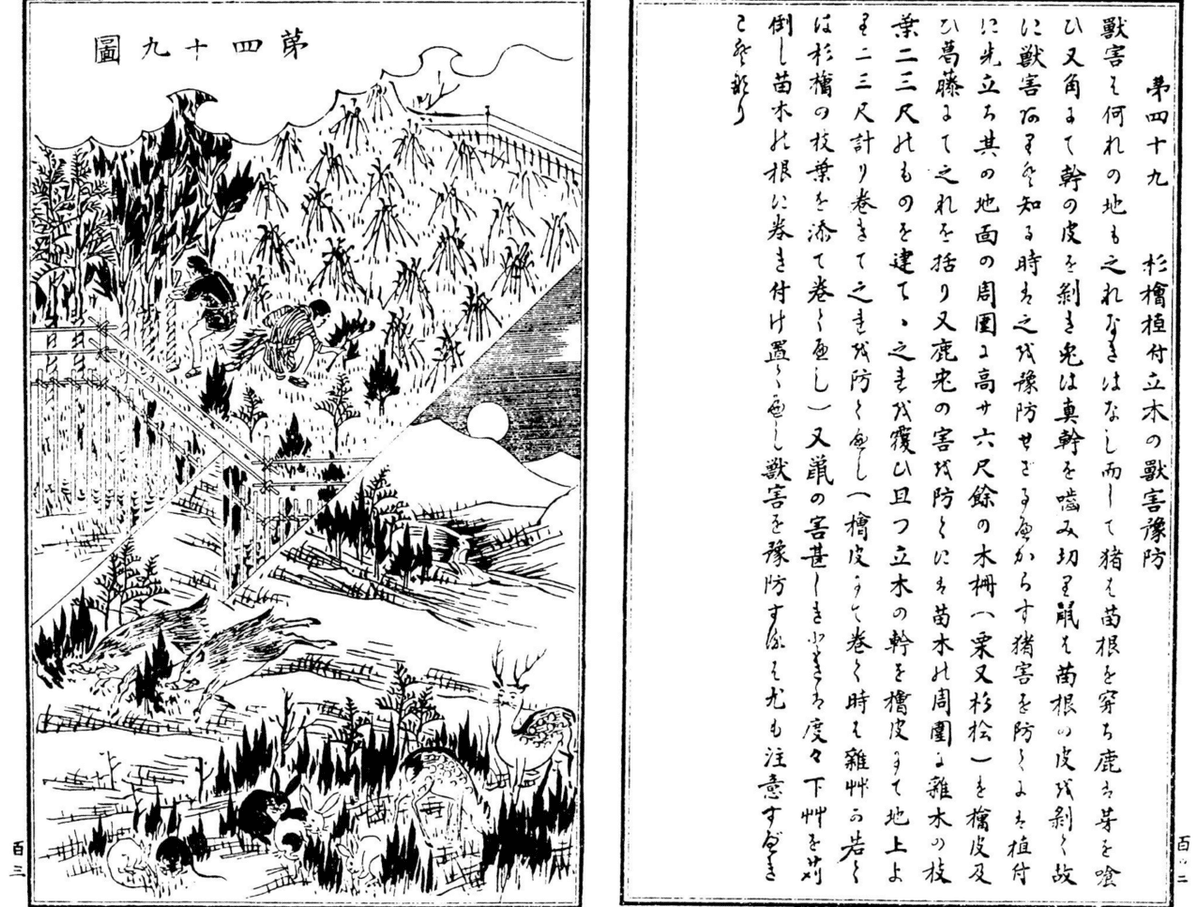

「吉野林業全書(1898)」にある

この項目 第四十九。

右側ページの書き出しは、

「獸害は何れの地も之れなきはなし」

(獣害のないところなどない)

という、

センセーショナルな注意喚起で始まります。

左側のページ下の部分に目を移してみましょう。

被害を起こす野生動物が描かれています。

ネズミ、ウサギ、シカ、

そしてイノシシ。

ハタネズミ、ヤチネズミ、スミスネズミといった野ネズミ類は、

拡大造林華やかし頃、獣害のトップランナーでした。

年間5万haもの大被害を起こしていましたし、現在でも1千ha程度の被害報告があります。

ノウサギも同じくその頃、同様に幼齢造林地で被害を起こしていた動物でした。

イノシシが異なる配置で描かれているのは、被害形態が異なるためでしょうか。

右ページ本文中にもありますが、

枝葉の摂食害ではなく、

踏み荒らしや苗木の掘り起こし(根を食べる報告もある)などの被害を起こします。

今度は

左ページ上に目を移してみましょう。

そんな彼らに被害を受けないようにと、

「防除」方法のオンパレード♫

の図です。

一つずつ見ていきましょう☆

まず、

緑の矢印をつけましたが、

この人が作業しているのは、

荒縄を幹に巻き付けて……

そう、現代でいうところの

「テープ巻き」

シカの剥皮害を防ごうとしているのでしょうか。

次に青の矢印の人、

この人は植えた苗木一本一本を

覆い隠すように、小枝を被せています……

これは、「ツリーシェルター」とも呼ばれる単木防除ですね。

さいごに赤の矢印。

……これは言わずと知れた、

食害防護柵。

右ページの文中では、

「六尺余りの木柵(栗または杉檜)」とあります。

腐りにくい材料指定で、

高さは現代にも通じる、180cm超の防護柵が紹介されています。

吉野林業全書は、

林業関係者にはよく知られた林業界初のマニュアル本ですが、

書かれた明治31年当時にも

獣害はあたり前にあり、

それ以前の江戸時代にもあったことでしょう。

この書籍は、江戸時代から続く吉野林業で培われた知見と技術を盛り込んだものですから、

すでに江戸時代には防除の技術確立はしていたものではないでしょうか。

そして「獸害豫防」として、

苗木を育てていく、

保育作業の一環として、

「防除」が他の作業種と肩を並べて

位置づけられていたコトは

とても興味深いです。

にもかかわらず、

現代の林業関係者にはこのページ、項目の存在があまり知られず、

この「防除」のページを読み飛ばしてしまうのは、どうしたことでしょうか。

それだけ現代は

「防除」に対しての意識が希薄だからなのでしょう。

そう考えて

このページ、この項目を見ると、ますます

「防除」で、

野生動物と闘い続けるコトが必要なのだ、

それこそが持続可能な方法なのだ、

とワタシは考えます。

しかしながら、現代は、

野生動物との闘いをしなくていい道、

防除もなにもしなくても被害が出ないレベルにまで殲滅する道

を選ぼうとしているように思えてなりません。

だから、

防除についてはまるで本気の取り組みをせず、

しかも捕獲については、誰かがやってくれればよいと他人ごと。それでいて、見なくなるまで獲ってほしいと。

かもしかの会関西は、

失われた防除の技術と意識、を取り戻し、

現代にあった資材、方法で

新しくつくっていくコトを実践してゆきたいと考えています。

イノシシ、シカ、ネズミやウサギが大挙して訪れています。