陸羯南「近時政論考」現代語訳

陸羯南(本名は陸実)が、明治24年6月に刊行した主著『近時政論考』の中から、その主論文である「近時政論考」を現代語訳したものである。『近時政論考』は、新聞『日本』に掲載した社説をとりまとめたもので、「近時政論考」のほかには「近時政論考補遺 自由主義如何」と「近時政論考附録 近時憲法考」の2編が収められている。

「近時政論考」が書かれたのは、明治22年に大日本帝国憲法が公布され、翌23年の7月には第1回衆議院議員総選挙が実施され、11月に憲法の施行と同時に、第1回帝国議会が開会されようとする時期である。この機に明治維新以来の政治思想の流れを4つの期に分けて概観するとともに、締めくくりとして羯南の立場である「国民論派」を説明している。

陸羯南は、安政4(1857)年に青森県の弘前で生まれた。東奥義塾などを経て、明治9年司法省法学校に入りフランス語・英語などを学んだが、薩摩閥の校長と対立して放校された。その後、太政官書記局に勤務して官報の作成などに携わる。明治21年に新聞『東京電報』を発刊、さらに翌年に改組して新聞『日本』とし、社長と主筆を兼ねた。新聞『日本』は、政論中心で、経済記事や三面記事は重視されなかった。羯南は国粋主義的な立場をとるが、政府から一定の距離を保ち続けたことは、ジャーナリストとして高く評価されている。さらに特筆すべきは、病身の正岡子規を自宅の隣りに住まわせて庇護したことで、『獺祭書屋俳話』『歌よみに与ふる書』さらに随筆『墨汁一滴』『病牀六尺』など、子規の主要な作品は新聞『日本』に掲載されることで今に残されたものである。

この現代語訳の底本としては、植手通有の校訂になる岩波文庫版『近時政論考』(1972年11月刊)を用い、その「注」から多くを学び、現代語訳に利用させていただきました。また鹿野政直責任編集になる『日本の名著37 陸羯南 三宅雪嶺』(中央公論社、1982年2月刊)を参照し、本文中の注を現代語訳に利用させていただきました。以上、記して感謝を表わします。

近時政論考

― 最近の政治上の議論に関する考察 ―

陸 羯南 著、 上河内岳夫 現代語訳

近時政論考序

モンテスキューは、「私は学校を去ると数巻の法律書を手にした。そうしてただその精神を研究した」と言っている。ボルドー議会の議長だった時に「議場で私の身に適した地位がないことを知った。議題について詳しく調べて見極めることは私には難しくなかった。けれども議事規則になると少しも会得する所がなかった。私は議長としてこれに注意しないわけではないが、いわゆる技量なるものが極めて愚劣であることを悟り、そうしてなお揚々として座を占めることに堪えられない」と言った。すなわち職を辞してもっぱら政治理論の研究と考察に従事した。ああ、これが先生が一世の知識を開拓して余りがあった理由であるのか。ヴォルテールが称揚して言うには、「人類が偉業を失って久しい。モンテスキュー君が出て、これを回復しこれを復元した」と。陸羯南の人となりは、真にモンテスキュー先生を彷彿させるものがある。極めて深い文で事情を詮索して、是非を明らかにするのは韓非に似ているが、そうしてそのように惨礉[心が無慈悲で厳しいこと]ではない。もし不幸にして萎爾する[しぼむ]ことがなければ、必ず東洋の巨人となるだろう。かつて『近時政論考』の著書があり、私の意想を啓発することが非常に少なくはなかった。多謝。

明治24年5月 三宅雄二郎[雪嶺]識す

近時政論考例言

一 本篇は昨明治23年8月から9月の変わりめに、著者の病中に起稿して、我が『日本』に漸次掲載したものを一括したに過ぎない。著者の研究の粗漏によってあるいは諸論派の本旨を誤認したものがあるかもしれない。識者が教戒を惜しむことがなければ幸甚である。

一 本篇はもとより日刊新聞の社説欄を埋めるために書いたものなので、したがって書き、したがって掲載し、再閲する暇があるはずもない。別に一冊として大方に示そうという望みを著者は初めから持っていないが、読者諸君がしばしば手紙を寄せて過分な奨励をする者が往々あることから、厚顔にもここに再び印刷職工を煩わせた。

一 著者はかつて維新以来の政憲の沿革を考え、「近世憲法論」[「日本近世の憲法」]と題して旧『東京電報』の紙上に掲げたものがある。またその後「日本憲法論」[「日本の立憲政体」]と題して、一昨年に発布された新憲法に卑見を加え、我が『日本』に掲げたものがある。本篇は実にこれらの不足を補うために書いたものなので、[上記2論文を「近時憲法考」にまとめて、]付録として巻末に添えた。また昨年1月に「自由主義」と題して5、6日間掲載したものも、読者の中にあるいはこれを出版せよと恵告した人がある。これまた『政論考』の補遺として巻中に挿入した。

一 著者は今日に至るまで、著作を出版したことは甚だ少ない。かつて『主権原論』[ジョゼフ・ド・メストル 著]という翻訳書を公にし、一昨年になって『日本外交私議』を刊行し、昨年末に『予算論』という小冊子を出しただけである。これらはみな翻訳でなければ雑説のみである。やや著作の体を備えたものは本篇を初めとする。ただ新聞記者の業にある者として校閲に専念する暇がなく、新聞紙を切り抜いたままこれを植字に付したことが、醜を覆うことができない理由である。

明治24年5月 著者誌す

緒論

冷やかなもので氷よりも冷やかなものはなく、熱いもので火よりも熱いものはないが、氷でなくて冷やかなものがあり、火でなくて熱いものがある。仮にも冷やかなものはみな氷であり、仮にも熱いものはみな火であると言うと、その誤りは明白である。湯でやや冷を帯びるものを見て、これを指して水であると言い、水で少し熱を含むものを見て、これを指して湯であると言う。ここで凡庸な人は、甚だ戸惑う。湯の微熱なものと水の微冷なものとは、ほとんど近い。されど水は水であり、湯は湯である。これを混同するのは、その初めを極めないからである。

政治上の論派を区別するのも、またこれに似たところがある。民権を主張する者が、どうしてことごとく共和論派であろうか。王権を弁護する者が、どうしてことごとく専制論派であろうか。ただその論拠がなぜかを顧みるだけである。フランス大革命の後に政論の分派が雑然として生じた。当時シャトーブリヤン氏とロワイエ・コラール氏とはほとんどその論派を同じくし、世評は往々これを誤った。されど前者は保守派中の進歩論者で、後者は進歩派中の保守論者である。なぜならばその論拠に異なる所があるからである。このゆえに政論の種類を知り、その異同を区別しようと思うと、まず政論の沿革や変遷を通覧しなければならない。いたずらにその名称を見て、その実相を詳しく調べないときは、錯乱雑駁な今日の政界で誤謬に陥らないことは、ほとんどまれである。

名目と実質が合致しなくなって久しい。風雪の衰えは、また一日にしてなったのではない。儒家を名乗って墨家の行いをし、僧を名乗って俗人の行動をとる。自由主義を唱道して密かに権略をこととする者があり、進歩主義を仮装して陰で功利を貪る者がある。いかにも理のように永久平和を唱えるはずの者がまた国防論を書くことがあり、いかにも理のように一切放任を望むはずの者が敢えて公金を受けることがある。名目が十分に信頼できないことは、この通りである。この時に当たって良民はそもそもどこを拠り所にすべきか、思うにその岐路に迷う者がすこぶる多いだろう。店に羊頭を掛けてその肉を売ろうという者あり、客が入ってこれを求めるとこれに狗肉[犬の肉]を与える。知らない者は見て羊肉と判断して、そうしてあやしまない。世間で政論を業とする者はこれに類することが多い。

帝国議会の選挙はすでに終わりを告げた。立憲政体は1、2か月以内に実施されるだろう。世間の人が言うように今日は実に明治時代の「第二の革新」に属する。いかにしてこの第二の革新が我々に到着したのか、必ずその拠り所があることは疑いがない。天皇が英聖で早くから知識を世界に求め、盛んに経綸[国家を治め整える方策]を行わせ給うことによると言っても、維新以来、朝野の間に生じた政論の運動が有力な助けになったと言えるだろう。日本の文化は常に上からこれを誘導する。政論の運動、すなわち政治思想の発達は、明治政府が実際これを誘起したが、維新以後の人民である我々は、内外の交通の発展の恵みを受けて、自ら近世の政治のやり方を発見できたことが少なくはなかった。そうして今や立憲政体と食い違うことを免れたのは、我々がいささか世界に対して名誉とするに足りるものである。

我々はすでに若干の思想を持つが、今日まではただこれを言論に発表できるだけであった。これを実行できるのは今日以後である。今日以後はこれを実行できる道を持つが、果たしてこれを仕遂げられるかどうかは、予見することができない。かつこれを言論上に発表するだけでは、利弊はいまだ知ることができない。しかしながらこれを実行の途に置く時にどのような効果を生じるか。思いがここに至るならば、我々は平生抱く思想に再考を費やすべきものがあろう。上智の人はしばらく措いて中の人以下になると、必ず先入を主とする思想を持つ。しかしもし自他の思想を比較して今昔の変遷を考量するならば、あるいはようやく己の誤謬を知ることができ、あるいはいよいよ己の真正であることを確かめることができる。それならば私がここに「近時政論考」を書くことは、どうして無用な仕事になることがあろうか。

世の中に政党と呼ぶものがある。今回当選の幸いを得て帝国議会の議員となる人々は、往々この党籍にある。このような人々はみな政治上の定見があって党籍に入るのであろう。そうしてその定見が必ず党議と合致するものであるにちがいない。帝国議会の一員となった人は、どうして羊頭を見て狗肉を買う者があるだろうか。そうは言っても水の微冷なものを見て湯と誤り、湯の微熱なものを見て水と誤ることが、ないとは言えないだろう。まして世間に頑迷固陋な者がいて、衆民の多数の幸福を主張することを指して「叛逆不臣の説」とする。世間に狡猾奸佞[心がねじけて人にへつらう]な者がいて、国家権威の強固を唱道することを曲解して「専権圧制の論」とする。大識見を備えた者でなければ、それが惑わす所とならないと言えるだろうか。私は敢えて議員諸氏に向かってこの文章を書くのではなく、世の中の良民で選挙権を持ち、読書研究の暇のない者のため、いささか参考の資料を提供しようと思うだけである。その選出議員が実地の問題にあって平生の持説に背くことがないか、選挙人である者は、沿革変遷の上より今日世の中にある政論の種類を考え、選出議員の言動と比較せよ。

私は昨年の初め、旧『東京電報』紙上で「日本近世の憲法」を書いて、いささか維新以来の政府の立法的変遷を略述した。今や議会がまさに開け、民間の地位・教養のある人々が実地に運動しようとするに際し、この文章を書いて民間の政論の変遷を略述する。また時機に応じて前説の不足を補いたいと思う考えである。

天下にはもとより同名で異質なものがある。その原因を異にして結果を同じくするものもまた少ないとは言えない。昔、討幕攘夷の論が盛んに起こると、全国の志士が群がり立ってこれに応じた。これに反対して公武合体を唱え開港貿易を説く者も、少数ではあるがなお諸方に割拠して、一つの論派であることを得ていた。当時この二つの論派は実に日本の政界を支配したもので、万世の下に歴史にその跡を留める。しかしながら今日より仔細にその事実を観察するときは、前者の論派に入る者がどうして必ずしも勤王愛国の士のみであろうか。あるいは再び元亀天正の機会[戦国時代の争乱]を作って、大は覇業を企て小は諸侯に封じることを思う者がいないわけではない。後者の論派を代表する者と言ってもまたそうである。世界の大勢に通じ、日本の前途を考え、世論の激流に逆らう者は傑人であることを疑うことはできないが、公武合体を唱える者は、あるいは改革に反対する守旧の思想から出た者もあろう。開港貿易を説く者は、あるいは戦争をいみ嫌う偸安の思想から出た者もあろう。私はこの点で古今の政界の常態を知っている。その心情を察することなく、いたずらにその言論を取って政界の論派を分けるのは、すこぶる回り道をするようである。そうは言っても当時に若干の同意者を得て、世道人心に感化を及ぼした説は、その原因が何であるかを問わず、私はこれを一つの論派として数えざるを得ない。まさしく人をもって言葉を廃しないという志である。

政治思想を言論に表明し、それによって人心を感化するのは政論派(スクール)の仕事である。政治思想を行為に表して世道を経綸するのは政党派(パーティー)の仕事である。日本には今日まで政論派はあるが、いまだ真の政党派はない。名づけて政党と呼ぶのはみな仮称である。私はこの標準によって本篇を書いた。ゆえに当時において政論家をもって自認しない人でも、その説が多少政論に影響を及ぼした者は、敢えて収めて一つの政論派の代表者とする。家塾を開いて授業をする者は、あるいは必ずしも政論を教えるわけではないが、その門人で政論に従事する者があれば、これを採って一つの政論派とする。著書を出版して世の中に公売する者は、あるいは必ずしも政論を広めるためではないが、この著書によって政治思想に感化を及ぼした者があれば、これを採って一つの政論派とする。講演会を開き、新聞紙を発行する者は、必ずしも政論をもっぱらとするわけではないが、世の中の政論に影響を及ぼした跡がある者は、これを採って一つの政論派とする。そうしてあの自ら政党と呼び政社と号するような者は、もとより一つの政論派としなくてはならない。思うにその目的は政論を広めて人心を感化するよりも、むしろ一個の勢力を構築して諸種の欲望を達することにあるだろうが、私はその裏面を見ることを敢えてせず、ただ平生その機関[組織の意思を代表するもの]である新聞や雑誌に言う政治的な議論を採って、これを一つの論派と見なしてしまおうと思うだけである。

西洋人の説を聞き、西洋人の書物を読み、こちらから一つの片句を、あちらから一つの断編を剽窃して、その政論を組成しようと試みる。ここで首尾の貫通を失い左右の食い違いをきたし、到底一つの論派である価値はない。往々このような者の例を見るが、これは最近の政界に免れることができない。私はほぼその事情を知っている。維新以来わずかに20数年、文化は大長歩で進行したと言っても、深奥な学問上の理論がどうして容易に人心に入ることができるだろうか。かつ当初の10年はまさに破壊の時代であり、旧理論はすでに廃して新理論はいまだ興らず、この間に人文学の社会もまた世間の潮の渦流の中に彷徨する。幕府の時代において早くすでに蘭学を修め、一転してイギリスの学に入り、フランスの学に入った者は、実に新思想を広め行きわたらせることに関与した者が多いが、それでも十分に政治の理論を説明して、我々のために灯光を立てた者は寥々としていた。確かに[明治の]中興以来の政府は、碩学大儒をすっかり捕えこれを官界に収めて、彼らの新しい政治理論を民間に広めることを忌み嫌った。これがまた一つの原因でないことはない。それならば政論派が不完全なものであることは、また怪しむに足らない。不完全な論派でも人心を感化するものは、私はこれを一つの論派として数えざるを得ない。時としては主権在民論者も勤王説を加味し、時としてはキリスト崇拝論者も国権説を主張する。そうして世間の人はこれを怪しまずに、往々その勢力を甘受する。これは我が国で一つの論派であることに十分なものである。

1. 第1期の政論

1.1 国権論および国富論

大革新・大破壊の前後には国中の地位・教養のある人々の論は、ただ積極派と消極派の二派に分裂するに過ぎない。攘夷論と開港論の二つは外政上の当時の論派である。王政復古と公武合体の二つは内政上の当時の論派である。封建時代の当時において、国内の諸方を関所が険しく隔てて、交通の便はもとより今日と同日に語ることができない。したがって天下の人心は各々その地方に固着して、国内はいまだ統一するに至らなかった。そうであるのに地位・教養のある人々の論の帰する所が、ただ両派に過ぎなかったのはどうしてだろうか。思想が単純な時代と言っても、一つは安危が関わる所では小異を顧みる暇がないという理由ではないだろうか。そうこうするうちに攘夷論は理論上のみならず実行上でもまた大いに排斥されて、世の中はついに開港貿易説の支配する所となった。このように積極論派は外政上は失敗したけれども、内政上は大勝利を博し、王政再興論はついに全国の世論となるようになった。別言すれば外政上に大勝利を得た消極論派も内政はまた大敗を取ったと言えるだろう。維新の際に至り、我が国の政論は政体とともに一変して、ほとんど旧時の面目がない。あたかも維新前の二大論派が、各々その一半を譲って互いに調和した姿がある。この調和の後、しばらくして隠然とまた二つの政論が出現した。これを維新後の政論派の第1期としよう。

「外人は仇敵である、当然のこととして親交すべきではない」という思想は、当時すでに社会の表面より駆逐されていた。「皇室は虚位であるべきだ、これに実権を付してはならない」という思想もまた、すでに世論の排除する所となった。こういうわけで開港論派と王権論派とは互いに手を握って談笑する。これは旧時と全く面目を異にする大変革であった。これによってその後の有識者の思想は、開港貿易により広く万国と交際し、王政復興によりことごとく国内を統一するということに帰着した。政治上の思想が大体一致したと言っても、将来の希望になるとまた二派に分裂するのは自然の情勢と言うべきだろう。当時、日本人民は新たに鎖国時代より出て眼前に世界万国というものを見て、その甚だ富強であることに驚き、ほとんどその措く所を失った。識者間の考量もまたもっぱら国交上にあって、いかにして彼らと富強を等しくすべきかという問題は、士君子[社会的地位や学問がある人]をして解釈に苦しませたことは疑いがない。やや欧米の事情に通じる人々は各々その知る所を取り、あるいは最近の露土戦争[明治10、11年のロシアとオスマントルコの戦争]の例を引いて、欧米が公法上その国権を重んじる理由を説き、あるいは鉄道・電信などのことを挙げて、欧米が経済上その国富を増す理由を説き、それらを事務の担当者および有志者に報告した。

こういうわけで一方には国権論派とも言うべきものが起こり、中央集権の必要を説き、陸海兵制の改正を説き、行政諸部の整理を説き、主として法制上の進歩を唱道した。他の一方には国富論派とも言うべきものがあって、正反対までではないが、士族の世襲の家禄を排斥し、工農の権利を主張し、君臣の関係を非難・攻撃して四民平等を唱え、主として経済上の進歩を急務としたようである。当時この二つの論派を代表したのは、果たして誰であったのか。私は今日から回想すると福沢諭吉氏が一方の巨頭で国富論派を代表したことは疑うことができない。同氏はもともと政治論者ではなく、主に社交上に向かって改革を主張したが、社交的改革の必要より自然に政治上に論及することから免れることはできない。有名な著書『西洋事情』は間接に新しい政論を惹起したことは明らかである。私はこの学者の政論を吟味するに際し、まずその社交上の論旨をここに想起し、氏が当時の我が国における新しい論派の中で最も急激な論者であったことを示そう。

反動的な論派は、たいていその正鵠を得ることは難しい。福沢氏の説は実に旧時の思想に反動して起ったものの多くに似ている。ゆえに公私の交際を論じれば、私利は公益の本であると言って、利己主義を唱道する。上下官民の交際については、双方の約束に過ぎないとして主君のために死を致すようなことを排斥し、自由主義を唱道する。ことに男尊女卑の弊害を論じて、故森有礼氏とともに男女同権論を唱えたのは、当時の社会をすこぶる驚愕させたのである。これらの点について福沢氏一派の論者は、実に最も急激な革新論者であったが、政治上は国権論派に比べれば、かえって保守主義に傾いたのもまた奇妙なことではないか。この論派の政治主義は、イギリスの進歩党とアメリカの共和党と調合したもののようである。彼らは社交上で階級儀式の類いを排斥するが、旧時の遺物である封建制には甚だしい反対をしなかった。むしろ中央集権の説に隠然と反対して、早くも地方自治の利を信認した。世間の人に向かって利己主義を教えたが、なお当時の諸藩主に国家の公益を忠告した。世間の人に向かって自由主義を教えたものの、なお貴族の特権を是認した。この論派はもっぱら国富の増加を主眼としたがゆえに、かりそめにも経済上に妨害はないと信じるときは、敢えて権利と義務、道理の消長を問わなかった。この点では浅薄な実利的な論派で、少しも抽象的原則または高尚な理想を持つものではない。要するにこの論派は社交上の急進家で、政治上は保守家にすぎないと言うべきである。

「空理を後にして実用を先にする」というのが国富論派の神髄である。この論派はイギリス・アメリカの学風より生まれたが、敢えて学者の理論を標準として政治のことを説くものではない。彼らは実に日本の現状に応じて説を立て、政治や立法の上で道理に合うか否かを問わず、事情の許す限りはこれを利用して実益を生じさせることをその標準としたようである。ゆえに自由主義を取るとはいえ、必ずしも政府の干渉を攻撃せず、必ずしも藩閥の専制を排斥せず、道理よりはむしろ利益を重んじることが、この論派の特色であった。かの「実力は道理を造る」というビスマルク主義は、むしろこの論派の是認する所に関係する。短くこれを批評すれば、「政論社会の通人」とも言うべき論派である。当時、世の中の才子達人を自認する者は、みな競ってこの宗派の信徒となったようだ。

国権論派とも呼ぶべき他の一派は、ヨーロッパ大陸の学風を継承して発生した。この論派は敢えて国富の必要を知らないわけではないが、その淵源は主に近世の法理学[法哲学]にあるがゆえに、おのずから権利と義務の理を重んじる傾向がある。私は加藤弘之氏、箕作麟祥氏、津田真道氏をもって、国権論法の巨頭とすることに躊躇しない。この論派はその細目に一致を欠くことは疑いがないが、近世の政治思想、すなわち国家というものの理想を抱いて「主権単一の原則」を信奉し、それによって封建制の弊を認めた点には異同はないだろう。彼らはもとより自由平等の思想には乏しくはないが、国民として外国と交際するには、まず国権の組織を整理する必要があることを説き、つぎに人民と政府との権利と義務を考えて司法行政の改良を促した。加藤氏の『国体新論』、箕作氏の『万国政体論』のような、津田氏の『拷問論』のようなものが、当時の日本人に司法行政上の新しい思想を起こさせたことは少なくなかった。『国法汎論』[ブルンチュリ『一般国法学』の加藤による抄訳]『仏蘭西法律書』[箕作によるフランス法の訳]の類いは、[福沢諭吉の]『西洋事情』のように俗間に行われなかったが、識者の間では一時大いに繙読された。

この派の論者の説はすこぶる高尚に傾いて、かつ当時いずれも政府の顧問となって、著作や講演に従事することが少なかった。それゆえにその論派が強勢な割には民間の人心を感化したことはかえって少なかったが、政府の当局者を賛成させ、政治上および立法上に影響を及ぼしたことは国富論派の比ではない。この論派は社交上で説を立てたことは甚だ少ないが、加藤氏は男女同権論に向かっては明らかに反対を表明した。政治上のこの論派の大意を見ると、もとより改革論派であることに相違はないが、また敢えて急激な改革説ではない。この論派は一方の論派のように反動的な態度を取らず、もっぱらその信じる所を主張するものであった。ゆえにその論旨は常に温和着実の点にとどまるもののようだ。今、加藤氏が福沢氏に答えた論文について、その一部を以下に示そう。

先生の論(『学問のすすめ』第4編)はリベラルである。リベラルは決して不可ではない。ヨーロッパ各国において最近の世道の向上を助け補ったことが、リベラルの最大の功績である。されどもリベラルの論が甚だし過ぎる時は、国権はついに衰弱せざるを得ないようになり、国権がついに衰弱すれば、国家はまた決して立つことができない。フランツという人の国家理論に「リベラル党[自由党]とコミュニスト党[共産党]との論は全く表裏するけれども、ともに誤っている。その理由は、リベラル党はつとめて国権を減縮し、つとめて民権を拡張しようと思うがゆえに、教育・電信・郵便・その他全て公衆に関わる事をことごとく人民に委託して、決して政府をこれらの事に関与させないのを良善とする。ところがコミュニスト党はつとめて国権を拡張し、つとめて民権を減縮して、農工商の諸業をもことごとく国家が、自ら司掌することを良好とする。おそらく二つの党は、各々国権と民権とが互いに分かれる理由を知らないからである云々」と言っている。内養(政府の仕事)を軽いとして外刺(民間の仕事)を重いとすることが甚だしくなるときは、ついにこのリベラル党の論に帰する恐れがないとすることができない。

国権論派が穏和な進歩主義であることは、以上の一説でざっと見るのに十分である。しかしながらこの論派は、現在の弊害に無感覚ではない。国富論派が、日本人民の旧思想が虚礼虚儀だけに拘泥し、卑屈に服従・偏倚して、個人的な生存の気性がないことを憂えて、もっぱらこの旧弊を取り除こうと思ったように、国権論派は政権が分裂して人心が散乱する弊を見、法制が粗濫で官吏が放恣であることの害を察し、西洋流の政治理論によりこれを匡済[悪や乱れをただして救うこと]することを目的としたようである。およそ政論派が起こるのは偶然に起こるものではなく、必ず時弊に応じて起こるのが常である。当時はなお封建の余勢をうけて三百年の太平の後に当たり、人心は散乱して公共の思想はなく、人民の性格は卑屈で自立の気性はなかった。全国はただ依頼心と畏縮心とをもって充満されていた。国富派は、主にこの依頼心を排斥しようと思い、ためらうことなく利己主義を奨励し、国権派は、主にこの畏縮心を打破しようと思い、敢えて愛国心の必要を説いた。愛国心と公共心を説いたのは、当時人心がいまだ一致しないことを匡済するために行ったのではないか。かつこの論派は主として政治と法制の改良を唱えて、いまだ立憲政を主張するには至らないが、秘密政治・放恣政治の害を論じたのは明白であった。今この二つの政論派を全般的に批評するときは、政治および立法上は国権派は急進家で、国富派はむしろ漸進家であるようである。両派はともに進歩主義であるけれども、いまだ立憲政体の主張者になるには至らなかった。

1.2 民選議院論

戊辰の大改革[明治維新]は、ある点では新思想と旧思想の調和によって起こった。ある点では主戦論と主和論との譲歩によって成立した。そうであるから維新以後の功臣政府[明治維新の功労者による政府]にこの二つの成員が存在することは、自然の結果であると言えるだろう。学者間で政論が二派に分かれる以上は、その反映として政治家間にもまた隠然と両派の党を生じるようになる。なぜならば当時の政治家は、特に知識の供給を学者連中に仰いでいたからである。明治7年になって一派の急進論者が、突然、政治家の社会から出てきた。これより先、時の朝議はすでに国権派と内政派との二大分裂をはらみ、しばしば政治家間に衝突を起こしたという。明治4年に廃藩置県の業がなった後、内政派の巨頭である岩倉具視公は欧米回覧を企てて、木戸孝允・大久保利通・伊藤博文の諸官を率いて本国を去った。こういうわけで朝廷には西郷隆盛大将を初め、副島種臣・江藤新平・後藤象二郎・板垣退助の諸参議が残って、ほとんど国権派の世となった。勝海舟・大木喬任・大隈重信の諸政治家はこの間もっぱらその主任の政務に多忙で、朝廷の大議の多くは、これらの人々が決定したのではないだろうか。ついに征韓論は諸公の間に勢力を占め、明治6年の中頃になって、ますますその歩を進めたもののようである。同9月になって岩倉大使の一行が欧米より帰国し、みなこの議論を聞いて固くそれが不可であることを論じ、ついにいわゆる「内閣分離」を見るに至った。この分離は翌年に及んで、あの有名な民選議院論に変化して、立憲政体を催促する嚆矢となった。

一種特別な事情により突出したこの急進論派は、二つの政論派といかなる関係があるだろうか。私は、前に述べて置いたように、今その裏面を詮索することを敢えてせず、表面上よりこれを見れば当時の学者間に現れた考えでは国権論派と照応するようである。当時において法制上の改革を主張したのは、実にこの論派である。政体上の新説を立てた者はこの論派である。特に政府部内にあって時の政治家に新思想を注入した者は、みなこの論派である。それゆえ民選議院論は国権論派より産出したと言ってどうしていけないのだろうか。そもそも真理を説いて人に示すことは学者の仕事である。その説を聞いて、これを行うのは政治家である。学者は必ずしもその説の実行を促さず、ただ政治家は機に応じて、その行否を決するのみである。私は当時の民選議院論を学者の論派とするわけではないが、権力を失った政治家がその持説として唱道し大いに世道人心を動かすに至ると、一つの論派と見なすことに妨げはないだろう。この急進論派は後年の民権説の端を開いたことは疑うことができない。そうして当時にあって第一にその師友であった国権論派の反対を受け、ただ一時の空論と見なされて終わった。これはどうして気運がいまだ熟していないためではないのか。しかしながらその後一年を経ずに地位・教養のある人々の論はこの急進論を信奉し、いわゆる民権論が政府に反対して勃興するようになった。

民選議院論派は第1期の政論派の殿として興り、第2期の政論派である過激論派の先駆をなした。私はこの両期の継ぎ目における、政論史上で記憶すべき一つの出来事を略述しなくてはならない。当時新たに帰朝した岩倉大使の一行は、一つの政策を抱いて来たのは疑いがないようだ。思うに国権論派は民権論を主張するには至らないが、すこぶる自由主義を是認して、専制政治に向かって遠慮なく非難を加えたようである。国富論派と言ってもこの点ではほとんど同一の論旨であった。加藤弘之氏が「軽国政府」という題で述べた短文にも「人民が敢えて国事を聴くことができないようにして、ほしいままに人民を制圧しようと思う政府は、私はこれを目して国家を軽んじる政府と言う云々」と明言した。神田孝平氏の財政論にも「人民は給料と費用を出して政府を雇い、政をなさしめるものである」などの語があって、すこぶる自由的な論旨を猶予なく発揮した。そうして政府は少しもこれらの論述に嫌忌をはさまず、当時は実に言論自由の世であった。

国権派の政治家、すなわち後の民選議院建白者は政策において粗雑な嫌いがないわけではないが、その気質は倜儻[度量が大きいこと]で正大なことを旨とし、学者の講演や志士の横議[勝手な議論]には少しも危惧を抱かず、むしろ喜んで聴くという風があった。特に旧幕府の役人の圧制に懲り、また欧米各国が言論の自由を尊ぶことを聞き、深くこの点について自戒したようである。征韓の議論は偶然にこの政治家らをその地位から去らせて、朝廷に残った他の一派はここに至って初めて民間に強大な反対党をもつことになったが、この分離がむしろ岩倉右府[右大臣]一派の希望に合致したことは、それ以後の政策から十分に推察して知られる。彼らは欧米の回覧で各国の政府がみな同じ主義の政治家で組織されることを実見し、および政府の威力を保つために幾分かは言論の自由を抑制することを発見したことは疑いがない。この分離以後は政府に奉仕する学者は、また旧時のように政論を公にすることはなく、これら学者の機関誌である『明六雑誌』の類いもしばらくして廃刊し、言論の自由はこれより次第に退縮の時期を迎えた。

2. 第2期の政論

2.1 民権論派

道理を講究して人心を教化する学者は、すでに政論壇上を退いた。政論のことがついに慷慨志士の社会に移ったのは、これを第2期の政論派の特色であると言うべきである。当時、世の中に「有志の徒」なるものがあって、実に維新前の「慷慨志士」(すなわち当時の枢要な地位の者)の気風を継承する。この仲間には、あるいは洋学の初歩に通じた者があり、あるいは単に和漢の教育を受けた者があり、もとより独自の流派をなす学者である者はいないが、またことごとく無謀の人のみではなかった。彼らは「慷慨憂国の士」をもって自任し、国事について相当の意見を抱いていたことはもちろん、往々その意見を政府に建白して志士としての責めを尽くそうと試みることがたびたびあったが、言論出版で意見を公にすることができたのは、実に当時の印刷事業の進歩の賜物である。彼らはしばしば「国是確定、紀綱緊張」の説を主張し、または「朝鮮征討、国権拡充」を唱道した。しかしながら権利と義務上の新説で政府に反対するのは、実に当時民選議院論建白が提出されたことに始まる。

私はこの期の政論派を総称して民権論派と言う。なぜならばその論旨の異同のいかんにかかわらず、みな民権自由の説で時の政府を攻撃する者だからである。そうではあるが、この論派において当時すでに二種の成員をはらみ、いまだ互いに軋轢を起こすには至らなかったが、隠然とその傾向を異にしたことは争うことができないようだ。民権論派はもと民選議院論に促されて起ったという姿があったが、これはただその民権説に促されただけで、いわゆる寡人政府の専横ということに同意しただけである。民選議院設立を急務とする点になると、この論派は敢えて熱心にこれを唱道するわけではないようだ。当時の論旨を推察すると、この論派は民権の拡張を主張するよりは、むしろ現政府を攻撃するということにある。この過激な論派を代表した人々は、今日これを詳しく漏れのないように調べることは甚だ難しい。ただ私の記憶する所を挙げれば、一方には小松原英太郎、関新吾、加藤九郎などの諸氏があり。他方には末広重恭、杉田定一、栗原亮一らの諸氏があって、政論のために筆禍をまねいたことは一、二回に止まらない。これより先、政府は民間の政論が次第にやかましくなることを見て、明治8年の半ばごろ厳重な法律[讒謗律・新聞紙条例]を制定して、志士の横議を抑制した。しかしながらこの法律はかえって政論派をますます激高させ、天下の人に一層政府の圧制を感知させたという様子がないわけではない。これよりその後、民権論は青年志士が唱えて栄とする所となった。

当時、日刊新聞紙の事業がようやく進歩し、いわゆる新聞記者は激論的な雑誌記者とともに政論を唱道した。『横浜毎日新聞』『東京日日新聞』『郵便報知新聞』『朝野新聞』『読売新聞』の類いは最も著しいものであった。しかしながら新聞紙はいまだ政論の機関紙となるに至らず、主に事実の報道に止まり、したがってその政論もまたやや穏和で婉曲であった。民権論派の主義の大体を考えると、今日の民権説とは少しその趣を異にして、その立言は全て攻撃的と言うよりはむしろ弾劾的に近く、道理を講述するというよりは、むしろ事実を指摘することにあったが、天下の人心を動かしたことで、私はしばらくこれを一つの論派として数えよう。彼らが言論で考えていることは、「政府は人民を保護するためにある。もし保護せずにかえってこれを虐遇するならば、これを圧制政府という。圧制政府は、いつでもどこでも人民が転覆する所とならなければならない。欧米各国で共和政治が起ったのは、みな圧制政府を嫌うがためである。すなわち圧制政府が倒れるのは、自然の運命と言える」ということである。そうして彼らはまた大声を出して「民権は血をもってこれを買うべし」と言った。

このようなわけで、彼らは政治の理論を説くのでなく、政変の事実を説く者であった。事実の上よりその説を立てて、時の政治を排斥したのに過ぎない。すなわち彼らはほとんど理論上の根拠を持っていないようである。1500年代のイギリスで民権説が勃興すると、時の学者らは主に宗教上よりその論拠を取ってきて、暴虐の君主は神の意に背く、ゆえに神に代わってこれを転覆しなければならないと言った。学問上の理論がいまだ進歩しない当時においても、いくらかその根拠を確かめたもののようだ。当時の我が国の民権論派は、ほとんど共和政治を主張するまでになったが、ただ事実の上に起点を置き、いまだ一定の原則を明らかにしたことはなかった。日本の近世史上にはその跡をとどめる価値はあっても、政治の理論としては甚だ微弱なものと言わなければならない。しかるにこれに続いてやや十分に整った民権論派の萌芽が生じた。この論派は最新の洋学者が代表する所で、慶応義塾などで英米の政治書を読んだ者は多くこの論派に帰属する。ここで民権論派は、隠然と3種に分かれる姿を現した。そうして当時の有名な新聞記者である福地源一郎氏は隠然と政府弁護者となって暗に民権論の反対に立ち、自ら漸進主義の政論者をもって自認していたようだ。

[征韓論を巡って]功臣が分離した時より西南戦争の年に至るまで、この間の政論を私は仮に民権論派と名づけた。この論派中にはおおよそ4種の成員があるが、その3種が時の政府に反対して民権を主張したのは、同一の轍を踏んでいたと言えるだろう。他の一種と言っても敢えて明らかに政府の弁護者と呼ばれていたのではない。ただ民権説を主張することに、やや国情を斟酌したに過ぎない。当時はこの論派中の各種の間で、いまだ著しい論争を開いたことはなかった。このゆえに私はこれを一般に「民権論派」と呼んで、その各種の異同を吟味しよう。何を民権論派の4種と言うのか。

第1種と第2種とは私が前段で過激論派と呼んだもの、すなわち民選議院建白を聞いて直ちに起ったものである。この第1種は憂鬱民権論とも言うべきもので、多くは在野の征韓論者の変形で、その議論の素は実に日本と中国の歴史の知識より生じる。ゆえにその民権を唱えたことが過激であったにもかかわらず、民権拡張の道理には甚だしい熱心を抱かず、目的はただ政府が二、三の大臣のみで政治を執り、在野の賢良と一緒に行わないことを不満として、これを痛烈に非難することに過ぎないようだ。そうであるから西南戦争の鎮定とともに彼らはその旗幟を撤して、また前日のように危言激論をなすことはなくなった。第2種はこれに反して快活民権論とも言うべきもので、浅薄ながらも西洋の学説を聞き、日本の将来の政体は現時のように君主または二、三の権臣の専制に任せるべきではなく、文明国の風にならって人民の権利を重んじ、人民の公議世論をもって政治をなさねばならないと信じたようだ。これは実に日本における自由主義の萌芽で、政論史上で記憶すべき価値がある。

第3種の民権論者は、この期の最新の政論者であり、私はこれを翻訳民権論と名づけよう。彼らはみな昨日まで窓下で読書をしていた壮年の者、もしくは新たに西洋より帰った人々である。第2種の論者よりは幾分か多くの西洋の書籍を繙き、英米学者の代議政体論・議院政治論・憲法論・立法論などは、彼らよりも一層精しく講究した。私はこの論派の代表者を挙げることができないが、二、三年の後に改進党を組織した人々は、たいていこの派に属していたようだ。彼らは戦争よりも貿易を重視すべきことを論じ、いずれの国も欧米文明の風潮に抗するべきではないことを論じ、国政は君民共治が至当であることを論じ、立法・司法・行政の三権を鼎立させるべきことを論じ、要するにもっぱらイギリスの政体を直ちに日本に模造するという説を抱いたようだ。この翻訳的論派は、あの過激的民権論よりも一層穏当なように見え、隠然と多くの賛成者を朝野の間に博した。なぜならばその全体は尊王主義と民権主義とが抱合した姿を持つからである。

当時、朝廷に在位する諸公は、どのような意見を政論上で抱いていただろうか。思うにまた民権説を蔑視し、厭忌し、危惧したのではないようだが、過激な民権論を国に禍するものと見なしたことは明白である。私は当時の『東京日日新聞』主筆である福地源一郎氏をこの代表者とし、これを第4種すなわち折衷民権論とする。同氏が書いた民権論に次のように言っている。

民権は人民のためにも全国のためにも最上無比の結構な権利ではあるが、その権利の中には幾分か叛逆の精神を含んだものであるので、もしその実践を誤れば名状することができない争乱を醸すのは、あたかも阿片・モルヒネに利用と悪用があるのと同様だ。

そうして当時民権を唱える人々の内心を分析して、そこに私党心があることを説き、またこの人々の身分を評論して無産の士族であることを説き、ついに民権論が国乱を醸すに至るであろうことを強調して言った。しかしながらこの第4種の論派は、敢えて民権の道理に反対したのではない。ただ日本の国情を顧慮して民権を漸次に拡充すべきことを論じ、地方官会議[府県の長官を招集した会議、元老院の上院に対して下院に擬せられた]の設置をもって民権拡充の一端となし、しきりに漸進がよいことを主張した。私はこの論者を当時の政府の弁護者とすることに躊躇しないのであるが、当時の政府自身が民権の反対者でなくむしろその味方であるという実情がないわけではなく、ただその急漸の差があるに過ぎなかったのである。これが代表する折衷民権論派は、それ以前より他の論派とともに民権論を唱えたことがすこぶる多く、したがって世間の人に民権の本性を知らしめたことは、決して他の論派に譲らなかった。このことが、私がここで民権論派の一種として数えてきた理由であるとする。

氷でなくてなお冷やかなものがあり、火でなくてなお熱いものがある。今火ではないことをもって熱ではない、氷ではないことをもって冷ではないと言うと、これは粗浅な見解であることを免れない。私が最初にこのことを一言したのはこのためである。「血で民権を買うべきだ」という論派と、「民権の中に幾分か叛逆の精神がある」という論派と、その間の距離はなんと大きいことか。そうではあるが「立憲政体を立てて民権を拡充する」という点では、いずれも同一である。民権の唱道では同一ではあるが、普通選挙および一院制議院を主張した論派と、イギリス風の制限選挙と二院制議院を主張した論派とは甚だ懸隔がある。私が当時の論派を一括して民権論派とし、どちらかといえばこの時代を「民権論の時代」と呼ぶのはこのためだけである。そうしてこの時代は、西南戦争によってとみに一変したのを見る。

3. 第3期の政論

3.1 国会期成同盟

兵馬の争いは言論の争いを停止する力があり、鹿児島の私学校党の一揆[西南戦争]は、単に当時の政府を驚愕させたのみならず、世の中の言論をもって政府に反対する諸人をも驚かせ、一時は文墨の業を中止して投筆の志[文章を書くのをやめ、武の道に進む志]を興させたのである。私はこの時期をもって近時政論史の一大段落とする。そうして第3期の政論を記録するのに先だち、ここで当時の以後の政論に関して一言して置くべきことがある。それは何か、他でもない。政治に関わる新しい思想が、この変乱によってほとんど全国に蔓延したことである。当時に至るまで政論を唱えた者は主として東京にいた。かつ民間で政論に従事した者は、主に旧幕臣または維新以前に江戸に居留した人々が関係する。地方土着の士人になると、なお股の肉が痩せたことを慨嘆し、父祖伝来の戦争用の刀剣や銃砲を貯蔵して時機を待っている、これが当時一般の状態ではないだろうか。試みに全国を大別してこれを観察すると、新しい政治思想を抱いて国事を吟味する者は、文明の中心である東京を本とし、これに次ぐのは第二の都府とも呼ぶべき大阪である。大阪は商業の地である。なぜ政治思想はこの地に発達したのだろうか。それは「土着の人民がそうであるのではない、土佐の人の出張所があることによってである」と言われている。

先に民選議院論を唱えた政治家の一人板垣退助氏は、時の政府に不平を抱いてその郷里土佐にあり、薩摩の西郷隆盛とともに民間の勢力を保持していたようだ。当時その同論者である江藤新平氏は佐賀の乱に倒れ、後藤象二郎氏は政界を去って実業に当たり、副島種臣氏は東京において高談雅話に閑日月を送る。こういうわけで政府の反対者である政治家は、ただ九州と四国に蟠踞して、いわゆる「西南の天には殺気が横たわる」のを見るようになった。私は第2期の政論派すなわち民権論派を区別して4種とした。その中で憂鬱的論派とも言うべき慷慨民権派は、実に薩摩にいる西郷氏を敬慕する者に関わる。そうして快活的論派とも言うべきは、土佐の板垣氏に連絡があって、その根拠を大阪の立志社の仲間に持っていた。明治10年の乱は、実に政界を一変した。あの慷慨民権の一派の民権論者は西郷の敗亡とともにほとんどその跡を絶ち、あるいは官途に入り、あるいは実業に従い、またあるいは零落して社会の下層に沈没してしまった。快活的な一派はこれに反して、ますますその勢力を広め、当時西郷の敗亡を袖手傍観した板垣氏は、独り民権派の首領としての名誉をほしいままにして、政界の将来に大望を持つに至った。これを明治10年、11年の変わり目における政論の一状況とする。

兵馬の力で政権を取ろうと思う者は、この時点をもってほとんど屏息した。これと同時に政論がほとんど全国に蔓延するようになった。関西地方は土佐の立志社と大阪の愛国社、すなわち快活的な論派に誘導され、関東地方は多くが、翻訳的な論派に動かされた。そうして折衷的な論派は関の東西を問わず、およそ老実[老練で堅実な]の思想を持つ者がみなこれを標準としたようである。明治10年以後の1、2年間の政論の全局面は、以上に述べた通りである。この間に政論は幾分か高尚な点に向かって進み、自由民権の説は、あの王権および政府権威の理とともに世間の人がようやく講究する所となった。これは実に第3期の政論の萌芽と言えるだろう。かつ当時の一つの政変は政論をますます改革的方針に向かわせたものがある。明治11年の中ごろ、時の政府に強大の権力を占め内閣の機軸である一政治家が賊の兇手にかかって、生命を落とした[大久保利通の暗殺]。岩倉右府の力量をもってすると言っても、抑制することができなかった二、三の藩閥の関係は、このために幾分か調和を失って、政府部内の権力は再び一致を欠いて、ついに種々の政弊を世間の人に認めさせるようになった。

西南の役に当たり兵馬倥偬の際に、矯激な建白書を捧げ、平和の手段で暗に薩摩の反乱軍に応じた土佐の民権論者は、大久保参議の薨去を見て再びその気焔を吐き、あちこちの有志者を促して国会開設の請願をするようにさせた。ついに国会期成同盟会というものが成立した。この同盟会はすなわち第2期の政論から第3期に移行する連鎖において、ちょうど第1期の後の民選議院建白とほぼ同一の効力があった。次に第3期の政論に前駆をなしたようなものは大隈重信参議の退職である。この政治家は先に征韓論に不同意であった人であり、多分民選議院建白にも不同意であった人である。大久保参議の時代には現政府の順良な同意者であった。そうして当時に至りにわかに政府に反対して、民間の国会論者に同意を表したのである。この政治家は国権論派でなくて国富論派であった。政治上に向かっては板垣氏やその他の人々に比べて、むしろ保守主義の人であることは疑いがない。そうして明治14年の当時に速やかに国会を開設すべきことを発論し、他の内閣員と意見が合わずに職を退いた。この一つの政変[明治14年の政変]は第3期の政論にすこぶる大きな誘起力を与えて、期成同盟会に入らなかったあの翻訳的論派は、一変して一つの強大な政論派をなすに至った。そうして隠然と保守主義を取った折衷的な論派は全く政府の弁護者となって、他の二つの政論派に反対をした。これによって第3期の政論の端緒が開かれた。

3.2 新自由主義

国会期成同盟会は往時の民選議院建白を大本として起こったもののようである。しかしながら、その6、7年間に政論の状態は一変して、民権論派が4種に分かれて並立したことが、実に第2期の政論派であった。この4種のうち第1種の慷慨派は明治10年の役[西南戦争]とともにほとんどその形を失ったが、残余の成員は他の3種に合流して当時再び国会請願の仲間に入った。期成同盟会は種々の成員をもって成立したものなので、あたかも昨年(明治22年)春の大同団結運動[後藤象二郎の主唱によって行われた自由民権諸派の反政府統一運動]に類するものがある。すなわち各種の心中で同一の事業に向かうがゆえに、同盟会は一つの論派としてここに加える価値はない。私はただ第2期の連鎖としてこれを挙げるだけである。第3期の政論派は、当時まさにその萌芽を吐いた。そうしてここに新自由主義というべき一派が、にわかにその間に発生し、従来の快活的な民権派に新しい武器を供給したようだ。私は仮にこれを名づけて新自由論派と言おう。今のベルリン駐箚公使の西園寺公望侯は新たにフランスより帰って、二、三の同志を糾合し、たとえしばらくなりとも『東洋自由新聞』を発行したこと、および今の兆民居士、中江篤介氏が塾を開いて学徒を集め、故田中耕造氏らとともにフランスの自由主義を講述し、雑誌『政理叢談』を刊行したことは、実に自由論派の嚆矢と言えるのではないか。

新自由論派は第2期の政論派よりもその民権を説くことでは、一層深遠であった。なぜならば彼らは、事実の上に論拠を置くことをなさず、西洋18世紀末の法理論を祖述し、哲学理想を多く含蓄したからである。中江氏らが主に崇奉したのはルソーの『民約論』[社会契約論]であるようで、『政理叢談』はほとんどルソー主義と革命主義とをもって、その骨髄としたようだ。その説が考えていることの大要は、次の通りである。

自由平等は人間社会の大原則である。世の中に階級がある理はなく、人爵がある理はなく、礼法慣習を守るべき理はなく、世襲の権利がある理はなく、したがって世襲君主がある理はない。俗事は質朴簡易を尊び、政治は民主共和を重んじる。

要するに新自由論派は、かのルソーとともに古代のローマ共和政を慕うことが、ちょうど中国の儒者が唐虞三代[尭・舜に夏・殷・周の三代を加えた呼称]の道を慕うようであった。その説は深遠でかつ快活であるようで、一時は壮年血気の士に『政理叢談』を尊信させるようになった。この論派の特色は理論を主とし実施を次にして、いわゆる論派としての本領を備えていることである。それが一時世の中に尊信されたのは実にこの点にある。そうしてそれが広く世に採用されなかったのもまたこの点にある。ついにこの論派は快活民権論派に合流して、これに理論の供給をなすようになった。

3.3 自由・改進・帝政の三派

そうしている間に快活民権派の泰斗、今の板垣退助伯は自由党を組織し、次に翻訳民権派は今の大隈重信伯を頂いて改進党を組織した。そうして二派はともに時の政府に向かってその論鋒をそろえた。ここで折衷民権派であった福地源一郎氏は明らかに政府の弁護者となり、他の守旧論派と連合して帝政党を作り、自由・改進の二派とは正反対の位置に立って論戦を開くようになった。この三派は実に我が国の政党の嚆矢であるけれども、私はやはり論派としてこれを吟味しよう。第3期の政論派は当時の政界の現状に対して明らかに保守と進歩との二極を代表していた。その進歩派と呼ぶべきは自由論派で、保守派と見なすべきは帝政論派である。そうしてこの両極の間に立ったのは改進論派と名づけるべき温和的な進歩党であった。私はこの三派の各個の論旨を吟味する前に、まずこの諸論派がどのような関係で立っていたかを一言しよう。立憲政体の設立の期を定めた大詔[国会開設の詔]の下った年、すなわち明治14年より条約改正論が騒がしかった明治20年に至るまで、この6年間は実に政論史上の第3期に属する。この期の政論が前期に比べて大いに進歩したことは言うまでもないが、もしその裏面より考察すると、またすこぶる厭うべきものがあるだろう。私はもっぱら表面よりこれを見よう。

自由・改進・帝政、この三つの論派は互いにいかなる点で分かれるのか。私はまた前期の沿革に連係して、これを論じ定めるだけである。なぜならば何事も断然と滅びるものはなく、また突然生じるものはないからである。自由論派と帝政論派とはその淵源を第1期の国権論派に持ち、そうして独り改進論は、あの国富論派より来たことは疑いがない。もし第2期に向かってその系統を求めれば、自由論派は急激民権派より生じ、帝政論派は折衷民権派より来た。そうして改進論派は翻訳民権派の変形であるに過ぎない。このため既往の沿革については自由・帝政の二派は兄弟であって、改進の一派とは路人[通りがかりの人]の関係である。現在の政治については改進・自由の二派はほとんど朋友であり、帝政の一派とは仇敵の関係を持つ。そうは言っても沿革の関係は争うことのできないものがある。自由派と帝政派とは国権論において甚だ近接している。自由派の代表者である板垣氏の著書『無上政法論』[実際の執筆者は植木枝盛]は次のように言っている。

民権は国権と関係を持つもので、民権は国権があってしかる後に安定し、国権が堅固でなければ、民権もまた安定することができないのである 云々

そうして帝政派の宣言では、「内は万世不易の国体を保守し、公衆の幸福権利を堅固にさせ、外は国権を拡張して各国に対して光栄を保つことをこいねがう云々」と言っている。そうであるからその二派は国権と民権とをあわせて重視し、二者を分けてその先後を立てることがないことは、ほとんど同一であると見られる。しかるに改進派はこれに反して、その宣言では一語も国権に言及することはなく、その綱領では、

内治の改良を主とし国権の拡張に及ぼすこと。外国に対しては勉めて政略上の交渉を薄くし、通商の関係を厚くすること

と明言した。自由・帝政の二派は国権と民権をあわせて重視し、特に自由派はむしろ国権を先にして、無上政法を立てるためには政略上の交渉を深くするという傾向がある。そうして改進派は全くこれに反対の意見を持っていた。三派の大きな主義の異同は、実にこの通りである。ただ帝政派は当時政府の弁護者となりかつ旧勤王論者と合流したため、主義上というよりはむしろ情実上で他の二派に敵視されたようだ。そうして現政府に反対する自由・改進の二派が、時として互いに反目し激烈に競争することがあったのは、思うに他に理由があるかもしれないが、一つは国権論の上で甚だしい異同を持つためではないか。

3.4 自由論派

気質慣習は一朝一夕に成立するものではないのである。日本の古代の有り様はこれを知ることが詳らかではない。中国の儒教・道教が入ってきて以来、我が国民はその感化を受けたことが多いだろう。中国仏教が渡った後も、また大いに風習を変更されたことを知るべきである。そうは言ってもこれはみな東洋の文物にすぎないのである。東洋人種のやや似かよった国々では、その風俗習慣の根底もまた互いに似たものがある。儒教・道教や仏教が容易に移流したのは何も怪しむことはない。おおよそ東洋諸国の風習は、主として服従忍辱を重んじることにあり、その社会の構成は上下各層が互いにその上を敬しその下を制するいわゆる「上制下服」に基づく。ゆえに、父が父としての務めを果たさなくても、子は子として親に仕えなければならない。夫が夫としての務めを果たさなくても、妻は妻として夫に仕えなければならない。兄が兄としての務めを果たさなくても、弟は弟として兄に仕えなければならない。これらを家庭倫理の大本とする。この原則は社交の上にも移って、長幼の間も主僕の交際も、みな上制下服の規則で律せられ、ついに政治の上にも移って君臣の関係も官民の交渉もまた上制下服をもって通則とする。こういうわけで社会の団結はただ圧制と服従をもって、その成立を保つというようになる。西洋にあってはそうではない。およそ父子・夫婦・兄弟の交際は、早くから平等の気風があり、社会の構成は上制下服に基づかずに「左抗右抵」に基づいている。この気風は社交に移って長幼の序はなく、主僕の順はない。政治上では君臣の関係も官民の交渉も、東洋のようではない。

西洋の奴隷制と言ったものは、もともと人倫の思想より起こったのではなく、むしろ人間社会における強弱優劣の関係より来たものである。西洋に奴隷制があったのは、ちょうど東洋に乞食の制度があったようなことだ。その人倫の道においては上下尊卑を主とせずに、常に左右平等を主とする。しかし社交には貧富知愚の差を免れず、政治には君臣上下の別がおのずから必要にならざるを得ない。このため貴族の制を生じ、僧族の制を生じ、族制なるものはついに無限の権力で公衆に臨む。その社交の原則である左右平等は日に増して衰退縮小して、上下尊卑の弊害はまた抑えることができない。世上のなりゆきがここに至っていわゆる自由主義というものが起こった。このようなわけで西洋に自由主義が起こったのは、その初めは一つの反動である。時弊を匡正するためにやむを得ずして起こったものである。そうして自由主義がやはり人間の進歩の大本であることを認めたのは、実にようやく近世のことである。

そもそも東洋の人民は上制下服を社交の通例として、左抗右抵を変乱の階とする。これに反して西洋人は左抗右抵を人間の普通一般のこととし、上制下服を衰退の源とする。西洋人はかつて左抵右抗が社会の平和を保つのに十分ではないことを知り、貧富強弱の差から貴賤尊卑の別が自然に起こるべきことを知って、ホッブスのような専制論者が出現した。また個々の平等という事実が存在することがなく、ついに下等な人類で牛馬と同程度な者が実際に存在することを知り、アリストテレスのような奴隷論者さえ出現した。そうは言っても人心に浸潤する気質や慣習は容易に巡らせることはできない。専制論者の説[ホッブス]はもともとは最上の権力を固くして、これによって貧弱を救い富強を抑えることにあったけれども、たまたま残虐で乱暴な君主のためには格好の口実となって、専横による弊が国が乱れ人々が離散する弊に代わって起こり、ますます社会の悪が成長するようになった。これによりその後は政論がいよいよ事実に激動して発達し、あるいは宗教の理に基づき、あるいは道義の道に基づき、またあるいは法律経済の原則に基づき、あの無限の王権および貴族特権を攻撃して、そうして自由平等の説を唱える者は指を折って数えあげるのに暇がない。その後に最も著しく個人自由を主張して極度に達し、この自由を国家主権の上に置こうと思ってその説が得られず、ついに「社会は人民各自の相互契約に由来する」と説いたのは、あのルソーの『民約論』[社会契約論]である。

『民約論』の主義は、実に個人自由主義の極度に達したものである。そうしてフランスの人民はかつてこれの実行を試み、それは成功しなかったが、この人民が行った1789年の「人権宣言」の自由・平等・博愛の趣旨と主権在民の原則とはヨーロッパ大陸を振動して、その余波として数十年の後、千余里の外、ついに東洋の我が国にまで及ぶようになった。今の板垣退助伯および星亨・大井憲太郎・中江兆民の諸氏が唱道した自由論派は、すなわちこれである。第3期に自由論派が起こったのは、実に第2期の過激民権派と互いに連携して、なお新自由主義に潤色されたものである。私はこの論派が、我が人民の政治思想に大功績があったことを知っている。ただその説が時弊への思いが強く痛快なことにより、あるいは青年子弟が早合点する所となって種々の誤謬を世間に広め行きわたらせられ、またその言葉が旧習に反して新奇なことにより、老実な[老練で堅実な]老人はこれを衝撃をもって聞いて国体に傷害のある邪説と見なすようになった。確かに俗言は耳に入りやすく、高談[声高く話すこと]は世に受け入れられにくい。利害を捨て毀誉を排して真理を明らかにしようと思う者は、どうして通常の熱心であろうか。私は当時の自由論派が世間で待遇された様子を回想して深く感じる所である。

およそ士君子[社会的地位や学問がある人]が、正理を説いて世道人心を感化しようとすると、その説が時に薄遇されることを嘆くのではなく、その理が世間に誤解されることを嘆くのである。当時、政府の方針はすでに立憲政体を建てることを決定し、明らかに聖詔[国会開設の詔]をもって、これを人民に知らしめ、人民たる者はすでにようやく民権の何物であるかを略知した時代である。この当時において自由論派は、なぜ共和主義または破壊主義と目されたのか。思うにまた世間の誤解が多いことに座する[じっとしている]のみである。この誤解には、あるいはその末流の者がいまだ先覚者の説を真に翫味せずに誤解して敷衍することがあり、あるいはその反対の人が敢えて主唱者の意図を斟酌せずに、これを誤解して反駁することがあり、またあるいは小人物である男がことさらに事実を曲げてこれが邪説であると伝えることがある。この誤解と言えば全くこの三者から出たものであると言えよう。私が先に国民主義を唱えると、人はあるいはこれを批評して「鎖国主義だ、攘夷主義だ、頑固主義だ」と罵った。これは、ちょうどこの論派の自由主義を批評して「共和主義だ、無君主義だ、破壊主義だ」と言ったようなものである。俗人の迷夢を警醒して正理を唱える者は、古今となく東西となく、みなこのような困難がある。原稿を書いて自由論派に至り、私は深くこのことを感じないわけにはいかない。

君主が君主としての務めを果たさなくても、臣下は臣下として君主に仕えなければならない。君主の権威は無限である、ゆえにその命令を承る政府の権威も下層の民に対してはほとんど無限である。下層の民のその上に対する服従もまたしたがって無限である。この際にただ君主と宰相の道徳をもって、わずかに万民の権利の安寧をなんとか保持するのである。もし暴君や暗相があって虐政を行うときは、万民のこれに対する手段はただ弑逆や放伐があるに過ぎない。以上は西洋人が我が東洋の政治を批評する大略である。東洋人はもとより上制下服の風習を完全に美しいとする者ではないが、虐政が起こるのは実にこの風習の弊害で、その常態ではないと信じたようだ。ただ世上のなりゆきが日に進み事物がようやく複雑に赴くと、明君や賢相が常に出現することをあてにすることはできず、なるべく虐政を防ぐ法を設けなくてはならないようになる。日本において立憲政体が肝要なことは実にこれより起こったが、風習気質は容易に変えることはできない。当時世間の人が立憲政体というものを見ると、なお天皇の仁慈から出た一つの良制を見るように、衆みながこれを賛称するにもかかわらず、真にそれを理解する者はいまだ多くなかった。政治思想の幼稚なことは、本当にこのようなものである。あの自由主義が世間に誤解されたことに、どうして怪しむことがあるだろうか。西洋で自由平等の説は初め教理より起こり、一転して法理のために潤色されて、ついには動かすことのできない原則となった。当時の我が国では、法理はいまだ民心に受容されず、どうしてよく自由平等の原義を理解できるだろうか。その自由主義を見て「君相を軽んじ国体を破る邪説」とするのは、もとよりその程度のことである。自由論派の薄遇は、一つは気質風習がいまだ変化しないことによるものである。

自由論派は、ためらうことなく自由を唱えて政府の干渉を排斥し、ためらうことなく平等を唱えて衆民の思想を喚起した。彼らはその説で次のように考えていた。

人は本来自由であり、人によって治められるのに甘んじないで自ら治めることに努めるべきである。自ら治める方法は代議政体に及ぶものはない。人は本来平等であり、貧富知愚によって権利に差異があってはならない。何人も国の政治に参与する天賦の権利があり、これを実行するのは代議政体に及ぶものはない。

この説は旧時の思想を打破するのに十分であるが、旧時の思想を誘掖する[導き助ける]にはいまだ十分であるということができない。なぜならばこの論派はほとんど歴史上の結果や現実を離れて、単に理想上にその根拠を持つからである。彼らは直ちに自由を主張する。しかしながら日本人は歴史上の結果として古来専制の政治に慣れて、いまだ自治ということを見聞したことがなく、かつまた事実においてその能力に自信を持つものではない。彼らは直ちに平等を主張する。しかしながら日本人は歴史上の結果として永く貴賤の階級の風習に染まって、かつ事実においても賢と不肖の差が甚だしいことを知る。歴史上の結果および現実では、すでにこの通りである。これは当時の世間の人がこの論派にすこぶる疑惑を持つ理由であるが、しかしながらこの論派が起こったのも、またこうしたことがあるために他ならない。

そうは言っても立憲政体は当時聖詔[国会開設の詔]がすでにその設立を宣言していた。人民はこれを君主の徳義に帰し、これを君主の恩恵となして怪しまなかった。あの帝政論派は実にこの君徳・君恩を称賛して世道人心を誘起しようと試みた。自由論派はこれに反してもっぱら自由の理・平等の理を唱道して、むしろ歴史上の結果および現状を攻撃してただその信じる道理を講じたのは、それで旧習を打破するのには十分であるものの、いまだ人心を誘掖するのには十分ではなかった。要するに自由論派はこの点で一つの純粋理論的な論派である。すでに純粋理論的な論派であれば、したがってその希望もまた理想界に向かっては甚だ広い。彼らは他の論派とともに代議政体を希望した。そうしてこの政体について希望する所は他諸論派よりも一層理想界に入ることが深いのは自然であると言えるだろう。自由論派において代議政体というのは、今日のヨーロッパ諸国でも多くは見ることのできない理想的な政体であった。彼らは自由平等の原則をできうる限り実行することを望んだのである。彼らは貧富知愚によって権利に差がないことを説いて普通選挙を主張した。彼らはまた貴賤老少によって意向に別があることを排して一院制の議院を主張した。彼らは自由という文字を尊重して、干渉・保護という語を避けることが他の論派よりも甚だ深い。ゆえに実際の利害がどうであるかを問わず、どんなことでも干渉政略または保護貿易の類いをもためらうことなく排斥したようだ。

それならばあの言論の自由のような、集会の自由のような、信仰の自由のような、ならびに自由教育のような、いやしくも自由という文字に縁故のある事柄は、彼らがこれを主張することは他の論派に比べて一層広がりが大きく、むしろ抽象的な自由を主張した。彼らはただ自由平等を趣意としただけではなく、主権在民の趣意もまたその抱懐する所に関連していた。その結果としては、あの改進論派とともに「国約憲法」を主張した。[訳注:明治憲法の制定前の議論で「まず議会を開設してその議を経たうえで憲法を制定すべきである」という主張がなされ、このような憲法を「国約憲法」と呼んだ]。この点は実に当時の最大の問題で、帝政論派すなわち当時のいわゆる保守論派が著しく反対した所である。そうではあるが、この論派は帝政論派が当時「共和主義である」とまで非難したようではなく、彼らが自由主義を主張することはこれほどまでに広漠であったが、敢えてにわかに君主政を廃して共和政にするという主義ではなかった。むしろその自由主義で君主政を維持しようと思っただけである。

ただ自由論派が意見を述べるやり方は、世間の人を惑わせたものがないわけではない。板垣退助氏は『尊王論』の大意として次のように言っている。

立憲政体を立てるという詔[国会開設の詔]は、我々に自由を与え、我々を自由の民とするという叡慮から出たものである。ゆえに自由を主張する者は聖詔を承る者である。これに反する者は皇家を率いて危難の深淵に臨ませる者である。

この尊王の趣意は甚だ明白である。そうではあるが当時の論者は、政府部内の人でなくて一個の人民である。そうしてその述べる所は、時の政府に忠告するのでなくて、同胞人民に説き勧めることにあった。それならばこの立論は少し奇妙だと言えるだろう。試みにその立論を換言すれば「皇家はすでに自由の政体を人民に約束した。もしこの約束を履行しなければ、やむを得ず我々人民は皇家を危うくしなければならない」というのに等しいだろう。思うにどうして論者[板垣]の考えがこのようなものになるだろうか。ただその地位を忘れてその立言を誤っただけであるが、当時に帝政論派から痛烈に非難を受けたのは全くこのような点にあったようだ。

この論派は自由放任を主張すること甚だ切実であったが、その政府の職務に関する主たる説は、改進党とは大いに異なるものがあった。改進論派は政府の職務を社会の秩序安寧を保つことにとどまらせることを主張した。それに対して自由論派が言うことは

政府を立てるのは、もともとどのような精神でこれを立てるものであるのか。要するに強者が弱者を虐待するのを防ぐために他ならない。しかるに今やかえって強者が弱者を虐待するという精神をもって、富かつ智なる者が貧かつ愚なる者を抑圧する政治をするのは、どうしてそれが大理にもとることが甚だしいものではないのか。

このことから見れば、自由論派は自由論派というよりもむしろ一つの平民論派(デモクラシー論派)と言えるだろう。政府は秩序安寧を保つことにとどまらず、なお貧富知愚の間に干渉して、その軋轢を防がなければならない。これが実に自由論派の本来の性質で、改進論派と相容れない点ではないか。自由論派と改進論派とは、ともにヨーロッパのリベラル論派から来た。そうして前者は平等を主とし、後者は自由を主とする。前者は現時の階級を排して平民主義に傾き、後者は在来の秩序を重んじて貴族主義に傾く。これをもって両論派の差異を見るのに十分であり、また自由論派の本来の性質を知るのに十分である。

3.5 改進論派

改進論派は真に西洋のリベラル論派を模擬するものである。西洋でリベラル論派と呼ぶものは、中流の生活を権利の根源とし個人自由を政治の標準とする。我が国の改進論派は実にこれに類似したものである。そもそも改進論派はリベラル論派である、そうして前述の自由論派は西洋のいわゆるデモクラティック[民主主義的]論派に近い。デモクラティック派の理想は人類の平等にある。そうして庶民大衆社会の権利を拡張して公共の自由の政治を実現することをその主眼とする。改進論派が自由論派と異なる点は、実にリベラル派[自由派]とデモクラティック派[民主派]との差異に等しいであろう。これが二つの論派の明白な区別で、あの帝政論派との関係もまた実にここにある。

(備考)「個人自由」とは、最近、我が政論社会で行われる文言である。今改進論派を吟味するに当たって、端なくもこの文言を提出するので、ここでその大要を説明しよう。個人的自由とは一個人としてその固有の能力を発達させる自由を指して呼ぶ。たとえば富豪はその財産の力によって自由に幸福と栄誉を増し、学者はその知識の力によって自由に地位を高め、愚貧な者もまた国家の干渉を頼まずに、その固有の能力に応じる発達をするようなこと、これを個人的自由すなわちリベルテ・インジヴィジュエルと名付ける。改進論派はこれを政治の標準とするので、したがって貴族の成立を是認し、また身分の低い民の存在を通常視する。中等社会(ミッテルスタンド)[ドイツ語のミッテルシュタント Mittelstand は、家族経営の中堅企業のことをさすが、ここで羯南は中産階級の意味で用いている]は、これを平均の度合いとしてその標準とする所に関わる。そうしてこの3つの階級の間に法律上の固定をしないのは、実に優勝劣敗という自然に定まった法則に任せて個人的な発達を自由にさせる訳である。個人的自由に反対して世間の人が常に唱道する国家的自由というものがある。私は国家的自由が何ものであるか知ることができない。そうではあるが西洋では個人的自由に対するものとして公共的自由、すなわち平等に一般的に享受する自由というものをあてている。我が国民が呼ぶ国家的自由は多分これを指して呼んでいるのではないか。公共的自由もしくは国家的自由とは、今の板垣伯が8、9年前に明言したように「自己の自由を曲げて公共の自由を伸ばす」という意味で、貧富知愚の差などにかかわらず人民みなが平等に自由を享有することを指す。すなわち板垣伯のいわゆる「富かつ智なる者が貧かつ愚なる者を抑圧する政治」は、個人的自由においては普通であっても、公共的自由・国家的自由には反する政治であるとする。以上は二者の区別であるが、読者はこれをあの世俗に言う個人主義および国家主義の関係と混同してはならない。この対立語は国家と個人との関係を意味するようである。すなわち干渉主義と自治主義との別称と知らなければならない。なお通俗に言えば政府と人民との関係で、個人主義とはすなわち人民自治の領分を広めようという意味で自治主義と同じである。そうして一つは個人的自由に基づいて、制限選挙および二院制議院を主張し、一つは公共的自由に基づいて普通選挙および一院制議院を主張する、これが改進論派と自由論派との差異である。この二つの論派とあの帝政論派とは、ともに立憲政体すなわち自由制度を主張して異同はなかった。そうして二つの論派は個人主義すなわち自治主義に傾いて、帝政論派は国家主義すなわち干渉主義に傾いた。その前者との差別はこれで明白であろう。

次に自由にはまた人文的自由すなわち個人の社会に対する自由と政治的自由すなわち個人の国家に対する自由との別がある。政治的自由は憲法または法律によって生じ、人文的自由は行政によって定まる。そうしてその前者との関係を言えば、人文的自由は個人主義と国家主義とによって消長し、政治的自由とは個人的自由と公共的自由すなわち俗に言う国家的自由とによって伸縮すべきものである。例を挙げてこれを言えば、法律で制限選挙を定め、参政の自由(政治的自由の一種)を制限するのは個人能力の差別を認めるもの、すなわち個人的自由の勝利で公共的自由の敗北である。行政において工業の賃金を定め職人の自由(人文的自由の一種)を保護するのは国家主義すなわち干渉主義の勝利で、個人主義すなわち自治主義の敗北である。このようなわけで個人的自由とは差別上の自由で、国家的自由とは平等上の自由、別言すれば個人的自由の極度である。また国家主義とは政府の干渉を是認する主義で、個人主義とはこれに反し人民の自治を主張する主義である。世間の人は今日なおいまだこれらの区別を明確にしないようだ。また人文的自由とは社交上の自由で、政治的自由とは憲法上の自由である。そうして自由論派はこの二者を混同しているようだ。

改進論派は貧富知愚の差別を深く考量して、制限選挙および二院制議院を主張した。この点では個人的自由の味方で、帝政論派と互いに近く自由論派とは甚だ遠い。改進論派は政府の干渉を排斥して人民の自治を主張する。すなわち個人主義の味方である。この点では自由論派と甚だ近く、帝政論派とはすこぶる遠い。改進論派は貧富強弱の懸隔を放任して優勝劣敗を通常視し、政治的自由の制限を是認するも、人文的自由に関わる干渉は痛烈にこれを排斥するようだ。この点では自由・帝政の二論とは互に遠く離れていると言うことができる。改進論派は自由論派とともに主権在民の説を是認して、帝政論派の主権在君論に反対した。そうではあるがその説は帝室および国会を一団としてこれを主権所在の点としていて、イギリスの例を引いているが幾分か取捨を加えたことは自由論派と異同がある。改進論派は帝政論派とともに秩序と進歩とを重んじて自由論派の急激的変革に反対したが、内政の改良を主な仕事とし国権の拡張を後回しにしたのは帝政論派と大いに異同がある。

改進論派は第1期の政論派である国富論派より来たことはすでに前章に述べた通りである。そうであるから国権論派の一子孫である自由論派と隔絶することは自然であると言うべきか。この二つの論派はともに欧米の文物を取って日本の改良進歩を図るという論派であるが、自由論派はその祖先である論派と同様に主として政治上の進歩を希望し、むしろ理想上の希望を国家体制に抱く。そうして改進論派は国富上の進歩を期し、社会経済の改良を先にし、その方法として政体の改良を唱え政府の干渉を排斥したようだ。この論派はイギリスのリベラル派を模擬したもので、内政と外政のいずれも平和的進歩を主眼とする。ゆえに内政については急激な改革の害を論じて秩序的進歩を主張し、外政については国権の拡張を後にして通商的交際を要務とした。おそらく破壊と戦乱とは経済世界で最も悪事とする所であるからである。

自由論派はその論拠を常に道理の上に置いて、人類だけを見て階級(クラス)を見ない。そうして改進論派はもっぱら便益をその標準として、社会に現存する自然の階級をみな正当視した。この点では改進論派は、自由論派の理想主義に反対する一つの現実論派である。自由論派は単に日本人民の自由を希望するに止まらず、この自由のためにはまず国権を拡張し、ひいては東洋全体に自由主義を及ぼし、ついに世界の各国間に政道を樹立しようと希望したことは、板垣氏の『無上政法論』に明らかである。そうして改進論派は人智が劣等であることと国力が微弱であることを自ら確信して、なるべく国際関係を避けて内政を進歩させることを主張し、国権の盛衰を後回しにした。この点でこの論派は海外に対して一種の保守論派であった。以上は改進論派が自由論派と著しく相違することの大要で、第4期の政論界になって大きな衝突を起こした理由であると思われる。そうではあるが自由論派が権利上の説によって人民の旧思想を喚起したように、改進論派は経済上の説によって人民の政治思想を養成したことの功績は大きいと言わなければならない。立憲政体のため民間に施した準備の功績は、決してそれが自由論派に譲らないことを私は断言する。かつ日本で発達した政論派の中で当時に至るまで、いまだこの論派より充実したものはない。学問上の理論と実際とに照らしてその説を立て、そうして首尾が一貫しない、前後が矛盾するという弊害が少なかったのは、実にこの論派であるとする。改進論派の吟味はこれに止めて、私はこれより帝政論派の大要を吟味しよう。

3.6 帝政論派

自由論派は抽象的自由を信じてこれを我が国に拡張し、ついに東洋の旧習を一掃しようとする大望を抱いた。この論派こそが実に世間の人の旧思想を警醒[警告を発して人の迷いをさます]し、人類の平等を喚起した奇特な論派である。私はそれが詭激急躁[極めて激しくせっかち]であるにもかかわらず、この点でこの論派の功績を認める。この論派に次いで起こったのは、あの改進論派であるが、これは自由論派に反対したのではなく、むしろ政治の現状を攻撃する点では、ほとんどその朋友であった。すなわち立憲政体建設の催促で全く同一の方面に立っていた。これに反して「立憲政体の建設期の弁護」に勉めたのは、第三に現れた立憲帝政論派である。第1期の政論時代に政治や法律上の急進主義を取った国権論派は、実に自由論派と帝政論派との祖先であるが、第2期になると自由論派の父とも呼ぶべき急激民権派に反対し、「民選議院尚早論」を唱えた者は帝政論派の父である折衷民権派であった。そうであるから帝政論派は議院尚早論の後をうけついで当時に起こり、その父祖の系統で親戚であるにもかかわらず、痛烈に自由論派に反対して、あわせてこの点に付和する論派である改進論派に反対した。これを要するに帝政論派は政治や法律の改革および自由制度の設立について他の二論派と相異なることはないが、ただ「改革および設立の時期」に全く反対したものである。

帝政論派の代表者は、実に今の帝国憲法の起草者および注釈者である伊藤博文伯をそうであるとする。福地源一郎、丸山作楽の諸氏は当時の表面上の論者であったが、その本陣は全く当時の内閣にあると言えよう。表面より虚心にこれを批評すれば、当時の内閣は自由制度の反対者ではなく、むしろその味方として自由制度の設立に進行する者であった。そうであるから帝政論派を専制論派または守旧論派とすることは、ちょうど自由論派を破壊論派または共和論派となすようなことである。そうであると言っても大きな円環の一断片を取ってこれを曲げて別に小さな円環を作るのは論派の弊である。自由論派が「主権在民」の理を唱道すれば、帝政論派もまた自ら進んで空理の競争場に入り、敢えて「主権在君」の説を唱えてこれに反対した。この時に改進論派はその中間をとって「主権在君民」の論を立て、一方で自由論派の急激を排し、他の一方では帝政論派の守旧を撃った。そうして帝政論派はこれより民間の風潮の逆流に置かれて一つの守旧論派と見なされるようになった。おそらくその自ら取った所の過ちであると言わなければならない。

帝政論派は大きな欠点を持っていた。彼らはその論旨を世間の人に知らせようとするよりは、むしろ他の論派に反対してこれを防御しようとした。言わば彼ら帝政論派が熱心なのは、進撃的なことではなく防守的なことであった。そうして防守に熱心なことは、彼らに藩閥政府に対する攻撃をも防御させたのである。彼らはすでに明治14年の聖詔[国会開設の詔]にしたがって立憲政体を是認していた。立憲政体の大義には、取りも直さず責任内閣を包含している。そうして藩閥内閣なるものの大義においては、どのように弁護の労を取っても、強者の権利または戦勝者の権利もしくは軍人政治の意味が存在しなければならない。この論派がこれを弁護したのは、実にその賛成する立憲政体の大義と矛盾した。帝政論派は改進論派とともに急激な改革を攻撃して、秩序的進歩を主張した。それが藩閥内閣を弁護したのは、おそらく秩序的進歩を主張するためであろうが、これは大きな過失であった。秩序的進歩とは貧富知愚の差を是認する自由的競争および貴賤上下の別を保持することに対する匡済的な[悪や乱れをただして救うような]改革を言うだけである。決して強者の権利、戦勝者の権利または軍人政治の類いを許容するものではない。

帝政論派は藩閥内閣を弁護して「政権は口舌で争うべきではなく、実功で争うべきだ。死力を出して幕府を倒した者が、その功績によって政権を握った。これを尊敬するのは人民の礼徳である」とまで立言した。これは政権を一種の財産のように見なす説である。功賞を官職をもってすることを是認したのである。帝政論派の欠点は実にこれより甚だしいものはないが、当時の他の二論派が主張する「議院内閣」すなわち一名では「政党内閣」と言うものは、どのような意義を持っていたのか。世間の人が一般にどのようにこれを解釈していたかが、一つの疑問である。帝政論派の主義によれば「帝室内閣」こそが至当の制度であるようだ。彼らがその説の大要に言うことは、「政党内閣は党派政治となり、一変して不公平な政治となり、ついに言うことができない弊害を生じるだろう。帝室内閣は党派に偏せず、いわゆる不偏不党で王道は広大で立派な政治を維持するのに十分である云々」と。そうして彼らはまた「世間で政党内閣を主張する者は、世論を代表する党派で政弊を救うという意味ではない。むしろ党派の勢いを借りて政権を奪おうと思うだけだ」と考えた。果たして、この言葉のようになると政党内閣論はすなわち朋党[主義・利害などを同じくする仲間]による争権論である。帝政派がこれを攻撃するのは至当であるが、このために藩閥内閣を弁護して戦功者の権力掌握を是認するに至っては、すなわち「寸を真っ直ぐにするために尺を曲げる」という愚説と言わなければならない。帝政論派がただ時の政府に受け入れられて、かえって世間の攻撃する所となったのは全くこの点にあった。

そうではあるが帝政論派もまた政界に功績がないとは言えないのである。当時、世の風潮は民権自由の説に傾いて、いわゆる末流の徒は公然と言論で王室の尊厳を犯すことがみられるようになった。そのいまだこのような粗暴に至らない者でも、世の風潮をはばかって明らかに日本帝国の国体を言うことを敢えてしない。当時民間の政論家を自任する者は、日本の旧習を弁護することをはばかり、わずかにイギリスの例を借りて西洋風の勤王論を口にするだけであった。実に当時の政論家は国体論または忠君論を禁物とする有り様である。この時に当たり断然と立って万世不易の国体を説き、王権論を説き、欽定憲法論を説いた者は、独り帝政論派である。私はその説が往々偏僻[偏りひねくれること]に流れるものであることを知っているが、世の中の潮流に逆らって民権熱に清涼剤を投じた功績を埋もれさせてはならないと信じるのである。帝政論派はもとより一つの論派である価値がないわけではない。されどもそれが藩閥内閣を弁護することによって勢力は他の二つの論派に及ばず、ついに二派に先立って政論界より退いた。これを第3期の末の政論の状態とする。第3期から第4期に移る際に当たって、二、三の新しい論派がようやく萌芽を吐いた。経済論派、法学論派といったものである。次回にその大要を吟味することをお許し頂きたい。

3.7 経済論派および法学論派

西洋の学問がようやく盛んになろうとすると、東京に二、三の強大な私塾があった。その最も顕著なものは今なお存在する慶応義塾である。この塾は往時の国富論派の代表である福沢諭吉氏の創立で、これに次いで西洋の経済説を教えたのは古洋学者の巨頭の尺振八氏の家塾[共立学舎]であるという。この二つの塾より出た青年者は実に日本の経済学の拡張者である。第1期に主に経済財政の学を講じた学者は今の元老院議官神田孝平氏であるが、その後は政府に仕えて実地の政務に当たり、学説を広めることは全く福沢、尺の両氏に譲ったようだ。そうであるから第3期の終わりに改進論派にしたがって経済論派が出現したのは、この二人の老学者に誘起された、すなわち遠く国富論派の正しい系統を継いだ者と言えるだろう。かつ第1期の国権論派中の顕著な学者の一人である今の司法次官の箕作麟祥氏は、当時において一つの私塾[法律学舎]を開き、慶応義塾などと相対立して法学の教授をなした。そうしている間に国権論派に傾いた当時の政府は高等教育の制度を設け、種々の変革を経て東京大学と名づけて、国権論派の巨頭の今の加藤弘之博士をその総理とした。この官立学校を出た者は主に法学者で、自然に第1期の国権論派の正統を継承したようである。こういうわけで政論社会はようやく一変し、あの帝政論派といったものは実に、この学派の力を借りたことは疑うことができない。私はこれを法学論派と呼ぶことにする。

当時の経済論派および法学論派の多くは、イギリスの学風を祖述するものに過ぎない。ゆえに経済派の説は主としてマンチェスター派より来たもので非干渉および自由貿易に傾いた。ただし法学派は官立学校でイギリス学派の教授を受けたのにもかかわらず、幾分かはフランスまたはドイツの学風を帯び、かつその先輩の国権論派の主義に感染する所があることから、政論上では濫りにイギリスの風を学ばないという傾向がある。二派の新しい論派はこのような差異があったので、経済論派は一方で自由論派の加勢となり、他方では改進論派の有力な味方となった。そうして法学論派は別に帝政論を援助して他の自由・改進の二論派に反対した。そうではあるが私はこの新しい論派が明確な形態を備えたことを見ていない。ただ当時の実状を回想して暗々裏にその形跡を認めたに過ぎないのである。どのような人々がこの二つの学派の代表であったのか、経済論派については、私は今の『東京経済雑誌』をその根拠となし、法学論派についてはあの帝政論派とともに、ただ『東京日日新聞』をその目印とするに止まる。今その政治上に関わる論旨の大要を吟味して、いささかその存在を明らかにしよう。

経済論派は改進論派のように非干渉主義を取り、また自由論派のように人類平等主義を取るものであるのは明白である。彼らがその説で考えていることは、「政府が民業に干渉し、またはこれを保護することは、自由競争の大原則に反して、富の発達を妨げるものである。人はすでに各々利己心があり、利己のためには各々そがの賦与された能力を用いて前進する。優者は勝って劣者は敗れる。貧富が転換して公衆の富が初めて進む。政府の干渉はたまたまこれを妨げるだけである」。そうしてこの学派は日本の実状では民業が、あるいは干渉を要するものがあることを顧みず、今の日本を直ちに18世紀末のヨーロッパと同一視しようと思ったのであった。されども経済論派は政府の干渉を民業に益がないとはせずに、ただ干渉による発達は自然の発達でなく、その発達はたまたま他の自由営業に妨害を与えると言うだけである。要するに経済論派は政府の職掌を単に警保の一部に止めて、自由競争を認めてただその不正な手段を禁止することにあるとするものである。この点ではほとんど改進論派と同じて、貧富の懸隔を自然に任せ、政府すなわち国家権力の干渉・調停を社会主義の臭味として痛烈にこれを攻撃した。この点ではあの自由論派とやや相反すると言えるだろう。

そうではあるが経済論派は人類の平等を認めて、深く貴族主義には反対した。思うに人為の階級特権は自由競争の原則に反するからである。この点では自由論派と甚だ近く一種のデモクラティック派と言うべき所があるが、自然の階級すなわち貧富の懸隔は社会の常態であり、むしろ国富の発達の正当な順序としてこれを是認し、かえって資本の分散を国富の進歩の妨害であるとまで説いた。この点では改進論派に近く自由論派と遠かった。自由論派は無上政法をもって国際的紛争を防ごうと希望したように、経済論派は自由貿易主義で世界の一致和合を図ろうと希望する。この理想は自由論派とやや同じ姿があるが、経済論派の眼中には国権の消長を置かず、単に財富の増減を目的とする。確かに自由論派は国権を強固にするために無上政法を主張するのに対し、経済論派はむしろ国権は世界進歩の妨害であるとし、そうして自由貿易を唱える者である。ここに至って自由論派とは相反して改進論派の一種と互いに合致し、かつ改進論派の中の保護貿易派とは相反するのを見る。

法学論派になると、国権論派の血縁として、主に国法の改良を目的とし、かつ西洋の近世法学の歴史的思想に感染する改革論派である。この論派の顕著な点はこの歴史的思想で、その結果として他の自由・改進の両派に反対し、むしろ帝政論派と相近くして漸進主義を取るもののようである。そうではあるが帝政論派のように現実的利害のみには固着せず、権利と義務に関わる理想から国家の権力と個人の権利とを両方ともこれを認め、あのフランスの革命主義を攻撃しつつ、一方では国家権力の強固をもって個人の権利を保護することを説くものである。彼らはかつて法理上より主権在君論を主張し、帝政論派の主義に賛助したことは、当時においてすこぶる顕著なものがあった。彼らはかつて法理上より君主政体の正しいことを説いて、共和主義の臭味を排斥しようと試みた。彼らはかつて天賦人権論を説くことや、世の中の純粋理論的な民権説に反対した。そうではあるがこの論派は経済論派に比べればかえって熱心さを欠いて、いまだ世間の人に対してその主義の全貌を示したことがない。思うにイギリス風の法学者は全く政界と隔離し、政論派としては経済学者に比べて大いに譲る所がある。当時の日本の法学論派は実にこの風にならい、法学をほとんど世俗を離れた事物として、深く顧みないという傾向があるがゆえであろうか。

4. 第4期の政論

4.1 最新の政論

政界の実地問題として最大のものは、当時において新憲法を編纂する事業であった。伊藤博文伯はこの大任を負ってヨーロッパに旅行し、明治16年になって帰朝したが、時勢の必要を感じて従来の大宝令的な官制を廃止し、新たに西洋にならって内閣を置き、伊藤伯自らがその首相となって、大いに新しく始める所があった。まさしく立憲政体の準備をその口実とする。伊藤伯はすでに内政について新しく始めることに当たるが、その同僚である井上馨伯は当時の任において、あの維新以来の大問題である条約改正の業務に忙しく働いて、着々と歩を進めて外交的な会議を東京に開くに至った。二伯の事業は実に維新以後の未曽有の大業で、政府はこの業のためにはほとんど何事をも犠牲にするという傾向があった。先に伊藤伯がヨーロッパを巡遊して憲法の取調べをすると、立憲帝政国として王権の強大なドイツ帝国を最良の講究所としたのは、何人も知る所である。時あたかもドイツの大宰相ビスマルク公が、東洋貿易策に心を傾け、汽船会社を保護して定期航海を奨励し、イギリス・フランスと競争を試みようとするのに当たった。伊藤伯の旅行はビスマルク公のために、この上もない機会となったようである。そうであるからドイツ政府は伊藤伯のためにでき得るだけの好意を表し、この機に乗じてドイツの勢力を日本に及ぼそうと計画したことに疑いはない。憲法編纂の顧問数名はドイツより来た。法典編纂の顧問数名はドイツより来た。法科大学の教師はドイツより来た。そうして条約改正の業もまたドイツ政府に、隠然とこれを賛助する傾きさえあった。

日本はすでに「ドイツ風」なるものの流行を感じていた。それのみならず井上伯はその重任である条約改正を成就するにはヨーロッパ各国の風習を日本に入れて、ヨーロッパ人に日本がその同情国であると思わせる必要を感じた。あの明治17年の清仏戦争は、井上伯はこれを見て東西両洋の優劣を示す最近の例証とし、とうてい通常の手段では外国と同等の交際をなすことはできないと思ったのだろうか。まず日本国民を挙げて西洋風に変えるのでなければ、外交上の交渉によって条約を改正できないとまでに決心したようだ。こういうわけで日本の上流社会は万事日本風を棄ててヨーロッパ風に変革し、畏くも宮廷内の礼式をさえヨーロッパを模擬した。これが実に明治17、8年より20年に至るまでの事情で、私はこれを「欧化時代」と呼ぶことにしよう。第3期の政論派が第4期に移ったのは実にこの時代である。この期の政論状況を広く叙述すれば誠に奇怪な変化を見るのに十分である。いかに変化したのか。第3期に保守派とまでに呼ばれたあの帝政論派は一変して欧化論派になったということ。前期の激進派である自由論派は、この時にかえって保守論派になったということ。改進論派の一部は欧化論派に傾き、他の一部は保守論派に傾いたということ。これはどうして政論の奇妙な変化ではないと言えるだろうか。

もし文明進歩と言うことを西洋風に変化することと解釈するならば、当時の政府ほど「進歩主義」であったものはいまだないだろう。もし進歩主義がただ西洋の事物または西洋の理論を模倣する主義を意味するならば、今の進歩主義と自称する論派は、当時にあって双手を挙げて政府の方針を賛頌しなくてはならなかったであろう。しかるに自由論派または改進論派は少しも賛成を表明しないだけではなく、かえって痛烈にこれに反対した。そうして「保守主義」と呼ばれた帝政論派の残党、たとえば『東京日日新聞』のようなものが、大いに政府を賛助したことは甚だ奇妙だと言えよう。人はみな彼ら帝政論派は政府賛助派であるという。あるいはそうだろうが、私はこの篇でその裏面を探るものではない。もし裏面を詮索したならば、当時の自由論派または改進論派は、政府攻撃派であるかも知れないからである。それならば当時の政論派の変化が表面上で奇観を呈したことは、もとよりありうべきことである。そうではあるが当時の政府は主としてドイツ風を模擬した。改進論派がこれに反対したのは、それがイギリス風ではないことによるのか。自由論派がこれに反対したのは、それがフランス風ではないことによるのか。少なくも王権の強大がイギリス風に反し、または貴族の爵号がフランス・アメリカの風に反するとの点で、二つの論派はドイツ風の政府に反対したのか。果たしてそうならばこれは国風の争いである。いわゆる欧化主義ではみな同一であると言うべきである。

この紛々たる時に至って一つの新しい論派が出てきた。すなわち国民論派または国粋論派または日本論派と呼ぶべきものである。この論派は実に当時の趨勢に逆らって、西洋風の模倣を実益および学問上の理論に反することとして、深く国民の特性を弁護したものである。この新しい論派に正反対をした者は第3期の末に起こった経済論派で、これに味方した者は法学論派である。そうして旧論派であった自由論派は、味方までにはならないが反対ではなく、改進論派は正反対ではないが側面より反対を試みたのは明白であった。帝政論派の残党で欧化論派とも呼ぶべき者は、国民論派に対して理はもとより正反対の地にあるが、彼らはドイツ風の歴史的論派に多少の淵源を持つがゆえに、この新しい論派に対して敢えて正面の攻撃をすることができないようだ。これが当時の最新の諸論派の関係である。

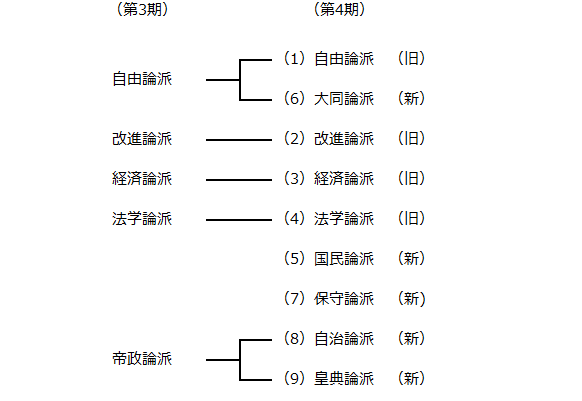

論派とする価値はないが通俗の便としてなお掲げるべきものがある。大同論派と自治論派というものである。この二つの論派は実に論派として掲げるほどの価値はない。なぜならば理論上においていかなる抱懐があったかを知ることができないからである。ゆえに強いてこれを論派と見なしてここに列記しようと思えば、自治論派はこれを旧帝政論派の残党である欧化論派の中に数えることができ、そうして大同論派はあの自由論派の異形に過ぎないと言う他はない。次に最新の論派として数えるべきものは、いわゆる保守論派である。保守論派の中にもまたほとんど2種の別があることを見る。すなわち最も著しいのは保守中正論派で、この論派は実に国粋論派(適当に言えば国民論派)より分かれたものである。その次に来るべきは皇典保守論派とも言うべきものである。この論派は自治論派とその根源が共通し、旧帝政論派の残党の一種である。いま便宜のために第3期との関連でこの第4期の政論の名称を以下に掲げよう。

発生の順序は( )内に冠した番号の通りだが、前期との関係については実に上に掲げたように、各々がそのよって起こる所がある。そうして完全にこの最後の期に新たに発生したものは、ただ国民論派(または国粋論派)および保守論派の二派に過ぎない。そうではあるが私はこの新しい論派を叙述するのに先だって、名称の新しい他の三つの論派すなわち大同論派・自治論派・皇典論派を略説したいと思う。この論派がどのような主義を持つかは、私はこれを知ることができないが、その政論上の傾向はいささかこれを伺うことができるのである。その大略を吟味して相互の関係を明らかにすることをお許し頂きたい。

4.2 大同論派

大同論派は自由論派より来たものであることは明白であるが、その旨とする所は、ただ藩閥政治を攻撃して政党政治を立てることにある。そうしてこの目的を達成するには理論上の異同を棄てて、事実上の意見の大同を取らなければならないと言うことに他ならない。このようにその論の基本はただ現実的問題にあり、これで一つの論派として数えるのはすこぶる難しい。もし強いてその理想を探るとやはり自由論派の思想と同一であるにすぎないだろう。そうであるから私はここで理想を探ることをせずに、単にこの論派の傾向が当時いずれの論派に近かったかを一言しよう。彼らは実に自由論派より来ている。それゆえその傾向は自由論派に近いとすることは自然であるが、自由論派の深奥な理想は、彼らは少しもこれを継承しないのみならず、かえってこれに反対するような傾向がある。彼らは自由主義を非藩閥主義とするだけで、自由平等の理を取って世界共通の人道とするような理想は、彼らはさらにこれを抱懐しない。ただ国権を拡張するという一事なると、これを自由論派より継承したようであるが、その主旨には大きな異同がある。国権の拡張は、自由論派においては個人の自由を伸張する方法であるが、大同論派においてはやはり国民の利益および名誉を図ることに他ならない。彼らはまた痛烈に政府の欧化主義に対して反対し、西洋を模擬する弊は一国の滅亡に関わるとまでに攻撃した。この点では新しい論派である国民論派とすこぶる互いに合致して、大同論派の代表者である後藤[象二郎]伯が当時、すなわち明治19年と20年の変わり目に国民論派の代表とも言うべき谷干城とともに、偶然にも条約改正問題に反対したのは顕著な事実である。藩閥政府を不正であるとする一事で政論社会を動かしたことは、政論があって以来いまだ大同論派より強大なものはない。私は非藩閥論派としてこの派の功績を認めることに躊躇しない。そうして明治22年の条約改正問題についても、この論派の勢力は少ないとはしない。私はこの点で国権論派の一種とする。

4.3 自治論派

前期において帝政論派と呼ぶものは、実に2つの成員を包含する。その一種であるドイツ帝政崇拝主義の論者は、この期になると完全に欧化主義に賛成した。世間で自治論派と呼ぶのはこれである。[訳注:井上馨らが地方自治制度をすすめ、市町村を基盤とする保守党を構想したことを指す。]自治論派は何の理想もないようだ。ただ西洋と対等の交際をするには、日本を西洋の風に教え導かなければならない。西洋の風に教え導くためには、まず人々が自らその財産を増やして生活の程度を高めなければならない。人間万事が金の世の中で、道徳や節操のようなもの、権利や名誉のようなものは、みな金があって初めてこれを言うべきである。金のない者はともに国政を議論してはならない。金を貴くするには奢侈を奨励しなければならない。以上は自治論派の大旨であるようだ。この点で経済論派・改進論派とややその傾向を同じくし、自由論派・大同論派そして国民論派とは氷炭相容れないという関係にある。この点ではほとんど第1期の国富論派を再述するもので、西洋崇拝の一事は経済論派の一部であるキリスト論派に賛揚され、金銭崇拝の一事は経済論派そのものに賛揚されたようだ。自治論派は政論と言うよりはむしろ一種の経済論と言うべきである。

4.4 皇典論派

皇典論派[「史学協会」「大八洲学会」「日本弘道会」などの国粋的団体の総称]もまた旧帝政論派の残党であり、皇道で天下を治めようと思う者である。この論派で皇道と呼ぶのは、すなわち日本古代の慣例の中であの官職の世襲のことを指すようだ。「国に功労ある者が高位高官に上ることは当然であり、その勢力で政府を立てることは当然である。民権自由の説といったものは日本で唱えてはならない」、以上は皇典論派の大意であるようだ。そうであるからこの論派は一つの強大な藩閥論派で、最近の保守論派と見なす価値がある。今日において保守論派として数えるべきものは、まず指をこの論派に屈しなければならない。そうではあるがこの論派は西洋にならった法典編纂を至当のこととする。これは甚だ奇妙だと言えるだろう。この点では自治論派と互いに親しみ、そうして他の諸論派からは強大な反撃を受ける。いずれにしてもこれらは政論としての価値は甚だ低いと言うべきである。そうではあるが今日に保守論派の本領を保つものはこれより著しいものはなく、将来になって保守主義を残すものはこの論派であろう。そうしてこれに次いで保守の傾向があるものは、あの保守中正論がそうである。私は次節でこれを略述しよう。

4.5 保守論派(保守中正論派)

おおよそ論派の名称は大抵みな批評家が下すものが多い。「我は何種の論派である」と自ら名のる者はほとんどいないのが常である。政論の部類は西洋の学者がその傾向についてこれを4種に分けている。すなわちラジカリズム(急進論派)・リベラリズム(進歩論派)・コンサーバティズム(保守論派)・アブソリューティズム(守旧論派)で、この4種のものは学問上で区別する種類である。いかなる論派と言えども初めから自らこの部類を選んでその名称を取るものではない。その信じる真理を主張して政論の壇上に登る時は、批評家がその傾向を見て、これに名称を付すことが慣例である。今の我が国の政論派はそうではない。それが政論を唱えると、すぐにまず自ら学問上の区別を見てその名称を選び、その名称に応じてその説を立てるもののようだ。それゆえ名称に拘束されて、その信じる真理を主張することができない。あるいは真理を主張してかえってその名称と齟齬するものがある。名を先にして実を後にする。ああ、また奇妙であると言わねばならない。あのリベラリズムにならって進歩または自由の名称を選ぶ者を見よ。彼らがすでに進歩と言うと、それゆえにいやしくも進歩の名に反することは、善となく悪となくこれを排斥する。彼らがすでに自由と言うと、それゆえにいやしくも自由の名を持つことは、利害や正邪の別を論じないでこれを取る。そうして進歩または自由が、果たして何物であるかは、初めからこれを講究して明らかにすることはしない。保守論派を自称する者は、あのコンサーバティズムにならう者であるかどうか、私はこれを知らないのである。彼らがすでに保守というものは、思うに必ずその実があるだろう。最近の社会の風潮は、滔々として改革に赴く。この時に当たって「保守」という名称は、世間の人はおおむねこれを忌避する。独り世俗の毀誉を顧みずに、敢えて自ら保守の名称を取るものは、実に保守中正論派をもってそうであるとする。

世の中に奇傑の士がある。鳥尾得庵先生である。先生は、気は高くて知識が深い。才能は文武を兼ねているが、久しく時に遇わない。最近人がもし隠れた英傑を論じ合えば、必ず指を先生に屈する。先生は常に世運の衰退を慨嘆して、かつて二、三人の者と大道協会というものを興して儒教・仏教の真理を講究することを計画し、これを先生の最近の事業の端緒とした。そうしている間に、世運はまさに欧化時代に臨むことになった。先生は、ますます回瀾事業[大勢が傾いたのを元の有り様に返すこと]の必要を感じ、まさに大いに道を広めて時弊を匡済しようとする。当時は政論がやや衰えていた時期であり、欧化主義に反対して政論を立てる者は、おのずから政府の敵視する所となり、政論社会は密かにこの論派が激烈であることを危ぶんで、ちょうど第2期の民権論派を見るのと同様にした。そうしてそれが欧化主義に反対したにもかかわらず、世間の人はいまだこの論派を保守論と見なすには至らなかった。そうしている間に得庵先生は堀江芳介、原田一道の諸議員とともに一派を立て、自ら「保守中正論派」と呼んで、機関誌『保守新論』を発刊して大いにその説を世間に広めた。こうして保守論派は明らかに世間の認める所となり、政論社会の一方に割拠して少なからざる勢力を持つことになった。

保守論派は果たして保守としての実態を備えているのか。西洋のいわゆる保守なるものは、自由平等の原則を軽んじることがその特性の一つである。我が国の保守論派は、果たしてその実態があるか。得庵先生の著書『王法論』の「名分の章」に言うことは、次の通りである。

人は等しく人である。どうして君民の別、尊卑の等級があって、その人を異にするのか。これを異にする理由は他にはない。その徳を立てたこと、その道を修めたことだけによる。徳が立たなければ君は君ではなく、民は民ではない。道が修まらなければ父は父ではなく、子は子ではない、云々。

先生はすでに天地は平等で、万物は一体であり、初めから高卑物我の区別がないことを理論的な説の根本とする。平等を本として差別を末とすることは、ほとんどあのルソーの『人間不平等起源論』に似たものがある。またその「法原の章」に言うことは、次の通りである。

ここに人がある。同類が集まって同気を求め、一地に拠って生業する。これを国という。そうして国民みながその幸福を享受しようと思えば、必ず互いに利して、互いに害しないという理によらざるを得ない。これを倫理という。倫理はすでに明らかである。これを文に掲げて国家の大法を定め、それによってこの民の幸福を保つ。これを憲法という。

このように憲法を解釈して、そうして不正の法、不能の人を説明して言うことは、「その法を犯さなければ、その身を安んじることができず、その人が去らなければその命を保つことができない。これ人はその人ではなく、法はその法ではない」と。なお一歩を進めて言うことは次の通りである。

このゆえに国を治めるには、必ずその法があってしかる後にその人がある。必ずその職があってしかる後にその権力がある。その人がある理由は何か。人民がこれを許すからである。その権力がある理由は何か。人民がこれを託するからである。(中略)君主は自ら貴いとすることはできない。それが貴い理由は、人民がこれを愛するからである。そもそも人民がその君主を愛する理由が、どうして独りその君主が私物化するものになるだろうか。また自らその生命を愛し、自らその幸福を望むからである。

このような理由から考えると、自称保守論派の論旨は西洋学者の社会契約論に近似していて、ほとんど自由論派または改進論派の上に凌駕する進歩主義であると言えるだろう。

彼はまた「主義の章」で言うことには、「諸法は己によって生じるがゆえに自由と言い、諸法は己によって存在するがゆえに自主と言う。自主というものは身心の主であって彼我の性法[自然法]である。自由というものは世間の義であって自他の常情[常識]である」云々と。これは人民の自治を説き、それによって立法を一人が私的に定めてはならない理由を言うのである。そうしてこの政論派は立憲政体が至当であることを認め、自由制度の至理であることを認め、少しも旧時の慣例に固着する所はない。それならば保守と自称すると言っても、その実はむしろ激烈な進歩主義と言わなければならない。そうではあるがその自由自主の理を推して痛烈にあの欧化主義に反対して、保守論派と自称して、常に儒教・仏教の道を唱えて、みだりに西洋の学説を口にしないがゆえに、俗人は誤ってこれを保守論派と名づけたようである。名実が合致しないことは、誠にこのようなものである。世の中には一家としての見識がなくわずかに西洋の旧学者の説を借りてきて陳腐な政論を綴って作り、自称して自由論派または進歩論派とする者がある。このような者は、この保守論派に対して甚だ恥じ入る様子がないようにすることはできないだろう。ただ西洋事物の名をもって斬新の標章とし、東洋の事物をすべて取捨することなく廃棄する時代においては、これらの見識を持たない者のやり方もまた時好の厚遇する所となっているにすぎない。この滔々と激しく流れる社会にどうして他の理由があるだろうか。

私は「近時政論考」を書いて保守中正論派に至り、すでに17の篇を重ねてきた。最後に私の持説である国民論派を略述しようと思う。私はここに至るまで、実に完全に批評家としての地位に立ってきた。そうではあるが国民論派を吟味するに当たっては、理において自らその批評家であることができない。むしろその説明者または代表者となって順当にこれを述べざるを得ない。保守論派と国民論派とは欧化時代にともに出現したが、元来この二つの派はもともと同根のものではない。その欧化主義に反対することは、保守論派は自主自由の理をもってその論拠となし、そうして国民論派は国民の天賦の任務をもってその起源とする。一つは主として国の権利を全うするために起こり、他の一つは権利を重じないわけではないが、むしろ国の義務を全うするために起こった。二者はもとより反対ではないけれども、その差異を言えばややこのようなものがある。私は保守論派をこの篇の終尾として、さらに「国民論派」と題してその補遺として、「近時政論考」を完了したいと思う。

4.6 国民論派

(国民的精神) 「国民的精神」、この言葉を絶叫すると、世間の人はこれを見て鎖国的精神または攘夷的精神の再来であるとした。偏見があって固陋な者は、旧精神の再興であるとして喜んでこれを迎え、浅識で軽薄な者は古精神の復活と嘲ってこれを排斥した。当時私が「国民論派」(敢えて自らこの名称を取るのではない。便宜のため仮にこれを冠するだけである)を唱道すると、浅識者や軽薄子の嘲りを憂えるのではなく、むしろあの偏見者や固陋な者の喜びを憂えた。なぜならば国民論派の大旨は、むしろ軽薄な者が軽率に認める博愛主義に近い所があるものの、かえって固陋な者の抱懐する排外的思想からは遠ざかるからである。私は今ここに国民論派を叙述するに当たり、軽薄な者や固陋な者のために、まず西洋で国民的精神がどのように発達したかを略説しよう。

(西洋国民精神の変還) 西洋の政治学者は、みな「最近の政治は、国民的政治である」と公言している。この言葉は簡単であるが、その主旨は遠いと言うべきである。いわゆる国民的政治とは外に対して国民的独立および内に向かって国民的統一を意味するものである。この一点でも世間の人は「国民論派」が実に最新の政論派であることを知るのに十分なものだろう。どのようにして西洋の最近の政治は国民的政治になったのか。私の見る所によれば、それはここに至るまで三段階の変遷を経過したようだ。何を三つの変遷というのか。第一は宗教的変遷、第二は政治的変遷、終わりに第三は軍事的変遷である。私が切望するのは、この三変遷を以下に略述することである。

(その宗教的変遷) 国民という感情は、合理の感情である。ヨーロッパでこの感情の発達が甚だ遅かったのは、いかなる原因によるのだろうか。歴史家の説によれば、キリスト教の勢力をその原因とする。宗教改革の以前には、宗教の感情が愛国の感情よりも非常に強かったことは何人も知る所のようだ。当時キリスト教を信奉する者は、国の異同を問わず、互いに結託して強大な団体を作り、国家法制の外に超立する有り様である。そうであるからフランス人民が、宗教のためその国に叛いて隣国のスペインに合同することがある。ゲルマンの公侯が、その国王に叛き、救援をその同宗教国の人民に請うことがある。宗教上の統一、むしろ宗教上の専制はほとんど国民という感情を破壊し、政府はただその空名を擁して実権を持たないように至る。この無政府的な世の乱れに反動して起ったものが、宗教改革である。宗教改革は教権[ローマ教皇の権力]の統一および専権を破って信教の自由を立てた。信教の自由がすでに立って、教権がようやく衰え、そうして国民的感情が初めて再び人心に萌した。これを第一の変遷とする。日本の最近の政論派でキリスト教と抱合し、敢えて国民的感情を嘲る者は、まさに西洋の百年前の政論を復習するに過ぎないのである。そうしてこの者は自称して進歩と叫ぶが、私はこれを呼んで西洋的復古論派と言おう。

(その政治的変遷) ヨーロッパ人はすでに宗教上の圧制を破り、外部に対して国民的精神を回復した。そうではあるが、当時の国民はなお内部における統一を失い、権力の偏重によって政治上の圧制が存在する。こういうわけで人民は、この第二の圧制を破ることに向かった。1789年のフランス大革命は、実に国民的感情の第二の変遷をもたらした。この革命はもともと少しも国民的感情に関係はなく、その鋒先はもっぱら旧習の破壊に向かい、封建論を唱える者を死刑に処したような点より見れば、むしろ国民的感情に反対するという観があった。そうではあるが国民的政治は国民統一をその一条件とする。封建遺制の錯雑を一掃し、人権宣言書にいう「単一不可分の共和国を立てる」のは、日本の維新改革に近似していて、内部における国民的精神の発達と言えるだろう。そうしている間にフランス人の国民精神すなわち愛国心は、その適度を越えてほとんど非国民精神を呼び起こした。宣言の一条である「四海兄弟の原則」は、思いがけなく国民という垣根を忘れさせて、共和国の兵は国の異同を問わず、「ただ暴君に向かうべし」と大声で叫ぶようになった。こういうわけでヨーロッパ諸国は先にローマ教皇の威力に脅かされたように、その第二としてフランス革命の威力に脅かされ、再び国民的感情の挫折に遭遇した。そうしてこの恐るべき威力に対しては、また反動を来たすことは自然だと言えるだろう。ヨーロッパ人はすでに革命の思想に押し流された。そうではあるがその自由を保ってその幸福を全うするには、彼らはいたずらに革命党の力を借りて一時に快を取ることが不得策であることを感知した。彼らは国民的精神をもって国民の統一を図り、そうして国民的政治を建てる必要に迫られた。国民的精神はここに至って再び活動し、宗教の異同はもちろん、政論の異同にかかわらず、国籍を同じくする者がともに団結を固くして一致するのが至当であることを認めた。私はこれを国民的精神の第二の変遷とする。

(その軍事的変遷) 革命の騒乱はすでに鎮まった。希代の英雄ナポレオン一世はヨーロッパ全土を席巻した。南地中海岸より北スカンディナヴィアに至るまで、大小の諸国はフランスの旗色を見て降伏を請い、諸国の君主や諸侯はフランス武官の監督を受けて、わずかにその地位を保ちその政治を執ることを得た。こういうわけでヨーロッパ人の国民的精神は第三回の挫折をして、ほとんど「国民」と呼ぶ団体を「地方」という無形の人のように感知するようになった。法律制度より言語・礼法・風習に至るまで人々はみなフランスの風にならい、偸安姑息の貴族連中に至っては、争ってナポレオン帝に臣下として仕えることを望んだ。ヨーロッパの国民的精神はすでに二回の挫折を経たが、いまだこの回のように甚だしいことはなかった。この回の挫折はほとんど社会の根底にまで動揺を来たし、当時のヨーロッパ諸邦がフランス勢力を感受した様子は、ちょうど日本が先にヨーロッパ勢力を感受した時のようであった。

(西洋の国民論派の発達) このような甚だしい挫折に対し、どうしてその反動が起こらないことがあろうか。当時ドイツの学者ラインホルト・シュミット氏が著わした記述に次のように言っている。

フランスのこのような待遇は久しく眠っていたドイツの国民的感情を呼び覚ますようになった。1806年に恥ずべき敗北をして後、ドイツ人はその屈辱を雪ぐために、国民的精神という造兵場に就業して新兵器を捜索した。先に国民の趣旨を排斥して、冷淡な感情あるいは狭隘な思想とまでに公言したフィヒテ氏といえども、この実勢を見てあの有名な「ドイツ国民に告ぐ」という演説をして、切実に国民的感情を喚起して、「この感懐があるのでなければ、自国の安寧を保つことができない」とまで言い切った。

イタリアの学者ジョゼフ・ド・メーストル氏の『外交通信録』もまた当時の著述に関連する。その一節に次のように言っているところがある。

国民という事柄は、世界でゆるがせにすべきでない事柄である。礼儀正しい態度でも感情でも、また利益でも、国民という思想は一日もゆるがせにしてはならない。(中略)各国民を統一することは、地図の上では別に困難を覚えない。そうではあるが実際には全く反対である。世界にはとうてい一まとめにすることができない国民がある。現にイタリアの国民的精神は、今日まさに激動しているのではないだろうか。

このようにヨーロッパの諸学者は、当時、ナポレオンの軍事的勢力に反動して国民論派を拡張した。この論派がついに勝利を占めてヨーロッパ諸国は互いにその独立を全うし、ドイツおよびイタリアのごときは、当時、非常な屈辱にあったにもかかわらず、今日は世界強国の中に算入されている。これはひとえに国民的精神の発達によらないことはない。

(西洋国民論派の本領) 西洋の国民的精神の変遷は、すでにこの通りであった。その国民論派の功績もまたこの通りである。そうであるから西洋においてはナショナリティの原則を鎖国主義、攘夷主義とする者はまだいないのである。単にいないだけではなく、むしろこのナショナリティの原則でするのでなければ、自由および幸福を全うすることはできず、また国民の進歩を望むことができないとまで言うようになった。まさしく国民論派は排外的論派ではなく、かえって博愛的論派なのである。保守的論派ではなく、むしろ進歩的論派なのである。百年前に現れた旧論派ではなく実に最近に生じた新しい論派なのである。我が国民論派が欧化主義に反動して起こったのは、ちょうどかの国民論派がフランスの圧制に反動して起こったのと同じである。日本人民がヨーロッパの文化に向かって伏し拝んだことは、まさにヨーロッパ諸邦の人民がフランスの兵威に向かって伏し拝んだのと同一のようである。そうであるから国民論派が日本に起こった原因は、そのヨーロッパに起こった原因と比較して、ただ文力と武力との差異があるに過ぎない。

(日本における国民論派の大旨) 世界と国民との関係は、ちょうど国家と個人との関係と同じである。個人という思想が国家と相容れるのが難しくないように、国民的精神は世界すなわち博愛的感情というまでもなく十分に両立するものである。個人が国家に対して尽くすべき義務があるように、国民という高等の団体もまた世界に対して負うべき任務がある。世界の文明は、ちょうど社会の文明のように、各種能力の協和および各種勢力の競争によって、その発達をもたらすものであることは疑いがない。国民の天賦の任務は、世界の文明に力を及ぼすことにあるとすれば、この任務を尽くすために国民たる者は、その固有の勢力と特有の能力とを勉めて保存しおよび発達させなければならない。以上は国民論派が第一に抱く所の観念で、国政上の論旨は全てこの観念より来る。国民論派はその目的をこのような高尚な点に置くので、他の政論派のように政治だけの局面に向かって運行するものではない。国民論派はすでに国民的特性すなわち歴史上より由来するその能力および勢力の保存および発達を大旨とする。そうであるから、ある点より見れば進歩主義であろうし、また他の点より見れば保守主義であろうし、決して保守もしくは進歩の名をこれに冠することはできない。あの立憲政体の設立をもって最終の目的とする諸政論派とは、もとより同一視すべきではない。これがすなわち国民論派の特色である。

(政治における国民論派の大要) 国民的政治(ナショナル・ポリティック[ス])とは外に対して国民の独立を意味し、そうして内には国民の統一を意味する。国民の統一とは、おおよそ本来において国民全体に属すべき者は必ずこれを国民的にするという意味である。昔はまだ国民の統一というものはなかった。それがあるようなのはただ外観に過ぎず、さらに実相を見れば一種族、一地方または一徒党の専横であることを免れなかったのである。帝室のような、政府のような、法制のような、裁判のような、兵馬のような、租税のような、およそこれらの事物は、みな本来国民全体に属するべきものである。しかるに昔はこのような事物は、みな国民の中の一部に任せて、その私領とした。これは国民の統一の実体がないものである。国民論派は内部に向かって、この不公平および分裂を匡済しようと思う。そうであるから国民的政治とはこの点では世俗のいわゆる世論政治であると言うことができる。「天下は[一人の天下ではない]、天下の天下である」という確言を実地に適用し、国民全体に国民的任務を分掌させることは、国民論派の内政の第一の要旨であるとする。この理由によって国民論派は立憲君主政体がよい政体であることを確認する。

(国民論派と他の諸論派) 第一に、国民論派は、立憲政体すなわち代議政体を善良の政体と認めるが、それがよい政体である理由は、全く国民的統一をなす便法であることによってである。他の政論派はみな言っている、「代議政体は最も進歩した政体である。文明諸国で建てる文明政体である。19世紀の大勢に適応する自由政体である。ゆえに日本もこの大勢に応じて東洋的政体を改変すべきだ」と。国民論派もまたそうであることを知っているが、このような流行的理論に乗っかって軽々しく政体やその他の改変を主張することは、国民論派が敢えてしない所である。なぜならばこの論派はいたずらに改革自体を目的とするのではなく、むしろ改革より生じるべき結果を目的とするものだからである。

第二に、国民論派は立憲政体をもって最終の目的とするものではない。これまた他の政論派と大いに異なる一つの点である。他の論派は進歩主義の名で立憲政の施行を主張し、自由主義の名で代議政の設立を主張する。そうではあるが国民論派は国民的任務を尽くすために、国民全般にこの任務を負わせることを期し、その実現を待ち望むことから代議政体が至当であることを認める。代議政すなわち立憲政は他の論派では最終の目的であるが、国民論派にあっては一つの方法であるに過ぎない。それならばその目的は何か。それに言うことは、「国民全体の力で内部の富強と進歩を計り、もって世界の文明に力を及ぼすこと、これこそがその最終の目的である」と。ゆえにこの論派は国家または個人の観念を取って、その一方に偏向するようなことはない。国の状態に応じて国家の権力と個人の権利とを調和させ、これに偏向の憂えがないようにすることを期する。なぜならばその偏向は、あるいは自由を破滅し、あるいは秩序を紊乱し、そうして国民的統一を失うからである。

第三に、国民論派は社会全般の事物についてと同様に、政治や法律上にも国民的な独立を必要の条件とする。確かにこの論派は常に歴史的な事跡を考量の中に数えて、各国民の間に制度文物の異同があることを確認した。それに加えて強固な国民はそれが一つの国民である標章として特別の制度を持つことが至当であることを確認した。このゆえに代議制度はもともと西洋より取ってきたものであるにせよ、一旦これを日本に移植する上は必ずこれに特別の色合いを付けて、日本国民とこの制度との密着を図らなければならない。これまた国民論派が他の論派と異なる特性である。元来代議政体はイギリスをその創立者とする。そうではあるがこれをフランスに移した後はついにフランス的色合いを帯び、これをドイツへ移した後はまたドイツ的色合いを帯びる。そうしてそれが代議制度である理由になるとみな同じである。国民論派は立憲政体を日本的にして、世界中に一種だけの制度を創成することを期するものである。

(国民論派の内政の趣旨) 立憲政体に対して国民論派が他の論派と異なる諸点は、以上に述べた通りである。要するに国民論派は単に抽象的原則を神聖にして、これを崇拝する者ではない。まず国民の任務を確認して、これに肝要なものを採択して、国政上の大旨を定めるものである。自由主義は個人の与えられた能力を発達させ、国民の実力の進歩を図るのに必要である。平等主義は国家の安寧を保持して、国民多数の志望を充たすのに必要である。ゆえに国民論派はこの二つの原則を政治上の重要な条件と見なす。敢えてそれが天賦の権利であるがゆえ、または西洋の風習であるがゆえにそうするのではないのである。専制の要素は国家の統括および活動に必要である。ゆえに国民論派は天皇の大権を固くすることを期する。共和の要素は権力の濫用を防ぐのに必要である。ゆえに国民論派は内閣の責任を明らかにすることを期する。貴族主義は国家の秩序を保つのに必要である。ゆえに国民論派は華族および貴族院の存立に異議を抱かない。平民主義は権利の享有をあまねくするのに必要である。ゆえに国民論派は衆議院の完全な機構および選挙権の拡張を期する。個人の力を用いてはできないものには干渉がもとより必要である。国家の権力を施してかえって害があるものには自治がもとより必要である。国民論派は敢えて抽象的理論を借りて、それによって一切の干渉を誤りであるとし、また一切の自治を正しいとするものではない。要は国民の統一およびその進歩を期することに他ならない。個人主義を取る者は、国家は個人のためにあると主張し、国家主義を取る者は、個人は国家のためにあると主張する。二者はともに昔の迷った考えを争うに過ぎない。国民論派は、個人と国家とを並立して初めて国家の統一および発育が得られるものとするのである。すなわち国民の事情に応じて、この二者の伸縮を決定する。理論上の伸縮がいずれにあっても、国民の事情に適応する限りは、その実際上の結果はみな同一であるからである。

(国民論派の対外趣旨) 国民論派の内政に関わる趣旨は、大概この通りである。今その外政に関わる大要を吟味しよう。国民論派は、第一に世界中の各国民の対等の権利を認識するものである。個人に貧富賢愚の差があることは実際上免れがたいが、その実際上の差などがあるにもかかわらず、個人自身が自ら侮って卑屈の地に立ってはならない。この論派はこの自負の感情を一つの国民にもあるべきものとする。各国民はみなその兵力や富力などに差があるのは事実である。日本国民はヨーロッパの諸国民と比べて貧弱であることを免れない。そうではあるが国民として世界に立つ間は、この形に現れない差などに驚いて自ら侮ってはならない。この点で国民論派は内政干渉の嫌いがあるものに対し、しばしば痛烈に反対をした。国民論派が主張する国民的独立には、必ず国民的な自負心が肝要であるとする。ゆえに国民的な自負心は決して不当な感情ではないのみならず、これがなければ一国民たる者の存在を明らかにすることができないのである。そうして世界の文明は、この国民的自負心の競争より起こるものと言っても間違いないだろう。そうであるから国民論派は日本が比較上貧弱であることを知らないわけではないが、この差などを別問題として、国際上の対等の権利は屈辱を受けるべきではないとし、一旦不幸にして屈辱を受けたものは、これを回復することを一日も忘れてはならないとする。これを要するに他の政論派は欧米諸国民の富強をその人種固有の能力に帰して、とうてい東洋人種が企及するべきではないと断言するけれども、「王侯将相いずくんぞ種あらんや」[地位は血統ではなく能力による。陳勝の言。『史記』]。国民論派は一国民自身の位置より、またその本分より、かの自然的優劣論を痛烈に排斥するものである。

(国民論派の発達) 国民論派は、実に欧化の風潮に反対して起こったが、この論派は、単に欧化の風潮を停止することで満足するものではない。なお進んで日本の社交上および政治上に構成的な論旨を持つものである。そうであるから国民論派は一時の反動的論派でなくて、将来永遠に大目的を持つ新しい論派であると言うことができる。彼らはもとより自由の理を認識するが、自由は知識の進歩に応じて存することを信じる。彼はもとより平等の義を認識するが、平等は道徳の発育とともに生じることを信じる。知識は自由の本である。道徳は平等の源である。自由の理が明らかになり平等の義が立って、そうして国民的政治は完全なものになる。自治の能力のない者は人に治められざるをえない、自営の能力がない者は他人に制御されざるをえない。自由は知識が進歩して固有の能力を用いる者ほど多くこれを持つ。貴賤の間に礼譲が存在し貧富の交わりに敬愛が行われ、そうして後に初めて平等の義、国民一致の実相を見ることができる。国民論派はこの点より教育が要件であることを信じる。先に国民論派が初めて世の中に現れたのは、[三宅雪嶺、志賀重昂らによる]雑誌『日本人』においてであり、次にこれを発揚することにあずかった者は、我が新聞『日本』である。当初、世間の人は、その言論がすこぶる世の風潮に逆らうことが甚だしいので、あるいはこれを攘夷論とののしり、あるいはこれを鎖国説とののしって、排外的激論の再生と見なした。かつ固陋で単に旧物を慕う論者は一つの強い援護を得たように感じ、争いが起こってこれに和し、ついに「国粋保存」という別称が守旧論派の代名詞となるに至った。これは国民論派の発達を妨げた一大障害であった。私は「近時政論考」を書き終わろうとするに臨み、いささかその大旨を明らかにして、この障害を除かなければならないと信じる。今この文章の結末で私は再び公言しよう。曰く「君子が、真理を明らかにしようとすると、その説が時代に受け入れられないことを憂えるのではなく、その理が世間に誤解されることを憂える」。私は特に国民論派のためにこれを言う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?