お絵かきにおける光と影の豆知識

もと教習所の先生・三上です。

絵の方は素人で、人に教えたことなんてありません、むしろ教わりたいw

そんな私なんですが、先日あるさんからこんなご質問をいただきました。

「陰影の描き方を教えてください!」

これまた、奥が深いご質問を……(^^;)

ちなみに、あるさんは最近、IPhoneでよくイラストを描いていて、アップなさっています。

こんなキュートな絵から、

こんな力作まで。

どんどん上手くなるある画伯の絵から、目が離せないファンも多いでしょう。

これは、応援せねば。

というわけで、今日はざっくばらんに絵における陰影の描きかたについて。

と言っても、影を説明しようとすると光の説明もしなきゃいけません。

光と影の豆知識を最初は語りますので、ご了承ください。

(1)光と影について簡単に知っておこう

絵における陰影ってやつについて、簡単に認識しましょう。

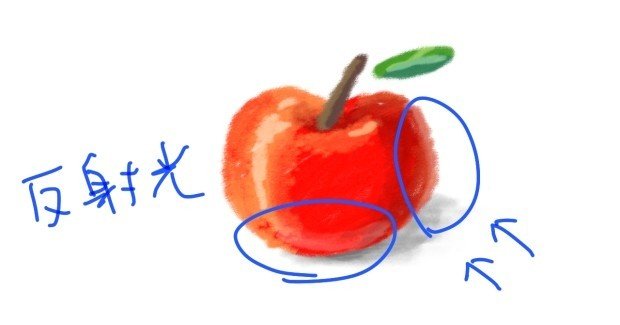

まずは、この絵をご覧ください。

私が超適当に描いたりんごの絵です。

主な光源は、画面手前側、左上からという設定です。

この絵では、

・りんごの固有色

・リンゴに当たった

・りんごの影

が描かれています。

それぞれを分解してみましょう。

まず、りんごの固有色を見てみましょうか。

この図がりんごの固有色の部分です。

皮の赤、ヘタの茶色、葉っぱの緑。

しかしこれだけだと、のっぺりとして立体感がありません。

これに影を入れると、

こんな感じ。

立体感は少し出たけど、まだのっぺりしています。

ここに直射光をいれると、

この通り。

直射光の特徴は、はっきりとした明るさ。

光を描くことで、このように立体感の感じられる絵になります。

しかし、まだのっぺりとしているように感じる方、いらっしゃったら鋭いです。

実は、直射光以外にもう一つ光があり、上の直射光のイラストにはそれが書き加えていません。

もう一つの光とは、反射光と呼ばれるものです。

反射光を足すと、こうなります。

どこが変わったか分かりにくい?

線で囲っときます。

主にこの部分。

テーブルが白色で、その色が反射したという設定のもと、白を足しています。

反射光は直接の光に比べて、鈍くぼんやりするのが特徴です。

実は反射光は日常的に目にしているんですが、意外と絵にしようとすると見落とされがちです。

(2)明るさの変わる場所

次に、明るさの場所についてお話しします。

明るさの変わる場所とは、超乱暴に言うと、

「面が変わるところ」「段差があるところ」

に光と影が生じます。

私が以前描いた、チョコレートケーキでちょっと見てみましょうか。

四角いケーキですね。

このケーキ、主な光源は右上です。

右方が明るめで、左下は暗くなっているのがお分かりいただけると思います。

このチョコケーキの本体なんですが、角の周辺に、特に大きな色の変化が生じているのは、お分かりいただけるでしょうか?

角を境に色が変わっているのは、角を境に光と影の具合が変わるからです。

このケーキでは、角のラインが面の変わり目。

この面の変わり目をピークに明るさが変わるから、影が生じるんですね。

よって、角を境に色を変えるのが基本です。

クリームの部分も、基本的に角を境にはっきりと色が変化しています。

絵では省略しましたが、このケーキ、金色のアルミカップが台座でした。

このため、アルミカップからの反射光も受けています。

接地面の影も大事です。

ここも角が生じます。

角ばったものははっきりっとした影の境目ができますが、りんごのように丸いものはグラデーションのような影ができます。

参考までに、箱と陶器の猫の写真を置いておきます。

(3)影の濃さと距離

影の濃さと距離には、相関関係があります。

簡単に言うと、

・近くの影は濃い

・遠くの影は薄い

という関係です。

いまいちピンとこないと思うので、解説します。

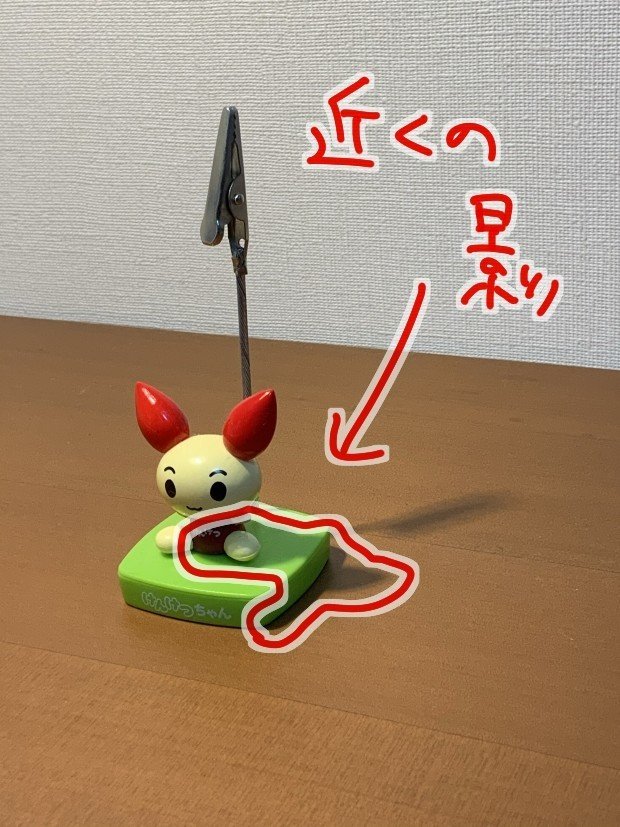

デスクライトを光源、けんけつちゃんのメモスタンドをモチーフとして用意しました。

けんけつちゃんの左上から光を当てています。

寄せました。

この子に落っこちている影を使ってご説明します。

まず、近くの影は濃く見えるという話なんですが、

この辺りの影。

・けんけつちゃん本人から台座に落ちた影、

・台座から机に落ちた影です

光源を受けたモチーフと、接地面が近いときに生じた影は、色が濃くなります。

対照的に、光源を受けたもチーフと、接地面が遠い影がこちら。

メモクリップ部分から机に落ちた影です。

台座から机に落ちた影に比べて、色が薄いのがお分かり頂けるでしょうか?

影を落とすモチーフが接地面から遠いほど、生じる影は薄くなります。

ちなみに、この影のルールを覚えておくと、奥行きの表現が上手になります。

(6)材質による陰影の違い

あとは、モチーフの材質によって陰影が変わる点は気をつけましょう。

金属や水のようなツヤツヤツルツルしたものは、明るい部分のすぐ隣に暗い場所が来て、明暗のコントラストが激しいです。

対照的に、布や紙のようなざらざらしたものは、基本的に同じ面であれば、明るい場所と暗い場所の明暗差はそんなに激しくありません。

これを押さえておくと、少し陰影をつけるのが楽になる、かもしれません。

今日の概論はここまで。

いよいよお待ちかね、陰影の描き方についてです。

(6)で、どうやって陰影を描くの?

で、ようやっとのこと陰影の描き方のご説明です。

あるさんはCGで絵を描いているので、CGでご紹介します。

私がCGで描くときの大まかな手順をざっと書いときます。

0.光源の位置を設定する

1.固有色を塗る

2.影の色を塗る

3.光の色を塗る

時間の都合、最初に使ったりんごの絵で実演します。

0.光源の位置を設定する

モチーフを描くとき、まず決めておきたいのが、光源の位置です。

そうすると、影は必然的に反対側に生じますので、影の位置も計算しやすくなります。

光源は最初のうちは1つで想定しておきましょう。

現実には複数ある時も、あえて1個に絞って構いません。

今回はよくある、左上からの光と設定します。

1.固有色を塗る

CGの時、私は固有色から塗っています(アナログはその時によって手順を変えていますが)。

通常レイヤーで大雑把に単色で塗ります。

2.影の色を塗る

今回、光源は手前側からの左上、という設定でしたね。

影は基本反対側に落ちますので、今回は右下方面に影を描写します。

乗算レイヤーで塗りました。

葉っぱと下手にも影を落としました、やはり左下方面。

3.直射光を塗る

光源が左上なので、左側に明るい色を配置します。

加算系のレイヤーで描写します。

加算レイヤーは光そのものを描けるCGならではのレイヤーです、ガンガン活用しましょう。

4.反射光を描く

反射光はアニメのような絵では省略してもいいと思うんですが、もしこだわるならという話で。

反射光は直射光と違い、鈍い光を放ちます。

描き方も、直射光とは異なります。

今回は白いテーブルの光が反射した設定でしたので、私はりんごの上に通常レイヤーで白色を置きました。

これだけだと真っ白けになるので、レイヤーの不透明度を10%程度にして、レイヤーをスケスケの状態にした次第です。

加算系のレイヤーも使えなくはないと思いますが、ピカピカしすぎる気がするので、私はこの方法です。

反射光は影の部分で目立ちますが、影より出張らないよう、さりげなく。

(7)陰影を手っ取り早く勉強する方法

陰影を手っ取り早く勉強するなら、アニメの真似をお勧めします。

アニメーターさんは極論2色で光と影を描き分けられる絵のプロなので、彼らの描く影に無駄はありません。

ちなみに、幼い三上はこれを参考に、

塗り絵で影を描いていました。

それが今も影の描写の基礎になっています。

▲塗り絵……ぇ(値段)

兄が塗り絵で影の描写をしていて、真似したのが始まりでした。

ただ、未就学児にはいきなり影を描くのは難しく、アニメブックをもとに「この絵ならこうなるのかな?」と考えながら塗っていました。

というわけで、あるさん、こんなんで答えになりましたでしょうか。

サポートいただきましたら、noteにおける活動(お絵かき、リーディング等)のために使わせていただきます(^^)