四天王寺の本尊は何か~大胆な仮説、水そのもの

仏教は仏像を礼拝する宗教ではなかった

仏教を理解する上で、大変デリケートな問題があります。お釈迦様が亡くなられてから、500年間、仏教は偶像崇拝を否定する宗教でした。つまり、お釈迦様のお姿を描くことは避けられていました。

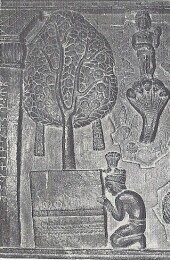

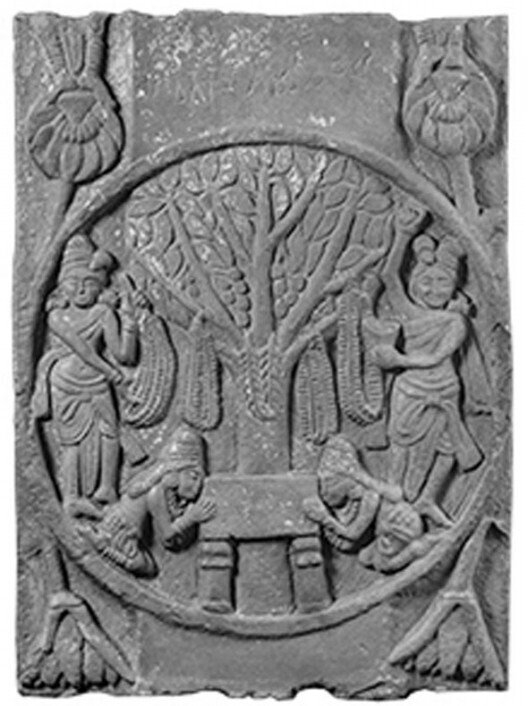

初期仏教でも美術作品は創作されます。仏伝を描いたレリーフが残されていますが、お釈迦様のお姿は決して描かれませんでした。

この作例では、お釈迦様は、菩提樹により象徴されています。

仏像が生まれたのは、アレキサンダー大王の東征により移住した、ギリシャ人により、ガンダーラ地方で、ギリシャ彫刻の技法で生み出されたものと考えられています。

そこから、仏像の制作は一気に広がります。

そうした仏像をともなう宗教として、日本にも仏教が伝わりました。

しかし、日本でも、宗派により仏像への信仰は、微妙に異なります。日蓮宗では、礼拝の対象は、南無妙法蓮華経の文字です。また、禅宗でも仏像はささやかなものです。

では、聖徳太子はどう考えられたのか。定かなことはわかりません。日本人の神信仰では神のお姿を礼拝することは、古代から今日まで、ありません。神社には、神の依り代となる空間そのものや、岩や樹木、あるいは鏡が礼拝の対象として置かれたりします。

神の姿を描くことをはばかる。これは、人類共通の観念ではなかったでしょうか。アニミズムでは世界の多様な現象を一つの形に限定することは、できません。あるいは、一神教でも、ユダヤ教やイスラム教では、偶像崇拝は禁止されてきました。イスラム教では、マホメットを描くことも禁止されています。初期仏教と同様です。

神を積極的に彫刻や絵画に描くギリシャ文明は、例外的なものかもしれません。ギリシャ文明の影響で近代ヨーロッパの宗教美術が発展し、また仏教美術もギリシャ文明により変革されたものと言えます。

日本人は、仏像の高度な造形美術を学び、かつ偶像崇拝を否定する神信仰も維持した。そうして、まぜこぜの精神世界を調和させる。聖徳太子の課題もそのあたりにあったかもしれません。

仏像は、偶像であって、偶像ではない。いかに豪華な仏像であっても、タマシイをこめる作法がなければ、木偶の坊です。すす払いをするために仏像に触れるためには、タマシイをいったん抜く儀礼を必ず行います。タマシイには姿かたちは無い。ひじょうに洗練された信仰が、神仏融合により育まれたといえます。

四天王は基本的に脇役

四天王寺という名称を、不思議だと思いませんか。四天王は、仏様を護る脇役ユニットです。脇役が、日本最初の寺院の名称となっています。

東大寺戒壇院の四天王。東大寺の御本尊は言うまでもなく大仏(毘盧遮那如来)さんです。と同時に、東大寺を総本山として、聖武天皇が全国に造営を命じた国分寺の総称が、金光明四天王護国寺、でした。

四天王寺の入り口には、大きな石柱が立ち、四天王護国寺、と書かれています。東大寺と違い金光明の字がありません。これは、聖徳太子の時代にはまだ、四天王の功徳を説いた金光明最勝王経は伝来していなかったからです。戦前の学説は、それをもって四天王寺の飛鳥時代創建を否定するものもありました。

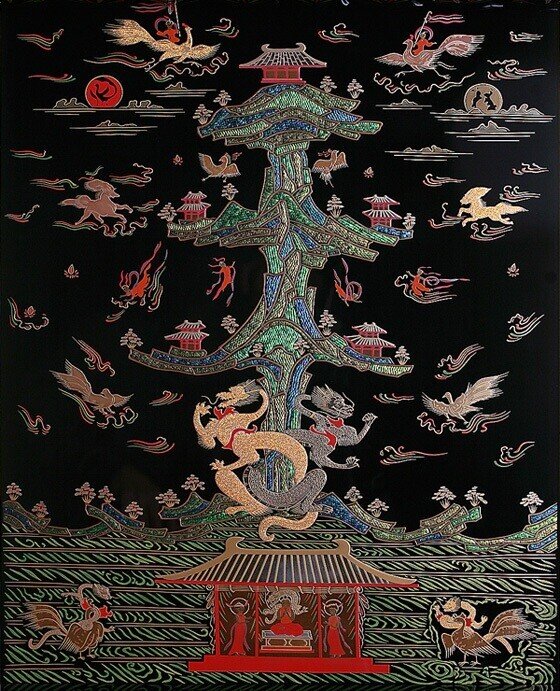

しかし、四天王がいらっしゃる須弥山の知識はありました。推古天皇御物、玉虫厨子には須弥山が描かれています。

玉虫厨子。現代の工匠によるレプリカより須弥山図。

聖武天皇による東大寺の造営には、前代未聞の大仏の鋳造と同時に、仏弟子つまり僧侶を国家資格として生み出す授戒灌頂の場を設ける目的がありました。その権威ある導師として来日したのが鑑真です。最初の授戒は大仏の前で行われました。鑑真は、授戒の道場として戒壇院を創建します。戒壇院では、四天王に囲まれて僧侶になる儀式をおこないます。

創建当時の戒壇院の四天王像は残っていません。今に伝わる四天王は、他のお堂から移られたもののようです。

戒壇院のように役割の明確な四天王ならば、他に御本尊がなくとも理解できます。

では、聖徳太子は、四天王寺に四天王以外に御本尊を置かれたのか。あるいは、四天王寺は名前の通り四天王の寺であったのか。

天智天皇による金堂の模様替え

663年中大兄皇子(後の天智天皇)は老いた母斉明天皇をともない、百済を復興し朝鮮半島の覇権を回復するため、九州へ向かいます。斉明天皇は、そこで亡くなりました。

敵は唐と新羅の連合軍。彼我の軍事力、特に海軍力を比較すれば、無謀な戦いです。

唐の軍艦がどのようなものか。参考までに、三国時代の巨大船、楼船の模型を見ておきます。

倭人は小型船の軍団。敵うわけがありません。惨敗して、無数の犠牲をだし、中大兄は逃げ帰ります。

考えてみたら、この戦い以降、日本は秀吉の朝鮮半島攻略まで、海外戦争はしません。あとは、明治時代の帝国主義。いずれも最後は自滅します。基本的に海外戦争には不向きなメンタリティの民族ではないか?それは余談として。

唐と新羅は、日本への侵略の意図はありませんでしたが、中大兄は唐の海軍力におののきました。難波まで帰還したら、四天王寺の金堂の四天王を、唐をにらむように、西向き一列に並び替えます。そして、金堂の本尊として、後世に救世観音と信仰されるようになる、弥勒菩薩像を寄進しました。

そこで、ひとつの推理です。元々、金堂の四天王の中央に御本尊となるべき仏尊がいらしたならば、中大兄はそれを廃止されたことになります。しかし、それは、四天王に対しても失礼きわまりない傲慢ではないでしょうか。つまり、四天王の中央にあるべき御本尊は無かったのではないか。四天王を基壇の片側に並べてしまうと、基壇は空っぽの空間になります。だから、そこに半跏思惟の物思いにふける仏像を置かれた。

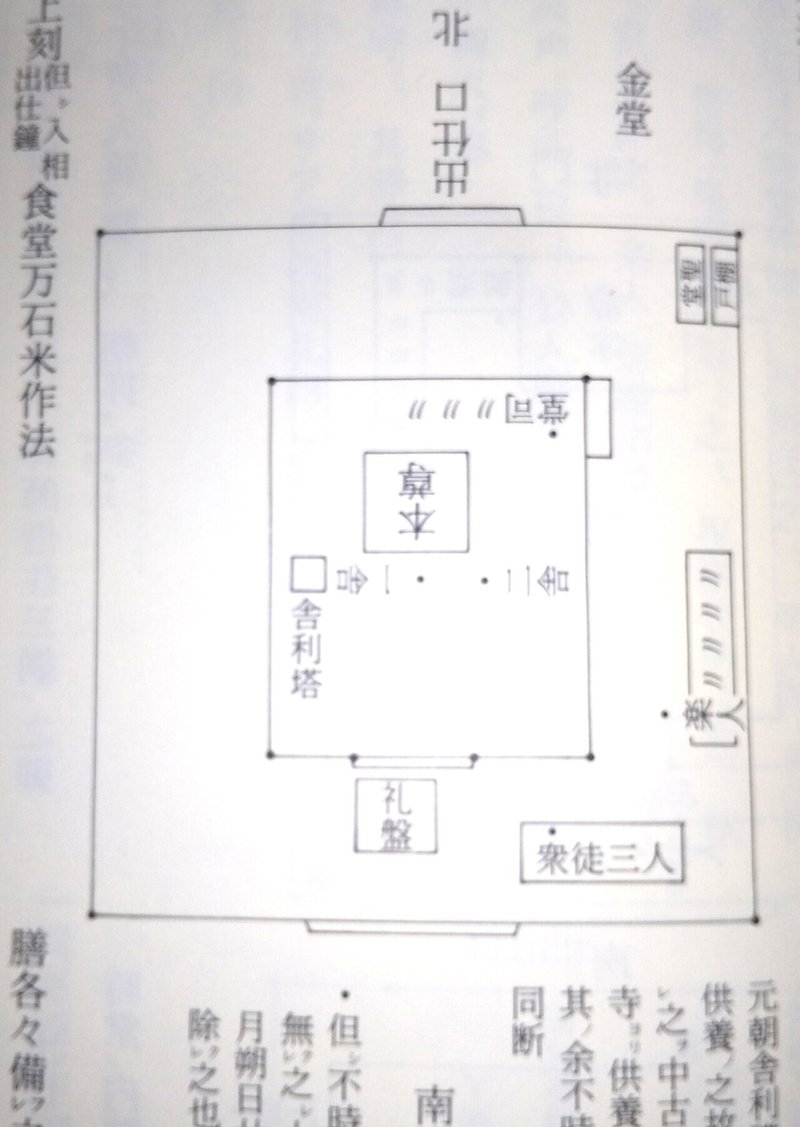

図は、江戸時代中頃の「四天王寺法事記」の金堂見とり図です。

四天王は書かれていませんが、御本尊の右手前に並んでいました。御本尊は、基壇のやや奥に置かれ、中央の空間が空いています。

昭和の戦後再建の折り、四天王の配置は、実に1300年振りに、基壇四方に戻されました。そして御本尊は、その中央に初めて置かれます。

金堂の中心には井戸がある

御本尊救世観音は、聖徳太子そのものと信仰されています。そのお姿をご覧になるとき、ぜひイメージしていただきたい事があります。救世観音の真下には、亀井水の水源でもある井戸があります。

創建以来、何度もの再建をへても全体の伽藍設計は、寸分たがわず再現されてきました。この四天王寺の謎は、すでにこのnoteで解明しました。金堂の位置を決めてきたのは、この中央の井戸です。

もし、天智天皇による模様替え以前に、御本尊といえる仏像がなかったとしたら、四天王が守護していたのは、この井戸の水ということになります。

この井戸から亀井水へと導かれる水が、四天王寺の御本尊と言えるものであった。

神社ならば、井戸そのものが礼拝の対象であることは、ごく普通の発想です。

四天王寺は、王権の国家安泰のために創建されました。医療、福祉、学問の総合センターでもありました。その信仰の中心、つまり御本尊は、水、であった。

金堂中心から亀井水へと導かれる水の起源について、世阿弥は、謡曲弱法師(よろぼし)のなかで、はるか西方の須弥山の麓の無熱池(むねつち)から導かれる霊水であると語りました。無熱池は、サンスクリット語で、アノクダッチ、といいます。

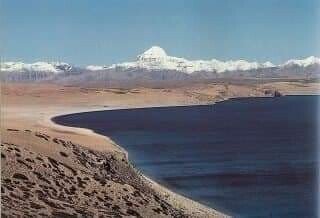

玄奘三蔵法師は、実際にアノクダッチを訪れています。推定で、カイサル山の麓のマナサロワール湖がアノクダッチだと考えられています。カイサル山は須弥山のモデルとして、神聖不可侵の山、巡礼の聖地と今も信仰されています。

巡礼路から望むカイサル山

マナサロワール湖からカイサル山を望む。

弱法師。盲目の主人公、俊徳丸。

ヒマラヤ山脈の西の果て。三蔵法師も訪れたマナサロワール湖から龍神が導く四天王寺の亀井水。その水が、飛鳥王権の福祉社会の、魂のシンボルとして、須弥山の四天王により守護されている。

四天王寺の信仰世界に、聖徳太子がこめられたヴィジョンを、ご理解いただけたでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?