The Power of 3:東日本大震災から10年

あの日

2011年3月11日、10年前のあの日についてはTwitterで書くつもりでしたが、涙が出るほど想いが溢れたのでnoteに書くことにします。

3月は日本では終業、卒業シーズンで、私の勤めている学校に研修生が訪れる事が度々ありました。日本語や文化の授業を英語で準備し、私が担当するクラスの生徒を教えてもらうといったプログラムです。そして終盤あたりに私の家で親睦会のバーベキューパーティーをするのが恒例でした。2011年度も同じようにプログラムが実施され、金曜日の授業を終えた後研修生達は近所のショッピングセンターへ持ち寄りパーティー風にお菓子や飲み物を買いに、私はバーベキューの準備に取り掛かりました。

すると携帯に同僚から一通のメールが。

「日本のニュース聞いたけど家族は大丈夫?」

慌ててネットでニュース確認、愕然としました。東北地方太平洋沖地震は日本時間14時46分18.1秒に発生、オーストラリア中央地域の夏時間は日本より1時間半進んでいるので16時15分ごろ、正に学校が終わり研修生が授業の準備や実践の達成感を噛みしめながら高揚している時に起こったのでした。この時点では地震の被害の全貌は伝えられておらず、又当時は日本の携帯を使って海外でネット利用は余りなかったのか研修生達は買い物中にこのニュースに気付かなかったようですが、引率の教員が日本から国際電話で知らされたようでした。全員が買い物後に私の家に集合した後、私は研修生達の家族の安否確認を見守りつつ再びネットでの地震情報を共用しました。幸い皆家族の安全は確認でき、その後の会食は一週間の研修を振り返りながら和やかに行われました。

週末、ほぼ全員の研修生は高等部で日本語を勉強する生徒の家にホームステイ。震災の後で研修生も心細いのではないかと、迎えに来たホストファミリーにそれぞれ「研修生の人たちが日本と連絡とれるようにインターネットや国際電話をを使ってもいいですか」とお願いすると「勿論!」と皆快く承諾してくれました。

週明けの月曜日にシドニー経由で帰国の為空港に集まった研修生に話を聞くとホストファミリーが皆親切でとても楽しい週末だったとの事でした。この頃から段々公表されてきた被害の規模、そしてまだ続く余震に心配を抱きつつシドニーに旅立つ飛行機を見送り、その数日後に無事に帰国、在籍の学校まで交通の不便がありながらも到着したと連絡があり、ほっと胸をなでおろしました。

悲しみの中、何が出来るか

東日本大震災の被害規模は連日ニュースで報道されていました。津波による大惨事で多くの方々が亡くなり、福島第一原子力発電所事故で放射性物質の放出など心が痛む映像を目の当たりにする日々でした。

10日間の短期研修のグループを見送った後、1か月の長期研修に参加していた2名は引き続き滞在しました。この2名は大学院生で論文執筆のための教育実習として参加しており、日本文化の授業を数種類準備、実践するだけではなく、それぞれ希望した学年の1クラスと行動を共にし生徒に接しながら授業案を改善していったりオーストラリアの教育法をより深く見学することによって今後の自身の教師としてのキャリアに役立つことが見つける事が滞在の目的でした。大震災があり色々不安を抱えていたと思いますが院生さんの二人は一生懸命生徒と英語で話し授業及び論文研究に取り組んでおり、私も長時間一緒に過ごすようになりました。

もうすぐ日本に帰国するこの二人に何か出来るだろうか。

この二人を通して日本に伝えたい事はあるだろうか。

私の生徒に何か教えることが出来るだろうか。

そんな思いが頭の中で芽生え、アイデアが浮かびました。

「学校の教会の時間に話をしよう」

普段は宗教学の先生が聖書の節を分かりやすく説明し、歌を歌ったりクラスが道徳的なお話の発表をしたりするのですが、二人が帰国する週の教会は私が仕切りたいと申し出ると先生は承諾してくれました。

その後は、いつも通りの妄想、試走まっしぐらでした。

「3」の力 The Power of 3

見出しの画像はその教会で話した時に使用したPowerPointのタイトルです。10年前のファイルがまだ保存されていました。

The Power of 3 - 「3」の力。なぜ3なのか。

まず、この教会の進行を準備したのは私と院生さんの二人、3人の合作でした。

キリスト教用語にTrinity, トリニティー、三位一体 (神, キリスト, 聖霊)があり、「3」が関係していること。

そして最大のポイントはこの3つの国の繋がりを示す事でした。

2011年の最初の3か月に、この3か国は自然災害に見舞われました。

1月、オーストラリア、クイーンズランド州の豪雨洪水

2月、ニュージーランド クライストチャーチの地震

そして3月、東日本大震災。

亡くなった方々への想い、自然に抗えないくやしさ、そして将来への不安をみんな抱えていました。そしてお互いを助け合おうとしていたのです。

洪水で苦しんでいたクイーンズランド大学のために協定校の福島大学の生徒が募金を募り寄付していた事。

そのクイーンズランド州所属のレスキュー隊がクライストチャーチの地震救済に赴いた事。

そしてニュージーランドの救助隊も福島で救助活動を行いました。

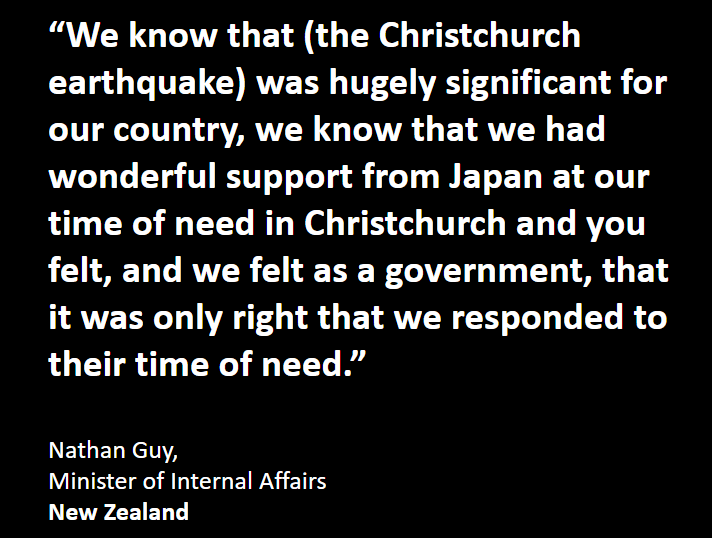

ニュージーランド内務大臣も「クライストチャーチの地震救済に協力してくれた日本が窮地に立たされている時に、同じように協力することは当然のことだ」と演説していました。

オーストラリアも救助隊派遣や日本赤十字社への募金などの活動を行いました。英語ですが豪日交流基金の冊子にも援助活動が記されています。

この「三国の絆」はあの時の教会の参加者全員に知ってもらいたかったのです。それは二人の院生さんへの「遠くからでも手を差し伸べる人たちがいる」というエール、そして生徒には「みんな助け合っているんだよ」と。

締めくくりは日本人3人で音楽演奏。院生さんの一人は沖縄出身で、文化教育のために三線を持参し担当していた5年生に「てぃんさぐぬ花」を教えていました。この歌は是非全校生に知ってもらいたい、と英訳を付けて披露しました。

親や年長者の教えに従うことの重要性を説く沖縄の教訓歌。歌詞にはバリエーションがありますが、こちらが印象に残りました。

いち足たらん事くとぅや

一人ちゅい足たれー足だれー

互たげに補うじなてぃどぅ

年や寄ゆる

行き届かないことは

互いに助け合って

互いに補い合ってこそ

歳をとる

あの時、皆が心に留めておくべき励ましの言葉だったと思います。

「見えない壁」を超えられるか

2011年度に参加した研修生の一人が翌年も参加していて「大震災の時に日本にいなかった自分は、他のみんなの『震災の時どうしてた?』という団結の会話に入っていく事が出来なかった」と言っていました。実際に被災し不安な社会を生き延びていく辛さとはまた違う、その人なりの罪悪感から生まれる辛さなのでしょうか。長年遠い国から故郷に思いを馳せる私もその気持ちが分かるような気がしました。

あれから10年間、開催時期が変更された時もありましたが研修はほぼ毎年実施されていました。素晴らしい先生になるだろうなと感心した人、英語がからきしダメなのにけん玉がものすごく上手で生徒に大人気だった人、研修直前にオーディションに受かり声優になりものすごいオタクトークで盛り上がった人、あまりにも自信過剰で授業内容はまとまっておらず思い切り喝を入れた人、など様々な出会いがありました。教師として彼らの歩む道のりにほんの少しでも花を添えていけたらなあ、と思い活動してきました。

そして2021年度、この長く続いた研修も新型コロナという「見えない壁」に塞がれてしまいました。原則海外旅行は特別な理由がない限り禁止、いつ再開できるのか先も見えません。そして世界各国が自国のコロナ対策に追われている今、もし自然災害があれば10年前に見た「他国に手を差し伸べる」事が出来るのか。

出来てほしい。自分もできるようになりたい。そう思うこの頃です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?