尻尾の先を吹き消して

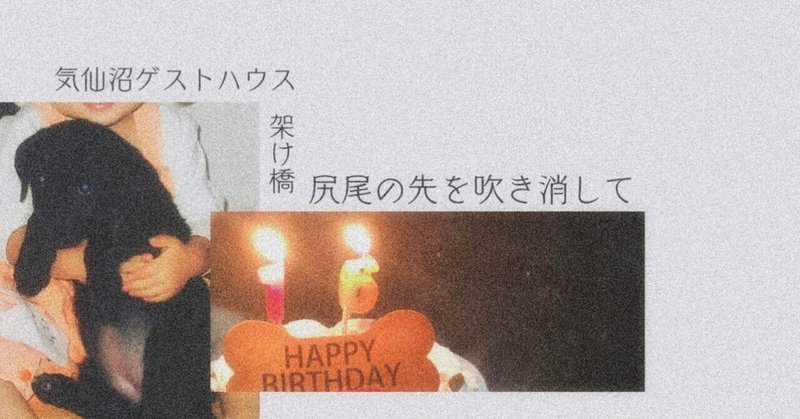

数年前から実家のリビングには、愛らしい黒い犬の写真と静かな白い包みが置いてある。

気仙沼から一晩ばかりの帰省をしたわたしは、ただいまとおめでとうを伝えた。

・

わたしが2歳のとき、家に犬がやって来た。

艶々と黒くて胸に白い模様があって耳が垂れている、世界中の可愛いをかき集めたような子だった。

父親が「職場近くの美容院で子犬が生まれて可愛い」と家族に話したところ、それを聞いた母親は飼いたいと思い、わたしたち3姉妹を連れて子犬を見に行ったそうだ。

いよいよお迎えする日。

家に向かう車の中で、母親と離され不安でクンクンと鳴く生後2か月弱の幼子に向かってわたしは、

「ママもういないよ」

と残酷にも言い放ったらしい。

この話は高野家で未だに語られ続けているが、当の本人であるわたしは一切記憶にない。

ふたつしたのいもうと。

まもるべきそんざい。

幼いながらにそう思っていた。

ふたりの姉に甘えまくり、かつ親戚の中でも最年少者として育っていたわたしは“自分より後に誕生した生命をお世話する”というものに憧れがあった。

だから、お気に入りのクシで頭から背中まで何度も梳かしたし、あの子が眠そうにしていたらお腹をトントンとして寝かしつけた。

夜中に雷が鳴ったときは、この世の終わりのような顔をしてわたしが寝ているベッドによじ登ってきたあの子の背中を必死にさすった。それでもあの子の震えが止まらないときは頭を抱えて隠したし、耳を塞いで聞こえないようにした。

本当はわたしも雷が苦手だったけど、妹に頼られたい気持ちの方が大きかった。おかげで、わたしは雷がすっかり平気になった。

震災が発生してしばらく落ち着かない中で生活を続けていたとき、わたしの隣に来てふせの姿勢をしたあの子がコクリと船を漕ぎ始めた。その意識の中でわたしの隣を選んでくれたこと、居眠りをするくらいあの子も異変を感じていたこと、その他いろいろな感情が混ざり合って一気に押し寄せてきてこの存在を守らないといけないと強く思った。

・

高校3年生のとき夏季講習から帰るとあの子の口から赤が流れていた。日に日に歩けなくなってはいたけど、より立てなくなっていた。

それから毎朝、学校に行く前にあの子の写真を撮った。ふたりだけの秘密の時間みたいでうれしかった。

ある朝、いつものように写真を撮ろうと近づいたとき、何かを訴えるようにこっちを真っ直ぐ見つめてきた。

両目は白く濁って、ほとんど見えていなかっただろうに。

思わず、手を伸ばしてまぶたをゆっくり撫でてやった。これが、わたしたちのさいごの時間になった。

あの子が灰になる日の前夜。

いちばん感情が表れていたから、と尻尾の先の毛を切った。自慢の黒と、生きてきた年数を感じられる少しの白が混ざるように。

寂しがりなのに、怖がりなのに、いつの間にかわたしが知らない世界へひとりで行ってしまった。なんだ、わたしより随分しっかりしているじゃないか。守られていたのはずっとずっとわたしの方だったんだ。

そんなことに気付いたら急に道端に放り投げられたような気持ちになって、悲しくてかなしくて、お風呂でひとり泣いた。

・

大好きだった尻尾はもう動かなくなってしまった。

火がついている間は忙しなく揺れ動き、消えると同時に温度が無くなるそれは、まるでロウソクのようだと思った。

------

跋文

犬が好きだ。とてつもなく。えげつなく。

あの子がいなくなってからわたしの犬不足は深刻な問題となっていた。

毛皮をモフモフしたい。両手で顔周りをワシャワシャしたい。

実家で犬を迎えるかどうかの話題が出たときもあったが、あの子の存在が大きすぎてしばらくは無理だと結論づいた。

だから、街中で犬を見かけるたびに駆け寄りたい気持ちを抑え、犬か猫どちらを迎えようか迷っていた友達にはわたしが散歩するから犬にしろと迫り、実家近くの茂みにいた人ん家の兄弟猫や公園の野良猫と仲良くなって日替わりで愛でさせてもらった。そんな中、友達は猫を家族に迎えていた。

わたしの犬好きは、どう考えてもあの子から始まっている。2歳から18歳までを犬と一緒に生活すればきっと誰でもそうなるだろう。

時には楽しみにしていた焼き芋を丸ごと奪われた恨みで無視を貫き、時には自分の苛立ちを解消するために理不尽な八つ当たりをした。

それでも、あの子は変わらずに信頼を寄せてくれていたと思う。

急に悪態を吐かれても困った顔をして機嫌を取ってきたし、うざいくらいくっついてもため息をつきながら側に居てくれたし、泣いていると見えない眉毛を最大限に下げて近寄ってきてくれた。かわいい。

たまにわたしが散歩に連れて行くと、耳を羽ばたかせて顔をこっちに向けながら歩いてくれた。かわいい。

下唇の内側を食い千切る勢いで噛みたくなる可愛さ。わかるかな。

可愛さを噛み締めるってこういうことなんだって、今なら自分の口の肉も美味しく感じるのかもって、大真面目に思ったりするやつ。共感してもらえる、きっと。

そういえば、ずっとずっと散歩担当だった父親はそんなに好かれていなかったなぁ。雨の日も雪の日も風の日も灼熱の日も、朝晩頑張っていたのに。ちなみに父親は、祖母の家で飼っていたあの子の姉妹犬にも好かれていなかったので、そういうタイプの人なんだと思う。かわいそう。

我が家があの子の全てだったから何があっても信じようとしてくれていたんだろうな、とこれを書きながら改めて考えていた。そうしたらなんだか泣きそうになってきたから、そろそろ書くのを止めようと思う。

・

お誕生日おめでとう。

そんな日に、あなたと過ごしたまちに、あなたが眠る家に、少しでも居られて良かった。

好きなものお腹いっぱい食べてね。だいすき。

------

書:ぬ