アルバムアートは、共有と私有の渦の中でさらなる変革を遂げる。

こんな記事を読んだ。

レコード時代から連綿と続くアルバムアートワークの歴史の奥深さに、思わずため息が出た。

アンディウォーホルがデザインした、ヴェルヴェットアンダーグラウンド&ニコのバナナのジャケットイラストとか、クリエイター集団ヒプノシスが手掛けたピンクフロイドのアルバムカバーの数々とか、現代の音楽シーンに出てきても何ら遜色ないほどの魅力と革新性を保っていると思う。

このバナナ、めくれるんだぜ……。

これらは、今さらここで取り上げるのも野暮なくらい伝説的なお話。

この記事を見て自分が感じて書き留めたいと思ったことは、連綿と続くアルバムアートの歴史の中で、自分たちが生きる今この時代が間違いなく大きなパラダイムシフトの時期で、アーティストたちはその変化にどう対応していくかを問われることになる、ということ。

◆

CDの売り上げが落ち、音源はyoutubeかストリーミング配信で聴く、ということが常識になりつつある中で、音楽シーンにおけるアルバムアートの重要性が下がりつつある、という考察は確かに的を射ているように思える。

だが、それは一側面に過ぎないと思う。

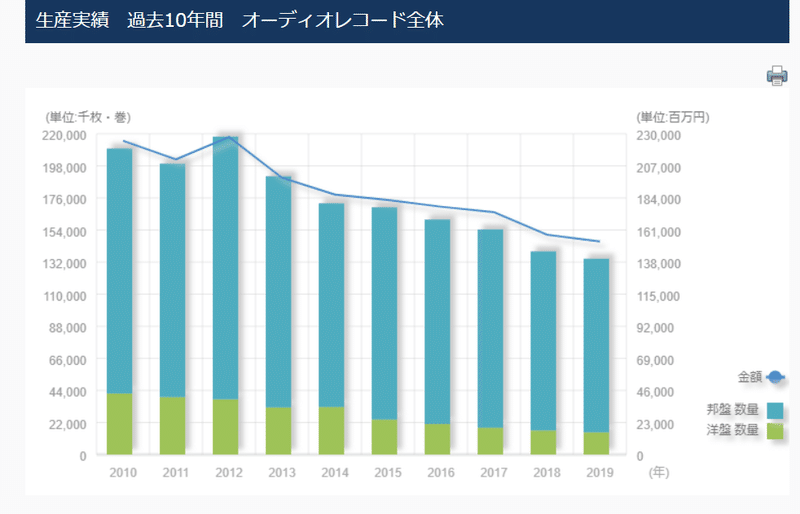

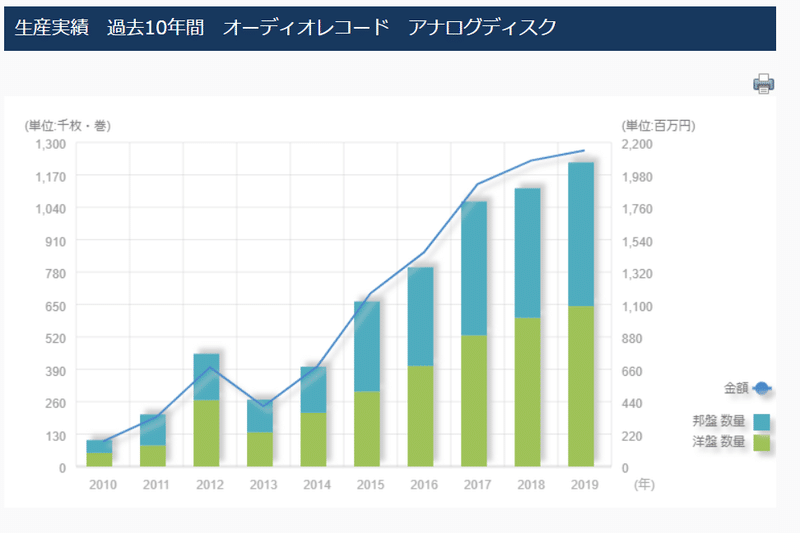

一般社団法人日本レコード協会が公表しているデータによると、下記のように、オーディオレコード全体の市場が縮小傾向にある一方で、アナログディスク(いわゆるレコード)の生産は今急激に伸びているという。

デジタル時代の反動として、回顧主義的にアナログレコードがもてはやされている、と結論付ければそれまでだが、事態はそんな単純ではないと思う。

これは、旧時代的と思われていたアルバムアートが、音楽を味わうための大切なエッセンスとして再評価されつつある過程であると思うのだ。

◆

ストリーミングと無料配信による音楽を「共有する」パラダイムに時代の流れが変わったことはもはや火を見るよりも明らかだ。それを否定したところで誰も幸せにならない。それは出版不況を電子書籍のせいにして変わろうとしないのと同じくらい愚かだ。すいません、過去の自分です。

思えば音楽限らず、シェア〇〇というサービスが様々に立ち上がるこの現代は、「共有欲求」とでもいうべき新たな軸に経済の在り方が変わっていく時代なのだと思う。お前のものはおれのもの。おれのものもお前のもの。双方向的ジャイアニズムとでも言うべきか(絶対に言うべきでじゃないですね)。とにかく、そういう所有の概念そのものが変わっていく渦中に自分たちは生きているのだ。

だが、そんな中でも音楽をごくごく個人的な嗜好品として「私有する」という楽しみ方がなくなるわけではない。大切なものは手元に置いておきたい。お父さんが娘の結婚に反対するのと同じ心理。レコード再評価の動きは、人間本来の「好きなものを自分だけのものにしたい」という感情が向かう先として当然の帰結である。

そして、である。

このパラダイムシフトは、もれなくアルバムアートシーンにも大きな刺激と変容をもたらすと思うのだ。

◆

これからは、「モノ」としてのアルバムとかEPとかに求められる価値が問い直されていくのだと思う。個人の所有欲求にダイレクトに刺さっていくような、モノとしての付加価値が強く求められていくようになると。

たとえばApple MusicにおいてアルバムとかEPというものは、言ってしまえば楽曲同士を同じグループとして整理するための概念に過ぎない。アートワークにしても、同じクラウドサーバにアクセスしているみんなが一様に受け取っている視覚情報にすぎない。デザインを気に入ることはあっても、「これは自分だけの作品だ」と感じることはない。

みんなが平等に高いクオリティの音源にアクセスできるのはストリーミングの素晴らしいところだ。この仕組みのおかげで、どれだけ新しい音楽に出会えたか。まじApple Musicさまさまです。

だが、コアなファンはそれだけでは満足できない。みんなと同じものではなく、「自分だけの所有物」としてアーティストの作品を持っていたい。そういう欲求が当然出てくる。

そこに、「モノ」としてのアルバム・EPの価値が出てくる。

ストリーミングでは得られない付加価値がほしい。無機質なデータではない、温かみを持ったモノがほしい。

そういった感情に答えていくための手段として、アルバム・EPが作られるようになっていくだろう。

たとえば、手書きの歌詞カードとメッセージを入れる。

たとえば、アルバムを買ってくれた人だけアクセスできる特典動画へのリンクを封入する。

たとえば、ジャケットデザインを複数用意して、選べるようにする。

いろんな工夫が考えられる。

そういった流れの中で、アルバムアートはより広義な形に変容していく。ただ単にかっこいいジャケットを作って終わり、ではなく、よりファンに熱を込めたプレゼントをするための総合デザインへと変わっていくのだ。

◆

アルバムアートシーンのクリエイティブは、衰退していくのではなく、むしろより革新的で熱のこもった有機的なシーンへと変貌を遂げていくに違いない。

それもこれも、音楽視聴のインフラがストリーミングに変わったからなのだ。

共有と私有が並存する中で、お互いがお互いの価値を高めあっていくのだ。

それって素敵じゃないですか。

もちろん先ほども述べたようにレコードの売り上げが伸びていることで従来のアルバムアートシーンの再評価の動きもあるし、インディーズシーンではいまだCDの物販が盛んにおこなわれている。完全に時代が新しいパラダイムにシフトしたわけではないと思う。

だが、これからは加速度的に上記のような価値が重要性を帯びてくるのは間違いないだろう。

これは、曲がりなりにもクリエイティブに足を突っ込んでいるものとしては喜ぶべき事態である。

自分たちの創造性や作品に込める熱意が、より真摯に、切実に求められる時代になるのだから。

◆

ポストコロナという情勢が、上記の動きに拍車をかけるのではとも思う。

今までファンの「所有」欲求を満たすための大きな車輪として回っていたライブシーンの在り方が問われつつあるからだ(ただしここでいう「所有」とはモノの所有ではなく、一回きりの時間を所有する、という少し変則的な所有の形だが)。

ライブシーンそのものの形が変わっていくことに加え、ファンがアーティストを応援する、あるいはアーティストの作品に触れるチャンネルがCDやグッズなどの「モノ」に大きく開かれるようになるだろう。

つまり、モノづくりでどれだけファンを魅了できるか、にアーティストの評価も依存していくことになる。

良いモノをつくれば、それだけファンにとっての価値になる。そういう誠実なwin-winの構図が生まれていく。

それって素敵じゃないですか。

◆

急激な変化というのは、どんな形であれ恐ろしさを孕むものだ。

それは旧時代のシステムを否定することであり、そこから脱せない人たちを切り捨てることでもある。

でも、新たなシステムに移ることによって生まれる価値や可能性も確かにある。

音楽業界は衰退なんてしない。ただ、在り方が変わっていくだけだ。

同様に、アルバムアートシーンも衰退なんてしない。クリエイティブの幅が広がっていくだけだ。

ここに書いたことは、客観的データに基づいた厳密な分析ではないから、実際は予想のようにはならないかもしれない。

でも、だからといって取り組むことに違いが出るわけでもないと思うのだ。

今までもこれからも、音楽やアートという畑で、誠実に作物を育て、それを欲している人たちにちゃんと届ける。

それがすべてだと思うのだ。

だから自分は、その畑で作物を育てる農夫として、自分が作ってきたもの、そしてこれから作るものを信じ続けたい。

そして可能なら、音楽やアートにかかわるすべての人たちに、その作物を食べて美味しいと思ってほしい。

その作物を食べて幸福に生きてほしい。ただそれだけなのだ。

こんな自分でもサポートしていただけるなら、より質の高いイラストや文章などのコンテンツを作るためのインプットに当てさせていただきます。