【最速2ターンLOループ】kaisindonのドラグスコーラー徹底解説¥0【DMvault大会優勝×5 準優勝×8】

ドラグスコーラーの教科書を目指していきます。

10/5

ドラグス1枚のルートに関する記述について、修正しました

9/17

DMvault大会、準優勝でした。

8/24

大幅に更新しました。

8/23

導入部分への追記、メカ―ネンルート、メタゲーム上のバケドゥ採用意義の追記、順序の変更を行いました。

8/22

卍夜を使ったメカ―ネンルートを追記しました。

8/19

ボトムケア方法を追記しました。

8/15

大幅に更新を行いました。

8/14追記

8/10、8/13とDMvault大会で使用し、8/13に優勝できました。

修正および追記を行いましたが、今回やや難しく分かりやすさへの配慮なしに書いた部分について、自覚がありながら一旦そのままの表現で置いているのでご了承ください。

8/12追記

バタイユ2枚のルート等追記しました。該当ルートはドルスザクが足りない状況でメラヴォを使わなくて済むル―トになります。

8/6追記

8/4、8/5とDMvault大会で使用し、初日はミスで初戦負けしてしまいましたが、2日目に準優勝できました。

8/9追記

8/9、3日目の使用でDMvault大会、優勝できました。色々学びもあったので後で追記します。→8/10、対戦レポート項を増設

8/4追記

大幅に更新を行いました。

本記事は上から順に

◆ループ方法、フィニッシュ方法、プレイ意識

◆対戦レポート

◆各対面の主な勝ち方

◆採用カード解説

◆採用候補カード解説

◆デッキギャラリー

の順に進んでいきます。

更新後文字量が膨大になってしまったので、先にこれを頭に入れていただいた上で、目次から必要な部分を順を追って読んでいただくのをお勧めします。PC環境推奨です。

※8/23の更新に伴い順序を変えました

ループを確立して以降のデッキから見て、重要度が高い部分は太い罫線で囲っています。

また、文章中の重要な部分には以下のイラストを引用しています。(8/15更新)

◆はじめに

◇訂正とお詫び

上記記事のルートについて、《闇市》時に《バタイユ》の破壊を置換する前に《ドラグスザーク》を破壊する挙動を用いるミスがありました。間違ったルートを記載した事をお詫び致します。

今回の記事には、神の試練不採用でも可能なルートを載せてあります。

◇お読み頂く前に

DMYouTuber数名が「青黒スコーラー」という名前でこのデッキを紹介しています。

正直俗称はどうでもよいのですが、デッキタイプ自体を知らない方にはこちらの記事を読む前に、上記記事に目を通して頂く事もお勧めしています。

ドラグスコーラーに関しては他にも記事を出しているので、お時間があれば合わせてお読みください。

8/4追記 各記事から重要な部分を抜粋する形で、本記事でこのデッキのほぼすべてを網羅できる形にしました。

◆卍夜を使う基盤のおおまかな分類

〇卍夜のみを使用する黒単デスザーク

→バギヴォガ・ウォゲンム初動、ドルスザクとしてナーガstarの採用などの派生

○ベル+卍夜+ドラグスザークを使用する、展開が得意な新型デスザーク基盤

→破壊の儀達成札にドゥポ、ドルスザクを中心としたフィニッシュなどの派生

〇ベル+卍夜+ドラグスザーク+闇市+バタイユによる、ループを搭載した基盤

〇ベル+卍夜+ドラグスザーク+闇市(+バタイユ)に、追加ターン札やEXwin札を採用する基盤

現在中心的に使っている基盤は、4番目の形をループに特化させたものになります。

競技の観点はともかくとして、現在のループ基盤も一つの組み合わせ方に過ぎず、またある種認識の集大成のような形で、様々な基盤を踏まえて至っているものです。

たとえループをメインにする型でも、ループができない状況では複数の基盤に共通するようなより根本的な認識を使ったり、またそこで確立されているループは他の基盤でも有意に使う事が可能であったりします。

本記事を派生的な基盤に多々触れる形式で書いた理由にもつながりますが、ぜひ一方的な解釈を急がずに、記事全体を通して本デッキタイプを多面的に捉えた上で、個々の形で生かして頂ければと思います。

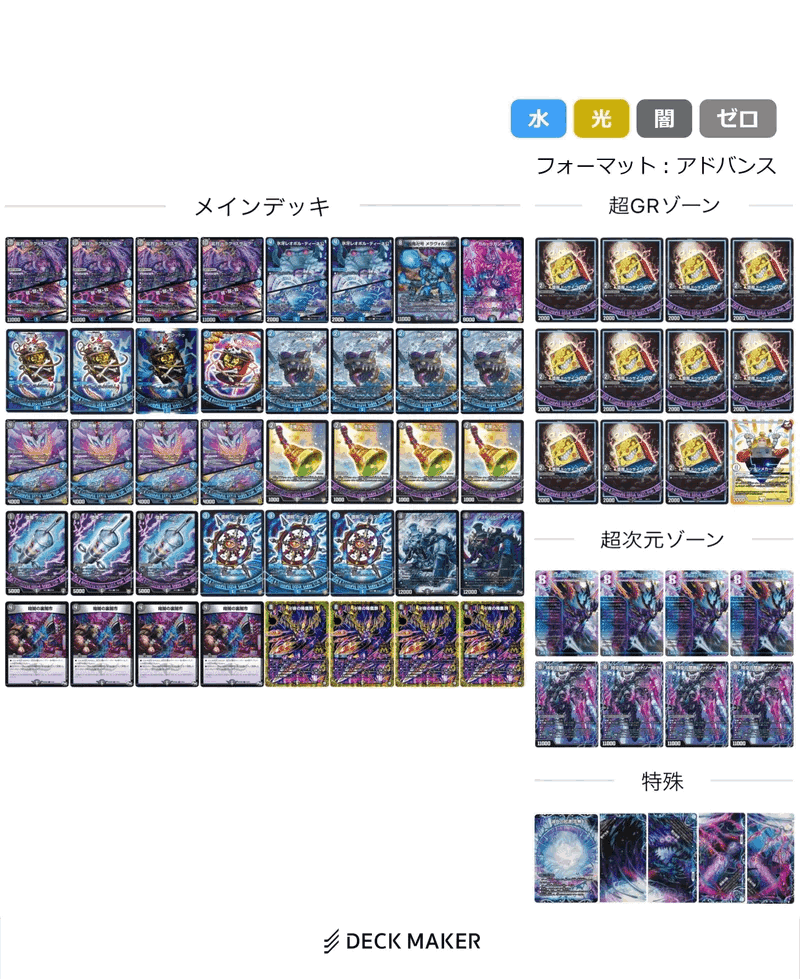

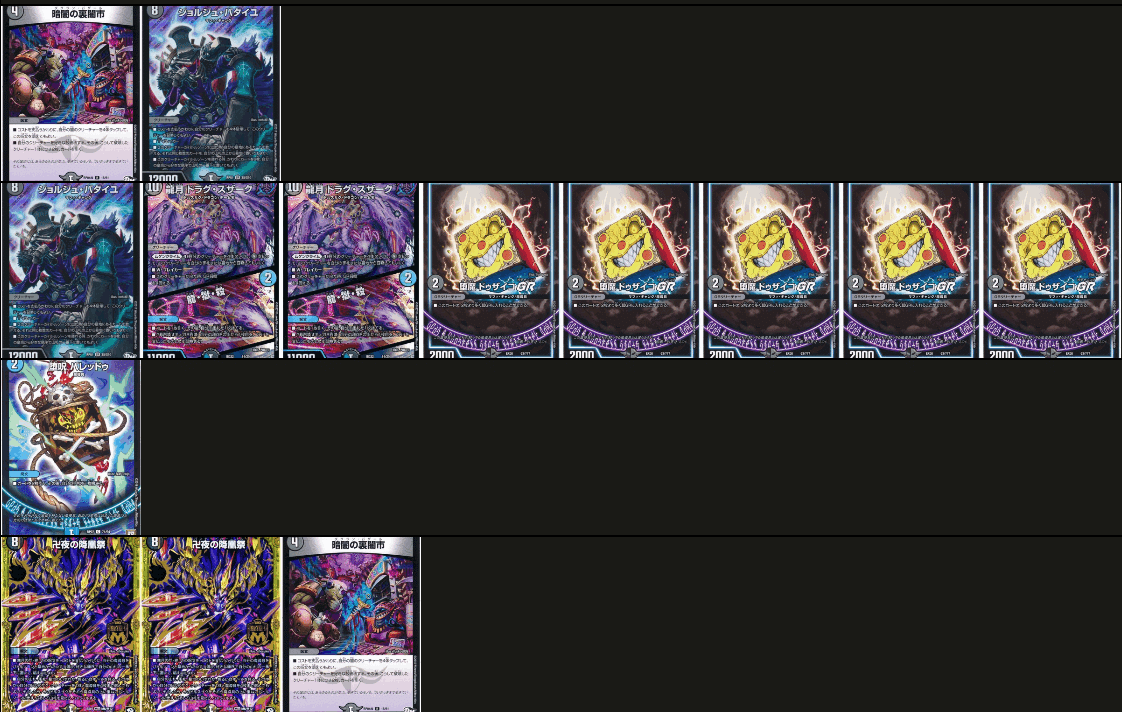

◇8/4時点での最終リスト(8/4追記)

基本的に[ミスティを採用しない構築]40枚をベースに、大差はないが実戦での体感などを踏まえて細部を調整したものを最終リストとして使っている。

最終リストには「あくまでも押し付け的なソリティアデッキである為、ループ移行部分には他をある程度割り切ってまでも最大限投資をする方が勝率も引きあがるだろう」といった考え方を反映させている。

最終リストで8/5DMvault大会準優勝(8/8追記)

〃 で8/9優勝

最終リスト改で8/13優勝

8/4、8/5、8/9とDMvault大会(アドバンス)で使用し、準優勝1回、優勝1回の卍夜ループです。

— kaisindon_sub (@kaisindon_sub) August 9, 2023

最近は残枠にボックドゥとメラヴォルガルを取ったものを使用しています。

ループルートについては記事(リプ欄にリンク)に書いてありますが、後日動画を出す事なども考えています。 pic.twitter.com/IjvhziirI9

◇零龍同系におけるバケドゥの強み(8/23追記)

OBを除き、零龍を用いたソリティアである【青黒ゼーロ】【クローシステスタ】といったデッキに対して、2T目の後手解として[手札を1枚割き、墓地の魔導具を増やしながら、相手の初動をバウンスする行為]で相手の3killを高い確率で防ぐ事が可能になる。

前者に対しては初動に加えて【ビックリ―ノ】まで盤面から消す事が可能であり、殿堂カードが絡む以外では両デッキに対して確実に3killの芽を摘む事ができる。

特化型のゼーロには3T目を回せないものの、後手2Tで使うのであれば、既に2キルの見える手札状況で使用し1T溜めてから、より高い確率でループ移行を考えるという選択も可能になる。

【零龍同系(戦)】における現在のドラグスコーラーは、

・他のデッキに対して初期手札依存になりがち

ではあるが、

・零龍のワンドローを貰え

・最速2T、最低2コストでループまで直行でき

・零龍のワンドローを相手にも与えても、バケドゥを持っていれば高い確率で自分の3T目を回す事ができ

・全ハンデスを軸とする【ゼーロ】に対して構築段階でカウンター卍誕のケアを要求する

以上のような立ち位置であり、他に引けをとらない強みも捉える事ができる。

◇直近のプレイや構築の補足(8/24追記)

・デスザークとラガンの選択

環境に【テスタ】が増えた場合や、後述するが【ウサブレラ】採用の赤黒バイクが増えた場合に、デスザークについてラガン枠との交換やラガンとの両採用が考えられる。

ただ、アポロなど先手を打って出す役割を見るならそこまで使い勝手が変わらない対面もあるが、選ばれないラガンと違いデスザークは除去で簡単に壊され、山下に送る除去などで簡単にリソースを失いやすいのは理解しておくべきである。

・零龍同系における墓地の儀周りのプレイング

闇4体の盤面の闇市で2体ザイコを残し2体破壊する、といった場面で、相手のクリーチャーを墓地の儀で壊して自分の破壊の儀を達成する

また、その際面にパワーラインが3000未満でないクリーチャーを残す事で、相手の墓地の儀をケアする(ザイコではなくザンバを残す)

・対マーシャル

零龍と意識が同じだが相手の零龍ドローを貰えないといったイメージで認識する対面。3~4マナ帯では前のTまでに進化元がいないとマーシャル進化ができないので、先手を取られるときついものの遅延できる幅が広い対面ではある。

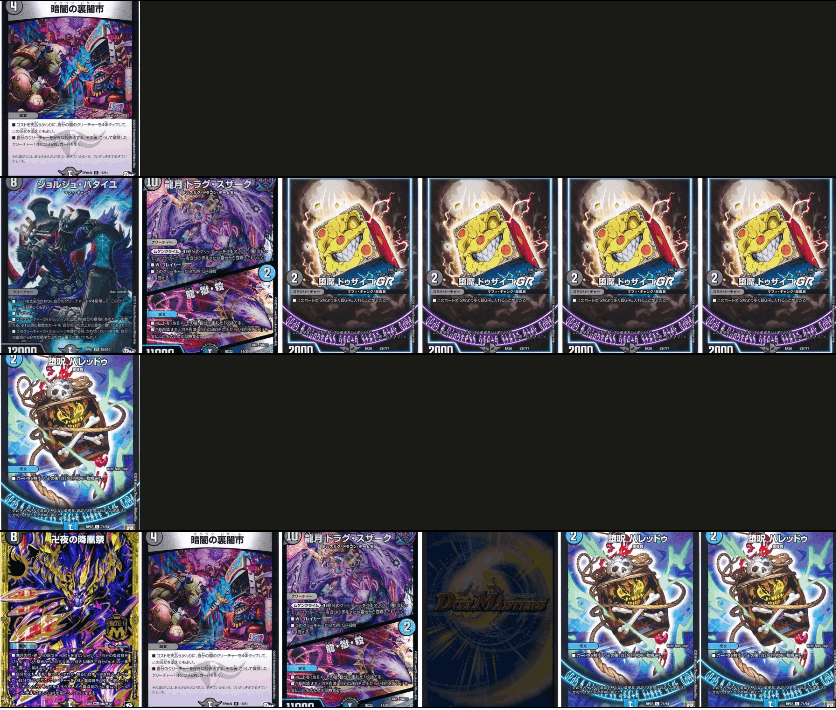

◇《ボックドゥ》発売後に新提案する構築(7/22追記)

◇《ボックドゥ》発売後の構築について(7/22追記)

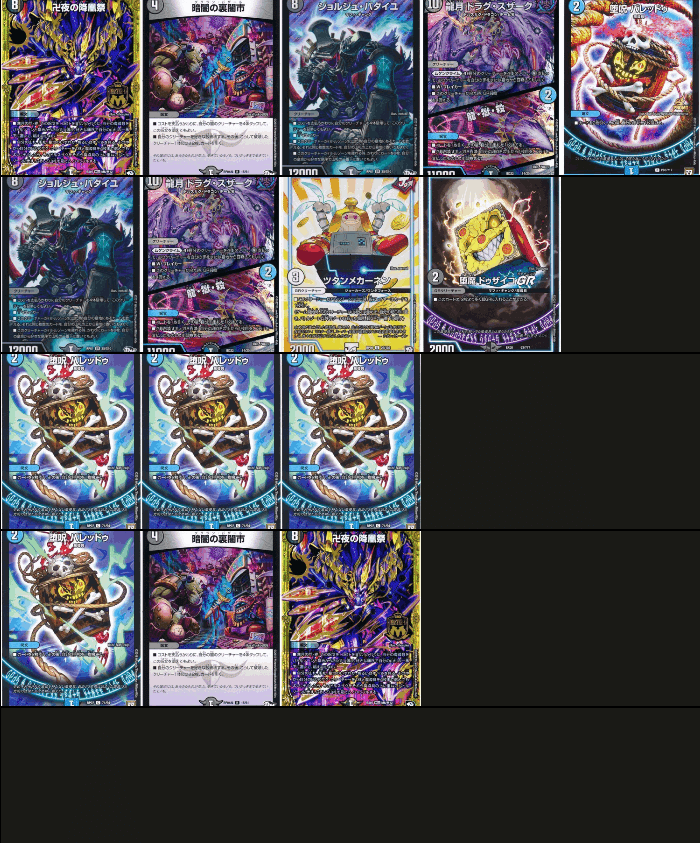

この記事を出した後、記事に対する反応にも少し目をやりつつ、現状の構築に満足がいかない気持ちを抱えて思い悩みながら、考えに考えを重ね、最終的に「GRにメカーネン採用を許した」構築になります。

【アポロ】を含め、今まで割り切り気味であったアドバンスの名だたるビートデッキに、当然に確率との勝負とはなりますが、トリガーから一矢報いる事が可能になる構築です。

《メカ―ネン》は、GRゾーンのカードである事から、通常1枠取った上でも盾落ちやマナ埋め等で死に札になる懸念を抱えているメインデッキのフィニッシュ札に対して、メインデッキ1枠以上の効率性すら持ったフィニッシュ札です。

その上で「最初のGR召喚」等特定の状況で捲れてこそ負けに直結するプラン崩壊の危険性を持ちますが、

《ドラグスザーク》のGR召喚が4回である事、

《ドラグスザーク》《ドゥザイコGR》がすべて黒のクリーチャーである事、《闇市》は《ドゥザイコ》を余分に砕く試行である上で、破壊対象については文明の制限がない事、

等の運命的とも言ってもよいシナジーを持っており、山札1枚の状態でメカ―ネンを出さない限り、ループに関しては影響を与えません。

即時のループフィニッシュが可能な場合についてメインデッキの《スコーラー》を不要牌と捉えながら、空いた枠で水文明・受け・魔導具枠をしっかりと補給しつつ、メインデッキの不確定要素を最小で《バタイユ》のみにし、全ての対面に有効なLOフィニッシュを備えられるこの構築は、《メカ―ネン》が魔導具でないデメリットや、山を2枚残す必要がある部分以外、フィニッシュの観点では隙がありません。

今回の、ピンで《メカ―ネン》を積む、という構築方法は、かつて【白緑ファイブスター】というデッキが存在していた事で選択としては頭にあったものですが、今日に至るまでは理由をつけて忌避していました。

しかしながら、唯一LOできる札を同種族内に持たないとか、柔軟な構築を目指すと枠が圧迫される、というだけであって、この【ドラグスコーラー】というデッキの基盤は、現在そのままでも、LOや特定のSTケアを除けば、ループまで搭載した上で、破壊、展開、手札交換、墓地回収、……、等々基本的な事は全てできると言ってもいい位の完成度があります。

ここまで条件が揃っていながら、自分のスタンスだけで構築の可能性を否定してしまうのはかなり勿体無いな、と思い、純度の観点では見方次第での映りの悪さこそ作ってしますが、今回の決断に踏み切りました。

◇《メカーネン》採用の場合のおおまかなフィニッシュ方法

・ループに入るまでは、《メカーネン》が捲れる試行をする場合山札は2枚以上を厳守する→メカ―ネンが捲れた際、闇市の偶数枚ドローと合わせてボトム1枚まで掘りきる際に偶数枚だと都合がいい、というもの。ボトム2枚以上なら3枚だろうとメカ―ネンが捲れて山札が切れる訳ではないし、メカの位置が分かっているなら直前の卍夜で調整するまではボトムまで引く、といった事も可能(8/14修正)。

・回収ループ&肥やしループ証明下で、卍夜等で山札を2枚にした状態で6戻し任意枚ドローメカーネン破壊の闇市、ドラグスを出す卍夜でメカーネンドロー、これで初期盤面から山札が1枚手札に擬似的に移動する挙動となる。ここで再度魔導具肥やし(等)と回収ループを用いて、引いたカードを捨てつつ山札に戻す。《メカ―ネン》1回につき相手が1ドローするのでこれを繰り返して相手に最後の1枚まで山札をドローさせる。

@ChamleeLotte 様が分かりやすいルートをツイートされており、掲載の許可をいただきました。

以下に文字にも変換しておきました。

場:バタイユ・メカーネン ザイコGR11 ドラグ2(下の魔導具合計7枚)

墓地 : 卍夜2・闇市・魔導具3枚

手札:闇市

山札:魔導具3枚

① ザイコ2ドラグ2タップ闇市、対象バタイユメカーネンドラグ2(バタイユ置換で魔導具 3・卍夜2•闇市を魔導具がボトムになるように送る)

8枚ドローし山1

②タップしたザイコ2破壊したドラグの下にあった魔導具2枚を山下に送り卍夜

引いた魔導具4枚を入れてドラグ、メカーネンが出るので1ドロー (山2)

③ザイコ2・破壊したドラグの下にあった魔導具2枚を山下に送り卍夜、闇市 で引いた魔導具の残り1枚とメカーネンで引いた魔導具と下に送った魔導具 から1枚を入れてドラグ (山魔導具3 ・ 墓地魔導具3)

ザイコが全部出て初期盤面

詳しい仕組みにつきましては、後の項で補足いたします。

細かな構築の変遷については、最終項に詳細をのせている。

◆ループルートの選択

卍夜1枚、墓地回収ループ(最低1枚ずつ、ループを用いて任意を回収する)

卍夜+闇市+魔導具2枚+任意+α

卍夜2枚、魔導具捨てループ(1~3枚、ループを用いて魔導具を手札から捨てる)

卍夜+卍夜+闇市+魔導具2枚+α

メカ―ネンループ(ループを用いて自分の山札が減らないようにメカ―ネンのcipを解決する)

バタイユ1枚ルート(破壊を闇市のみで行う)(捨てループの構造)

バタイユ2枚ルート(破壊にバタイユも使って行う)(基本捨てループの構造)

ちなみに肥やしループを証明したからと言って、好き勝手に山札を増減させられるわけではない。その理由は後述している。

肥やしループのドルスザクの基本的なパターン

ドラグス3枚

ドラグス2枚

ドラグス1枚+その他のドルスザク

魔導具の総枚数や、ザイコの増加量が変わる。

(ドラグス1枚+その他のドルスザク2枚として魔導具総数を減らす事も可能である。)

ボトム1枚のループについて、余分な1枚をボトムに置く事で、使う魔導具総枚数を減らせる主なカード

卍夜

闇市

ドルスザク

ちなみに、本来ボトムにある札(魔導具)を自由にできるというだけで、総枚数にしか関わらず、バタイユで埋める枠が減るわけではないので注意。

変則的なループパーツ

バタイユ

ベル、ラガン

バタイユに関して、バタイユaでバタイユbを破壊する挙動+回収ループ1回で無限破壊が成立する。

ベルやラガンはノーコスト蘇生で面を笠増ししつつ、位相を変えずに破壊する事ができるカードであり、その内ベルは卍夜の対象にして山札を介した後、再度捨てる事も可能である。

(一応ガルビもベルとほぼ同じ役割でループに使える)

◆ループ方法、フィニッシュ方法、プレイ意識

※以下の解説項は基本的に常体で書いています。

◇プレイ意識(8/8追記)

卍夜を撃つ前に、面に魔導具2体、墓地に魔導具2枚が必要

復活の儀までで条件を達成する場合、達成前に墓地に魔導具が最低1枚ある事が理想

(※表示形式によっては段落ずれがおきます、ご了承ください)

エマタイ 2 2ドロ 1捨

バレドゥ 2 2ドロ 1墓1捨 ベル反応機会

龍獄殺 2 1ドロ 1捨 面+1 ベル反応機会

ゴンパ 2 1回収2送り 1墓 ベル反応機会

バケドゥ 2 1墓 ベル反応機会

カージ 3 1墓 ベル反応機会

ブラタイ 2 1回収2墓 0~2落下

墓地ベル 0 -1墓 面+1 復活の儀機会

ザンバ 1 -1 1墓1捨 面+1 ベル反応機会

上の表のように解釈して進める。

(デッキの大半に同じ理屈を以て意味を与える事ができる。)

変則的な動きを持つのが《ザンバリー》。

このカードは手札が2枚減るが、1マナでドゥベルや魔導具を捨てられる。

ザンバありきなら3マナで、1T中に復活の儀込みで最低1枚を確保した状態での動き、ザンバ+バケでメタを1枚越える動きまでが現実的になる。

また、捨てカードありきでは、マナを1枚増やす行動より、マナを置かずに入って魔導具を捨てる行動の方が優先されうるが、ザンバリーはその顕著な例である。1コストである事によって、1枚置きで2マナを作り他に魔導具を要求する2の行動と互換かそれ以上の動きになりうる。

早めに引いた、ラガン・メラヴォ・バタイ、闇市・卍夜のマナ置きを(都合のつく範囲で惜しまず)考えた上で、公開領域でコンボ起動が可能な場合は無駄に行動しなかったり、マナ置きエンド/マナを置かずにエンドというのも多い。ここにもやはりザンバリーの存在が関わってくる。

序盤のプレイは、手札の質を最大限優先し、その際マナ置き/マナ置きなしエンド択の内に、さらにザンバルートが包含されているといったイメージだ。

必要最低限の動きをするという意味では、メタでGR召喚できない状況でルーター効果を見込んだ龍獄殺の詠唱もその一つとして考えられる。

復活の儀は、1回しか使えない、という見方の時もあれば、使う事自体をリスクと捉える場合もある。

先に捨ててしまうと墓地を戻されてしまう事で、コンボ自体が起動できなかったり、バケドゥベルを絡めたメタ越えムーブが取れなくなったりしうる。

復活の儀に関しては、メタのいない盤面でのループ優先を含めメタ越えができるなら使うが、そこでコンボパーツが落ちすぎてしまうと、最悪ループが止まってしまうという部分が「使うリスク」に該当する。

また、ザンバ+ベル対象で入れば、メカ―ネンが捲れる心配はないのも考えるべきである。

以上のような基本プレイのほかに、対話を考える際に必要な意識を以下に羅列する。

・ドラグス建設/クライム/手札の儀による面生成と闇市

①ドラグス+ザイコによる即死打点

②メタ前に展開しておく(③に関わる)

③卍夜による仕込み、また破壊後の破壊の儀及び、手札の儀を解決済みの場合の卍誕を踏まえた、トップ闇市

(例えばベルを2枚とバケを仕込んだドラグスがいて闇市のノーコスト詠唱が可能な盤面で闇市をトップした場合、闇市で面の枚数×2枚ドローした上でベルを墓地にストック、破壊の儀でバケを回収し、バケを撃ちながらドゥベルを蘇生、多量の手札からループというような芸当が可能)

ズゴブ垓のクライムも、タップクリーチャーを作るリスクはあるが面を増やせる行為の一つである。

・ガルラガン

通常の青魔導具デッキでの認識同様、特に5C等、立てるだけで時間を稼げる対面が存在する為、苦しい状況でも安易に置くべきではないし、ゲームを決める程のカードになりうる。

ここと後の項に記しておくが、手札でラガンを宣言した状態でラガンを墓地に捨てるなど、無月の門で出ようとする前に宣言したドルスザクが宣言したゾーンに存在しない状態だと無月の門が不発に終わるのには注意。

以降8/24追記部

・札の使用順序や、互換的な札の扱い方

バレッドゥとエマタイ、どちらを先に使うかを考える上で

→バレッドゥはドゥベルを蘇生する際のスイッチも兼ねられる

手札が卍夜/ザンバ/龍獄殺/ベル、マナが3マナの場面で、先に行うのは龍獄殺なのか、ザンバ捨てベルなのか

→闇市全破壊+ザンバ復旧プランを考えるなら別だが、基本的に筆者はザンバ捨てベルから入る。

勿論面も手札も不足しているなら上がベルだった時に頭数が増えるだけな状況はあったりするが、

バレドゥかエマタイかの選択同様に、先にベルを捨てて置く事で

手札を1枠空け(、ノーコストで使える札の枠を空け)

さらに龍獄殺以外の魔導具反応ですぐに蘇生が可能になり、

復活の儀の出目を見る機会をより早く作る事ができ、

先に出目を見ながら蘇生するかを考える事が可能になりえ、

龍獄ベルなど1ドロ1捨てで次のベルが出る場合に、手札で1枚腐る事を防ぐ事ができる

もっとも、2枚目のベルを引く可能性がある事もひとつの要因だろうが、以上のように、手札に持っておく理由がない時は先に捨てておく方がデッキを効率的に回すことができるようになる札である。

ただし、魔導具反応で出たベル自身を条件に墓地のベルを反応させることができないのは注意。(ずれたベルを蘇生する場合は卍夜などで機会を作る事になる。)

・起死回生のメカ―ネンドロー

ドラグスの試行回数に対して1/3とかなり高い確率で捲れ、また試行回数次第では次のドラグスで捲れる事を予測可能にもなるメカ―ネンであるが、純粋なドロー札としてソリティア移行の際には勝敗を分ける程の札になる事がこのデッキでは非常に多い。

卍夜の試行が可能な際には、メカ―ネンのノイズとしての側面だけでなく、1ドローをもたらす札である部分についても必ず頭に入れておくべきである。

手札の儀を狙っている場面ではノイズを引いた際にはドローがデメリットになる事はある。

構造(使用:卍夜1枚、闇市2枚、ドラグス2枚)

①闇市時に[卍夜+闇市+ドラグス+任意3枚]戻す必要があり

②卍夜時に[山に返す2枚+2枚]までドラグスの下に魔導具を仕込む事ができる

任意のうち2枚を魔導具で埋める(埋め、ボトムを同じ種類の札で埋めて押し出す)事で、原則として1サイクルにつきこの差分1枚(任意)を回収しつつ起きたザイコが1増える有限ループ

山札1枚に6枚を追加し6枚を引き続ける場合、ボトムに関しては、前のボトムが手札に押し出されて、6枚目に戻したカードが補填されるという挙動となる。

試練無しで山札を0枚にする事はできず、魔導具でない任意のカードは手札から好きなように捨てる事は出来ないので、証明の場合ボトムは魔導具固定とする事で、不必要に手札に「捨てられないカード」を溜める事を未然に防ぐ事ができる。

◇墓地から任意1枚を回収し、盤面にアンタップザイコを増やす

ボトムに任意、面に下4枚のドラグス、アンタップザイコ4、墓地に魔導具2枚、任意1枚から

[卍夜+闇市+ドラグス+任意+魔導具2枚]を戻す闇市

(タップ2、アンタップ1)

魔導具2枚を戻し卍夜、手札からドラグス、戻した魔導具と手札の魔導具を仕込む

(アンタップ1)

□以下同じ(ボトムに次拾う任意、手札に1サイクル前の盤面でボトムだった任意が押し出されると考えると分かりやすい)

ボトム魔導具の場合で記しておく。

初期盤面:手札闇市、場に下4枚のドラグス、アンタップザイコ4、ボトム魔導具、墓地に卍夜、闇市、ドラグス、魔導具2枚

(下4枚)

①闇市

ドラグス×1+アンタップザイコ×2タップ

バタイユ+ドラグス+タップザイコ対象

ボトムが魔導具になるように、バタイユ効果[卍夜+闇市+ドラグス+任意+魔導具2枚]

※破壊後墓地に魔導具4枚

②卍夜

タップザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚+引いた魔導具2枚を下に敷いてドラグス

①に戻る

8/8追記

8/15修正

◇手札から魔導具を捨てる

〈ドラグス3枚〉

ドラグス1体からの移行

魔導具(1+8)枚 ドラグス3枚

ボトムに魔導具、面に下4枚のドラグス、アンタップザイコ4、墓地に魔導具4枚から(ボトムに関してはループ中は魔導具で推移するがはじめは何でもよく、しかし後からは拾えないのに注意)

[卍夜2枚+闇市+ドラグス+魔導具2枚]を戻す闇市

(タップ2、アンタップ1)

魔導具2枚を戻し卍夜、手札からドラグス、戻した魔導具と手札の魔導具を仕込む

(アンタップ5)

魔導具2枚を戻し卍夜、墓地からドラグス、戻した魔導具を仕込む

この時点で面に下4枚のドラグス、下2枚のドラグス、アンタップザイコ7

[卍夜2枚+闇市+ドラグス+魔導具2枚]を戻す闇市、ドラグス2枚とバタイユ対象

(タップ2、アンタップ5)

□以下卍夜から同じ(置換に使うザイコはすべてタップを使うようにして、12枚まではアンタップザイコは増え続ける)

初期盤面:手札闇市、場に下4枚のドラグス、下2枚以上のドラグス、アンタップザイコ2、ボトム魔導具、墓地に、卍夜2枚、闇市、ドラグス、魔導具2枚

(下4枚、下2枚)

①闇市

ドラグス×2+アンタップザイコ×2タップ

バタイユ+ドラグス×2対象

ボトムが魔導具になるように、バタイユ効果[卍夜2枚+闇市+ドラグス+魔導具2枚]

※破壊後墓地に魔導具6枚

②卍夜

タップザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚+引いた魔導具2枚を下に敷いてドラグス

③卍夜

ザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚と手札の魔導具0〜2枚を下に敷いてドラグス

①に戻る

7/28追記

8/5抜け落ちがあったので追記

8/8〃

8/15修正

下に2枚のドラグスに残り2枚まで仕込む事が可能。ループに関わらない10枚目以降の魔導具を手札から捨てる事ができる。

ドラグス3枚なら、面にドラグス2枚を用意し闇市で破壊する際に墓地に魔導具を6枚送る事ができる為、状態が変わらないループとなる。

1体目の2枚で手札に来た分の魔導具を消費、2体目の2枚が空きに、

闇市詠唱時には墓地に卍夜が2枚となり通常なら回収する魔導具が2枚で済むが、面にドラグスが2体出る為、3体目も使う事で整合するという形。

1体のドラグスが盤面と墓地を行き来すると捉えるなら、他の2体について、闇市時に1体のドラグスが墓地から手札へ、1体のドラグスが墓地へ、以降の卍夜と闇市でこの2体が場所を交換する、という挙動である。

以降7/28追記

8/15修正

また、卍夜が3枚の場合、闇市が3枚の場合、ドルスザク(指定なしな理由は後述)が計4枚ある場合等では、ボトムに1枚を待機させる形を取って魔導具を8枚で済ませる事ができる

このルートでは面に下に魔導具4枚のドラグス+下に魔導具2枚のドラグスがある状況下で、最低で墓地に魔導具が2枚あればよい。ドルスザクの条件を満たしているなら、墓地の魔導具が1枚以下となっても、面に初期盤面の条件を満たしたドラグスザークがあれば、1回目のバタイユ置換さえ埋められれば初期盤面を作る事ができる。

〈ドラグス2枚〉

ドラグス1体からの移行

魔導具(1+8+2)枚 ドラグス2枚

ボトムに魔導具、面に下4枚のドラグス、アンタップザイコ4、墓地に魔導具5枚から(ボトムに関してはループ中は魔導具で推移するがはじめは何でもよく、しかし後からは拾えないのに注意)

[卍夜2枚+闇市+ドラグス+魔導具2枚]を戻す闇市

(タップ2、アンタップ1)

★魔導具2枚を戻し卍夜、墓地からドラグス、戻した魔導具と手札の魔導具を仕込むが、この時追加で1枚仕込む

(アンタップ5)

魔導具2枚を戻し卍夜、墓地からドラグス、戻した魔導具を仕込む

この時点で面に下4枚のドラグス、下2枚のドラグス、アンタップザイコ7

★[卍夜2枚+闇市+魔導具3枚]を戻す闇市、ドラグス2枚とバタイユ対象

(タップ2、アンタップ5)

□以下卍夜から同じ(置換に使うザイコはすべてタップを使うようにして、12枚まではアンタップザイコは増え続ける)

※墓地に魔導具6枚から始めて、最初追加の1枚は墓地から仕込む形でもOK

初期盤面:ボトム魔導具、手札闇市、場に下4枚のドラグス、下3枚以上のドラグス、アンタップザイコ2、墓地に魔導具3枚、卍夜2枚、闇市、ドラグス

①闇市

ドラグス×2+アンタップザイコ×2タップ

バタイユ+ドラグス×2対象

ボトムが魔導具になるように、バタイユ効果[卍夜2枚+闇市+ドラグス+魔導具3枚]

※破壊後墓地に魔導具7枚、手札に3枚

②卍夜

タップザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚+引いた魔導具2枚を下に敷いてドラグス

③卍夜

ザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚と手札の魔導具1枚と魔導具0〜1枚を下に敷いてドラグス

①に戻る

7/28追記

8/5抜け落ちがあったので追記

8/8〃

8/15〃

ドラグス3枚目が使えない分を、魔導具を2枚追加して墓地と手札を行き来させる事によって対応。下に3枚のドラグスに残り1枚まで仕込む事が可能。ループに関わらない12枚目以降の魔導具を手札から捨てる事ができる。

ドラグス2枚魔導具11枚でも、面にドラグス2枚を用意し闇市で破壊する際に墓地に魔導具を7枚送る事ができる為、状態が変わらないループとなる。

通常なら、1体目の2枚で手札に来た分の魔導具を消費、2体目の2枚が空きに、また、闇市詠唱時には墓地に卍夜が2枚となり、回収する魔導具が2枚で済むが、面にドラグスが2体出る。

闇市時に追加のドラグスを戻せない為、初期盤面に墓地の魔導具1枚を追加するが、手札の魔導具は全てドラグスザークの下を介してしか墓地に送れない為、サイクル毎に+1枚を用意するには2枚を追加しなければならない。

以降7/28追記

また、卍夜が3枚の場合、闇市が3枚の場合が計4枚ある場合等では、ボトムに1枚を待機させる形を取って魔導具を10枚で済ませる事ができる

このルートでは面に下に魔導具4枚のドラグス+下に魔導具3枚のドラグスがある状況下で、最低で魔導具が墓地に2枚、手札に1枚あればよい。ドルスザクの条件を満たしているなら、墓地の魔導具が1枚以下となっても、面に初期盤面の条件を満たしたドラグスザークがあれば、1回目のバタイユ置換さえ埋められれば初期盤面を作る事ができる。

(移行時の、魔導具が墓地にある場合について言及が無意味なようにも思えるかもしれないが、ドラグスの下に仕込み次の初期盤面の際に盤面に置いておき、次の闇市で確実に墓地に送り込む意味で、ドラグスの下の枚数が重要である)

〈ドラグス2枚、ガルラガン1枚〉

〈ドラグス2枚、メラヴォ1枚〉

〈ドラグス1枚、ガルラガン1枚〉

〈ドラグス1枚、メラヴォ1枚〉

(※〈ドラグス1枚、その他のドルスザク2枚〉で魔導具総数を減らす事もできるし、ラガンやメラヴォはデスザークなどと読み替えてよい)

これらでも無限肥やしが可能。メラヴォを使うなら実質のcipループとなる。ただしドラグス+ザイコ4盤面から入れる場合、ドラグス+どちらかのドルスザク+ザイコ3の時点でドラグス+ザイコ4盤面と頭数は変わらない状況となるが、ザイコが3枚になってしまう。

そのためドラグス+ザイコ4+余分に1枚の盤面で、破壊対象をバタイユ+ドラグス+αとする所から入れる必要があり、以降は闇市でドラグス+どちらかのドルスザクを破壊、ドラグスで増えた4枚のザイコ(うち2枚はタップ)を卍夜のコストにし続ける、というやり方で、ドラグスのみの場合余分に面が4枚増える所を、面の増減0で行える。

10/5追記 闇市条件と破壊対象にどちらかのドルスザクを使用し、卍夜1回目で先にドラグスザークを召喚する事で、導入盤面を気にすることなくループ可能。

8/25修正

10/5修正

◇捨てループの注意点(8/15追記)

下〇枚以上のドラグス、という初期盤面の時、それより多く下に入っている分に関しては、もう1サイクル行えば墓地に落とす事が可能である。例えばドラグス3枚を使用し、下4枚と下2枚以上、の初期盤面でループが証明できたなら、下2枚以上、と表されるドラグスについて、下1枚以下にはできないが下2枚になるまでは下の魔導具を墓地に送る事ができる。

◇メカーネン採用の注意点と、応用的なループ方法

まず、ラガンは墓地の魔導具4枚を対象に出す事で、ドゥベルのように使用できるのは覚えておくとよい。

また、GRにメカーネンが入っている時、ドラグス1枚のループを面の枚数ギリギリでやっていると、メカーネンが捲れた時点でループが不可能になりうる。

そして、面の増減なしの魔導具肥やしループにドゥベルを組み込めばドラグス1枚でも実質無限GRを証明できる。

具体的には肥やしループでベルを卍夜の対象にでき、さらにそれを山札から捨てられるため、それが可能になる。

狙って使うまでに至るかは別として、記しておく。

◇ボトムケア方法(8/19追記)

バタイユが絡む前でも、卍夜詠唱時に山札を見ずボトムを魔導具2枚で埋めた上でドローを行う事で、確実にボトムの札を引き切る事ができる。

闇市のみ手札にある場合、上のように最低バタイユ1枚とザイコ2枚を含む闇のクリーチャー4枚の盤面で、闇市条件を満たしつつ山札が1枚ならバタイユで戻す上の3枚は確実に引く事ができるようになる。

卍夜に必要なのは面2のザイコと墓地の魔導具2枚であるが、ドラグスザークは下に4枚を仕込め、もとあった面にドラグスとさらに2体のザイコを増やす。

種類を問わず墓地の総枚数が少ない時に、バタイユで戻す札が枯渇する際には魔導具枚数が不足しうるが、ドラグスが卍夜詠唱に対してむしろ墓地と面の魔導具枚数を増やすカードと捉えられる事から、最低限の条件を厳守すれば、面のドラグスの巻き込みについては気をつかう必要はない。

ドゥベルに関しては、蘇生しても破壊対象に使う時は笠増しが可能な札であってもとあった条件は変わらない(墓地のままで続けられる)

メカ―ネンに関しては、闇市やバタイユの破壊条件にしか参照できない上で、捲れた時の山札枚数と捲れるタイミングを気にする事になる。

◇無限破壊・山回復

[テキストの整理](※深く読む必要はない)

卍夜……①手札の卍夜を切って魔導具を2枚戻せる(ここに魔導具肥やしを追加すれば、実質手札からただで切る事もできる)。

手札の1枚につき2枚山を回復できる。

闇市……バタイユ1体を必ず破壊する前提で1回の闇市につき、面を4体タップ、6枚回復、2+2×他クリを破壊した頭数、墓地に闇市+1(+破壊した他クリ)の挙動。

要約すると

②4タップバタイのみ破壊で手札+2/山+4/墓地+1

③3タップ1破壊バタイ破壊で手札+4/山+2/墓地+1/面-1

④2タップ2破壊バタイ破壊で手札+6/山±0/墓地+1/面-2

※魔導具総枚数は厳守の必要がある

回収ループ…⑤1回につきアンタップザイコ+1で任意を1枚回収

墓地肥やしループ……⑥1回につきアンタップザイコ+4で魔導具を1〜2枚捨てられる

まず、ガルラガンザークの反応で最大3枚、メラヴォルガルの反応で1体につき1枚面の頭数を減らせる。

バタイユBを置換を使って召喚する事で3枚面の頭数を減らせる。

闇市とバタイユでの破壊では、非魔導具札を減らすことができる。

以上のように単純なバタイユ宣言や、各種ループのザイコ登場時にドルスザクを宣言するだけでも頭数を減らせるが、

例えば魔導具肥やしが可能な盤面で

卍夜でザイコ-2/山3/墓地卍夜+1

通常の任意回収ループの際、任意を卍夜にし8ドローザイコ+1-1/山1/墓地から卍夜回収

ここまでで手札に魔導具+2枚、面のザイコ-2

その後頭数の増減しない魔導具肥やしループ

といった順序とやり方でも勿論よい。

山回復に関しては、基本的にバタイユを1度破壊するのに必ず闇市が必要な上で、無限破壊で頭数や種類を調節した後手札に闇市や卍夜を集める、と簡単に考えるのでよい

相手の盾を割ってしまう場合やターンをまたぐ場合などでは、青魔導具に似た考え方で山札に必要な札を積んでおくプレイを取りうる。

※ルートについて現状説明不足に感じている部分は、後ほど追記予定

8/15修正

◇各カードの拾い方、捨て方(7/21追記)

原則:各種ループの条件を崩さない(、崩しても戻って来れるようにする)

任意回収ループ/任意1回収

→面バタイユ+ドラグス+ザイコ4、墓地4+任意を抜き出す

卍夜/魔導具2戻し、卍夜捨て、任意ドルスザク

→無限肥やしの際に山札か手札から魔導具を仕込む事で捨てつつ任意でドルスザクを出せる挙動に

→結果的に無限GRを証明できても、ループを証明できるまでは1回1回面のザイコを戻す必要があるのに注意

闇市/4タップ

→破壊効果は任意の為タップのみで捨てられる

※ループに使わない闇市に限らず、バタイユ置換の際に回収せず他の捨てられるカードで埋める事で墓地のままにできる。

エマタイ

基本的にメインステップでノーコストで捨てられないカード。

スコーラー型の場合、追加Tのエマタイエマタイ捨て(ドローは2枚まで任意)、ザンバエマタイ捨てまでで3枚捨てられる。パラレル系へのチェンジを含めるなら4枚回っても追加Tに3コスト使うので、最初の攻撃時に手札を0にできる(普通はマナ埋めを行うので4枚回っても3マナ使った時点で手札を0にできる)

8/15修正

◇ループ移行時の注意点(7/28追記)

原則:メカ―ネンを考えない場合は、ボトムから2枚目までは引き切れるように《闇市》の試行でボトムまで到達する直前の山札を奇数枚にする。

メカ―ネンがまだ捲れていない場合は偶数枚

卍夜→山札を見ないなどでボトムから2枚以上固定されている場合は、メカ―ネンを気にするのだけでよい

→メカ―ネンが捲れた際、闇市の偶数枚ドローと合わせてボトム1枚まで掘りきる際に偶数枚だと都合がいい、というもの。ボトム2枚以上なら3枚だろうとメカ―ネンが捲れて山札が切れる訳ではないし、メカの位置が分かっているなら直前の卍夜で調整するまではボトムまで引く、といった事も可能(8/14修正)

闇市で戻せるので卍夜は使い切ってよい。

最初のバタイユでは魔導具以外の墓地のカードも拾え、闇市で破壊した時に山札が尽きない事と、墓地に魔導具が足りる事が満たされればよい

墓地を5枚以下にしない事は気にするが、

[墓地の魔導具2枚と手札から2枚の魔導具(、任意のドルスザク)を面に送れる]卍夜を、[墓地の魔導具2枚]を対象にして使い、

例えばドラグス3枚が使えるパターンなら一旦[面に、下に敷かれた魔導具8枚以上]+[魔導具枚数は足りないが、バタイユ置換を使える状況]を介してから、

闇市でドラグス2枚を破壊し、2枚卍夜を詠唱して[墓地:卍夜2枚、闇市、ドラグス、魔導具2枚]の初期盤面を作る事が多い(8/12追記)

以下8/14追記

メカ―ネン、が捲れる際に山札が切れなければよいのであって、破壊に巻き込めるが、面にある時闇市や卍夜の条件対象にはできない、という立ち位置である、よって再度メカが捲れる時に山札が切れない事を考えればよく、メカが面にある場合に、メカの入ったGRへ戻る事、その変化で気にすべき事は気にした上で、闇市の破壊対象としては利用する。

◇わかりやすい証明手順(メカ―ネンループの際のフィニッシュ方法)

①墓地肥やしループ初期盤面、肥やしループ証明、GRも出し切る。

※この時山札にある魔導具も肥やせる事を宣言

②①の面の一部と墓地の任意のカードを宣言して、回収ループ証明

③卍夜をうったあとに①②のループができる状況で卍夜を回収、卍夜をうって山を魔導具4枚とした所をメカーネンループ初期盤面として、最初の破壊にメカーネンを破壊に巻き込み8ドローするやり方で初期盤面まで回して、相手の山札分(自分の山札を減らさず)同じ事を行う宣言の後、解決。

※肥やしループが山札からも魔導具を対象にできる事で、一括りにできないカード種であれば分岐するものの山札を1枚のみ増やす事も説明できる。バタイユ2枚ならバタイユメカーネンザイコ2枚破壊バタイユとそれを合わせるだけでよい。

バタイユ破壊の際の山回復に関しては、以降の項で正しいルートを補足

また、一括りにできないカードならボトムまでは固定できない上でさらに分岐するが、同様に1枚のみやそれ以上増やす証明が可能。

しかしメカーネンは登場時の強制1ドローに加え、メカーネンを破壊できるのは闇市かバタイユとなく、さらにはバイケンや悠久などの介入の余地もない為、普通に一周させる方が証明は楽である

(余談だが他のループデッキと同じで、全てを理解していなくても勝ちは勝ちであるし、万が一の為や使いやすさの向上の為に理解を深めておくのもまた自由である)

8/15修正

◇卍夜での山回復への補足

面のザイコを対象に山回復を行うので、全く盤面を変えずに山回復だけ行う札でないのに注意。

実際は使用1回につきザイコ2枚をいちいちGRに戻す挙動である。

実戦での流れ

肥やし・回収ループを証明する際にGR召喚ループでもある事を併せて説明

→一旦GRを全て出す

(→卍夜回収)

→山回復の卍夜

→GR召喚ループで初期盤面に戻す

以下8/14追記部

卍夜での山回復などに関して、少し語弊があったので補足しておく

卍夜で回復する魔導具や、下に敷く魔導具を自由に選べ、最終的に山札のみを数枚自由に増減させる事ができるのは事実だが、状況を厳密に言えば以下のようになる

山札にカードを2枚以上残して、山札を見た卍夜を使用し終える際は(同じカードである事を宣言してでもいない限り)、必ずシャッフルが必要になる。………①

山札2枚の時に卍夜を使用、山札を4枚としてメカ―ネンを破壊しながら山札2枚を残して闇市を使う時、山札が4枚となるのは1回のサイクル中に山札4枚で闇市を使用する一瞬であり、いつでも増減できるという説明は最終的に可能だが、その一瞬はサイクル自体に帰属する。………②

ボトムが1枚で、卍夜使用時に戻した魔導具をそのまま敷き、唱え終えた所までのボトムが変わらないその一瞬においては、ボトムのカードが何であれシャッフルが関係のない挙動となるが、最終的に自由に増減させる場合、まるきり同じカードでボトムを推移させ緩衝材に捉えるような場合以外すべて、サイクル毎に違った札がボトムに待機する可能性がある状況で、下から上にボトム部分を押し上げる挙動を介して山回復をループとして説明している。………③

①に関して、シャッフルを怠らない事(シャッフルをしない事が、ルールミスと捉えられる)。

②に関して、例えメカ―ネン証明を行ったからと言って、メカ―ネン効果を使用する前提でその間山札が1枚や4枚を推移するだけであって、好きに山札を増減できる事はそれだけで証明されない。

③に関して、肥やしループの空きを利用し卍夜時に(バタイユ絡みの時最大で2回の卍夜で3枚)1~3枚の魔導具ををドラグスの下に仕込めるが、

その挙動は闇市時に山札に下から6枚足しつつ上から(基本的に)6ドロー、そのサイクルの卍夜時に山に2枚足しつつ3~4枚を山から仕込む、という挙動である。

で、上から引くという挙動の為、山札のドラグスは手札のドラグスと互換であるとできるとしても、必ず卍夜と闇市は引く必要がある為(破壊数をあげないなら)③は4枚5枚が上限となる。(ボトムが闇市や卍夜だった場合)

(ドラグスも特例であり、もしドラグスが卍夜や闇市のように手札からしか使えないカードだったなら③は3枚が上限となる)。

またこの場合は卍夜、闇市に関してそれが上2枚になる順序で山回復を行う事を厳守する必要がある。

また、最終的に4枚と、最大の山枚数と、闇市で破壊を行うメカ―ネンLOループサイクルの証明しやすい枚数は同じとはなっているが、②と③は異なるサイクルである。

(②に関しては、メカ―ネン効果を介しつつ単純に山札を増やして必要数多量に破壊してボトムまで引き切るという、一つの証明されたループである。)

循環での説明や・基本ループについて全体を通して魔導具が互換的に動く事の説明、あるいは各枚数で使用する魔導具を前述の通り全く同じにする、ないしは1サイクルをはさめば戻ってこれる事、で挙動、推移自体が間違っている事になる訳ではない(と言える)のだが、

③でバタイユ証明をする際、手動で山札に特定の魔導具を追加したり、山札から特定の魔導具を落としたりという行為は、最低1サイクルを挟んで可能になっているもので、つまり2サイクルに帰属しており、条件なしに1サイクル帰属で捉えるのは間違っている事になる。

ここまで少し難しく記したが、これが重要な理由は、このデッキのGR召喚ループがボトム1枚を基本とし、さらに1サイクル帰属で捉えるものだからである(ものだが、魔導具条件を記載しない肥やしループは同じ魔導具かどうかに注目すると基本最低2サイクル帰属の構造だからである)。

再度まとめておくと、山札のみを見て最終的に挙動として間違っている事はないが

1サイクル帰属である肥やしループと回収ループのみの証明では、好きなように山札の魔導具を動かせると言うにはそれだけでは不足がある。

山札の推移は2サイクル帰属なのに対して、肥やしループと回収ループの証明で間接的に可能なGR召喚の証明は、1サイクル帰属である。

またもっとループの細部について厳密に言えば、GR召喚は4回同時に行われ、卍夜や闇市時にその条件としていちいち山札にザイコが返りながら、余剰分をGR召喚として捉えるものであり、ストックが溜まるものではなく、続かないループで、「ロッキーのpigを利用するタイプがGRにカードが残っているときに面のGRが増える」のに近い挙動である。

以上のような異種の魔導具セットを2つ使うなら2サイクル帰属の③が、2サイクル帰属でなら山札を自由に増減できる理解、肥やしループの4GRとは2戻し4GR2戻し4GR、である理解がなければ、止まるループである事も相まって、自分の理解の不協和、対面の指摘や説明の要求が絡んだ時に、認知ミスで山札1枚でメカ―ネンを出し効果を使用しなければいけないという状況を作りかねない懸念がある。

8/15修正

◇バタイユ2枚での肥やしループの証明

再度言及しておくと、このデッキのループは、原則として

バタイユで戻す6枚を[使う・出すカード群]+[魔導具]とし、

ドラグスの下に卍夜でコストにした魔導具に加えて魔導具を仕込む事で魔導具肥やしを可能にする

ものである

バタイユは、面のバタイユを破壊する事で、ループに必要な部分の盤面を変えずに、1枚バタイユを墓地に落とし、盤面の任意の3枚を破壊する挙動になる。

ひとつ前の項の、メカ―ネンループでバタイユ2枚でメカ―ネン破壊を成立させる場合、のように、全てを証明後にわかりやすくループと別にして考える事もできるが、以下のように1回ごとのループに組みこんで考える事も可能である。

・任意回収ループの回収先にバタイユを使う事で増減なし無限破壊(ザイコ巻き込みでザイコ増加も含めて2体ずつ)

・任意肥やしループでバタイユでドラグス2体を破壊、バタイユの回収枠を埋めている魔導具枠1枠分にバタイユを使う事で、肥やせる魔導具を1枚増やし、使うドルスザク総枚数と、魔導具総枚数を1枚減らした状態でループ可能(そこまで意味もないが、肥やしループ証明下ではドラグス1体のみを破壊し1枚のみの魔導具を肥やす事の証明も可能になっている)。

また補足として、バタイユでバタイユを破壊しながら置換は使えない。

そのかわり、バタイユでバタイユを破壊しない事のメリットはほぼないとしても、バタイユでのドラグス破壊から(手札の魔導具を送り込むのを可能にしながら)墓地を作り、卍夜で墓地を減らしながら山を回復し、更に2枚目のバタイユで墓地肥やしと山減らしを一気に行うというようなバタイユの使い方は、バタイユ面であれバタイユ面でなかれ使いうる。

〈バタイユ2枚、ドラグス2枚、0破壊肥やしルート〉(最小枚数)

初期盤面:ボトム魔導具、手札闇市、場に下3枚以上のドラグス、下2枚以上のドラグス、アンタップザイコ5、墓地にバタイユ、卍夜2枚、闇市、ドラグス

①バタイユ

バタイユ+下3枚以上のドラグス+下2枚以上のドラグス+ザイコ

※破壊後墓地に魔導具5枚

②闇市

バタイユ+アンタップザイコ×3タップ

バタイユ+ザイコ×2対象

ボトムが魔導具になるように、バタイユ効果[卍夜2枚+闇市+バタイユ+ドラグス+魔導具1枚]

※破壊後墓地に魔導具4枚、手札に1枚

③卍夜

タップザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚+引いた魔導具1枚と手札の魔導具0〜1枚を下に敷いてドラグス

④卍夜

ザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚と手札の魔導具0〜2枚を下に敷いてドラグス

①に戻る

アンタップザイコが1体増えて初期盤面

使う魔導具は5+1枚、7枚目以降を破棄

ボトムを他の札で賄えば5枚で済む

〈バタイユ2枚、ドラグス2枚、任意1破壊肥やしルート〉

上記ルートのバタイユで下4枚のドラグス+下2枚以上のドラグス+任意を破壊(初期盤面のザイコが任意に置き換わる)

1破壊→2戻し4GR→2戻し4GR

闇市の破壊条件も補う為に、初期盤面のザイコは4枚となっている。

GRは全て出した前提(で通常の手順を踏む)なら、破壊に巻き込んだGRクリーチャーが次のGR召喚ですぐさま場に出る。

〈バタイユ2枚、正しいメカ―ネンLOルート>

初期盤面

①バタイユ

バタイユ+下3枚以上のドラグス+下2枚以上のドラグス+メカ

※破壊後墓地に魔導具5枚

バタイユ召喚後

②闇市バタイユ+アンタップザイコ×3タップ

バタイユ+ザイコ×2対象

ボトムが魔導具になるように、バタイユ効果[卍夜2枚+闇市+バタイユ+魔導具2枚]

※破壊後墓地に魔導具4枚、手札に1枚

闇市後

1回目の卍夜条件処理後

③卍夜

タップザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

☆戻した魔導具1枚+引いた魔導具1枚(と手札の魔導具0〜1枚)を下に敷いてドラグス

1回目の卍夜解決後

④メカ―ネン解決

メカ―ネン解決後

2回目の卍夜条件処理後

④卍夜

ザイコ2+墓地の魔導具2枚戻し

戻した魔導具2枚(と手札の魔導具0〜2枚)を下に敷いてドラグス

①に戻る

2回目の卍夜解決後

下2枚のドラグスが2体となり、初期盤面に追加した魔導具が手札に戻っている。

2回の仕込み機会の際に、初期盤面に追加した魔導具をそのまま仕込むか、手札や墓地から魔導具を1枚余分に埋めた上でドラグス条件も満たした状態にして、捨てループを挟んで戻すという処理で初期盤面となる。

墓地や手札を介して魔導具の種類が関係なくなり、魔導具を互換的に捉えた上でのこのループなら正しい証明と言える。

〈バタイユ1枚、ドラグス2枚、任意2破壊ルート〉

〈任意2破壊ルート〉

闇市

闇市のタップ枠とドラグスの枚数をバタイユで補う事ができる為、任意回収ループの任意枠をバタイユで埋める、回収ループの形の破壊ループとなる。

2破壊→2戻し4GR

〈任意3破壊ルート〉

任意3破壊ルートについては、任意回収ループで条件を変えずにバタイユと任意3体を破壊し回収するルートと捉えられる。

3破壊→2戻し4GR

(これらでGRクリーチャーを破壊した場合、1回につき任意回収ループで増えるザイコ1体分を任意クリの破壊総数から引いた分盤面が減る。)

正しいメカ―ネンルート

〈メカ―ネンループ直行ルート〉

場:バタイユ・メカーネン ザイコGR11 ドラグ2(下の魔導具合計7枚)

墓地 : 卍夜2・闇市・魔導具3枚

手札:闇市

山札:魔導具3枚

① ザイコ2ドラグ2タップ闇市、対象バタイユメカーネンドラグ2(バタイユ置換で魔導具 3・卍夜2•闇市を魔導具がボトムになるように送る)

8枚ドローし山1

②タップしたザイコ2破壊したドラグの下にあった魔導具2枚を山下に送り卍夜

引いた魔導具4枚を入れてドラグ、メカーネンが出るので1ドロー (山2)

③ザイコ2・破壊したドラグの下にあった魔導具2枚を山下に送り卍夜、闇市 で引いた魔導具の残り1枚とメカーネンで引いた魔導具と下に送った魔導具 から1枚を入れてドラグ (山魔導具3 ・ 墓地魔導具3)

ザイコが全部出て初期盤面

改めて@ChamleeLotte様のツイートされていたルートです。

以降記されていますが、今まで著者は先に回収ループ、肥やしループを証明した上で、手札と墓地の魔導具を自由に動かせるような下準備をしてからそれを用いたフィニッシュループを使用していました。

上のルートは[山札の初期枚数を3枚]とする事で、

最初の闇市で[バタイ/ドラグス2/メカ]と4体を破壊する事ができ、

闇市時バタイユで戻す分を魔導具で満たし魔導具が山に1枚、手札に5枚

初期条件により闇市後墓地にドラグスの下にあった魔導具が7枚落ち、

1度目の卍夜で2戻し→山魔導具3枚→手札から4枚仕込み

メカ―ネンで1ドロー→山魔導具2枚、手札に2枚

2度目の卍夜で2戻し→山魔導具4枚→山から1枚、手札から1枚仕込んで初期盤面

以上のように、既に魔導具肥やしの構造を内蔵した上で、

メカを出した時の山札を2枚以上とする事でドローを可能に、

卍夜により、山が2枚以上の初期盤面、後付けで山枚数を調整する事を可能にした、

(山札以外は)ドラグス2枚の肥やしルートの魔導具の推移を基本とし、卍夜を2回介す事で、メカのドローで生まれる凸凹を補正したループ、になります。

ちなみにこれもドラグスが3枚なら、面に2体ドラグスを用意してなおバタイユ分を埋められ(、魔導具が山札を介し仕込まれる形から、1枚のドラグスが面と墓地を行き来する形となる)為、肥やしループの要領で絡ませる必要のある魔導具は1枚減ります。

最近以下にメカ―ネンルートとしてドラグス1枚を抜き出す形を掲載しましたが、

肥やしループ証明後は条件を抜き出し対象の魔導具を見せ宣言するのみで捨てられる事、

卍夜で入れる魔導具枚数を調整する部分に注目していた事、

闇市でドラグスを1体破壊する際の面の抜き出し方を流用した事などで、結局卍夜を2度使用する順不同の肥やしループとなって(おり、魔導具を捨てたりザイコの位相を戻すのに2サイクル目の卍夜まで使って)いたのに、それに合わせた書き方をしておらず、また曖昧な箇所も少しありました。

分かりにくかった方には申し訳ありませんが、ドラグスと魔導具が互換的に扱える部分などで「どこを統一するか」というのはこのデッキのループにおいて一様なものではない為、このような分かりにくさも産まれたものと思います。

〈闇市で破壊し、直前の卍夜で1枚少なく仕込む〉

⓪回収、肥やし証明済み

①ザイコ3タップ闇市→バタイ/ドラグス/メカ

タップザイコ3、GRにメカ、山魔導具1 手札魔導具2

③タップザイコ対象卍夜→山から魔導具1枚、手札から魔導具2枚(、手札または墓地から1枚)仕込みドラグス 山魔導具2でメカ―ネン 面にタップザイコ1

④メカ―ネン解決 手札魔導具1 山魔導具1 面にタップザイコ1

⑤卍夜を詠唱しタップザイコをアンタップザイコに変換し、肥やしループで手札の魔導具を捨てる事で初期盤面(肥やしループ1回で証明完了※)

※肥やしループはドラグス2/ザイコ2を闇市条件にタップザイコ2を残して破壊の後卍夜を2回撃てる

8/23追記

8/24ミスがあったので直し

〈先に山札を回復し、闇市で破壊する〉

※余計に札を使う事で客観してわかりやすい証明が可能なだけで、特に有用性はないルート

⓪回収、肥やし証明済み

①卍夜使用、ボトム3枚魔導具 GRにザイコ2

②ザイコ3タップ闇市→バタイ/ドラグス/メカ/タップザイコ

タップザイコ2、GRにザイコ2・メカ、山魔導具1 手札魔導具4

③タップザイコ対象卍夜→山から魔導具1枚、手札から魔導具3枚仕込みドラグス 山魔導具2でメカ―ネン GRにザイコ1

④メカ―ネン解決 手札魔導具2 山魔導具1 GRにザイコ1

⑤肥やしループで初期盤面

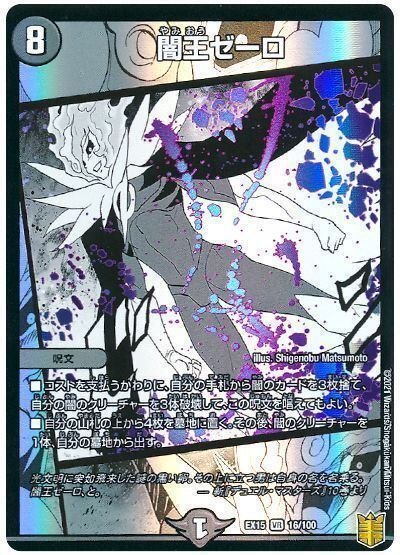

◇闇王ゼーロによるフィニッシュの補足

メカーネン同様山回復と回収のループを組み合わせ、ゼーロを撃つ工程をはさむ事でループ可能だが、これに関してはゼーロそのものが肥やし(捨て)札兼破壊札兼強制の蘇生札であるので、肥やし及び無限GR証明の後、先に無限蘇生(無限cip)を証明してから、ループさせたい闇のクリーチャーを見せた方が、分かりやすいだろう。

※必要に応じて、随時更新していきます。

◇基本的なフィニッシュ方法

スコーラー+常軌を逸した過剰打点による圧殺

ループを用いたケア

その他に、ループを用いてドルスザク(主に《メラヴォルガル》と《ハデスザーク》)やムーゲッツ(主に《ティン★ビン》)のcipループ、試練ループ、闇王ゼーロループなどが搭載可能。GRを1枚《バクシュ》や《メカーネン》に変えるだけでバクシュループ、メカーネンループも搭載できるが、肝心な場面でザイコ要求が通らない場面を作る事になるので、筆者は推奨していない。

◇スコーラーの2枚採用について

[ハデスザーク+ドゥンブレ]等を採用しない限り、メラヴォルガル1枚でデッキ内の盾ケア札総枚数が1枚。盾ケアの観点から、ケア可能枚数を2枚としてメラヴォルガルとバタイユをあわせて計3枠取るのなら、前者2枚がセオリー。

その上で

・水文明の枚数が死活問題

・メラヴォルガルは盾ケアの際に相手の盾まで割ってしまうリスクがある

・わざわざ枠を取らなければ(取ってさらにデッキの純度を落とさなければ)即時の試練ループ、LOループは不可能

シールドに解答を持たれている対面へメラヴォルガルの試行を極力減らす上で、

・スコーラー不要のループ札として最上のもの

→ティン★ビン、ハデスザ+α、+コーラリアン

・スコーラー必要のループ札として最上のもの

→試練

以上を踏まえ、スコーラーは

・回った時点で単純なビートプランにおいては1枚で明確な解答になる。実質自軍SA化が可能で、メラヴォルガルに関してはスコーラーのターンに回せる為攻撃の前のターンに相手の盾を割った上で自軍SA化が可能

・フィニッシュまでに使えるマナ数が増えるので、試練・LO札不採用でも禁断解放に備える事ができる。この点ではメラヴォを使う前に回さなければならない盤面が発生する。

・仮にループを使わない場合でも、単純なビートプランにすぐに切り替えが効く

◇EXwin構築について(7/21追記)

・ツァッチのみ、マナ置きですぐ使えない

のがネックなものの、

(・後手マナ埋め、先手4起動の3までのTなど、青魔の試練やラガンのように初手に来て先手なら最悪キープしても、思っているより不都合ではないのではないか)

・元々バタイスコの2採用はメラヴォ前に回す事について前のめりな意識の方法である。

・水文明は足りており、(45で)各種2枚取れている部分で、最低限の条件については満たしている。

・2でループに入った場合おおよそ待てるとして、問題は4と5の差である。

以上の理由から、臨機応変な対応が可能なメラヴォこそ切ってしまうものの、そこまで悪くない構築として戦えるのではないかと考えた。

対禁断のフィニッシュとしても使えつつ、例えばサガや5Cなど裏目を作ってしまう対面の不確定要素を無くせるのは、既存に比べて、多少純度を削ってでも価値のある事になりうると捉えている。

◆対戦レポート(8/10追記)

8/10時点では、プレイに響くような印象に残った試合であったり、個別の状況について記載しておきます。サンプルはぼ大の試合が多いです。

8/24更新

◇8/5ぼ大のヤバすぎるゲーム展開の試合と、対とこしえの立ち回り

対5Cに手札のラガンを取っておいて、ラガン。手札の儀まで使用、運よくとこしえを置かれなかったのでクライムドラグス、トップ龍獄殺でドローのみで溜めた後、次のトップの使えない札をディスカードに充てつつ龍獄殺、そこで闇市を引く事に成功し、面タップ全破壊から、異常値のドロー、ドゥベル墓地落とし、破壊の儀、さらには卍誕まで、その全てを0マナで行って、ループ移行している。

墓地の儀は解決時の枚数を参照するものとなっているが、仮に墓地シャッフルまで行われても面にザイコ以外で8枚を用意できていれば闇市やバタイユ時に使える事や、ロングゲームでの卍誕を見据えて「手札の儀」だけでなく「復活の儀」も意識的に解決しておくとよい場面も出てくる。

ちなみに闇市トップで5Cを超える試合は、去年の12月に数回使用した際にも発生しており、その際は先に卍夜を撃つ事に成功してトップ闇市から4T目にとこしえを2枚越えてソリティアに入っている。

◇8/9決勝のバトガイつきネク(捲り外し)への、ボックドゥ効果による鼓動対象&ネク停止の選択

最悪ループができなかった場合、SAGAは仕方ないとして、バトガイが裏返る可能性がある筋として残りの手札3枚とトップからカツと単色を捻出し、カツ栄光をするプランと読んでいた。

4マナまで使える次のターンに、ループに入れなくても上からボックドゥを引いた場合に、細い線でも負け筋を切れるようにと長考の後行っている。

例えばこちらが面を作るだけでもカツ→ドギXチェンジの筋があるので、少し状況が変わるだけで普通は危険な行為である気はする。

(あと、除去トリ一点張りなのであまり変わりませんが、ネクに同じターンにあるプレイをされると今回よりこちらのメインターンでは厄介な気もする)

◇8/9ぼ大で本当にバタイユの肥やし効果を使った話

闇市やバタイユで破壊を考える際に、メカを含めて卍夜や闇市の条件を残せるかの確認、

卍夜を撃った時に、面からザイコ2枚や、バタイユ分を引いた上で、闇市でボトムに到達できるかの計算、

メカが捲れる場合、メカを破壊しGRに送り込む場合の推移の確認と計算、

これらは意識して、その場で確認・計算をしていた。

またこの計算と面の推移においては、一旦墓地の魔導具が全部なくなってしまう状況や、山札に6枚戻した際に上の部分の数枚だけ一旦ドローする、といったような場面も多々あった。

(※山を残す際には、卍夜で山を見るとシャッフルで山札の順番が変わってしまう事も織り込み済みの上)

その上でまず、ループ時にはバタイユのタップ・アンタップの位相を問わない事から、道中ギリギリまで闇クリーチャーを破壊しバタイをタップする行為、をそこそこの頻度で使った。

で、バタイユ墓地肥やしというのは

バタイユの墓地肥やし→今ある墓地が山札未満の枚数だと使える

バタイユは登場時破壊の儀を同時に誘発させる→墓地を肥やした後に墓地から拾える

闇市条件と、闇市後に卍夜が唱えられる保証さえあれば、闇市とバタイユからループを復旧できる

以上を踏まえ、主に肥やし効果で山札をボトム付近まで一気に掘り進めた上で、闇市条件&卍夜条件残しを満たした上で、ボトムまで掘る工程を一気にとばして闇市からループ面を作れるという趣旨のプレイ。

8/9においては、元々手札に魔導具呪文、マナにアンタップマナが残っていた事で、卍夜→ベル仕込み→バタイユ→肥やし→破壊の儀闇市回収→バケドゥ→ベル蘇生、の順でループに一気に移行した。

この場合も破壊の儀を闇市に使う以上魔導具の条件がほかにできているように、破壊の儀も回収先が決まっているわけではなく、計算の際に1手分余裕を作れるといった立ち位置で捉えて、プレイしている。

◇8/9ぼ大で無月の裁定を逆手に取り、思考段階で選択肢を増やした話

墓地にベル×2とその他に2枚の魔導具がある状況で、バレドゥ詠唱時に手札から宣言し、

卍夜を引いたならラガンを捨てて無月不発+ベル2蘇生による墓地魔導具3枚からの卍夜、

引かなかったのならラガン以外を捨ててラガンを立てるか、ラガンを捨てるが残マナでの墓地の儀を考える、

といったような分岐を、8/9のぼ大ではプレイ段階から考えて選択肢を増やし、より安心して勝ち筋を見定める事ができた。

(ちなみにザナギが決断うてるのに気付いた時は、面にラガン立っててもめっちゃ怖かった)

◇メカ―ネンの可能性を考えるのは怠らない

概要は前述しているが、卍夜の面を作る際と、面を全て破壊した場合の復旧工程については手札次第でGRのメカ―ネンを完全に無視できる状況がある。逆に響く所で捲れてしまうとゲームにすら負けてしまう訳なので、重ねての言及。

◇わりとマナや墓地にバタイユを逃がした話

対面を選ぶが、結果的に取る事が多かった。

正直メラヴォルガルでの盾ケアはかなりギリギリとなる事が多いので、一旦回した事のある前提に成り立つプレイかもしれないが、

そこそこ枚数を引ける闇市のドローが上手くいけば破壊の儀を余せる事により墓地逃がしに対しては保険を作れる事、

そもそもバタイユ自体を2枚取れている事、3枚目としてのメラヴォルガルで1回でも悪くない確率で盾ケアが可能な事、

殴ってくる対面の存在(単純な回収及びループの成功確率、メラヴォの回収確率の上昇)、

有効トリガーのない対面には、メラヴォルガルを気にせず使える事、

これらにより、例えばバタイユ自体が1枚の以前のデッキよりも明らかにプレイとして取りやすい認識だった。

バタイユが要らないから取っていたというよりは、3T目において水マナは1必要だが黒マナは2あると楽といった感じで単純に黒マナが強いのと、初手からはじく対象に捉えられるほどの強い手札が存在するデッキである、といった所。

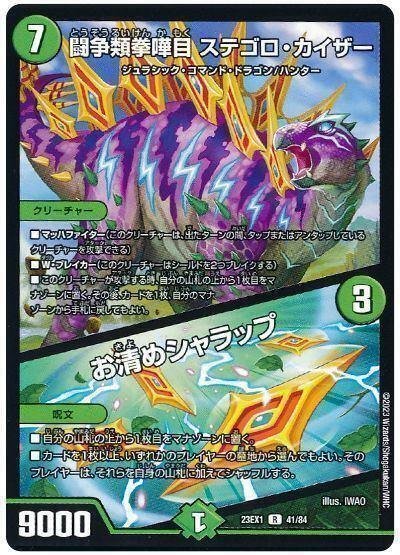

◇対お清めシャラップ

DMvault大会ではデッキの36枚位、種類に直せば9種類位は採用札が推定できるようになっていたり、ログを確認できる機能があったりするので、ドゥベル捨ての分岐の判断にこれは関わっているだろうし、紙とDMvaultでは全体的にどこを読んでいるかに違いがあると思っている。紙ならシャラップの想定される対面はドゥベル捨て部分はもっとヒリつく判断になると思う。

◇8/13ぼ大決勝の卍誕プラン

(こまごましているので後日追記。)

闇市全破壊+復旧を闇市1枚の手札から行う見立てで、ドロー枚数自体は8枚以上確保できる事から、出目を見る目的で復活の儀を使用、卍夜が1枚墓地へ。

8ドローでバタイユ2枚のみを引き、また既に2見えのエマタイを引かなかった為、通常でも先んじて達成しやすい復活の儀、破壊の儀以外に、墓地の儀、手札の儀まで1T中に達成する、卍誕プランを目論む。

破壊の儀で卍夜を回収。

今思えばこの卍夜でラガンを出しておく線が相手のマナ数を考えれば安定択のひとつだったかもしれないが、ドラグスザークを選択。

メカ―ネンが卍夜をもたらし、ドラグスとドゥベルを利用しながらバタイユ2枚を召喚し、終了時卍誕。

手札の儀の際、直前でバタイユのコストに利用したドゥベルを4体蘇生していればもっと相手の盾の要求をあげられた所が特に目立ったプレイミス。

◇8/23ぼ大での、対テスタでのラガンの使い方

DOOMの攻撃時点で破壊頭数が4体に達していなかった為、トリガー反応で召喚し、面のザイコをすべて敷いて召喚。横のクリーチャーとボルバルの攻撃は踏んだトリガーと残りの盾で受け流し、追加を取らせずに次のターンループ。

◇その他

・カージを持ってバレドゥやエマタイを置くのが裏目になる事が多かった

・対バイクでパワー負けしないザンバリー

・カツラブ以前にガイアッシュラブされるだけで負ける(ガイアで手札が増えると、ラブのターンから隙のない行動を作られがち

・メインターンの遅延の役割だと、ボック≧バケ、バケ≧カージ。のような印象だった。ボックドゥもその他の代わりになりうる

◆各対面の主な勝ち方

※必要に応じて、随時更新していきます。

7/25追記 以下は主に明確な受け札やループを搭載しない構築の場合についてのものです。

8/4追記

基本的にはLOループを考えない場合でも単純な攻守の駆け引きにおいてはあらゆる要素を兼ね備えているレベルですが、(召喚以外の)踏み倒し依存な山が多いといったフォーマットの性質や、禁断の存在などアドバンスならではの要素で少し機転を利かせる必要があるといった感じです。細かくは最初の分類以後で触れています。

・【赤緑NEXT】【赤黒バイク】などの禁断採用・禁断カウンター山

ループを用いて盤面を調整。ループと追加Tを駆使し、禁断解放に対して手札の儀のカウンターを用意した上でダイレクトアタックを狙う。これには十分量の山札・打点・パラレル系侵略元を必要とする。

相手のメインターンについては《ラガン》を用意できる。

また、トリガーからも《ラガン》の虚無月宣言が可能(7/25追記)。

禁断解放の可能性がある《メラヴォルガル》を使用する場合、破壊ループから盤面をバタイユ+メラヴォルガルのみとし、《ドゥベル》蘇生を待機した状態で解決する。禁断解放される場合は《ドゥベル》を蘇生せず、追加Tまで見込んだ上で残マナから再度動く事を考える(この際《メラヴォルガル》宣言ないし《ドギX》チェンジのタイミングで自軍の封印を外せる)。

NEXTに対しては最初の2点まで+1点+2点と殴り、2点のカツ+カツまたは2点のカツ+アイラや絆から《カツキング》が捲れての手札が残った状態での禁断解放、ないしパラレル系の侵略元が何らかの干渉を受け、禁断解放時点で手札の儀を達成できない状況となる場合を割り切る。

・【晩餐サガ】

アドバンスにおいて【ドラグスコーラー】に限った話ではないが、盾からのブルースには解答を持っていない(し、本来それだけで存在意義を持てる筈の上位ソリティアの立場を奪われている状態である)。

相手のメインターンについては《ラガン》を用意できる。

基本早期に殴ってしまいたい対面であるが、デッキ内に《ブルース》への解答を積まない構築の場合でも、《サガ》が見えていない場合は1点ずつで先踏みによる《ブルース》の無力化のルートを用意し、サガループに移行された場合でも、破壊の儀卍誕ができる状態で攻撃できれば状況依存でループを無力化できる可能性はある。

・【OB】

《カージグリ》不採用で一旦OBを退かす事ができない場合そもそもガン不利になりがちではあるが、《とこしえ》を除去の上で《セガーレ》の置換を逆手に取って最大5B、増えたマナから卍誕や、最速龍獄ベル卍夜からドラグスザークでジャスキル~ジャスキル+1の打点を並べるという勝ち筋は細いながらある(とはいえ零龍で与えてしまうドローにより、2TOBも視野に入れさせてしまっている対面ではある。)

《ドゥスン》採用なら先手ドゥスンで2T目の《未来設計図》を咎める事が可能だが、誤差の範囲だろう。

・【5C】

卍誕を用意して攻撃できるなら、一度《ドルファディロム》を投げられてもバタイユ+零龍が盤面に残り、墓地からズゴブ垓の蘇生+ドゥベルでの盤面の復旧も可能。

相手のメインターンについては《ラガン》を用意できる。

《ドルファディロム》を一度残してしまうとすべての呪文が使えなくなってしまい、《ドラサイ》から《ザーディ》で《ロスト》や《お清め》を、モルトボアロで《とこしえ》を飛ばされる可能性もあるが、ある程度割り切って早い段階で《メラヴォ》でのブレイクを入れるのも視野に入る。勿論ブレイク前に《デドダム》を墓地の儀や《バケドゥ》で処理しておき《ブレスラ》のモード両方の使用をケアしたい対面である。

・【アポロ】(7/25追記)

トリガーで耐久を図る場合、ランデスを見据えマナに魔導具を逃がしておく。ランデスされる札はアポロ使用者側に選択されるが、2マナのみで動くか、盾のトリガーの枚数次第でマナに置いた札を確実に墓地に落とす事ができる為、2マナのみで動くプレイ等も視野に入る。返しのTは《ザンバリー》から最低1コストで動ける(前もってドゥベルやラガンは必要になりうる)。

相手のメインターンについては《ラガン》を用意できる。

また、トリガーからも《ラガン》の虚無月宣言が可能(ネ申のシンカパワー発動時はこれでも受けられない)。

◇プレイ方針、裁定、主なテクニック等のメモ

上記記事(オカルト型)より抜粋

手札の儀の達成用で2マナから残す意味がありますが、コンボ自体には起動時から最後までマナを使用しません。

これらを踏まえ、手札の儀達成を見据えるなら、マナを残す、手札を消費できる札のみに抑える、2、3枚目の降凰祭やバタイユを見据えて意図的にルーターをうつ、等を取捨選択する必要があります。

自身の無月か降凰祭でドルスザクを手札から出す事、バタイユの召喚、降夜祭自身を使う事やその効果で手札の魔導具を下に敷く事が手札を減らす要因になります。

降凰祭を打つ際と、デスザークの通常の無月宣言のみ、墓地の魔導具を必要とし、必ず墓地の魔導具が減ります(デスザークの場合は盤面に移動する形)。

コンボに入ってからは、バタイユ効果で砕く先をドゥザイコ以外にする、バタイユ効果で肥やす、道中のイワシン効果で魔導具を切る(、反応させる蘇生系の枚数を故意に抑える)、が墓地の魔導具枚数の増加につながる行為です。

バタイユを召喚する時、先に蘇生系が出る余裕があると、降凰祭でドゥザイコ以外を対象にする事で、減らしすぎた山札を意図的に回復する事ができます。

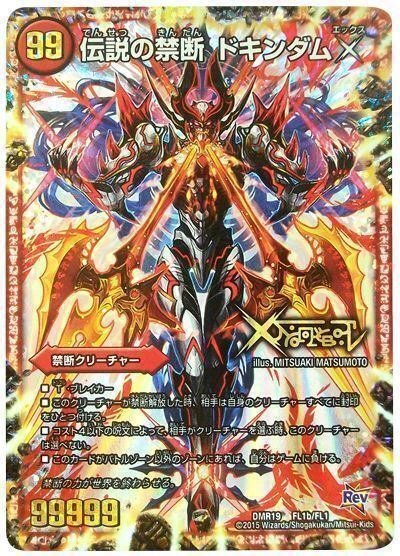

~殴り方~

最近流行っているドキンダムや、封印が残り1枚のドルマゲドンに対して、平均的に使えるそれらの根本的なケア方法というのは存在しません。

◇墓地の儀を残して、カウンターで出てきた生き物を飛ばしながら零龍を作る

◇零龍をワールドブレイカー、ドラグスザークからチェンジしたドギXを3点として運用する事で、効率よく盾を割る

◇零龍とバタイユを耐性クリーチャーとして運用する(裏目:Gスト)

◇ドギXで手札の儀を達成しながら殴る

これらが基本的なプレイになります。このほかに、

◇4マナムゲンクライムでドラグスザーク+ドゥザイコGR×4を並べて一旦

溜めたり、無月反応機会を作る

◇相手の盤面に寝ているクリーチャーがいる時、自軍をぶつけたりぶつけたバタイユの置換耐性を使うなどして封印でのLOをケアする(裏目:Gスト)

◇盾にカージグリがある事を確認して、墓地の儀残しでの零龍カウンターを狙う

◇一旦手札に戻されたり、無月の下のカードを剥がされたデスザークを、ドラグス、バタイユ、降凰祭などを利用して再度無月状態で復活させる(終盤はデスザーク自体の建設は、ほぼ盤面等のコストを消費せずに行える)

このあたりが応用的なプレイになってくるでしょうか。

既に出したいドルスザクが公開領域に見えているなら「手札の儀」タイミングまではドラグスでいいです。

また、場合によっては既に建設しているドルスザクも含め、下に積んであるドルスザクをオカルトで砕く事で無月前に墓地の魔導具枚数を補完し、ドルスザクの下で活用できずに終わる魔導具というのを減らしてデッキ出力を最大化する事ができます。

デスザークへの言及

マナ埋めに関して、デスザークはビート対面だと盾落ちが裏目になりやすいので、2枚目が見えるまでは極力マナに置きません(これは速度でしか自力でのケアが不可能です)。龍獄殺は多色として他のルーターに干渉しがちなので、初手で水文明が2枚しかなく、他にルーターがある時は龍獄殺を置いて、後から拾った方がいいでしょう。

この山のスザクに関してはデッキ寿命を決定しているので2は堅い

弱点

本構築の札単位の明確な弱点としては、おおよそデスザークのみのムーブの弱みにも重なって「とこしえの超人」「ガイアッシュカイザー」、また「ミロク」採用のデッキにもよく見られる「ガイサーガ」が直近では挙げられます。また、零龍を横に置けるとはいえ、「オリオティスジャッジ」のような苦手な受け札も存在します。

オカルトへの言及

これらの強みに加え、反対に弱みとして、バタイユ型のように「カツキング」のバウンス後すぐにデスザークを建設する事ができない点、そもそもケア不可能と断言できる盤面を作りにくい点があり、バタイユは不確実性を持ちながらも「山札の魔導具を極限まで活用できる」札でもある上で、デッキを強固にしていたと言えるでしょう。

ただ、かわりと言っては何ですが「オカルト」が強制ながら墓地回収を使いつつドギXにもチェンジできる為、3点としても、また相手Tの呪文にも反応できる「ドゥベル」や、以後の無月用の魔導具をドギX効果で捨てておくとか、ドゥベル込みで1枚で無月達成可能な「龍獄殺」を拾う行為は強く使える点でも、オカルト型はオカルト型で釣り合いが取れている気もします。

オカルト1-2体とドラグスは過程で盤面に並べやすく、元々オカルト採用はドギXでデスザーク以外の相手視点の裏目を作りやすいのも利点でしたが、「そういえばオカルトがコマンドだった」のでもはやBSRのギミックさえ使える可能性が出てきました。

回収が強制ながらつまり攻撃前に手札が0枚からでも、攻撃時、墓地の儀誘発の選択を用意しながら、パラレル系に侵略・チェンジしつつ手札増減0枚を再現できる。

上記記事より抜粋

ナンバーだけだとボルドギや絆の革命ゼロトリガーは止まりませんが、エクストラターンを取ってラビ投げからの全ハンデスを狙う事もできますし、撃たれた(零龍採用だと撃たれやすい)メンデルを逆手に取ってゴキーンで積む事でも、カツやロージア星樹無しならゴキーン1枚だけでケアできたりします。

これらの補助として、フシギバースやムゲンクライムを入れる手もあるでしょう。

(神の試練について)

ナンバーに比べればメタカードとしては甘いですが、現在絶賛台頭中の禁断入りドラゴンデッキ(ex:ガドウ・NEXT)対面で山を掘り切ってしまう事で、かねてより同対面が「クソゲー」化していた原因である「禁断解放」での負け筋を摘む事ができます。

上記記事より抜粋

◇動かし方

ブラタイ>バレドゥ>ゴンパドゥ>龍獄殺のようなイメージで2コストルーターを2、3のTに1回、4のTに2回を見据えて回し、起動に必要な盤面を作る。

ちなみにコンセプトムーブは、所定の盤面を作れば以降はマナを一切タップせずに行える。

コンボを起動させてからは

【プランの選択】【任意ドルスザクの選択】

【手札の消費】【ビート】

主に意識はこのようなブロックに分けられるだろうか。

野良で無月ができる「デスザーク」や「ガルラガン」のムーブが太い方がメタを越えやすくなり、また「ガリュザーク」は唯一盾落ちしても強い可能性があるドルスザク且つ着地置換系のメタがほとんどマナ送りな現在では下の8マナでの詠唱も見える札です。

以下テクニック。卍夜でどこからでもドルスザクと下の素材を用意できる事、次点で墓地からドラグスを蘇生した際の復活の儀の達成などは想像しやすいかと思う。なお、墓地から魔導具を素材に使って面に出す行為では復活の儀の条件を満たせない。

最初から破壊する目的であったり、相手の除去を見据えるなどの場合で、ベル以外の特定の魔導具も意味を持って下に入れておくプレイが忘れがちな所だと思う。

◇各種テクニック

※網羅できているか自信がないので、漏れに気付き次第書き加える可能性があります。

🟥無料でドゥベルを蘇生して復活の儀を達成

これを利用して2枚まで魔導具の墓地落下を見込む事ができる。

龍獄殺に限ってはその効果でドゥベルを捨てザイコGR反応で蘇生するだけでコンボ起動盤面まで持っていける可能性を持っている。

🟥オカルトは蘇生系魔導具を破壊

🟥山札から素材をつくる事でその分墓地から無月反応魔導具を蘇生

🟥墓地の魔導具総枚数が足りない時墓地から魔導具を蘇生しない

🟥降凰祭のドルスザクとその素材魔導具を手札から捻出

手札の儀を達成する為に活用。

🟩復活の儀から先に解決して出目を見ておく

イワシン機会を先に持ってきたり、待機しているものや次に使うディスカード効果等の捌き方を出目によって変えられる。

(※ここで深くは触れないが、手札から使う札が集まっていない時の墓地落下の前後のさせ方については、状況判断や場合によっては確率の見識が必要な可能性がある)

🟩ドルスザクを墓地から蘇生し未達成の復活の儀を達成

🟩ドラグスザークを山札から出しより多く墓地に溜めておく

🟩降凰祭複数枚の際に破壊の儀でドラグスザーク等を回収

🟩ザンバリーを仕込み破壊の儀で回収してブラタイなどの切れない札をマナを支払って捨てる

🟦手札の儀反応でデスザークやガルラガンを蘇生

🟦無月の素材にはドゥザイコを使う

細かい破壊をされた時墓地に行く札を増やす。同じ打点量でも差別化される。

GRには12枚も上限がありクライムするだけでそこから4体投げられる事も加味されている。

🟦オカルトで盤面のドルスザクを壊し、素材を作り変えたり、出し直して再度登場時効果を使う

🟦バウンス想定で後のムーブで下に入れるのは手札に欲しい魔導具にしておく

🟧儀残しで卍誕を構えて殴る

🟧相手T終了時蘇生のガリュザークをSAとして使う

🟧ガリュザーク蘇生時に無月反応系魔導具を蘇生

🟧侵略したBSRやチェンジしたドギXの効果を使ってからオカルト効果を使う

🟧その逆でイワシン効果を起動

🟧オカルト2体のBSR侵略か、覚醒BSRとドギXを使ってラストストームを形成(前者はターン開始時に覚醒まで。)

🟨カウンタードゥベル復活

🟨降凰祭時の盾確認

🟨素出しによるガイサーガ等のケア

ここまで言って何だが、先に述べたようにラストストーム前提の次元であるし、著者はこれに多くの役割を見ている訳ではない。【ディアス】を積んでいる理由は、手札の儀や墓地の儀残しでカウンター卍誕を構えて殴った際に覚醒機会を見込め、逆転の芽を摘む札になりやすいからというだけである(もはや多分これも自分勝手な肩入れをした期待でさえある面を持つだろうし)。

※ツッパリ、は零龍と噛み合いが悪い

揃えればすぐにリンクする【勝利セット】を採用して【唯我独尊】を作るのもストーム次元におけるよく知られた選択である。また、覚醒条件を上手く活用して本来裏返らないサイキックを無理矢理裏返す方法もある。

また、この構築については【ギャングパレード】は【零龍】と目立って噛み合いが悪い。

零龍を使うにあたって自軍パンプは負けに直結する裏目になりうる。

上記記事より引用

主要なメリット

・フィニッシュパーツとメラヴォ(盾回収枠)の盾落ち確率が減る

・基礎的なループパーツ(ベル・闇市・卍夜等)の盾落ち確率が減る

・ガン投(4枚採用)の札の種類を増やせる

・盾落ち確率の低減・残枠の増加により、(特定の札の)山札の中の総枚数を増やす事ができる(触れる最大枚数が増える)

主要なデメリット

・40に比べて引きに一貫性がない為、早いターンについてはコンボ移行の確率が落ちる

(相手がウィニービートでもない限り)単体では腐りやすさも見えるが、後手3Tまでのコンボ移行の上で「引けなかったら話にならない」札なので4枚採用の認識。

ただし、調整過程で「面白き事もなき墓地を面白く」を採用する事で墓地のこれらを互換的にみなすといった発想を通ったとだけ置いておく。

「いかにスコーラーに到達するか」というのが主目的となってからラガンは完全にメタ札に近いので、あまり強いと思っていない。

一般的な構築でバンナイトからのラガンの動きをコンボ道中に含めた場合、普通はドゥベルを仕込んで出した後バザールで一度これを砕き、魔導具反応から再度バザール要求で動く必要がある。

40で3kill確率に重きを置いた場合なら尚更だが、メタ札としてのドルスザクは確定枠として捉える札ではない。ラガンを含めて採用して回す経験は作ってから判断した方がいいが、単にデスザーク+零龍を強みと(としてガドウを不利対面と)する、面を軸とした零龍ビートなら別デッキでよい。

状況も選ばずに、あまり強いと思っていない、というのは大嘘になるし今では確定枠に近いが、当時伝えたかった意図としては、

これを呼んできた所で一時的なメタ行為になるなら意味がない、

また、ソリティアにはドラグスザーク以外のドルスザクは最悪必要ない、

といったものである。

現在でも、破壊が想定できる状況でラガンを出した際、例えば墓地に魔導具が枯渇した状況で面のザイコ4枚でラガンを作った所で、次のターン面と墓地の魔導具枚数を補完しなければ出しなおす事ができない、盾の魔導具トリガーからドゥベル蘇生の筋や、次のターンの卍夜を腐らせてしまう、あるいはこれらの行動までにラグを作ってしまうなどの弊害が出る事で、よくないプレイ、負けにつながるプレイになりかねない。

例えばラガンを用意する際に、仮に手札にラガンがある場合でも、卍夜を介してラガンの下に任意の魔導具を積んだ状態にするのを怠らない事が重要になる。

45枚でミスティ採用の場合は、1枠をミスティとして4-5枠が自由枠となる。

超次元はパラレル枠を進化元にストーム覚醒を狙うのが残枠の活用方法として主流である。

現在著者が使っている構築では基本的に上記のようにストームでのワールドブレイクを見据えてヤヌス(1-2)+キルチャブルで埋めている。

ドギXとBSR、ストーム以外のサイキックはストーム覚醒を前提とするため大して差別化にはならないが、自由度が高く環境に適応した形にカスタマイズできる部分だと考えている(過去記事には個別札について軽く言及している)。

上記記事より引用

以上を踏まえても、安定性と速度を両立する為に、非魔導具であるブラタイ、手札を2枚も減らしてしまうザンバリーはむしろ「強い札」として採用している。

ここまで書いたような理由から、このデッキの水単色札の価値は非常に高く、確定枠をとった上での枠の操作であれば入れたい種類の筆頭である。

→当時はブラタイ採用かつエマタイの採用を考えていなかった為このような書き方となっている。現在でも初期同様に水文明は意識しなければ取れないのに加え、ボックドゥやカージグリなどバニラにもなりかねない札で単色札を笠増ししている面がある。

以下、各対面への認識について。画像付きで概要を先に示しておく。

★微不利~有利対面

OB対面にはとこしえ、OB等を除去した上で、セガーレやキャディ、リツイーギョ等の逆利用が可能なメタでマナを伸ばす戦い方も太い。

(OBはシビルカウントを崩すか、場合によっては達成下において、自身を放置できる状況がある)

呪文のトリガーならばドゥベル蘇生よりも解決が先なので、ドゥベル蘇生待機で面を作りなおせる。

そのほかに、バタイユは除去置換を持ち、スコーラーは追加ターンを合わせる事でケアできる(その際追加ターンにも攻撃できるクリーチャーを減らさずメラヴォを回す事も視野に入る。)。

【NEXT】には《グリージーホーン》を付けた武装達成下の《SAGA》に攻撃されたり、《SAGA》に《ガイアール》+《ガイハート》をされる等でラガンに対しても即時の抜け道を作られうる。

ラガンはしっかり効くが、抜け道のある前提で考える。

他の《零龍》採用デッキでもありがちな事だが、《オリジャ》や《テック》等でアタッカーを失っても、《零龍》の採用があるだけでハンデスデッキに強く立ち回れる事が多い。

卍誕を常に咎められた場合を除いても、卍誕後手札や墓地を失った後で、零龍にカーネル効果を付与されたり、GRクリーチャーやGR+ブロッカー付与、盾追加や《逆瀧》などを用いて《零龍》をうまく流されてしまうと負ける。

また零龍同系については、開始時にこちらも1ドローを追加でもらえるのに加えて、お互いの卍誕カウンターに気を配りながらプレイすべきである。

★~不利対面

《とこしえ》採用対面は、残りのギミックがどう埋められていようと《とこしえ》を捌くところまでたどり着くかどうかで勝敗が決まると言っても過言ではない。

とこしえに不利と言っても、アドバンスでは【マグナ】のように、《とこしえ》に受けを頼る認識の上で、デッキパワーは劣る【有象無象】や【ダークネス】よりは《とこしえ》と他のギミックとの間にラグがあるようなデッキが存在しやすく、そういった対面には対面が《とこしえ》でデッキに休息を作っている部分も逆手に取りながら、自分は《とこしえ》を乗り越える為に最善を尽くして、「一瞬」を最大化する。

アドバンスでのアプル採用デッキがデッキ単位で強いのかはさておき、墓地の儀を持っているとは言えデザイン上で《アプル》や《アプル》+細かいハンデスをしてくるようなデッキには不利である。

◆解説部

🟩とこしえ 🟨お清め 🟦ラガンが特に機能 🟥相手が同速以下の圧殺対面

以上のタグをつけている

※きついのはとこしえの超人。この山に限らない環境への認識として、ちゃんとやればラブは手数のうちの一つという概念になるものと思っている。

■オービー 🟩🟨

とこしえ>オービー>キャディ>セガレ

(キャディはドルスザク以外基本引っかからない)

対オービー

初歩的な事だが、オービーが出る直前Tにクリを投げてもMFが飛んでくるし、またカージやバケといったメタ札は完結性・継続性に欠ける一過性の除去なのでとこしえバウンスに使う場合はうったTに一定の到達点まで持っていき切るイメージ

相手の速度もある為カウンターを考えて2T目は墓地肥やし数が最高率のルーターをうっている事が多い

オービー自体はそれだけで致死的メタではないが、ザンバリーのcipが消えるのは覚えておくべき

基本打点

とこしえをバケドゥで処理してセガレをバンナイトで逆利用する

オービーをカージグリで飛ばす

墓地の儀残しが可能な場合は、STからのカウンター卍誕を狙う

零龍

オカルト型なら墓地の儀の活用に加え、頭数を揃えて破壊の儀を達成して不採用なら打点は細かく見ていく

卍誕と盤面でのゲーム展開となる為相手参照も含めた手札の儀の達成は忘れないようにしたい。

ドルスザク

デスザークやガルラガンの採用で、野良無月を有効に使える

ラガンはオービーを受けたりサンマを止める為に使うが、どちらも持って殴られている場合ターンが回ったりカウンター盤面である以外で勝てない。

※かなりピーキーだがガリュの採用意義は卍獄殺手打ちまで視野に入るもの

🟩とこしえ山の基本意識として

・ベルを不用意に見せない

・とこしえがいない時に進化元の用意を先にするプレイ

・ドルスザクを手札に残してとこしえに引っかからないようにする

🟨お清め山の基本意識として

・ハンドキープ>墓地肥やし

🐍「気づいたら」勝てる盤面を落としている対面なイメージ。全然手は届くので適切にプレイを振っておくのが大事。プレイに差が出る対面。

■ケンジ 🟩🟦

スコーラーに完全に振るとほぼ無理対面といっていい。

ラガンを取れば勝率は落ち着く。

ズンドコの場合が分かりやすいが除去は展開Tの遅延に機能する。

■アポロ

準回答としてドルスザクが欲しい場面はあるが、基本カージグリ+受けになるドルスザクの採用前提。

採用すれば野良バンナイトでメタスザクを呼ぶ行為でも強いのもあり、例によって赤緑ならカージ採用で勝率はだいぶ落ち着くし、レッゾパターンも見やすい。

バトライをに超えられない、メタになるムーブがあるとして6マナのレッゾ素出しか禁断解放になる、という点は他と同じ。

■赤単

目立ったムーブはテスタ無しなら2TドラグスでもGS2枚要求のビートを押し付けられる事か。これはスザクなしでもまだ見れる方。

■ガドウ 🟨

スコーラー採用でそこまで到達できればむしろ立ち回りやすい部類。

警戒カードはお清め・カツ・ガイア・ラブ。

カツラブでもメンデ星樹ラブでも栄光ロージアラブでも、相手が究極的にジリ貧でない限りラブを回されたらほぼ負け。

現状は相手のお清めが間に合う場合はそれを見たハンドキープ(ゴンパ>ブラタイのような)で4、5Tまで見て、ワンショットを伺う。

ガドウに限らず龍系はバケドゥでの面除去も視野。

■ゼーロ 🟦

ラガンがあれば最速バンナイトから圧をかけられる。

零龍同士の勝負は相手が破壊の儀を使うタイミングで破壊の儀を使えるので、墓地の儀復活の儀を墓地メタでケアするか、手札の儀が鍵になる。

ラガンやドゥベル採用で、零龍卍単されても簡単に盤面の再建をしたり、もはや上質なカウンターが可能になる。卍誕しかえした際もザロストまで見れるのでもちろんラガンが強い。

トムライを見据えたり、返しにループに入られないように墓地の儀を先に解決しておくプレイは視野に入る。

■NEXT

カウンターができない+カージ不採用ならバトガイを回されただけで負け。

お清めはともかく、零龍で1ドロをあげて、最悪3Tでアイラで入れて、メンデも持っているから本来かなり不利なはず。

オカルト-カージ構築でこそカウンターを構えたり早期にゲームを動かせるので相手のプレイも裏目になりがちだったが、現在ともなれば本当に相手の能動に対して丸裸に近い。

プレミは取り返せない。

ラガンは横に1打点ある状況ならsagaでグリージーオウギンガやガイアールガイハなどをされるとターン中に越えられうる。

試練でボルドギをケアする見立てだが、そこまで遅延が見込めない場合はデスザやガリュの採用を考えたい。

■青魔導具 🟥

基本的には速度で勝てる対面。圧殺。

アドバンスの青魔をそもそもの立ち位置(遅い環境に漬け込むような)や現在の構築から舐めているところはあるが、構築によっては面倒なケアがいる。

基本打点

世壊を貼るにもコストが必要である訳で、ゾメン採用でなければ最速4Tすら怪しいし、最速で安定してラガンが立つとも限らない。そういった鈍足な所に漬け込んで回す。世壊なしに回せた場合は押し付け的に立ち回れる。

ギャプドゥは後追いスコーラー等でケアする。ギャプドゥのSST効果が追加をとっても引き継ぐ効果なのは覚えておくべき。

(書いていて気付いたが)スコーラー型でこそ星がかなりきついかも。

青黒

通常構築はラガンが絶対無理札。

攻撃時はラス盾ギャプドゥ以外の裏目はほぼない。

赤入り

可能な限りの超絶ラッシュのケアを試みるなら、メラヴォルガルを1回超絶を踏み抜くまで回し、盤面が全壊しても後追いスコーラーと次のターンの再度のメラヴォルガルなどでケアをはかる。

■ネバー 🟦🟥

ラガンが刺さる若干遅めの山。圧殺。

■DOOM 🟦🟥

ラガンが刺さる同速。圧殺。

■5Cモルト 🟩🟨

動ければ圧殺しうるがとこしえお清め両刀の為勝率は期待できない。

オカルト構築は手札の儀残しが効きうる対面。

最近はテックも見えているので、普通に打点を作って殴り切れるかも微妙。

■ダークネス 🟩

手札の総枚数を減らしてくるので構築段階で不利なとこしえ。

■グラスパー 🟦🟥

採用札にもよるが通常でも圧殺可能なレベルかと思う。圧殺。

テック・ズッ友・ザインは警戒。

意識外になりうる札として、スクリプト、こちらのターン中のループ、イザナミからの全体除去効果、また、それらにつながるヴィオラ等がある。

■ギャラ盾🟥

環境内ではガリュがちゃんと刺さる対面。現在は無限追加Tで圧殺。

■マナ退化 🟦

ラガンが刺さる少し早めの山。ドリコドリエンドには除去が機能しうる。

■パラレル速攻 🟦

ザンバリーが刺さるが、対処できないバルチュに届いた時点で負け。

リンネルとドレミはザンバリーと相打ちするパワーライン。

バケドゥだけでも刻んだ上でレゾバ侵略でザンバをごまかされたり+バルチュや手札の儀(零龍採用)を対処できなければ負け。

勝率としては取れる不利といった感じだが、バンナイトが回答になりパラレル系をラガンで咎められうる分ドルスザクの採用で少し勝率を調整できるか。

■ヤドネ 🟥

最速の雲人を考えれば同速に近い。圧殺。

GRの墓地メタやSST天罰をはじめ下手なメタ札に対して意識しておく。

■ジャオウガ 🟩

ダークネスに同じく不利なとこしえ。

■マゲ 🟥

試練なしに残封印1で殴らざるを得ない場合は厳しいが、ジゴパルやBSR侵略のみなら大した影響を受けないし、ジゴパルに関しては相手ターン中の効率的なルーター機会となりうる。圧殺。

以前の記事でも言及したがバザール採用の場合、バザールで増えたリソースと魔導具反応のドゥベルで一気にソリティア移行するムーブが取れる。

■マグナ

とこしえの無いタイプなら、カットとソゲキを耐え抜く事ができればその条件だけで勝ちに持っていける可能性があるタイプ。

■ハンデス

オリジャなどの対処しきれない受け札やテック団などに、メメ守やイグゾなどを組み合わせられると負ける。基本零龍は除去できない為能動を阻害されても儀さえ達成すれば優位に立ち回れる。墓地の儀や破壊の儀は後から解決しにくいので前もって達成も視野。

※気づいた事があり次第、随時更新していきます。

※被る部分がありますがご了承ください(8/4追記)。

★卍夜時の山札・盾確認

★卍夜で山札を見ない、ゴンパを使って以降山札の順番を変えない事によるボトム固定

★たとえ手札が少なかったり、闇市を持っていない状況であっても、卍夜を撃てるなら何よりも優先する

→トップから闇市を引いた瞬間にデッキの出力を最大化できる。

卍夜、ドゥベル4仕込みドラグス、ザイコ4だけで、いつでも闇市を引いた時にノーコストで最大10ドローしつつ、ベルを墓地に送れる。

簡単には5面は崩されない上、何より干渉できない領域に闇市を置いた状態で、闇市のみのドローで成立する。

★バケドゥでドゥベルを戻す→ベルを手札に温存

★ズゴブ垓のクライム→青黒2マナで魔導具召喚機会(ベル、無月反応可能)を作りつつ、実質アンタップ-1であるが面+1復活の儀まで

★ムゲンクライムでのドラグスザーク召喚

(暇な時に面要求で更に5面プラス可能、雑なビートプランも取れる)

★ドゥスンやザンバリーを溜めて闇市詠唱からソリティア移行

★バタイユ→破壊の儀卍夜→卍夜でノータイムでの手札の儀達成

★復活の儀を使わない

→ソリティアの必要パーツが墓地に落ちてしまうのを防ぐ

☆各種メタの挙動

セガレ・リツイーギョ・キャディ・ギャイア・ハザード→無月の構成元ごと

とこしえ→上のみ、手札から宣言した場合には問題なく召喚と下敷きまで可能

☆復活の儀について

無月の効果でクリーチャーの下に墓地から魔導具カードを置く場合は、墓地からカードをバトルゾーンに出した扱いにはならない

☆無月の門について(8/8追記)

手札でラガンを宣言した状態でラガンを墓地に捨てるなど、無月の門で出ようとする前に宣言したドルスザクが宣言したゾーンに存在しない状態だと無月の門が不発に終わるのには注意。

8/5追記部

最近触っていて感じた事

★バケドゥやザンバリーは破壊の儀で拾える&卍夜の下に敷く事を介して拾える

★闇市を初期盤面とする為、闇市時に墓卍夜を1枚になるまで拾ってもよい

★卍夜では山札が魔導具になるように、かつ奇数枚になるように拾う意識だが、(メカ―ネンを出し切った後については)ボトムが不確定になる状況で1枚まで引き切っても、もう一周すれば戻ってこれるのでそれをあまり気にせずともよい。

8/6追記部

★ザンバベル巻き込み卍夜ができるので、白緑ファイブスターよりは瞬間のメカ―ネン捲り確率は低い。

★マナを余す時に闇市で全部引くかは選択となるが、水マナ残しで使う可能性のある「龍獄殺」での面復旧は、メカ―ネンが捲れていない時であると最悪失敗する。

★主要札の2枚以上の採用は、山札を1枚残して引く事が可能なデッキである部分で生きてくる。

★零龍卍誕によるメタ乗り超え、破壊の儀の回収を自由にする

★最速助けてsagaの時、上から2ブドラゴンが捲れて武装達成される場合についてはジグリのみでは解答にならない

◆採用カード解説

2回目以降の更新で追記予定。7/25更新

◇なぜ最近の構築では《ブラタイ》ではなく《エマタイ》を優先しているのか

→前者では1枚のみ回収で残りを墓地に送ってしまうが、後者では2枚まで手札に新規を増やす事ができ、さらにパーツを不必要に墓地に送る必要がない為。

◇メインデッキ

《堕魔 ザンバリー》

手札リソースのみをとって言えば単体では手札が2枚も減ってしまうカードであるが、作成当初から3kill率の向上には欠かせないカードと認識しており、安易に減らすべきではない。

以下のような役割で使う・使える。

・先に《ドゥベル》を捨てておく(この際マナを置かない場合も多い)

・《卍夜》条件を揃える(手札墓地を1ずつ作れる)

・《闇市》の対象にする

・主に《闇市》での多量ドローから動く場合に1コストの魔導具として使う(破壊の儀での回収も視野に入る)

《堕呪 バレッドゥ》

最強クラスの初動。

ザンバリー同様1度に2枚以上面と墓地についてのカウントを進められる札。

非魔導具のルーターさえ現在は《ブラタイ》より《エマタイ》を優先している事からも、自Tのルーターとしてほぼ《エマタイ》の種族が変わっただけのこの札の強さは理解できるかと思う。

《氷牙レオポル・ディーネ公/エマージェンシー・タイフーン》

《ブラタイ》との差別化は上で述べた通りであるが、トリガーである事で相手T中の墓地の儀、ドゥベル捨てが可能であり、単純にカウントを進められる事で攻撃を止めた際の裏目も作りやすくなっている。

エマタイは捨ては強制だがドローは任意。

主にハンデス対面などで、上面としても立てる。

《龍月 ドラグ・スザーク/龍・獄・殺》

文句なしのパワーカード。余談だが実はマグナ以外のデッキでもある程度見かける位には最近ではアドバンスフォーマットに定着を見せている。

下面は捨てたドゥベルをラグ無しに蘇生する事ができ、そのまま復活の儀まで達成できる。復活の儀で全て魔導具が落ちた際に必要な手札も揃っている場合が主流な2killルートになる。

上面は《ドギX》無しでもジャスキル、ありでジャスキル+1の5面展開が可能。

《卍夜》は早い段階で《ドラグス》+《ザイコ》に変換して面に残しておいた方が後からゲームプランを作りやすい。2T目に先手を打って龍獄殺+ドゥベルができるだけでも、《とこしえ》対面の勝率は格段に上がる。

《堕魔 ドゥベル》

面の笠増しが可能な魔導具として最低限の役割を持ちつつ、面を作り直す能力を含めて闇市と非常に相性が良い(8/8追記)

手札に本体ばかりが集まると邪魔になりがち。前述のように、手札次第で臨機応変に、先立ってザンバで捨てておくプレイを取る。

《罪無 ズゴブ垓/堕呪 バケドゥ》

魔導具の種族を持っている中では、唯一まともに使えるメタ除去札。

上面をクライムで召喚する事ができたり、下面で自軍を戻せたりとかなり器用に動ける。選択肢として忘れがちな札の筆頭。

《暗闇の裏闇市》

コンセプトカード兼、デッキ随一のパワーカード。

先に面を作っておき、このカード1枚を起点にして自分の動きを作る事も可能。

置換と破壊はテキストが分かれている為、《バタイユ》でのループが成立している。

破壊は対象の文明を問わず、それ自体も任意である。

《卍夜の降凰祭》

コンセプトカード。

山札を見て狙って出せる為尚更であるが、ここから飛ばせる、現状採用しているドルスザクはいずれも非常に優秀な効果を持っている。

テクニックの項にもある程度記載したが、山札を見ない事によるシャッフル不発とボトム固定、撃った時点での山確認、不必要な札を下に逃がすなど、操作性に優れている札故に細かい所で差がつく札な部分はあると思う。

《堕呪 ゴンパドゥ》

欲しい札をボトムに送ってしまいかねないものの、捲る枚数で《バレッドゥ》に、

不必要に札を墓地送りにせず済む点と、詠唱後魔導具枚数を確実に増やせる点で《ブラタイ》に勝る。

元々かなり安定した初動で3killにも貢献している印象で、また、ドゥスンなど確実に回す為のカードを作る場合には初動としての比重は高いと考える。

《堕魔 ドゥスン》

《闇市》の対象にできる準初動枠兼メタ。

主に《とこしえ》と《お清め》のアナ山、それに《ドラサイ》以降を加えた【5C】を見る目的の札。

《堕呪 ボックドゥ》

最強クラスのトリガー。

ことアドバンスにおいては、《ネ申・マニフェスト》のシンカパワーの発動している状況以外の【赤緑アポロ】【赤青アポロ】、【赤黒レッゾ】、《カツキング》が捲れるなどの例外を除き【赤緑NEXT】これらの主なビートデッキすべてに対して、一度は確実に攻撃を止めるだけの性能を持っている。

プラス効果による除去は強制だが、鼓動を対象にして逃がすプレイがあり、また、エレメント除去であるため【NEXT】に対しては武装達成時の《SAGA》に装備された《バトガイ刃斗》も対象にする事ができる。

(7/25現在は、そこまで環境に定着し認知が浸透しているような印象はない為、ついでのエレメント除去で受けながら本来除去できないカードタイプを削って返しにループ、といったような初見殺し性能も発揮しやすいかもしれない。)

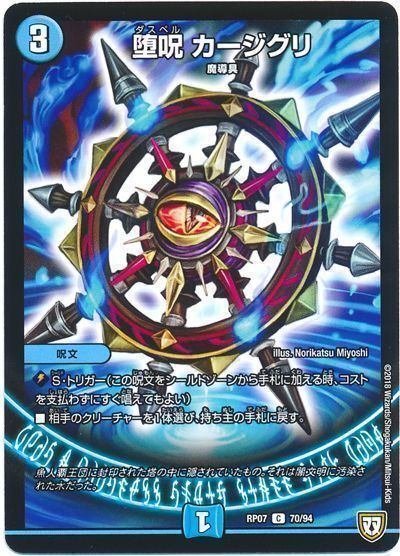

《堕呪 カージグリ》

無難な確定除去トリガー。

【OB】対面に勝ち筋を作る上で、OB除去の明確な役割を持てる。

使う場面は限られるが、ソリティアの際のバケドゥの5枚目以降の立ち位置としての使用も考えられる。

《ジョルジュ・バタイユ》

ループ移行の際も墓地肥やし効果を使う可能性あり(破壊の儀の保険がきいている為そこそこありなプレイとなっている筈だが、7/25現在は気づいて間もない為試したサンプル少なめ)。これを使える場合は必要パーツや要求のタイミングが減る可能性があるだけでなく、手札に加わるレオポルの枚数が減りやすくなるなどのメリットもある。

初期盤面を作る際には、《卍夜》を唱えた後に《ドゥベル》を蘇生し、《ドゥベル》を置換で破壊してこれを召喚すると、バタイユ+下に4枚のドラグス+ザイコ4の盤面をスムーズに作る事ができる。

《次元の嵐 スコーラー》

一言で言うなら「クッション」

元々は押し込み札として見ている役割が大きく、単なるSA付与札(召喚酔いは完全に解ける)としても多くの対面を圧殺できるムーブを作れていたが、現在では、追加ターンのマナを用いた試練無しでの禁断解放のケア、も可能にする札という所まで認識が飛躍している。

勿論LOなど不確定要素が絡まないフィニッシュループまで直行できるのがベストかもしれないが、圧倒的な量の打点の召喚酔いを解きつつ攻撃できるターンを作ったり、使えるマナ数を増やしたりといった事だけでもケアできる範囲が大幅に拡大するという点で、「1度の追加ターン」は上限のある加算的な要素とは言え、ほとんどのフィニッシュには十分なほど強力な効果である事がこのデッキの《スコーラー》には見て取れるかと思う。

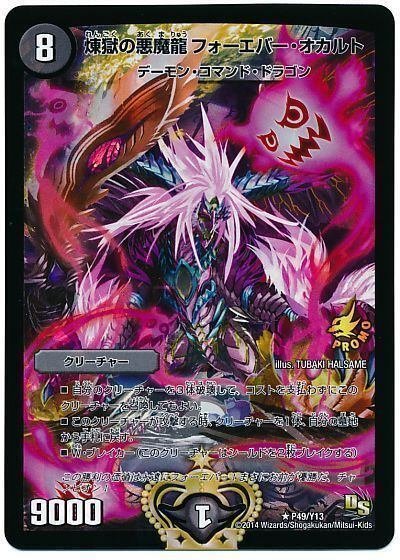

《凶鬼卍号 メラヴォルガル》

盾回収に関して、サイクル内で1枚で完結していた札。

《卍夜》を撃った際は盾確認をした上で投げられる。

1枚あるとないとではできる動きの幅に大きな差が出るが、道中に関しては面に下に《ドゥベル》等の魔導具を敷いたメラヴォ1体を作り2ドローするより、手札が枯渇している場面でも《ドゥベル》を敷いた《ドラグス》と《ザイコ》を展開して上闇市待ちをした方が強い場面が往々にしてある。

《ガル・ラガンザーク》

これの右に出るものはいないメタ効果と使いやすさを兼ね備えたドルスザク。《卍夜》でアクセスできる事を除いて、単体としての使い方は現在の《青魔導具》のものと変わらない。

特に《パルテノン》を貼られる対面には、早期にこれにアクセスしつつ零龍を携えながらビートフィニッシュを狙うのが現在の主流の勝ち方となっている。

◇GRゾーン

《堕魔 ドゥザイコGR》

基本的には12枚この札で統一するデッキ。

《卍夜》時にGRクリーチャーは山札枚数に換算されない為、現在のループが成立している。

《ツタンメカ―ネン》

《ザイコ》を出したい場面で一定確率で不純物がめくれてしまうリスクを取って1枠を割く事で、LOループを搭載できる。

ドラグス1体でも4回ものGR召喚をする為に早い段階で捲れやすくなっているが、1ドローでルーターや使えるコンボパーツを引く機会を作れるのが、副産物にしてはかなり都合がいい。

◇超次元ゾーン

《ラスト・ストームXX》等は採用しても大きな差にならない上で、手札の儀の達成がマストな場面や、打点形成の場面で妥協を許さない為、《ミスティ》1枚、《ドギX》4枚、《BSR》3枚、の構成で統一するものと考えている。

《13番目の計画/サファイア・ミスティ》

デッキを増やす場合5枚増やす毎に理由なく1枠を使うカードだが、このデッキはミスティ面のEXwin条件に合った盤面を用意できる為、ミスティを呼べる札が積めればフィニッシャーとして使える可能性が十分にある。

《蒼き覚醒 ドギラゴンX》

《ドラグス》のみからチェンジ可能な水のコマンド。

面でのゲーム展開とディスカード能力による手札の儀の補助の役割。スレイヤー付与の効果は捨てた時ならいつでも発動するのに注意。

《時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR》

《メラヴォルガル》のみから侵略可能な黒のコマンド。

《ドギX》同様面でのゲーム展開とディスカード能力による手札の儀の補助の役割。

主に試練ループを搭載した場合は、1度メラヴォルガルで攻撃し侵略しエンドする事で、ターンをまたいで裏面覚醒を行える。

◇零龍

《手札の儀》は卍誕を考える場合意識的に解決する必要があり、また卍誕によって解放をケアする構築などでは理由を持って使わない事も選択肢に入る。

《零龍》によりソリティアのみに固執しなくていいだけのビートダウン性能も有するが、あわよくば面でのゲーム展開をちらつかせながら相手の甘えたプレイにループをあわせたい所である。

闇市時の《破壊の儀》から卍誕でメタを一掃しつつソリティアへ以降するパターンもある。

《破壊の儀》時の卍誕や、効果での回収も見据えた1コストでの《ザンバリー》の召喚等もあり、最低1マナを残して闇市で自軍を全て破壊する行動を太いプランとして見据える事ができる。

◆採用候補カード

2回目以降の更新で追記予定。7/25更新

◇ループパーツ①

《大影罪 ハデ・スザーク》

ループに組み込む事でマフィ・ギャングのcipを好きなだけ使えるようになる。

一応、闇のクリーチャーに進化する必要があるかわりに蘇生が強制の為、墓地肥やしループに組み込めば、墓地にマフィ・ギャングがある時は面増減無し、ない時は無限破壊ループになる。

蘇生先になりうる主なクリーチャーを以下に羅列した。

《堕魔 ヴォビンゴ》

特に《ザンバリー》と《グリペイジ》がくっついている必要がないのでコストが重い分それらの下位互換の認識。

《堕魔 グリペイジ》

ハデスザーク、と組み合わせる事で無限ハンデスが可能。普通に使っても腐りにくいのが○。

《堕魔 ドゥンブレ》

ハデスザーク、と組み合わせる事で、相手の盾を割らずに無限盾回収が可能。これも自Tで腐りにくいのが○。

《「無月」の頂 $スザーク$》

主にスコーラー型で単純にループを使う場合で、相手の禁断解放に裏目を作る。

《超宮城 コーラリアン》

ハンデスループ(による手札の儀達成からの終了時卍誕)や$スザークを搭載している場合に、cipをループさせて相手の禁断の封印を手札に戻し続け、解放させたのちに破壊する。

◇ループパーツ②(スコーラーが必要なタイプ)

《無量大龍 トゥリナーツァッチ》

追加Tで4マナを支払ってムゲンクライムで出しEXwinが可能。

《ティン★ビン》

手札から切る手段がない場合、ループTにマナをフルタップする場合は主にスコーラーで追加したTに捨てる事になる。捨て以後ハンデスループ可能。

《機術士ディール/「本日のラッキーナンバー!」》

追加Tの余剰マナで裏目となるトリガーのコストを宣言。

《凶鬼98号 ガシャゴン/堕呪 ブラッドゥ》

追加Tにて、1-2回相手の墓地シャッフルが可能。主にハンデスループの際蘇生トリガーをケアする目的の採用。

◇ループパーツ③(神の試練が必要なタイプ)

《神の試練》

任意のターン数、ターンを追加する事が可能で、撃つだけで禁断解放のケアが可能。

山札がない時にゲンムで効果を無視されるとゲームに負けるのに注意。

《超次元エナジー・ホール》

試練と同じコストで、ミスティを釣ってこれるカード。亜種?として掲載。

《「無月」の頂 $スザーク$》※2回目

追加Tを継続できる場合はターンをまたいだcipループでハンデス・破壊ループを行える。

《堕呪 ウキドゥ》

魔導具持ちのLO札。手撃ちのみで相手のトリガーを数枚ケアしたり、自分のシールドにトリガーを仕込んだりという事も可能。

◇攻守・コントロール

《卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺》

上面はビッグマナ系統やコントロール系統にも強く、かなり使い勝手が良い

下面はトリガーとして見据える事は限定的だが、相手の《セガーレ》等のマナ送りの置換メタを使った際に手撃ちが見える

(現在のサブでメタが積まれた構築に機能するかはまた別だが、以前の【OB】対面では採用時手撃ちする機会が多々あった)

《卍 デ・スザーク 卍》

ビートに蓋をする。また、相手T中の魔導具トリガーからカウンターで出す。

自分からソリティアのできる構築となって抜けがちなだけで、基本的にはビートが強くなるゲームデザインなので腐る事は少ない。

宣言しやすいドルスザクが多い方が【OB】対面への勝率は上がる。

《U・S・A・BRELLA》はこのデッキの天敵であるが、手出し×2で面に魔導具を用意すれば《卍夜》は問題なく使用できるため、《デスザーク》は相手の《ブレラ》下で《ブレラ》を破壊しつつ、以降の継続的な登場をタップイン効果と自身での殴り返しによって咎める事ができる点、対《ブレラ》を考える上では唯一無二の採用意義を持ちうる(7/28追記)。

《卍 ギ・ルーギリン 卍》

宣言しやすいドルスザクの笠増し札の立ち位置。

《堕呪 ンカヴァイ》

《ボックドゥ》発売以前は魔導具トリガーとして基本的に一番止められる打点数の多いカードだった。

《堕呪 シュノドゥ》

完全下位互換となったとはいえ、優秀なトリガー。

《堕呪 エアヴォ》

自Tにカード除去ができる唯一の魔導具。だが【NEXT】でバトガイ銀河を取れないデメリットは、アドバンスの受け札としては致命傷に近い。

◇補助

《闇王ゼーロ》

フィニッシュパーツとしての役割は後述するが、そもそもゼーロは面に《バタイユ》を用意したり、《メラヴォルガル》を使い回す際の補助札として道中で使える札である。

《鬼ヶ邪王 ジャオウガ・ゼロ》

採用で《バタイユ》でないカードで山回復・実質の墓地回収ができ、自軍に即時SA付与が可能。《スコーラー》枠としては微妙だが、バタイユを集める観点では優秀。

《七王の円卓》

主に《バタイユ》を釣る為の補助カード枠。

《堕魔 ジグス★ガルビ》

ドゥベルとは異なり《卍夜》などの無月の門にしか反応しないが、似たような形で頭数の笠増しが可能。ただし1度目の無月宣言以外まで、見えても種族以外を参照できない。

《暗黒鎧 ダースシスK》

殿堂カードの為同名蘇生のシナジーこそないが、ループに組み込む事で本来捨てにくいエマタイなどをノーコストで簡単に捨てられるようになり、さらに採用で手札の儀を有効活用しやすくなる。

◇初動・メタ越え

《月下旋壊 ド・リュミーズ》

4T目、墓地のない状況からメタを越えなければいけない盤面では唯一無二の性能を発揮し、4T目以降のループではノーコストのドロー札として息切れを防ぐ事ができる。ただし、ただでさえ序盤の動きが窮屈なデッキの、4T目以降しか使えない非魔導具札ではある。

《スパイラル a.k.a 竜巻》

《とこしえ》も対象範囲のバウンスをしつつ、GR召喚ができるカード

非魔導具札の中では一番優秀なメタ越え札と考えている。

《一なる部隊 イワシン》

デッキ枚数を圧縮し、掘れる枚数を増やしながら捨てる機会をずらしつつ、復活の儀の2枚で見えるのを含めてどこからでも落ちた瞬間をルーター機会にできるという事で以前は優秀だった。

《エマージェンシー・タイフーン(本家)》

5枚目以降として採用が検討できる。

このデッキのエマタイは、ルーターとしての質で歴代のソリティアに採用されてきた同札にも引けを取らない。

《大罪より生まれし果実》

1コストGR札その1。

《失罪 モグニ否フ》

1コストGR札その2。こちらの方が相手のメタ効果に引っかかりにくい。

《*/零幻ルタチノ/*》

先にGR召喚をする為、龍獄殺とは違い墓地にない状態からドゥベルを蘇生できない。

《*/零幻ノギューゾ/*》

メタ除去部分の費用対効果に優位性はないが、先にベルを捨てている盤面でのバケドゥを増やしつつ、腐ってもGR召喚札として使える。

《怨念怪人ギャスカ》

無理矢理《手札の儀》を達成できる為、零龍カウンターを見据える場合は採用が検討できる。

《敬愛なる警官》

※以降8/4追記分

2除去5枚目でむしろ本来ノイズだが、とこ2面時のブースト、貼った試合でバケ戻しからの継続、闇市が止まった時残マナで貼る、闇市自体の笠増し等ピンから採用するメリットがあると思ったので、こちらにも追記。

《無慈悲な取り立て》

墓地が1枚肥えるというだけで他の除去と差別化できているので追記。

◇ループパーツ④(闇王ゼーロ)

《闇王ゼーロ》※2回目

任意回収、任意破壊、山回復が可能な状況で使い回す事で蘇生先のcipループが可能。以下に蘇生先を羅列。

《龍素記号 wD サイクルぺディア》

主に墓地から《ウキドゥ》を撃つ行為を繰り返してLOを狙う算段。

《追憶人形ラビリピト》

無論これを積むなら同じ枠は魔導具のハンデス札でもいいが、ゼーロを採用する前提ならこういった遊びも入れられる。

《偽槍縫合 ヴィルジャベリン》

特殊勝利する気しかないカード。追加ターンを取り続けるループでもLO可能。この札に関しては道中ただゼーロで出すだけで強い点と、新たにシールドを作れる点も他と差別化できる。

《黒神龍ザルバ》

相手に山札を引かせ続けてLOを狙う。

《腐敗麗姫ベラ》

相手の山札を墓地に送り続けてLOを狙う。

《無量大龍 トゥリナーツァッチ》※2回目

参照するタイミングがターンの終わりな為ループで盤面と墓地を整えればそのターン中に即EXwin可能。

《終末縫合王 ミカドレオ》

《スコーラー》で追加ターンを取りつつ、開始時に8コスト以上4体でwin

《悪魔神グレイトフル・デッド》

デーモンコマンドである《メラヴォルガル》のみに進化可能。破壊時にミスティを用意できる。

《悪魔神ザビ・イプシロン》

基本構築では水文明である《スコーラー》のみに進化可能。出した時にミスティを用意できる。

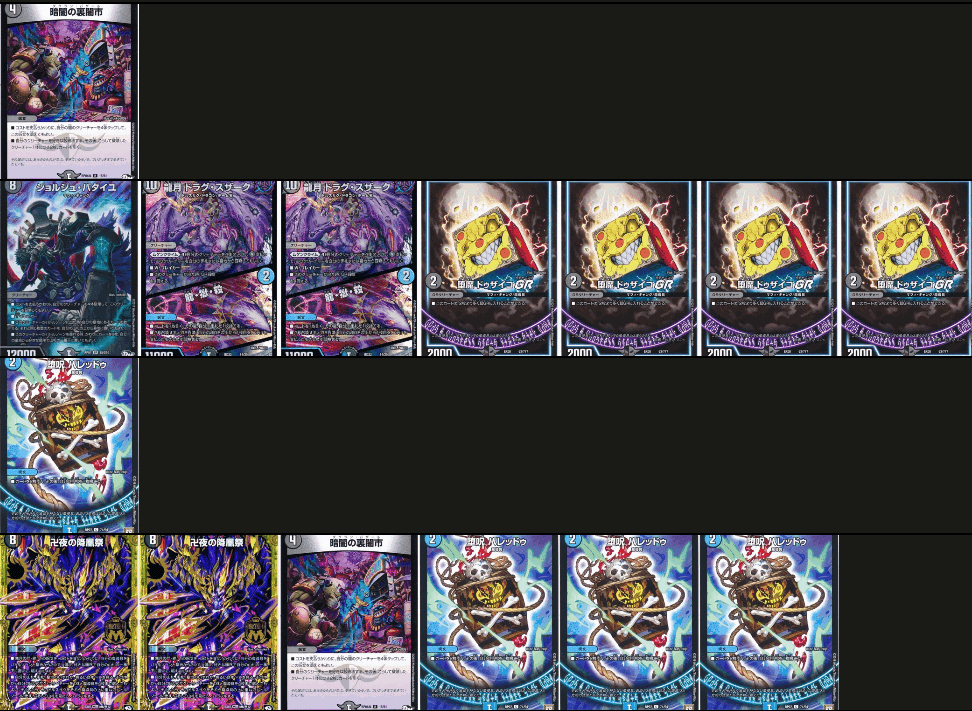

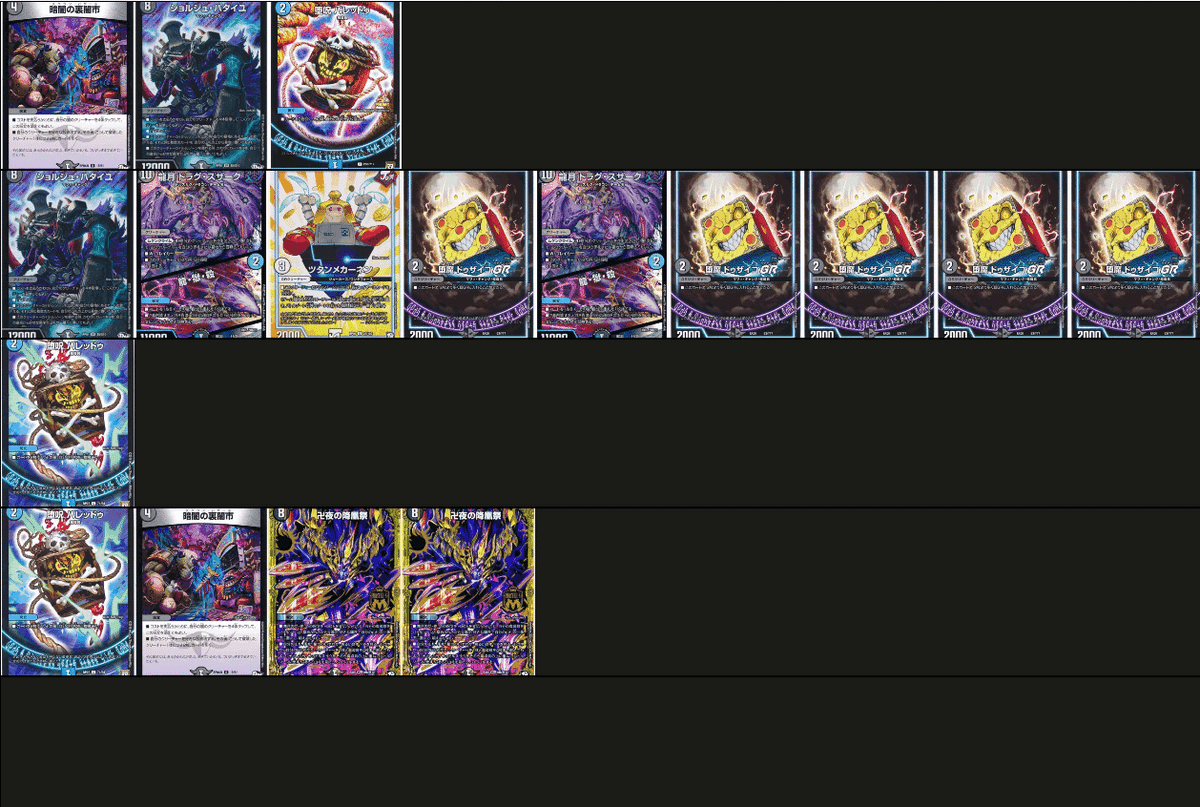

◆デッキギャラリー

◇12/7優勝リスト(8/8追記)

◇オカルト採用時の構築(8/8追記)

バケドゥや侵略元としてのメラヴォルガルがサブであったり、ザンバリーが状況に応じて卍夜から持ってくるカードであったり、細かい認識が現在と異なっている

◇闇市・スコーラー採用時の構築(8/8追記)

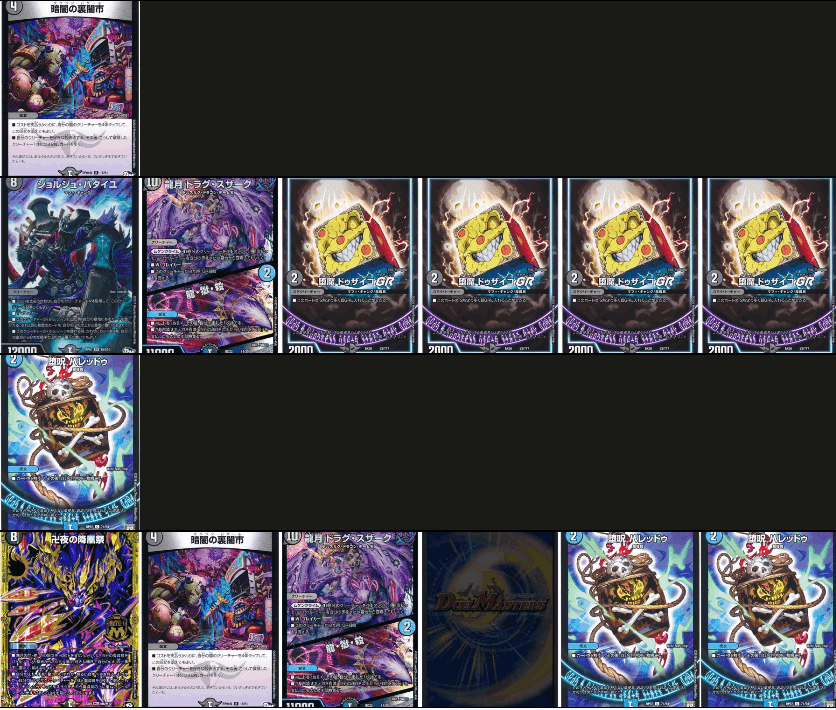

◇ミスティを採用しない構築(7/28追記)

◇ミスティを採用しない構築について(7/28追記)

45枚構築に比べ

・盾落ち確率が高くなる

・序盤からマナに置けないパーツを引きこみやすくなる

・絡む魔導具の総枚数が減りうる

・一度の失敗でうろたえやすい

等のデメリットも考えられるが、無論各種ループパーツも引き込みやすくなる。

50枚以上はコンボ起動の観点から非現実的にしても、40枚より45枚の方が《卍夜》の先のドルスザクの盾落ち確率を抑えられるのはこのデッキ特有のミスティ採用のメリットとも考えられる。

死に札になりやすい意味で序盤から主張の激しい手札である事がメリットであると一概には言えないが、札を適所で無駄なく使えるように、またループを使いこなせるようになってこそ、45枚に比べて40枚である事の基本的なメリットを生かして使えるのかなと思っている。

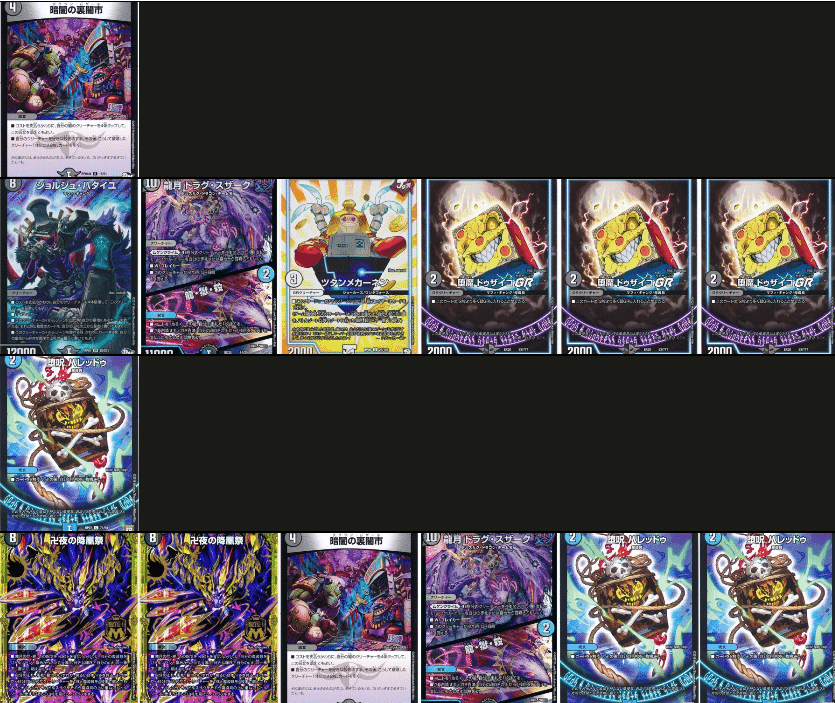

◇墓地メタまで可能な構築(8/4追記)

卍夜で対象にできるドルスザクの《ハデスザーク》、

から蘇生可能かつ、ハデスザークを進化させる事で[シンカライズ]も達成可能な《すて~る&タイザイ》、

を採用する事で、フィニッシュループの一つとして墓地シャッフルループを組み込め、瞬間のトリガーケア以外はほぼすべての事ができるようになっている。

ただしループパーツでやや構築が圧迫されてしまうのが、わかりやすいデメリットとして挙げられる。

◇公開日時点の構築

※以降、旧構築とそれに対する見解の文章がひとしきり続きますが、ご了承下さい。

以前の形と異なっている点は《堕魔 ドゥスン》の採用と《神の試練》の不採用です。

◇《ドゥスン》採用まで

《堕魔 ドゥスン》は主に【赤緑NEXT】への立ち回りを考えた際に着想を得たカードです。

まず、相対的にビートが強くなる、というアドバンスの一つの基本的な原理に則り、コントロールへの勝率を上げるより、《カージグリ》や《ンカヴァイ※1》を採用し、【赤緑NEXT】や【赤黒バイク】に対して一旦受けられる構築を考えた方が、このデッキを使用した際に全体的な勝率を上げられると考えました※2。

ここで一旦、その上でアドバンス環境と【ドラグスコーラー】の立ち位置についての分析を置いておきます。

過去の【オカルトアンダケイン】や【闇王ゼーロ】、現在の【サガループ】などアドバンスにおけるソリティアないし、ソリティアを見る為の【OB】【アポロ】などは、アドバンスを定義する、出力の代わりに基本的にはメタ行為が一辺倒なビートや後述のコントロールに五分以上を取れる事でその上のTierに到達します※3。【ドラグスコーラー】はこのアドバンスの上位ソリティアの立ち位置を部分的に共有しており、ソリティア移行後、フィニッシュに関しての到達度は高い為[ガイアッシュ覇道]には有利がつきます。

また、元々【ドラグスコーラー】は【赤緑NEXT】に不利ですが、【ガイアッシュ覇道】や【赤緑NEXT】は【闇王ゼーロ】や【カリヤドネ】に、【サガループ】は【赤黒バイク】に対してそれぞれ太い勝ち筋を持って、時には五分以上までつけている例がある為、「上位」ソリティアとしながらも、それらはアドバンスにおいては他の対面に対してある程度割り切りになってしまう部分を持っていても何らおかしくないと考えます。

ソリティアを含めたワンショット環境には一定の受け性能とコントロール性能で抗える【5C】、さらにはソリティアと対ソリティア及びコントロールに強い【青魔導具】等が台頭し、この環境では従来は【ダークネス】や【赤単我我我】、環境の中間として赤白の【メタビート】や【4Cマグナ】【アナ系統の中速デッキ】がそれらを追随する構図となります。これらのデッキの内、アナカラー系統の《とこしえの超人》は、アドバンスでは見ない日がないほど普及しているメタですが、パワープレイが取れないソリティア構築の場合、【ドラグスコーラー】は相手のデッキに《とこしえの超人》が入っているだけで、勝率が五分以下になる印象です。

※1

赤緑NEXTの最速は[2Tメンデル3T助けてNEXTorSAGA]であり、カツキングが捲れてのアタックキャンセルを除き、[2メンデル+ブースト+4SAGA][3ブースト+ブースト+5SAGA]以外の全てでバトガイハート装備し攻撃時効果を使った場合、銀河に龍解するか、耐性のない状態で装備した状況となる。この両方の場面で(無月宣言などは考えず)1枚のトリガーで一旦銀河の攻撃を停止できるのは《カージグリ》か《ンカヴァイ》のみである。エアヴォはマナ武装達成時のSAGAの装備状態のハートを除去する事が可能だが、肝心の銀河龍解盤面で無力である。

(7/20追記 手撃ちしないなら実質ンカヴァイの下位互換のシュノドゥ忘れてました また次弾のボックドゥはシュノドゥでありながらアポロを見れるトリガーなので、採用検討するならンカヴァイより優先されるかと思います)

※2

1日単位での環境読みまで見て、アドバンスでデッキを使う際に1番通りやすい環境について考えてという意味を含む。

※3

【青黒のソリティア】や時の【零龍ギャスカ】【シスK墓地ソース】や、【逆悪襲】等のGRや墓地を利用するビートにコントロール性能・コントロール耐性をつける、《ザロスト》の蘇生及び蘇生による復活の儀の達成、【OB】のシビルカウント達成、等にアドバンスでは《零龍》が用いられている。

【OB】登場後は、特にアドバンスを定義するソリティア及びソリティアにめっぽう強い【OB】は、環境の維持において相補性を持った、零龍山の二大巨頭として君臨しており、これらのデッキは零龍を手にする事で、そのメリットを、零龍の持つ「相手のゲーム開始時のドローを1枚増やす」デメリットを以てしても打ち消せるような、速度を含めた定義性能を得ているデッキであり、結果として現在のような高速化した環境ほど、零龍採用デッキや、他すべてに有利以上な上でのソリティア寄りの零龍山とOBの、零龍山同士のにらみ合いの構図というのを、環境ではよく見かけるようになった。

(ただし最近は、直近の《ザロスト》殿堂や、「零龍」の恩恵を必要とせずに絶対的な地位を確立している【サガループ】の存在もあり、ソリティア側の【零龍山】は環境から姿を消している状況である。最も【ドラグスコーラー】を触っている自分に言わせれば、【ドラグスコーラー】こそソリティア側の零龍山の最もらしい例のひとつであるのだが)

以上の認識を整理すると

⓪アドバンスはビート至上環境とワンショット環境のどちらか、ないしそれらのミックスである。

①ビートに寄せる事を考えた方が勝率が高くなる。また【ドラグスコーラー】は上位ソリティアの立ち位置を部分的に共有している。

②アドバンスにありがちな《とこしえの超人》入りの中速デッキに《とこしえの超人》の採用があるだけで五分以下になってしまう程脆い。

まず①について思ったという訳ですが、【赤黒バイク】はゆるやかなビートとしても、単純なワンショットとしても扱え、《助けて》登場後のNEXTもワンショット寄りかつ、最近はどのデッキも最初の2点が通せてしまうとほとんど勝ちが確定してしまう程となっていますが、基本的にはビート至上環境の話で、対JOなどでもそうでしたが「最初の2点」や「バトガイ龍解」のタイミングでは干渉の余地が産まれ、1T耐える事と盾が加わる事により単純な手数とマナ数を進めてターンを得る事ができ、単純にこれは「ターンを遅延する事」が一つの意義であるとも解釈できます。

(7/20追記:ドラグスコーラーであれば、盾が加わる事やトップドロー、マナ増加のみならず、魔導具トリガーで耐えるならノーコストで墓地に1枚魔導具を増やす事になる)

また、②について考えて、《とこしえの超人》デッキに対しては《2T龍獄殺》などを用いて《闇市》から、ドゥベル墓地送りと多量ドローをノーコストで一気に行って《とこしえ》を2体まで一気に越える方法がありますが、これは《とこしえ》建設後に《お清めシャラップ》等の墓地メタを挟まれていると4T目に2枚除去を使う事は不可能であり、また単純に《お清め》をうった次のTすぐに5コスト呪文からゲームを決められる5Cに《お清め》1枚ないし《とこしえ》《お清め》の2つを両立されると、《とこしえ》1体であってもソリティア移行の雲行きがかなり怪しくなり、これが《とこしえ》盤面を越える事を難しくしている原因だと定義できそうです。

以上のような対面を伴った知見を含め、回している時の体感などからも、【ドラグスコーラー】は最速3Tを謳っているが、そもそも後手で勝率の上がる安定4Tデッキである、メタを越えやすいのも4Tである、という事を再定義しました。

ここまでで《ドゥスン》が【赤緑NEXT】の最速の場合の《助けて》そのものまで咎められている事には気づきませんでしたが、

元々NEXTの負けは割り切って使っていた上で、ビートに一度耐える事は自分の手数を進める事を並立している事実、

《龍獄殺》でも補えない範囲のある《とこしえ》について《お清め》や《5マナ呪文》との両立を遅らせつつ、

1枚で最低限仕事をする闇市の種になる魔導具で、

全ての対面に4T目が訪れる確率を上げられるカード

として《ドゥスン》を捉えられる事から、自分の中での《ドゥスン》の株が一段と上がり、元々考えていた手段であった事もあり、採用に至ります。

◇採用時の《ドゥスン》の補足

《ドゥスン》は、2T目の先手札としては《メンデル》及び例の青黒山等の2ルーター呪文の即時詠唱を咎める事ができます。また《オールイン》のコストも上げる事ができます。

また【赤緑NEXT】に対しては《助けて》そのものを咎められますが、その前提に立てば【NEXT】対面で先手を取っても2T目はルーターから動き、次のTからドゥスンを立てた方がベターな場面が出てくると思います。

その理由としては、先手と後手メンデル無しでドゥスン→ドゥスン、と動けた時に限っては、《カツキング》や《アイラ》素出しは行われても3《栄光》後そのTに盾を詰められる事はないですが、先に《ドゥスン》を置くとそれありきの行動をされる為、零龍山ではありますが、最速を目指す為に星樹を切って《メンデル》をうつようなプレイも自分から咎めてしまいかねないからです。

また3T目以降はソリティア移行できずとも卍夜ガルラガンや、卍夜ドラグスで面に7点作るプレイも見える為(4でドゥスン2面立てをすれば《メンデル》なし3初動の場合《アイラ》割り切りで数点行って溜めも見える)、先手でもドゥスンを出すかは一考の余地ありでしょう。

◇8/9、8/13優勝構築についての補足(8/14追記)

40枚を大々的に公開する事は様々な観点(※)で不都合があると考えているので行っていませんが、それぞれの日で少し構築が異なっており、それぞれ記事に載せているテンプレからも異なっている事はお伝えしておきます。

また、札の増減はあるものの、記事に載せていない突飛な札や型を採用しているといった事はないですし、自分の中でのテンプレも日々変動を続けており、40枚確定の形、ないし、人に公開できる40枚は未だ定まっていないと認識している状況であったりします。

(※そもそものデッキ強度との兼ね合いによるメタ読みへの影響、著者と読者の間に作られるものせよ、読者単独に作られるものせよ、予期しない認識が広まる可能性が懸念される事)

◆おわりに

ここまでお読み頂きありがとうございました。

こちらの記事は、これからも更新を続けていく形を取っていきます。

ご意見、ご感想等は@kaisindonか各種サブアカウントのDMまでお願いします。

最後にお手数ですが一手間かけてこの記事の拡散や、この記事の♡マークを押して頂けると嬉しいです!

written by kaisindon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?