連続事例検討会:第3回「不穏」

介護のオンラインコミュニティSPACE内で行われる「おとぎ塾」は、地域と職種を超えた連続事例検討会。支援困難な事例を、介護に関心ある様々な専門職や他業種が熱く緩やかに語り尽くす“サードプレイス”の一企画。

第3回のテーマは「不穏」。

さて、今回の困難事例は、施設における「不穏」である。集まったメンバーで特筆すべきは、「一般企業に勤めるビジネスケアラー予備軍」「育休明けで事業所の介護DX化推進部署に勤める元管理職」が参加してくれたこと。

▶参加者一覧

社会福祉士(地域包括支援センター・特別養護老人施設長)/介護福祉士(訪問介護・特別養護老人ホーム・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム)/看護師/認知症専門医 /理学療法士/公認心理師 /福祉用具専門相談員 /シンクタンク業界で介護分野の調査研究員 など

事例の詳細

5年前に特養に入所。昨年から認知症の進行が目立つ。毎週面会に来る息子さんが分からず誰か聞く、大声で人を呼ぶ、テーブルを叩く、トイレットペーパーを口に入れるなどの行動が出現。特に入浴の拒否で対応に苦慮しており、職員からは「もう限界」との声が挙がっている。

看護師であるメンバーが「(不穏への対処は)苦手なのに」と呟きつつ、口火を切る。

・帰宅願望を繰り返す方の対処には得手不得手がある。

・“不穏”で、こっちも心がかき乱されるので苦手だ。

・薬で鎮静を図ることの是非はどうだろうか?

といった率直な意見。

この意見を聞いて私は、「なぜか子供に懐かれる人」「なぜかお年寄りにモテモテな人」に対する精度が上がれば、苦手に抗うヒントが得られるのではないか?と思った次第である。

そして、色々な立場の違う人の視点を得られることは、勉強になるを超越して、もはや心地よい。

福祉用具専門相談員のメンバーからは「何から手をつけていいか分からない」という意見。

・お悩みアドバイザー的なことは言えるけれども、それが芯を食った意見であるとも思えない。

・不穏は、物理で対処が困難である。

特に後者は、介護現場最前線の私としては斬新な発想である。物理が効かないとなると、ある種魔法攻撃?自分の思考があらぬ方向へと走りだす。不穏=魔法と仮定するならば、その存在を認知しているが、対処法が思い浮かばないという“戦士の愚痴”であろうか?

それにしても、敢えてモヤモヤを抱えたまま参加したという、当メンバーの姿勢に、この検討会と検討事例へのリスペクトが込められていると感じた。

次に喋るのは私だ。特別養護老人ホームで介護をしている記録者にとっては、まさに自分の出番、“俺回”である。思いが強すぎて上手く伝えることができるのか? こちらも気持ちが穏やかでなくなる。それにしても、本会の録画を聞きすすめるにつけ、自分の喋りはまとまっていないし、下手くそであることが分かって助かる!10分も喋ってた!

介護現場での管理職を経て、育休後に別部署で復帰されたメンバーの話は鋭い。いくつかまとめると以下のとおりだ。

・「不穏」という言葉で一括りにすることにはNO!と言いたい。

・当事者が不快になっている生理的な要因を探る(尻に刺さったピンを探す)。

・パーソン・センタード・ケアにおける「快へのアプローチ」がお勧め。

・ケアの“べき論”を丸ごとぶっ飛ばす存在として、新人や外国人やボランティアの存在意義が上がる。

・不穏への対峙は、育児と似ている

……流石である。

訪問介護の最前線で働くメンバーは、過去の体験を事例に重ね合わせ、寄り添う姿勢を示した。

・訪問先で 裁ちバサミを投げつけられた話。

・自宅店舗の営業を止めたり、冷蔵庫の中身を丸ごと平らげた方が、薬を処方されて食べられなくなり、その後在宅介護を諦めざるを得なくなった話。

解決策ではなく「心からの共感」、シンパシーではなく縁を繋げるエンパシーの表出。

それが解決の糸口になるのかもしれないと感じた。

過去、SPACE内で語られていた事を思い出すと、定期巡回のメンバーが「困難事例とは、ケアする者の受け止め方次第」と語っていた。

また、訪問介護員で日々の葛藤を「在宅ワンダーランド」としてまとめているメンバーもSPACEには参加している。

事例検討会に不在であっても、力強くケアを担っている仲間がいる。その事実が心強い。

理学療法士のメンバーは、トラブルがある方に対し、それを回避するため薬を出してと依頼されるケースについて語った。他利用者の転倒リスクにつながる・他利用者のプライバシーを侵害するおそれがあることを理由にして、鎮静の薬を求める声に対して、どうしたら良いか悩むとのこと。誰を優先させるかは、あちらを立てればこちらが立たずで悩みの種となっている。

鎮静よりもまず、ケアでどうにかする、というのが現代の医療のトレンドであるという話が印象的であった。

認知症専門医のメンバーの視点については、SPACEメンバーは、ぜひアーカイブを見てほしい。図解で解説してくれてるし、何よりも連携の重要性を説いている。ものすごくコンパクトに語ると以下のようになる。

“不穏”の問題点は、周囲を巻き込み負のスパイラルに陥ることであるが、それを解消するためにはU理論を用いるのが良い。U理論とは、平たく説明すると、過去の手法にとらわれないが汎用性の高い解決法。ズーム可能なライフハックである。

また一つ、深掘りしがいのある知識が増えた。(参考図書:図解でわかる認知症の知識と制度・サービス)

最後にーー参考図書「支援困難事例と向き合う」の著者・岩間先生のまとめ

まるで戦闘終了後のファンファーレのような時間がこの場に流れる。要約すると以下のとおりだ。

・“不穏”という言葉の中には「どうしようもない」というニュアンスが含まれる。そのくらいミーム化された(手垢のついた)言葉である。

・しかし、認知症を持つ方の理解とは、人間理解に直結するものだ。

・彼らは、今、安心できる“止まり木”を探し求めている。それが特有の行動となって現れる。

・“不穏”な行動は、個人個人で異なり、万能薬は存在しない。関係を一人ひとり丁寧に結び、その人その人を詳細に紐解いていく。その覚悟と行動が必要である。

地域包括支援センターで働き、この場を主催している塾長の、まとめの言葉が印象的であった。

「今回は“不穏”というタイトルなんですが、こうした言葉の持つネガティブなイメージよりも、我々がこうして色々な視点から考えることは、圧倒的にポジティブなんだろうなと思いました」

改めて、おとぎ塾は“事例検討風座談会”という コンセプトを胸に、次回も参加を決意した次第である。

そして記録者は、「俺たちケアギバーには、最強クラスのスペックホルダー=ドクターやナースが後方に控えている。だから、安心してトライアル&エラーを繰り返し、正しい進み方を導いていこう」と自分の選んだ道に自信を持つことができたのである。

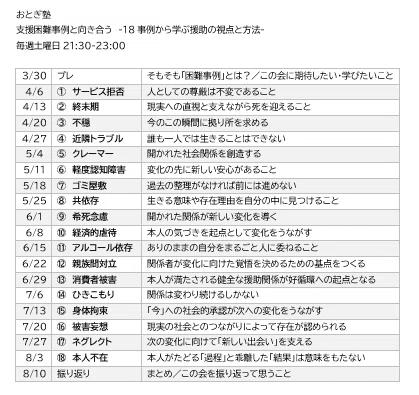

今後の予定

介護のオンラインコミュニティ「SPACE」について

「SPACE」は、“介護”に関心を持った仲間が集うオンラインコミュニティです。組織や地域を越え、前を向く活力が得られる仲間とのつながりや、 自分の視点をアップデートできる新たな情報や学びの機会を通じて、 一人ひとりの一歩を応援できるコミュニティを目指しています。入会できるタイミングは、毎月1日と15日の2回です。詳しくは以下をご覧ください。

書いた人

もっちぁん

現場で働きつづける介護福祉士。特別養護老人ホーム勤務(グループリーダー)、他に介護支援専門員と社会福祉士を名乗れる。

※おとぎ塾では、『支援困難事例と向き合う』(中央法規)に掲載された18事例を元に、オンラインコミュニティ“かいスペ”の有志メンバーが意見を出し合う検討会を開催。本記事はその様子をレポートしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?