こんなところから、手垢のついた歴史小説の新ネタが見つかる。一例…ー⑦

《水墨画家 宮本沙海のひとこと より》

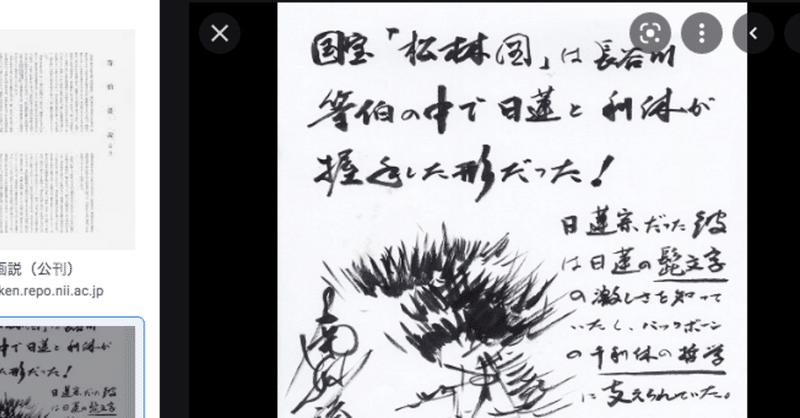

国宝「松林図」は長谷川等伯の中で 日蓮と利休が握手した!

と、大胆な解釈を提唱している水墨画家を見つけた。「國際書画連盟常任理事 NHK学園市川水墨画講師」の宮本沙海氏である。この説は面白い。そう言われれば、等伯の「松林図」の松は髭文字を参考にしていると言えないこともないと、納得。しかも「松林は、利休の哲理を絵画化したものである」とも、宮本氏は説いている。

さらに、こんなことも。「松林図屏風」は理不尽な切腹を豊臣秀吉に言い渡された千利休と、等伯の長男・久蔵の死を弔うために書かれたものである、と解く。また「中央の白雪の山こそ二人のシンボルだ。松は案内役に過ぎぬ」とも。そして、「等伯がこの事件を乗り越えて描いたのは、二人に永遠の命を与える為だった」との解釈もしている。これらのは「墨美 2016年 秋号」に《水墨の美 再発見ー松林図屏風に秘められた長谷川等伯の涙 宮本沙海》として掲載された物の要約である。

等伯は、この絵を彼自身のために描き、「利休の哲理」を具現化しているともいわれている。確かに、それらのことが絵から感じ取ることができると思う。

資料を毎日、少しづつではあるが読み進んでいくと、新しい気付きを与えてくれる。そのことは、私に次の一歩を踏みだす力となっている。走り幅跳びで言うならば、まだまだ助走のための、その前段階のステップぐらいにしか過ぎないが、すでに手応えを感じる。

実際には暗闇の中を手探りで進んでいるような気がしないでもない。もしかしたら、ぐるぐると同じ場所を回っているだけかもしれない。でも、それはそれで、客観的に見ると愉快に思える。

やっと、粘土細工の粘土をこね始めたくらいなのだが、頭の中にはすでに、出来上がりの形が見えてきたような気がする。

創作活動が円滑になるように、取材費をサポートしていただければ、幸いです。