ドメニコ・スカルラッティの555のソナタ:原典資料とカークパトリック番号(162)

ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)の鍵盤ソナタの番号付けには何種類かの方式がありますが、現在最も一般的なのはカークパトリック番号(K)でしょう。

これは Ralph Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, 1953. の巻末作品カタログの番号で、概ね資料の年代順になっています(作曲年代順ではない)。

K. 1-30

K. 1から30までは1738年にロンドンで出版された『Essercizi per gravicembalo(チェンバロ練習曲集)』に収録されているものです。

これはスカルラッティ本人の監修による初にして唯一の公式出版ですが、この時点でスカルラッティは既に53歳であり、もはや晩年といえます。作風もほぼ完成の域にあり、彼がその個性的なスタイルを確立した経緯を知る手がかりを与えてはくれません。

Lettore

Non aspettarti , o Dilettante o Professor che tu sia, in questi Componimenti il profondo Intendimento, ma bensi lo scherzo ingegnoso dell’Arte, per addrestrarti alla Franchezza sul Gravicembalo. Nè Viste d’Interesse, nè Mire d’Ambizione, ma Ubidienza mossemi a publicarti. Forse ti saranno aggradevoli, e più volentieri allora ubidirò ad altri Comandi di compiacerti in più facile e variato stile: Mostrati dunque più umano, che critico; e sì accrescerai le proprie Dillettazioni. Per accennarti la disposizione delle mani, avvisoti che della D vien indicata la Dritta, e dalla M la Manca: Vivi felice.

読者へ

あなたがアマチュアであろうとプロであろうと、これらの作品に深い意味を期待しないでください。むしろこれらは一風変わった技巧の戯れによる率直なチェンバロの訓練なのです。私がこれを出版したのは、私利私欲でも野心でもなく恭順のためです。これらをお楽しみいただけた場合は、より簡単で多彩なスタイルであなたを満足させるため、さらなる注文に私は喜んで従うかもしれません。ですから、あなたも批判的であるよりは人間的なところを見せてください、その方がご自身の楽しみを増やすことができるでしょう。手の配置を指定するのに、右手をD、左手をMで示したことをご承知ください。では、ご機嫌よう。

K. 31-42

K. 31から42はトマス・ロージングレイヴが1739年に勝手に出版した『42 Suites de Pièces pour le Clavecin』に収録されているものです。

ロージングレイヴは1710年頃にヴェネツィアでスカルラッティに出会ったことで、彼の熱狂的なファンになり、その後イギリスに「スカルラッティ・カルト」を生み出した人物です。この出版も彼の推し活動なのでしょうが、作者の許可は得ていません。

この『42 Suites』は『Essercizi』の増補版となっており、『Essercizi』の30曲に加え、新たに12曲が収録されています(それに父アレッサンドロ.スカルラッティのフーガとロージングレイヴの自作曲)。この12曲には、あまりスカルラッティらしくない保守的な作品が含まれているため、おそらくロージングレイヴがイタリア時代のスカルラッティから提供された作品であると見られます。

ローマへの途上、ヴェネツィアに着くと、彼が私に語ったところによれば、ある貴族の家におけるアカデミアに、彼は客人として、そしてヴィルトゥオーソとして招かれた。そこで特に彼はハープシコードの前に座り、della sua virtù の手本として、トッカータで皆を楽しませることを求められた。

「普段よりも勇気が出て指もよく動き、私は力を尽くしたのだ、友よ、そして拍手喝采を受け、私の演奏が皆に何がしかの印象を残せたと思われた」そう彼は述べた。

フランチェスコ・ガスパリーニが伴奏し、その弟子によってカンタータが歌われた後、ロージングレイヴが演奏している間、部屋の隅でとても静かに耳を傾けていた、黒い衣装に黒いかつらの威厳のある若者がハープシコードの前に座ることを促された。

彼が演奏を始めたところ、ロジー曰く、千の d――ls が楽器の中に居るのかと思ったという。そのようなパッセージの演奏や効果を、彼はかつて耳にしたことがなかった。その演奏は彼自身の演奏や、あるいは到達し得るかもしれないと彼の思う如何なる熟練の度合いをも遥かに凌いでいたため、それを実行できる道具が目に入っていたら、彼は自分の指を切り落としていたかもしれない。

この非凡な演奏家の名を尋ねると、それは有名な騎士アレッサンドロ・スカルラッティの息子であるドメニコ・スカルラッティであると言われた。

その後ロージングレイヴはひと月の間は楽器に触らないことを宣言した。しかし、この出会いの後、彼は若いスカルラッティととても仲良くなり、彼についてローマとナポリへ行き、イタリア滞在中はその傍をほとんど離れなかった。

K. 43-93

K. 43から93は、ヴェネツィアのマルチャーナ図書館所蔵の『ヴェネツィア写本 第14巻』(1742)収録分です。この巻は61曲が収録されていますが、一部は『Essercizi』や『42 Suites』と重複しており、おまけに写本内でも重複があります(第10曲と61曲は共にK. 52)。

何故いきなり14巻なのかといえば、スカルラッティのソナタ496曲を収録するヴェネツィア写本は、15巻からなりますが、後述の『第1巻』(1752)から『第13巻』(1757)まで巻数がついているのに、先行するこの1742年の巻には巻数表記がないので、便宜上『第14巻』と呼んでいるのです。これは紛らわしいので『Venice 1742』等と呼ぶべきだという声もあります。

ヴェネツィア写本の装幀には、スペインとポルトガルの紋章を組み合わせたスペイン王妃バルバラ・デ・ブラガンサの紋章が金箔押しされていることから、スカルラッティの雇用主である王妃のために製作された写本であると考えられています。

カークパトリックはヴェネツィア写本を最重要の資料と見做しており、これを主体にナンバリングを行っています。

『第14巻』の最初の15曲は紛れもなくスカルラッティらしい作品が並んでいますが、K. 58以降には保守的な作品が目立ち、イタリア時代の旧作の寄せ集めのように思われます。

また、K. 81、K. 88-91は、通奏低音とソロ楽器(おそらくヴァイオリン)のためのソナタとなっています。 これらはコレッリ流の尋常な教会ソナタで、執拗な繰り返しなどに個性の片鱗が見えるにしても、やはりスカルラッティの作品としては異端です。これらも初期の作品でしょう。

K. 94-97

これらは『第14巻』と同時期と思われる副資料に見つかるものです。

K. 94はメヌエットで、ポルトガルの Coimbra MS. 58 収録の組曲の一部としてのみ知られます。

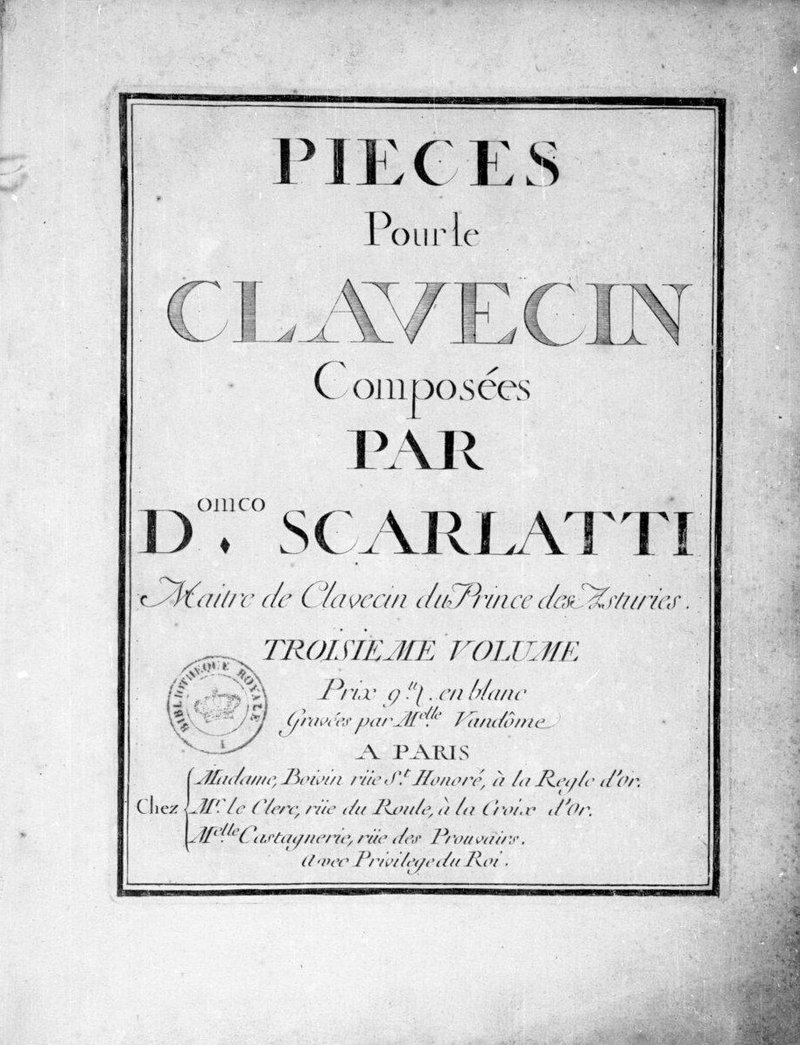

K. 95-97はパリのボアヴァンが出版した曲集に含まれています。もちろん無認可の出版ですが、これらの曲をどこから入手したのかは謎です。

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9010049t/

K. 98-138

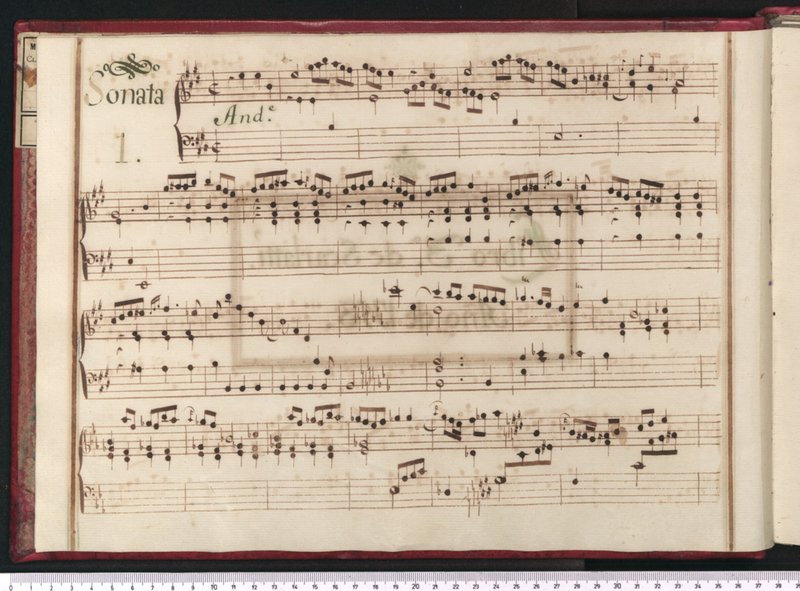

同様にヴェネツィア写本の1749年の巻は『第15巻』とよばれます。41曲を収録するこの巻は、スカルラッティのソナタの中でも特に技巧的で華麗な作品が揃っています。

『15巻』の写譜者は明らかに『14巻』とは別人です。

このハ短調の「ソナタ 第2番」(K. 99)ですが、特殊な構成になっており、後半の終わりに "Volti Subito"(素早くめくれ)という指示があります。

めくると次のページにはハ長調の Allegrissimo があり、これもまだソナタ第2番の一部であるわけですが、他の資料では独立したソナタとして扱われていることもあります。カークパトリックもこれに K. 100 と個別の番号を与えています。

ここまで明示的ではなくとも、これ以後の巻では同主調のソナタをペアとしていると考えられるものが多く、その数は192組に上ります(3曲セットも4組)。

果たして最初からペアとして作曲したのか、後から適宜組ませたのかについては、個別に考える必要がありますが、いずれにせよヴェネツィア写本の広汎なペアリングがスカルラッティ本人と無関係とは思えません。

カークパトリックはこのペアの重要性を唱えているのですが、演奏家はあまり気にかけない人が多いようです。

K. 139-147

これらも副資料からの回収です。ただし K. 139 と K. 140 は『ヴェネツィア写本 第2巻』(1752)にも収録されています。有名な K. 141 は意外にもヴェネツィア写本には含まれていません。

British Library, Ms. add. 31553

http://searcharchives.bl.uk/permalink/f/1r5koim/IAMS040-002023689

K. 148-201

K. 148-176 は『ヴェネツィア写本 第1巻』(1752)、K. 177-201 は『第2巻』(1752)収録分。巻数付きのヴェネツィア写本は、第10巻が34曲なのを除いて、1巻につき30曲づつ収録しています。

どうしてここで仕切り直しをしたのかは分かりませんが、『第1巻』と『第2巻』には初心者向けの平易な曲が混じり、教育的な配慮が伺えます。

写譜者は『14巻』や『15巻』とは別で、この後『13巻』まで同一人物の手によります。その写譜者はアントニオ・ソレールであるとも言われます。

巻末にはテーマ付きインデックスもあって親切。

K. 202-205

これらは、パルマのパラティーナ図書館所蔵の『パルマ写本 第4巻』(1752)収録のものです。

パルマ写本はヴェネツィア写本と双璧をなす資料で、同様にスペインの宮廷で製作されたものと考えられ、全15巻で463曲のスカルラッティのソナタを収録します。ヴェネツィア写本に比べると見た目はやや地味な仕上がりですが、原資料(失われたスカルラッティの自筆譜)により近い写本であると考えられています。写譜者は『ヴェネツィア写本 第1巻』以降と同一人物のようにも見えます。

『パルマ写本 第1巻』(n.d.)の内容は『ヴェネツィア写本 第1巻』と同一ですが、『パルマ写本 第2巻』(1752)はヴェネツィア写本の『第14巻』『第15巻』『第2巻』の収録曲が入り混じったものになっているなど、両者の関係は一筋縄ではいきません。

写本の比較にはフランス語版ウィキペディアの "Liste des sonates pour clavier de Domenico Scarlatti" のソート機能が便利です。

ところで、『パルマ写本 第4巻』22番と23番は、カークパトリック番号では何故か K. 204a と K. 204b という形になっています。

両者は共にヘ短調でペアを成していることは確かでしょうが、そこまで緊密な関係にあるとも思えません。他の資料でも別個のソナタとして扱われています。

これはカークパトリックが総数を切り良く555とするために行った恣意的なものであるらしいです(だったら K. 100 を分けたりしなければ良いのに)。

なおパルマ写本も巻末インデックス付きです。

K. 206-355

K. 206-235『ヴェネツィア写本 第3巻』(1753)

K. 236-265『第4巻』(1753)

K. 266-295『第5巻』(1753)

K. 296-325『第6巻』(1753)

K. 326-355『第7巻』(1754)

『第3巻』、『第4巻』のソナタは名人芸的技巧に円熟味が加わり、集中の白眉とされます。しかし『第5巻』から『第7巻』では平易な作品が増え、評価は高くありません。

王妃の写本を前にした音楽泥棒、あるいはマルチャーナ図書館に侵入した現代の盗賊に助言しよう。もし荷物の限界で全てを持って行くことが叶わず、いくらかを置いていかざるを得ない場合は、1、2、5、6、7巻にしなさい。

『第5巻』収録の K. 287 と K. 288 はオルガン曲です。これは『パルマ写本 第7巻』(1753)の方がより詳しく"Per Organo da Camera con due Tastatura Flautato è Trombone"(フルートとトロンボーンの鍵盤を備えた室内オルガン用)と説明があり、☞のところで鍵盤を替えることがわかります。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/387485

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/535560

K. 356-357

この2曲は『パルマ写本 第9巻』(1754)に含まれます。

"Per Cembalo espresso" という指示があり、2曲とも4段譜で記されていますが、その意味についてはよく分かっていません。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/535562

K. 358-451

K. 358-387『ヴェネツィア写本 第8巻』(1754)

K. 388-417『第9巻』(1754)

K. 418-451『第10巻』(1755)

『第10巻』は例外的に34曲収録となっており、これによって『パルマ写本 第12巻』と足並みが揃うため、以後は ヴェネツィア11=パルマ13 というように巻同士で対応するようになります。

このあたりから再び華やかな作品が戻ってきますが、どういうわけか、あれほど多用していたスカルラッティのトレードマークとも言える両手交差が姿を消していきます。

これについて、チャールズ・バーニーは原因をスカルラッティが太ったせいだとしています。

これらは1756年に作曲されたものだが、この頃スカルラッティはあまりに太ったせいで、かつてのように両手を交差できなくなっていたので、彼が若い頃に、その生徒であり後援者でもあった、故スペイン王妃、当時のアストゥリアス王女のために書いたものほどには難しくない。

しかし、1738年にサンティアゴ騎士団に入団した際に描かれたスカルラッティの肖像画を見る限り、彼が肥満体になったところを想像するのは困難でしょう。

そのため、太って両手交差ができなくなったのはバルバラ・デ・ブラガンサの方だろう、というのが一般的な見解です。

K. 452-453

この2曲はヴェネツィア写本にもパルマ写本にも無く『ミュンスター写本 第2巻』(Sant. Hs. 3965)にのみ収録されているものです。

K. 454-543

K. 454-483『ヴェネツィア写本 第11巻』(1756)

K. 484-513『第12巻』(1756)

K. 514-543『第13巻』(1757)

スカルラッティはこれだけ執拗に同じ形式の曲を量産しながら、最晩年に至っても創意の尽きる様子が無く、いよいよ自由闊達さに磨きをかけています。旋律はより能弁に有機的になり、展開は常に予測不能です。

もっとも、作曲年代が写本の年代に沿っているという保証はないわけですが、概ね後の巻ほど使用音域が広がる傾向にあることは確かです。

『第12巻』収録の K. 485 では、遂に5オクターヴを超え、FF-g3 の音域が要求されます。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/387502

K. 544-555

この最後の12曲はヴェネツィア写本には無く、『パルマ写本 第15巻』(1757)に31番から42番として収録されています。おそらく1757年7月23日にスカルラッティが亡くなった後に、遺された作品を追加したのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?