英国スカルラッティ派とソナタの編曲(164)

トマス・ロージングレイヴの熱心な布教活動により、18世紀のイギリスには「スカルラッティ・カルト」とも呼ばれる、熱狂的なドメニコ・スカルラッティ崇拝者のサークルが生まれていました。当時スカルラッティが最も愛されていたのは、マドリードよりもロンドンであったとすら言えるかもしれません。

しかし、そのスカルラッティ信者をすら悩ませていたのは、スカルラッティのソナタが「難しすぎる」ということでした。

実際スカルラッティのソナタには簡単な曲も結構あるのですが、当時の英国人に知られていたスカルラッティ作品は『Essercizi per gravicembalo』(1738)の収録作を中心とした限られたもので、これらは555のソナタの内でも比較的難度の高い部類になります。アマチュアの愛好家には敷居が高いと言わざるを得ないでしょう。

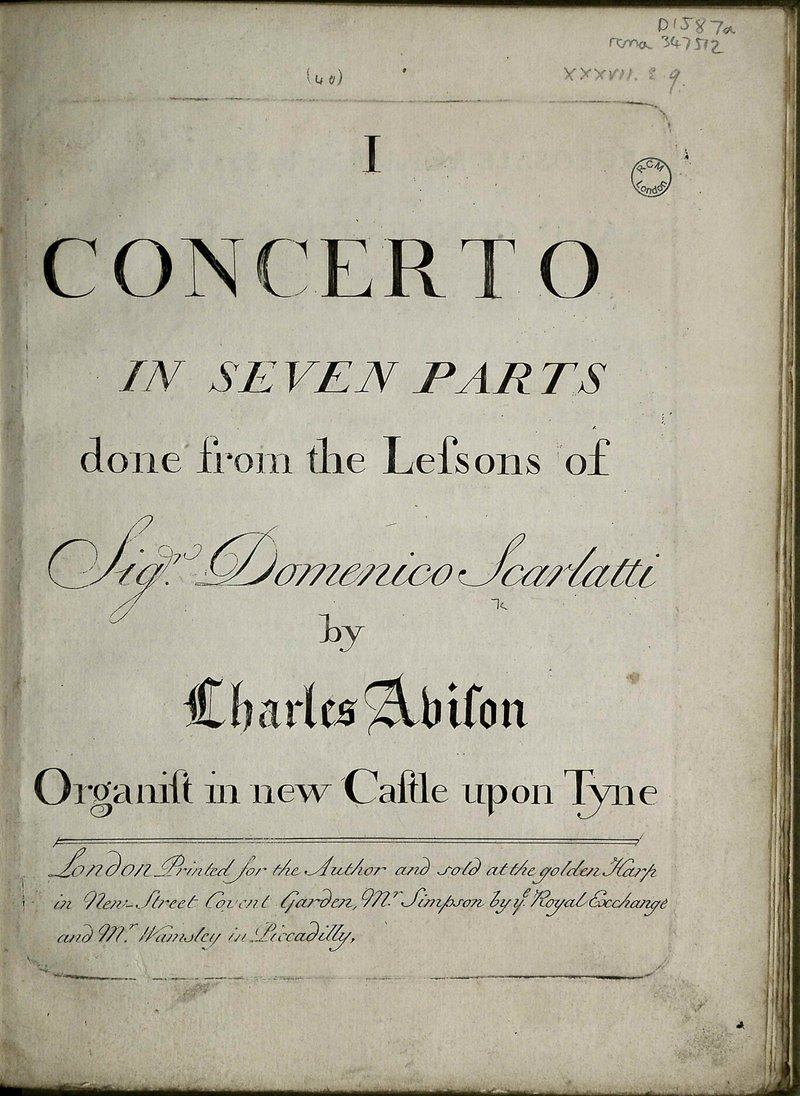

そこでチャールズ・エイヴィソン(1709-1770)は、誰もがスカルラッティの音楽を楽しめるようにと、鍵盤ソナタを合奏協奏曲に編曲することを試みたのです。

エイヴィソンはニューカッスルのオルガニストで、20代の頃にロンドンでフランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762)に師事しました。ジェミニアーニがコレッリのソナタを合奏協奏曲に編曲してロンドン市民を楽しませていたのを思えば、エイヴィソンの無茶に思える試みも同根の趣向と理解できます。貴族のサロンの音楽を、市民の集う公共演奏会へ。

しかしエイヴィソンは慎重であり、まず1743年に若干のサンプルを公開して予約購読者を募りました。クラウドファンディングのようなものですね。

https://rcm.koha-ptfs.co.uk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=347512

I. これらのコンチェルトは7パートの構成です。

II. 購読価格は1ポンド5シリングの予定。本のお届け時に全額お支払いください。

III. 予約者の氏名が作品の前に掲示されます。

予約の受付は、ロンドン、ピカデリーのワムスリー氏と、ニューカッスル・アポン・タインのエイヴィソン氏で行います。

注意:100セットの予約が達成されるまで出版されません。予約の特典として、以後再版しても1セットあたり1ギニー半以下で販売されることはありません。出版者はこの事業について専売特許を得ています。

これらのハープシコードのためのレッスンは甚だ難しく、多くの喜ばしいパッセージが全く台無しになっています。多くの箇所で見られる気まぐれな変奏や不必要な繰り返しを、しかるべき趣味と正確さでこなせる奏者はあまり居ません。したがって、それらをパートに分けることで、その自然な美しさと卓越性を覆い隠していた仮面を剥ぐことは、快い旋律と甘美な和声の連なりをより効果的に届けるだけでなく、この作者の独特な作品を、当初意図された楽器よりも易しく親しめるものにするでしょう。この主張が正しいことを示すために、只今コンチェルトを一つ出版し、ロンドンの音楽店で販売中です。これが残りのものよりも特に優れているというわけでないことは保証いたします。曲集全体が極めて上品で快活な曲ばかりであることを見出されることでしょう。

このプレビュー版の楽章は『Essercizi』収録のソナタ K. 29 を7パートの合奏協奏曲に仕立てたものです。ただし、エイヴィソンが参照したのはロージングレイヴによる海賊版の方であるようですが。

原曲の両手交差の多用は玄人でも二の足を踏んだことでしょう。実のところ譜面を音にするだけなら、交差しないほうが楽に弾けるようなこともままあるのですが。当然ながら弦楽合奏では、この視覚的な名人芸の醍醐味は失われてしまいます。それは致し方ないところ。

しかし、原曲のギターを掻き鳴らすような厚い和音を荒々しく連打する箇所が、編曲では "Dolce" と指示され、まるで逆の効果を与えられており、それに続くエキセントリックな半音階の悪魔的な効果も大分スポイルされてしまっています。「極めて上品で快活な曲」であることに偽りは無いでしょうけど。

ともかく、スカルラッティ作曲・エイヴィソン編のコンチェルト集には無事151名の予約者が集まり、1744年に出版の運びとなりました。相変わらずスカルラッティの許諾は得ていません。

緩急緩急の4楽章からなる教会ソナタ式のコンチェルト・グロッソが12曲。プレビュー版の《協奏曲 第1番》は第6番に移動しています。

しかし新たな《協奏曲 第1番 イ長調》の第1楽章は見事に期待を裏切る代物です。これのどこがスカルラッティかと。

とはいえ、これは確かにスカルラッティ作品に基づくものであって、『ヴェネツィア写本 第14巻』(1742)収録の通奏低音付きソナタの一つ、K. 91 の第1楽章が原曲なのです。編曲云々以前に元よりあまりスカルラッティらしくない作品で、そもそもチェンバロ曲でもありません。

エイヴィソンがこんなマイナー曲を採用せざるを得なかったのは、深刻な緩徐曲不足が原因です。

緩急緩急のフォーマットで12組拵えるには、緩徐楽章が24曲必要になりますが、一方、スカルラッティの555のソナタの全体でも遅いテンポの曲は100曲に満たず、しかも当時イギリスで入手できたのは基本的に K.1-42 だけです。この内で遅い曲は K.1-30 の『Essercizi』収録分では K. 30《猫のフーガ》のみ、ロージングレイヴ版でも K. 32 、K. 34、K. 41 があるだけです(何故か K. 41 以外採用されていませんが)。

そこでエイヴィソンは未出版の通奏低音付きソナタから緩徐楽章を見繕ってきたわけですが、彼がどうやってヴェネツィア写本の曲を入手したのかは大いなる謎です。ロージングレイヴ経由説、ジェミニアーニ経由説、イタリア旅行説などがありますが、真相はよくわかりません。

P.S.

明らかに見込みあるこの事業の唯一の問題は、原曲の緩徐楽章の不足なのですが、これについては今や解決済みです。エイヴィソン氏のおかげで(この見本の印刷以降)同じ作者による多数の曲が、通常、各協奏曲あたり2曲付け加えられました。これには大変な出費を要しましたが、しかし、この計画の推進を妨げることはないでしょう。すでに最も優れた目利きの方々から認められているこの作品には、成功への万全の望みがあるのですから。

それでもやはり数が足りないので、速いソナタのテンポを改変して緩徐楽章に仕立てたりもしています。《協奏曲 第2番 ト長調》の第3楽章(Andante)は、スカルラッティのソナタ K. 4(Allegro)のテンポを落としたものに他なりません。

しかしながら、その起源が皆目不明な楽章もかなりあり、これらはエイヴィソンの自作品であるようです。これらを逆にチェンバロ・ソナタに編曲してみるのも面白いかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?