鏡作坐天照御魂神社 電子御由緒書

鏡作坐天照御魂神社 電子御由緒書

カガミツクリニマス アマテルミタマジンジャ

正一位 式内大社

通称:鏡作神社

御由緒

~遷宮 第0章~

第十代崇神天皇の御代(紀元後250年、約1,750年前頃)、都は大和の国にございましたが、天照大御神から賜った「八咫鏡」(やたのかがみ)を宮中にお祀りするのは畏れ多いとして、まずは笠縫邑にお祀りし、その後、さらに別の場所を探すことになりました。

この時に、お祀りするのに相応しい場所を探し求めたのが、大和姫命(やまとひめのみこと)でございます。大和姫命は、あちこちを旅をされ、その途中で何度か八咫鏡をお祀りする場所をお定めになりましたが、その場所は「元伊勢」として現在でも由緒ある神社がございます。

八咫鏡は最終的に伊勢の地に祀られることになり、天照大御神は、皆様よくご存じの伊勢の「神宮」に鎮座されております。

この八咫鏡を都から遷す時に、崇神天皇は、この辺りにいた鏡作部(鏡作りの匠たち)に、その神鏡に代わる新しい鏡を、宮中に祀るために作るようにお命じになりました。その時に、直ちに本番をお作りするわけにはまいりませんので、まずは試しとなる鏡が鋳造されました。そして、その案が採用されることになり、宮中で新たに祀るための鏡が鋳造されました。この鏡は、現在も、宮中においてお祀りされております。

鏡作坐天照御魂神社には、その時に試しに作られたほうの鏡を御神体として、天照国照日子火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと)がお祀りされました。

つまり、神様は異なりますが、八咫鏡の代わりとして作られた、宮中にある鏡と同じ鏡がお祀りされたというのが、当神社の由緒でございます。

現在でも20年に一度、伊勢神宮では遷宮が行われますが、当神社は、その元々の遷宮に深くかかわっていたと申せましょう。

当神社の御祭神は三神いらっしゃり、中座に天照国照日子火明命、左座に天糠土命(あめのぬかどのみこと)、右座に石凝姥命(いしこりどめのみこと)が鎮座されております。三神併せまして「鏡作大明神」あるいは「鏡作三所大明神」と称えられてきました。

(左座とは、向かって右の神様、右座とは向かって左側のことです)

御神宝として、三神二獣鏡(さんしんにじゅうきょう)を、継承しております。レプリカについてはご覧いただくことができます。

内向花文八葉鏡

~現代に蘇る鏡作神話~

当神社の拝殿には、一際大きい御鏡が祀られております。この鏡は、現在は国宝に指定されております発掘された鏡(福岡県の平原古墳)の中で最大のサイズである「内向花文八葉鏡」(ないこうかもんはちようきょう)の、完全な再現品でございます。

この御鏡は、平成27年に当神社に奉納されたものであり、上田合金(株)の故上田社長と社員の匠の方々によって、鋳造されました。

御鏡の大きさ、デザインのみならず、その成分まで完全に再現されたと聞いております。現代の技術をほとんど用いず、古代の御鏡そのものとして、現代に復活したのです。

この御鏡の完全再現は困難であり、鋳造の際には、上田社長のご友人である金山媛神社・金山彦神社の藤森宮司による御祈祷が、工房で斎行されました。藤森宮司のお言葉によれは、金山媛神社・金山彦神社は、当神社と深い関係にあると感じておられるそうです。この鏡の復活の裏には、金山媛神・金山彦神は、さらに鏡作大明神の御神徳があったものと考えられます。

完全に再現された御鏡は、複数枚あり、そのうちの一枚が当神社に奉納され、現在、拝殿においてお祀りされております。

ちなみに金山彦媛神社・金山彦神社には、この鏡を上回る直径1メートルの超大型内向花文八葉鏡がお祀りされておりますが、これらの鏡の鋳造時に、これら三神の神(金山媛神、金山彦神、鏡作神社の主祭神である天照国照日子火明命)をお呼びし、鋳造成功を御祈祷がする祭祀が行われたそうです。

上田社長、藤森宮司は、京都の天橋立の近くにございます籠神社の宮司海部光彦様を敬愛されており、奈良にある当神社のことを海部宮司よりお聞きになり、鏡作大明神の御神徳をいただくために、当神社にいらっしゃいました。海部宮司が当神社を紹介されたのは、籠神社と当神社の主祭神が同じ天照国照日子火明命(彦火明命)であるという理由もあったものと存じます。

上田社長は、この鏡を「八咫鏡」と同じものだと推測しておられました。八咫というのは、大人の手のひら8個分ということを示し、内向花文八葉鏡はちょうどその大きさです。そして神話で八咫鏡をお造りになった石凝姥命を奉斎する神社の中で、最も由緒ある神社の一社が当神社です。上田社長の推測は、的を射たものかもしれません。

言葉では言い尽くせないほどに貴重な御鏡でございますが、上田社長のご遺志により、当神社では、この御鏡を参拝者のみなさまにご覧いただけるようにと、拝殿にお祀りさせていただいております。

御祭神

~鏡作大明神~

天照国照日子火明命(中座)

その神名のように、太陽光や熱を司る神様だと考えられます。

天火明命とも記載され、『日本書紀』の一書では、天孫降臨で有名な天照大御神の孫である邇邇芸命(ニニギノミコト)の子どもとされ、『古事記』と『日本書紀』の別の一書では邇邇芸命の兄とされています。

様々な氏族の祖神とされており、『海部氏系図』では始祖とされています。

『先代旧事本紀』では、物部氏・穂積氏の祖である饒速日命(ニギハヤヒノミコト)と同一神とされております。

様々な論説があり、謎の多い神様とされております。

天糠土命(左座、向かって右)

その神名のように、ヌカの神様です。古代では、鏡を鋳造するときに糠を用いていました。石凝姥命の祖神であり、鏡作部(古代の鏡作りの匠たち)の遠祖であります。

『先代旧事本紀』によると、饒速日命の天降りに従った一神です。

石凝姥命(右座、向かって左)

天照大御神の岩戸隠れの際に、八咫鏡をお造りになった神様です。この八咫鏡が、現在、伊勢の神宮に祀られています。

天孫降臨の際に、邇邇芸命に従った五伴緒の一神で、「伊斯許理度売命」とも記載されます。

名前の由来の説には、石(イシ)の鋳型で鏡を作ることに精通した(コリ)特別な女(ドメ)や、石(イシ)のように鏡を固く(コリ)作る特別な女(ドメ)などがあります。

当神社のお近くにございます兼務社「鏡作伊多神社(かがみつくりいたじんじゃ)」の御祭神です。

本殿

~珍しい社殿、珍しい祭祀~

「檜皮葺の屋根」「三神」「春日造・流造」という形式で建てられていますが、当神社の本殿は、たいへん珍しい型であり、社殿マニアの方々が、社殿を見るために参拝するということもあります。檜皮葺を楽しみに参拝される方もいらっしゃいます。

当神社のように三神お祀りしている神社はたくさんありますが、それぞれの神様には区画があり、建物内で分離しているのが通常です。

当神社の場合は、三神の御扉が渡り廊下でつながっており、これが珍しい型ということになります。大祭では、神主が渡り廊下を渡って作法するという珍しい祭祀を執り行っています。

鏡池と鏡石

当神社には鏡池と呼ばれる池があり、古代の匠たちが、この池の水を使って鏡を作っていたのではないかと考えられています。あるいはこの池で祓い清めを行っていたという説もございます。江戸時代に、この鏡池より鏡を作るために用いられたと思われる石が出土され、鏡池の前に鎮座しております。氏子の方々からは、「鏡石」と呼ばれています。

環境の変化により、現在、鏡池のコンディションは良くありませんが、杜の再生と併せて、池を美しい元の姿に戻すための取り組みが、少しずつ進んでいます。

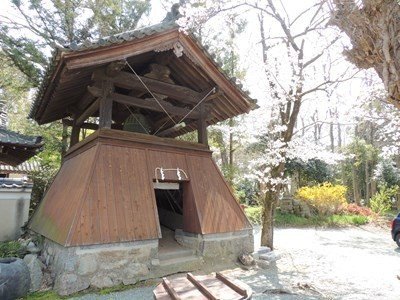

神仏習合と釣鐘

~除夜の鐘が鳴り響く神社~

かつて神道と仏教が混ざり合っており神仏習合の時代が長く続いてきました。当神社にも、聞楽院(もんらくいん)という寺院が境内にあり、神様を仏様としても拝んでいた時代があったのです。

その名残として、境内には鐘楼が残っており、参拝された方がご自由に鐘を打つことができます。鐘には寛政7年(1795年)に作られたことが記されています。この釣鐘は、太平洋戦争のときに、国策で金属を集めるために没収され、泉州の軍事工場に運ばれましたが、戦後、奇跡的に元の姿のまま発見され、当神社に無事に帰還しました。このことから、運がよくなるとか、起死回生のご利益があるなどと言われるようになり、毎日、拝んでから鐘を鳴らす方もいらっしゃいます。大晦日の夜には、神社付近にお住いの方々が除夜の鐘を鳴らすために神社に参拝され、神社から鳴り響く鐘の音と共に、新年が始まります。

聞楽院が建立されたのは、弘安3年(1281年)3月のこと、元寇の直前の頃であり、後宇多院が神宮寺を建立することを命じ、真言律宗の開祖、大和西大寺の再興で有名な興正菩薩(叡尊)が、当神社の神々の本地(どの仏様と同じか)を定めたとされています。中座の神様は薬師如来、左座の神様は釈迦如来、右座の神様は正観音菩薩として拝まれていました。今でも神仏習合の名残はあり、神前で読経される方や、疾病平癒を求めて参拝される方もいらっしゃいます。

神紋

~由緒に相応しい格高き紋~

当神社の神紋は2つあり、「九七の桐」と「左三つ巴」です。

桐の紋は、その葉の数の多さによって格の高さが表現されてきましたが、当神社の紋は真ん中の桐には9枚の葉、左右の桐には7枚の葉が描かれ、滅多にない型の紋となっております。因みに、桐は中国では聖なる木であり、鳳凰が桐の樹の上で鳴くのが、聖王の出現の瑞兆とされていたそうです。

左三つ巴は、八幡神社系の神社に多い紋です。古代の宝物であった勾玉を用い神霊の象徴として描かれたという説や、武士の弓手に巻く皮具である「鞆」を描いたという説などがございます。水が渦を巻いている形ということで、火災予防の呪術としても用いられることが多かったようです。

当神社ならではのお守り「厄除開運御鏡守」には、この2つの紋が、丁寧にデザインされています。

若宮さん

~古事記にも日本書紀にも登場しない神様~

若宮さんは、大きな神社ではよく見る神社ですが、それぞれの神社でお祀りされている神様は異なります。当神社の若宮さんは、正式名称を「鏡作坐若宮神社」と申し、お祀りされている神様の御名は、「天八百日命」(あめのやおひのみこと)でございます。

天八百日命は、古事記にも日本書紀にも登場せず、「先代旧事本紀」の冒頭部にのみ登場される神様です。記紀神話と同じように、最初に現れて、どのようなことをされたか詳しくは語られない古い神様が、先代旧事本紀でも登場しますが、そのとても古い神様の中の一柱です。当神社がございますのは、田原本町八尾という場所で、この「八尾」という名前は、何か関係深いものがあると推測できます。若宮さんは、八尾の氏神様として厚く崇敬されております。

若宮さんの本殿には、白蛇の装飾が飾られており、参拝者の方々からたいへん珍しがられております。

お祭り

~賑わう春のお祭りと秋のお祭り~

祈年祭と御田植祭り

当神社の「春の祭り(祈年祭)」は、毎年2月21日に近い日曜日の午前に斎行され、全国の鏡硝子産業関係の方々と地元の氏子の方々が参列され、豊作と産業発展を御祈願する祭祀です。

その日の午後1時より、「御田植祭り」が催され、たくさんの参拝の方々で賑わいます。御田植祭りでは、まず婦人と女子による奉納舞(御田植舞、豊年舞)が斎行されます。女性たちが可愛らしい着物衣装を身に着け、生演奏と歌に併せた、優雅かつ親しみ深い振りの舞となっております。たくさんのカメラマンが、その可愛らしい様子を撮影にいらっしゃいます。

次に、男性による「御田植神事・牛使い神事」が斎行されます。昔ながらの御田植の様子がコミカルに再現されます。後半の獅子舞仕立ての牛と牛使いによるやり取りが見物で、牛が暴れれば暴れるほど、その年は豊作になると言い伝えられているため、牛は暴れまわり、アタフタする牛使いの様子に、参拝者の方々が大笑いされます。

最後には、神様からのお下がりを撒く「御供撒き」が行われます。

あかりの祭りと例祭

当神社の「秋祭り(例祭)」は、毎年10月の第4日曜日の午前に斎行され、全国の鏡硝子産業関係の方々と地元の氏子の方々が参列され、日々の御守り御恵みへの感謝と、これからの御守り御恵の御祈願をする祭祀を執り行います。

その前日の夕刻からは、宵宮の「あかりの祭り」が催され、境内にたくさんのロウソクが灯され、厳かな雰囲気に包まれます。拝殿では、雅楽の生演奏による巫女たちの奉納舞が執り行われます。

「あかりの奉納」として、願い事と名前を書いたロウソクカップを、境内に備えていただくことができます。

御神徳

~ご祈祷とお守り~

鏡作りの神様として、鏡硝子産業界からの厚い崇敬をいただいております一方で、美容理容関係(美の神としての信仰)、歯科医、カメラ等、鏡硝子を用いる職業の方々の参拝もいただいております。

大切な鏡をお持ちになり、鏡を通して願い事が叶うように御祈願されたり、当神社で鏡を神様として、お札の代わりに使えるように御祈願されたりと、現在では、自分と神様をつないでくれる「自分の鏡を作る」ための神社としても、崇敬されています。

さらには、立春・立冬に三輪山から朝日が昇り、二上山の中央に夕日が沈む位置に鎮座しており、暦に深く関わる神社とされています。レイライン、パワースポットとしても名を知られております。

また神仏習合の時代には、薬師如来の功徳があるとされていたことから、疾病平癒にも御神徳を顕されるとされております。

厄を跳ね返すし開運する御祈願をした「厄除開運鏡御守」は、鏡作の聖地所以のお守りです。

アクセス

~由緒深い神社が数多ある田原本の里~

所在地:〒636‐0311 奈良県磯城郡田原本町八尾816

近鉄田原本駅より徒歩20分(タクシーで1メーター)

道の駅「レスティー唐子鍵」より車で5分

大神神社より車で15分

駐車場有り

Tel/Fax:0744‐32-2965

E-mail:kagamitsukuri@kpd.biglobe.ne.jp

「Facebook 鏡作坐天照御魂神社」で検索!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?