日本の四季_盛夏の候 一泊二日編その1.和歌山・南紀を巡る旅

1.熊野古道を行く

(1)熊野本宮大社

全国の「熊野神社」の総本宮にあたる熊野三山。

三山の中でもとりわけ古式ゆかしい雰囲気を漂わせるのが、聖地熊野本宮大社だ。

熊野参詣道のなかでも、多くの人々がたどった「中辺路」を歩くと、難行苦行の道のりを終え最初にたどり着くのが熊野本宮大社で、最初にこの大社を望む「伏拝王子」の名は、やっとたどり着いた熊野大社を伏し拝んだ、との由来からと伝えられている。

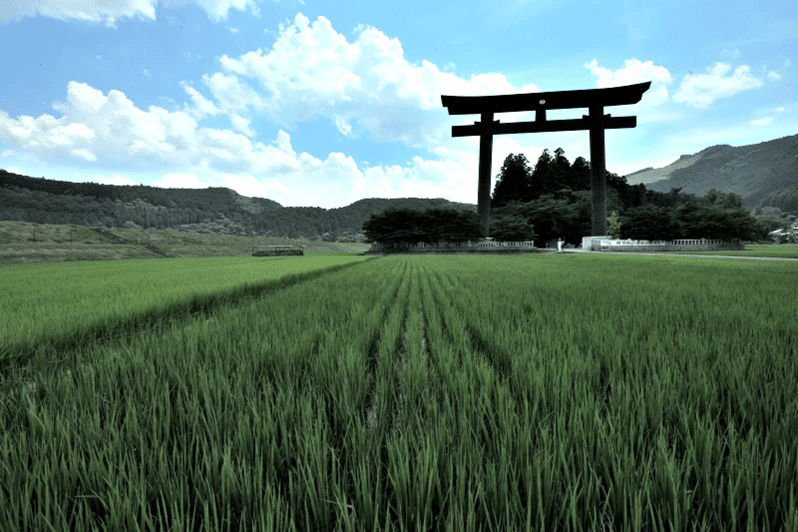

(2) 大斎原の大鳥居

熊野本宮大社本殿は大斎原にあったが、明治二十二年の大水害により大社のほとんどが流され、五百mほど離れた現在の位置に遷座した。

旧社地の大斎原には大鳥居が建てられ、大社のシンボルとして新たな観光スポットとなっている。

(3) 那智の大滝

那智の奥、大雲取連山から流れている流水が大瀧となって、全山に修験道の行場となったたくさんの滝がある

一番高いのが一の瀧ともいう、高さ123m・銚子口の幅13m ・瀧壺の深さは10m以上あり、流下する水量は毎秒1トン程度という。

この瀧の上流には「二の瀧」、「三の瀧」があり総称して那智の大滝として、国の名勝になっている。

「三の滝」はその姿が力強く、「馬頭観音の滝」とも呼ばれる。

(4)大門坂

熊野古道の中でも、当時の面影を特に美しく残している「大門坂」。

聖地「那智山」へと約640mの石畳が続く。苔むした石段と樹齢800年を越す老杉に囲まれ、往古の熊野詣が偲ばれる。

2.潮岬の夕景

■絵と錯覚する程美しい潮岬の夕景

潮岬灯台は明治初期に建てられたもので、日本の灯台50選に選ばれており、歴史的文化価値の高さから最高ランクの保存灯台に指定されている。

潮岬からは沈む太陽をバックにこの潮岬灯台を撮ることができ、さながらその景色は絵と錯覚する程美しい。

3.橋杭岩の朝

■幻想的な夜明け前の橋杭岩

国の名勝・天然記念物に指定されている橋杭岩は、海岸から海に向かって一列に並んだ岩柱が橋を渡すための杭のように見えることから名づけられた。

その昔、弘法大師が天の邪鬼と競って一夜で作り上げたという伝説もあるが、波の浸食により岩石層の柔らかい部分が長い間に削られ硬い部分だけが残って現れたというのが真説。

夜明け前の青い空のグラデーションと、岩のシルエットが幻想的だ。

朝日が岩の隙間からのぼってくるシーンも見逃せない。

4.勝浦漁港のマグロ市場

■活気あふれる早朝のマグロ市場

クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロ。

早朝、黒光りする巨大なマグロが所狭しと並ぶ勝浦漁港。

黒潮に囲まれた天然の良港として古くから栄えた場所だが、近年は全国の漁船が集まるマグロの集積地として知られる。

橋杭岩の早朝撮影を終えて、勝浦漁港に着いたのは六時三十分。残念ながらセリは終わっていたが、競り落としたマグロを積みだす仲買人の様子は活気にあふれ、滅多に撮ることができない被写体だった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?