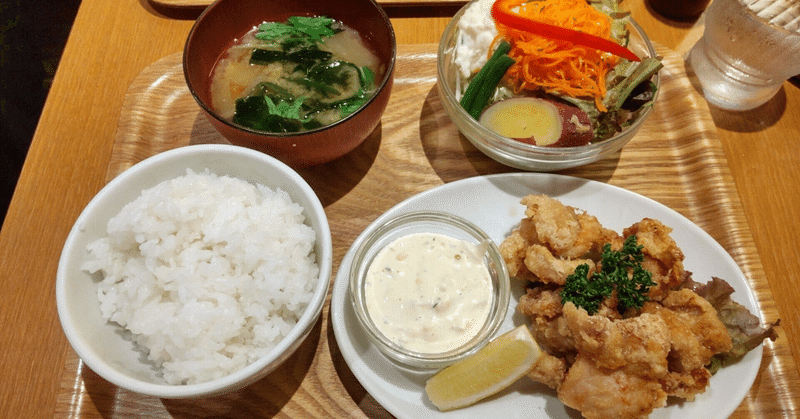

隣の唐揚げは美味い【雑記】

我が家に妻の友達が集まったとき、妻が唐揚げを作った。それを食べて友達たちは「うまい、うまい」と褒めちぎる。一方、妻はバツが悪そうに、「そうかな…」「自分ではそんなに美味しいとは思わんねんけど…」と謙遜をする。人は謙遜を続ける人を目の前にすると、褒めちぎるのを遠慮するらしい。友達の1人がボソッとつぶやいた。

「まぁ、他人の作った唐揚げって美味く感じるよな」

彼女たちは「確かに…」と口々につぶやいた。僕もそう思った。自分が作った唐揚げに絶大な自信を持つことは少ない。比較的上手く行ったときでも、「もう少しカリッと感が欲しいな」とか「味付けが薄いな」とか、欠点を見つけては落ち込んでしまう。ところが、他人の作った唐揚げをご馳走になったときは大抵、これこそが人生で食べた中で1番の唐揚げであるかのような感動を味わう。

もちろん、単に僕の唐揚げが美味くないだけの可能性もあるものの、妻の友達たちも似たようなことを感じているのだ。これは、あるあるネタから慣用句に昇華させても良いレベルの普遍的な現象なのだろう。

「隣の芝生は青い」ならぬ「隣の唐揚げは美味い」である。

隣の唐揚げは美味い:

なんでも他人の仕事や成果は立派に見え、自分の仕事や成果は稚拙に見えること。

実を言うとこの現象、つい先日も体験した。

1ヶ月ほど前から、僕が参画しているニートマガジンという集まりで、小冊子を作るプロジェクトがスタートしていた。

僕を含めた6人のニート(なんちゃってニートも含む?)が書く5000~6000文字ほどの文章を集めた冊子だ。正直、自分の文章の出来には絶大な自信までは持てなかったものの、「まぁ他の人に負けないものは書けたんじゃないか」という自負はあった。だが、その自負は、1人目の文章を読んだ瞬間にハンマーで粉々に打ち砕かれ、2人目には石臼で挽かれ、3人目になればコークス高炉原料化されてしまった。

ダメだ。勝てない。おもしろい。

ニートの自炊について語る者。ニートと座禅について語る者。旅するようなニート人生について語る者。独自の体験と哲学がふんだんに盛り込まれた個性豊かな作品たちと比べ、自分の作品(それを作品と呼べるのであれば)は、実体験に基づかない上っ面の理屈が並べ立てられているだけではなく、ユニークさの欠片もない退屈な文章に見えた。文体一つ取ってみても、それぞれ独自のリズムを持っていて、著者のメッセージが心地よく自然に飛び込んでくるのを感じる一方で、僕の文章はひどくぎこちない中学生バンドのようなリズムを奏でていると感じた。

もちろん僕は今、ほんの少しかまってちゃんムーブに陥っている。ここまでに書いた内容は偽らざる本音ではあるものの、400人ほどいるフォロワーの方を横目でチラチラ伺いながら「そんなことないですよ! ホモ・ネーモさんの文章も面白いですよ!」とフォローが入るのを密かに期待している。

そして、こんなメタい文章を書くことで気恥ずかしさを紛らわそうとしていることを自覚して、さらに気恥ずかしくなるという、陰キャ特有の精神の合わせ鏡構造を味わっているところである。

一旦、冷静になろう(フォローは絶賛受け付け中である)。

それにしても、僕はニートという人種を舐めていた。もっというと、他人を舐めていた。他人とは往往にして、世間の常識に流される自動機械のように見えてしまうものである。自分の深淵な(と自分で思い込んでいる)思考回路はいつでも自分で確認できるのに対し、他人が何を考えているのかは文章を読むか、一晩話し込まない限りは理解できない。そして、他人とそのような関わりを持つことは稀である。ゆえに人間という生き物は、他人の表面的な言動だけで、その人は大した思考を持っていないと判断しがちなのだ(そして、自分に加えて何人かの「わかっている側」の知識人だけが、深淵な思考回路を保持していると考える)。

ところが、こうやって練り上げられた文章を読むと、そうではないことを痛感させられる。もちろん、誰しもが同じように文章化できるわけでもないし、誰しもがユニークな人生哲学を持っているわけではない。だが、そういう人は思っている以上に多いのだろう。僕が素人出版を盛り上げようとすることは、思っている以上に意義深いことなのかもしれない。

となると「隣の唐揚げは美味い」には、単なるバイアスに留まらない重要な意味を感じる。他人はユニークで、面白い。本人がそう思っていなくても、人間は人間というだけで、ユニークで、面白いのだ。

自分も誰かにとっての「隣の唐揚げ」なのだと、もっと自信を持ってみてもいいのかもしれない。僕も、あなたも。

1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!