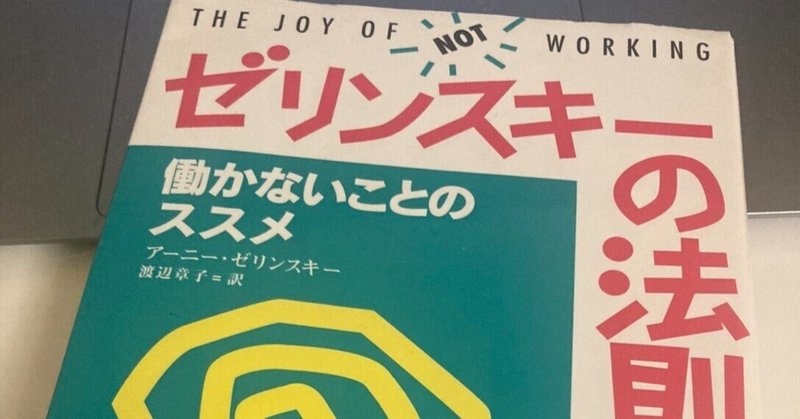

読んだ/ゼリンスキーの法則 働かないことのススメ

知らん街に行った際のブックオフパトロールで「おっ、これは古い本だぞ」と古い本センサーが反応して購入。500円だったけどあまぞんで高騰してる、なぜ?

初版は1995年、ぎりぎり平成。でも原書は1991年なのでセーフ(?)。

のちにこういう邦題で再発行されています。

なんか煽り画像で見た気がするなこのタイトル。

衝動でハンティングした本でしたが、なかなかよかったです。

全12章で、だいたいこんなかんじで展開していきます。

あなたも優雅な生活ができる

→労働とはこんなにも悪だ

→ワーカホリックやめようぜレジャーホリックやろうぜ

→退屈(仕事がなくなると何をしていいかわからない)の本当の理由とは

→動機づけとは、無とは

→今を生きる、ZEN

→一人を楽しむには

→金はそんなにはいらない

→終わりは始まったばかり

冒頭はキャッチーに「誰でも大富豪的なノウハウ本か?」と思わせておいて、下衆ともいえるぎらぎらで惹きつけておいて、少しずつ、少しずつ、「仕事でしか得られないと感じている達成感をレジャーでも味わう方法、一人でいることを楽しむ方法、楽しめていない理由、これからの時代」といった精神、心のありよう、孤独の向き合い方と用法を説いていく……という、よくできた24話アニメを見るような構成で気持ちよかった……キルラキル的な……

最近読んだ「続ける技術」の内容を少しずつ思い起こせるというか、つながるなーーってかんじでした。

ワーカホリックってのは「自分が必要とされている」という感覚への依存なわけです。

著者も最初にクビになった直後は「俺という存在がいないと会社が大変なことになるのに」とむかぷんしていましたが、少し経つと「いや、多分俺って会社にはどうでもよかったんだな」と認めることになります。

会社ってのはお前自身のことはどうでもいいんだぞ、そんなとこに全てを注ぎ込むな、みたいなことを丸々一章(二章かな)使って伝えています。

その間に「日本という国では過労死が問題になり、政府が休暇を取れって命令しだした、狂ってる」みたいな記述もあり、あ、はい、ってなります。

三十年前っていうとちょうどリゲインが「二十四時間戦えますか」なんてCMうってたころですね。

で、この「自分が必要とされている感覚」って「続ける技術」でいうところのドーパミン依存みたいな状態で、他者からのそれを期待しないで、そうじゃなくて、本当の幸福は自分の中にしかない……とだけいうとああはいはいってかんじなんですけど、じゃあその「自分の中の幸福」と向かい合う、出会うための訓練に何をしたらいいのか?

その具体的な方法と考え方が後半にしっかり書かれてて、本当に伝えたいのはここなんだろうなあ、というのがわかって、とても、いいです。

重ねていうと、三十年前の本です。まだ日本もアメリカもいけいけぐいぐいマキシマリズムまっただなか、日本はバブルの残り香がまだあったかもしれません。その時代にこういう本を書いて提唱できてたの、すごい。

本書ではスマホはもちろんインターネットもまだ普及していないので、余暇の敵としてテレビが挙げられています。テレビとの向き合い方も。まあこれほとんどスマホ、ネットと同じ扱い方で対処できるのでその辺も興味深く読みました。

いわく、「テレビは孤独を阻害する」みたいな話。

一人でテレビを見てる時間ってのは孤独な時間ではなくて、テレビの中の司会者やらディスクジョッキーやらと過ごしている時間で、「自分自身」とは向き合っていない、と。

テレビと同じく暴飲暴食、ギャンブルなども「受け身」の娯楽なのでよくないと。

孤独と寂寥は同義語ではない。ひとりでいることは寂しさの原因ではない。ひとり住まいやひとり暮らしだけでは人は寂しい思いはしない。ひとりでどうしていいかわからないというから落ち着かないのである。

ひとりを怖がるのは、自尊心が危うくなっている証拠である。(中略)人は何かと他人に認めてもらいたがる。よく思われたいと思う。しかし、たとえそれが好意的なものであってもそれだけでは自尊心には結びつかない。他人の評価と自尊心とはまったく別のものである。

「自分」と過ごすのがしんどくてテレビやなんやに逃げるのは自尊心が低いから、自尊心が低いと孤独になれないっていうのは「退屈な、つまんない人間と過ごすのはいや」っていうのが自分自身へ発生するから……みたいな話。じゃあ自分自身を尊敬できる人間にしていこうぜという話。

この「自尊心を高める訓練」の方法、いくつか掲載されてるんですけど、「続ける技術」に出てきた「ドーパミン依存を断ち切る方法」とおんなじなんですよ。

なんか「会社員なんてやめちまえー」みたいなあれでひきつけといて、でも最後まで読むとそういう話でもなくて、ようは「自分自身を大事にしよう」を伝える、なんか、いい本だったな……という感想です。原書タイトルも「The joy not working」、働かずに楽しむ、これって「仕事しなくても楽しい」ってこと、無職最高ではなくて「仕事以外にも楽しいことはある」みたいな意味かもしれないなって思います、どうなんだろう?

あと著者、「35歳という年齢を気に入ってるので10年間35歳を自称している」っていうの、プリンセス・テンコーみたいでいいなと思いました。しょこたんも最近年齢非公表にしましたね。わたしも好きな年齢決めようかな。

サポートいただいたお金は本代になります! たのしい本いっぱいよむぞ