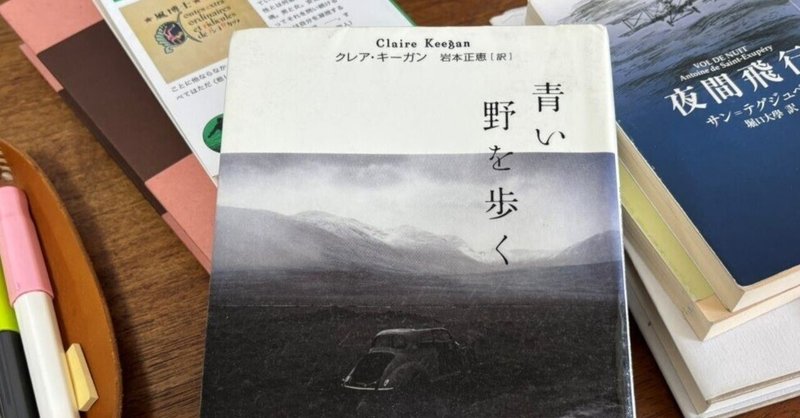

原作を拾い読みする。気になるフレーズ、言葉に出くわしたら本訳本を開いてみる。『青い野を歩く』、そんな風に読めたらいいだろうなぁ...

今のところ、そんなことは夢のまた夢。精進あるのみ!

翻訳者の岩本正恵さんは、表題の「Walk the Blue Fields」についてこう書かれている。

夕闇が迫る風景を「青」と表現することで、静けさや寂しさ、自然との一体感、非日常的な予感まで伝えています。青い野を横切る一頭の子羊というなにげない光景は、静かな救いをもたらします。

なるほど、シンプルに「青」か、永遠とつながる夕暮れの青か。

八つの短編で構成される本作は、たった14ページの「別れの贈り物」からはじまる。

原作の一行目はこう綴られている。

When sunlight reaches the foot of the dressing table, you get up and look through the suitcase again.

岩本さんはこう訳している。

鏡台の足元に光が射しこみ、きみはベッドから起きてもう一度スーツケースの中身を確かめる。

朝の情景だろう。鏡台の置かれた部屋は“きみ”と呼ばれた人物のものだろう。あらかじめ用意されたスーツケースが旅立ちと別れを想像させる。

フォローさせてもらっているRýeさんから教えてもらった原文の美しい連なり、過不足ない訳文の描写がぼくをフックする。

クレア・キーガンは、アイルランド、ウイックロー県の農家に産まれ、高校卒業後アメリカに渡りカトリック系「ロヨラ大学」で学んでいる。

アメリカの大学へ向かう女の子の出発の朝からはじまる物語は、クレア・キーガンの物語でもある。キーガンは、少女から大人へ向かうあの日の自分に“きみ”と呼びかける。

ぼくのなかのアイルランドが、旅立ちの朝を重くする。

映画「ザ・コミットメンツ」の灰色の街並み。

U2の鉈を振り下ろすダブリン・ソウル。

ゲール語のラベルがついたウイスキー。

ケルト語圏とケルト音楽。

テストマッチで国歌ではなくチーム愛歌「Ireland’s Call」を謳うラグビー・ナショナルチームは、北アイルランドとアイルランドの混合チーム。

そして、ラガーマンに「Ireland’s Call」を歌わせる元となったIRA。

三作目に収録されている「長く苦しい死」のなかに、休暇をアイルランドで過ごしたハインリッヒ・ベルに因んだ「ベル・ハウス」(ベル・コテージが正式。クリエーターが創作活動のために滞在できる“家”)が出てくる。どうも一軒家らしい。抽選で滞在許可をもらった女性作家には、男女問題に苦い経験があるらしい。

荷を解いてひと息いれる彼女が手に取った新聞に、<アイルランドの農民の80%が妻が土地に対していかなる権利も持てないように婚前に法的な契約を結ぶことに賛成している>という記事が出ていたり、「ベル・ハウス」をこれから見せてほしいとぶしつけに押しかけるベル崇拝のドイツ人教授が現れたりする。

冗談じゃない、彼女はひとり静かに小説を書きに来ているのに...

“長く苦しい死”というタイトルを、最後まで意識に置いておくこといい。

アメリカに旅立つ“きみ”の姉は「寄宿学校」へいき教師になった。兄弟のなかで一番成績の良かった兄は、15歳になると学校を辞めさせられ農場の仕事を朝から晩まで担わされている。これらのことは、すべて家長である父親が決める。兄の人生、行く末までも。

考えてしまった。

本作の元本発刊は1965年。アイルランドの田舎の封建的慣習や、閉塞感に打ちのめされた女性の姿は、それ以前から続くクレア・キーガンの決して消えることのない記憶であり、つい先日までのわが国の姿でもあったのではないか。

はじめて飛行機に乗る“きみ”は、空港まで送ってくれた兄からお別れの贈り物を渡される。

それは掌に乗せることも、指先で触れることもできないが、クレア・キーガンという作家を誕生させ、支え続けるチカラになっている。

そのチカラはこの八つの掌編が共通して備えている“硬質な柔軟さ”を産んでいる、と感じている。

最後に、2014年、惜しくも逝かれてしまった岩本正恵さんへ、こころよりの敬意を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?