パン・ド・カンパーニュを作ってみた

ボンソワー!ケイチェルおじだよ。

3連休初日の今日、ついにハード系パンに初挑戦してみたわけですよ。バゲットの前にカンパーニュの方が作りやすいよって誰かに言われたわけじゃないけど、まあそういうことらしいのでまずはパン・ド・カンパーニュかなー、って。

ハード系パンって一見素朴そうに見えて、パンのなかでも作るのが一番難しい部類らしいんよ。材料がシンプルな、リーンなパンだからね。おっと、ついリーンなんて専門用語が出てしまった。おいたんは形から入るんじゃなくて、研究から入るからさ。「ポーリッシュでオートリーズなバシナージュっぽいオリガルヒだね」って、覚えたての単語を言いたくてしょうがない厨二病だから許してちょ。

今までハード系パンを作られてる方々を見ても「ふーん」としか思わなかったおいたんが、作ってみようかなって思ったきっかけは、フランスでご活躍のichiシェフのnote。

↑このカンパーニュはなぜか惹かれるものがあったんですよねえ。

そしたら最近、いつもカワイイお菓子を作ってるみっちゃんまでカンパーニュを。これは(カワイイ勝負で)負けられない。

お二人のレシピを参考にしつつ、実はおいたんもここ数週間いろいろと独自研究してました。まずはこちらの完全感覚ベイカーさんのポーリッシュ法のレシピをベースにしようかなと。

ポーリッシュ法というのは中種法の水多いバージョンのようだ。ストレート法より発酵時間を短縮でき、風味や旨味が増して、老化を緩やかにするらしい(食べる人の老化を防ぐわけじゃないぞ。パンの老化な)。

ハード系パン生地の特徴は何と言っても「高加水」にあるわけだけど、カンパーニュも加水率70%以上で作られる。そしてこの水分の多い生地をあんまり捏ねないのも特徴。バゲットなんかはそれが大きな気泡の条件になる。ところがカンパーニュは水を吸いやすいライ麦粉を使うので高加水でも扱いやすく、焼成後は気泡のない目の詰まったクラムになるのが正統なカンパーニュらしい。

ただ、ライ麦粉を使わず全粒粉を使って気泡がボコボコ空いたやつもあるけど、厳密にはそれは「パン・ド・ペイザン」になるようだ。しかしこれも日本(に限らずフランス以外の国)ではカンパーニュに含められてるっぽい。

で、おいたんはこれのためにライ麦粉買うのも何だし、全粒粉ならうちにあるしってことで、農民(ペイザン)バージョンのカンパーニュにすることに。高加水ベチョベチョ生地もどんと来いだ。

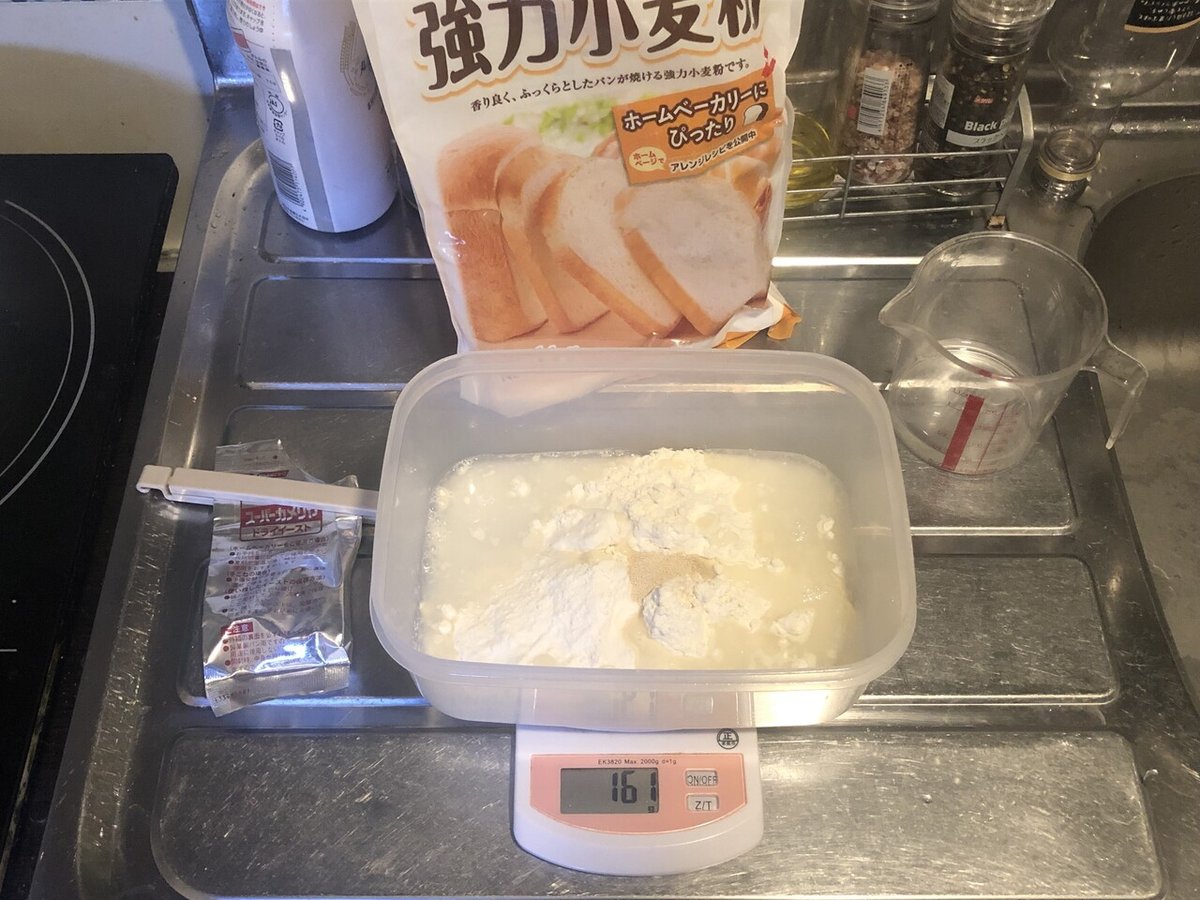

というわけで、昨夜のうちにポーリッシュ種を作っておきました。強力粉80gに水80g、ドライイースト1gを混ぜるだけ。

↑これを混ぜて冷蔵庫に一晩おいておきます。

そんで今朝の材料。

・ポーリッシュ種(強力粉:80g、水:80g、ドライイースト:1g)

・強力粉:40g

・薄力粉:40g

・全粒粉:40g

・ぬるま湯:80g

・塩:5g

・ドライイースト:1g

完全感覚ベイカーさんのレシピでは加水率70%のところを、水20g足して80%にしてみた。どうせなら気泡ボコボコにしたい(笑) 準強力粉も薄力+強力で代用。ライ麦粉は全粒粉に置き換えてます。

さて、材料を全部混ぜて生地にしていくわけだけど、高加水生地の扱い方には一般的に2つのやり方があるみたい。

①機械でミキシング(普通のソフト系パンの半分の時間、10分くらい)

②手作業の場合、ベチョベチョすぎて捏ねることができないので、「ストレッチ&フォールド」(ゴムベラ等で生地を伸ばして折り畳む)を何回か繰り返し、「オートリーズ」と言って要は30分くらい放置する。ichiシェフはこちらのやり方。

YouTubeを見てたら、フランスのパン職人は機械ミキシング、イギリスの職人さんは手作業でストレッチ&フォールドしてる動画が多い気がした。

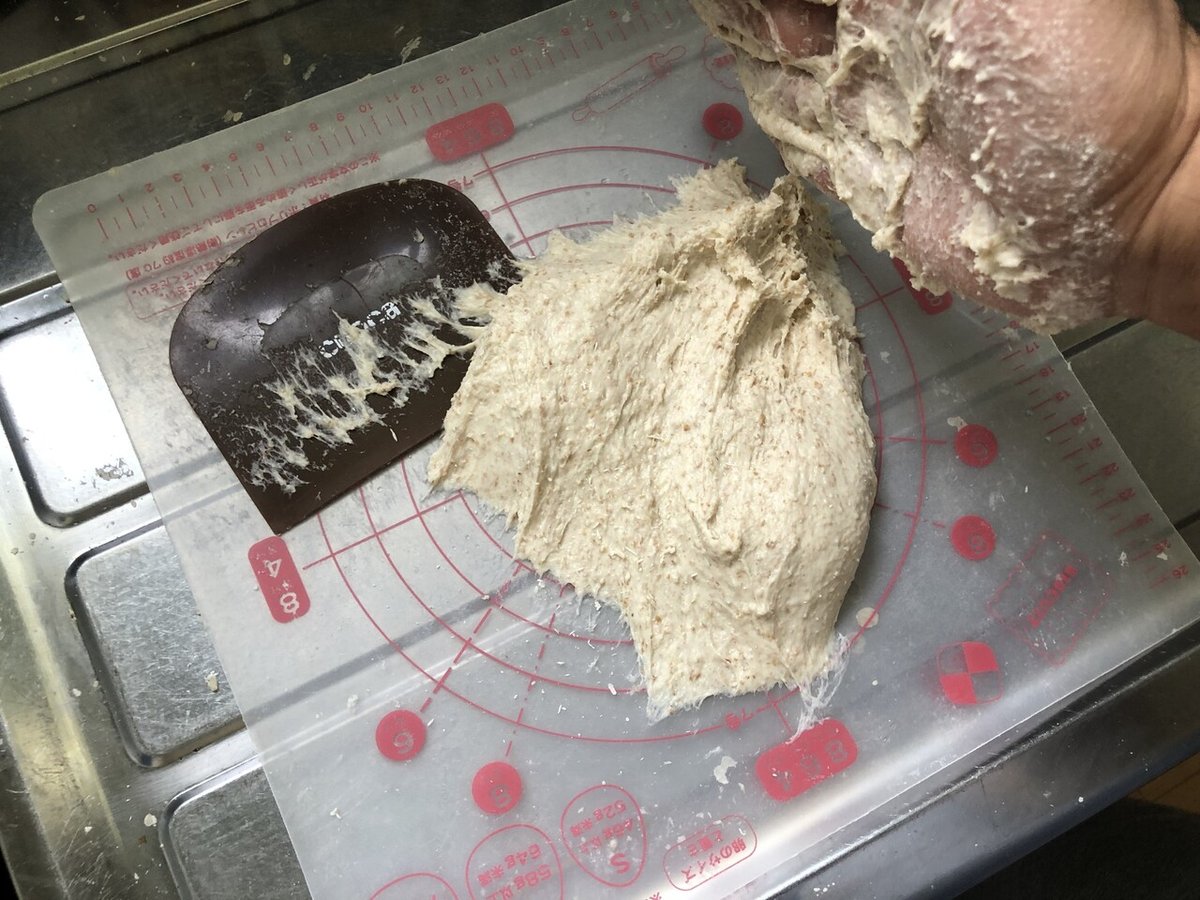

とりあえずおいたんはマットに移して、加水率80%の生地がどんなもんか確認したくなりました。

かなりのベチョベチョ生地だけど、レイチェルブリオッシュに比べたら全然余裕だな。とりあえずストレッチ&フォールドしていこう。

ある程度固体っぽくなってきたら、手の平で捏ねてみる。

機械で10分くらいのミキシングがどの程度か分からないけど、とりあえず動画で見たくらいのプルプル具合になったら捏ねは終了。

ちなみに日本人の方が加水率100%で生地を作ってる動画があるので、興味のある方はご覧下さい。ストレッチ&オートリーズを何度も繰り返して、「パンチで生地を繋ぐ」みたいね。

こたつ発酵1時間します。

↑なんじゃこりゃ?って顔のアイシャ氏。

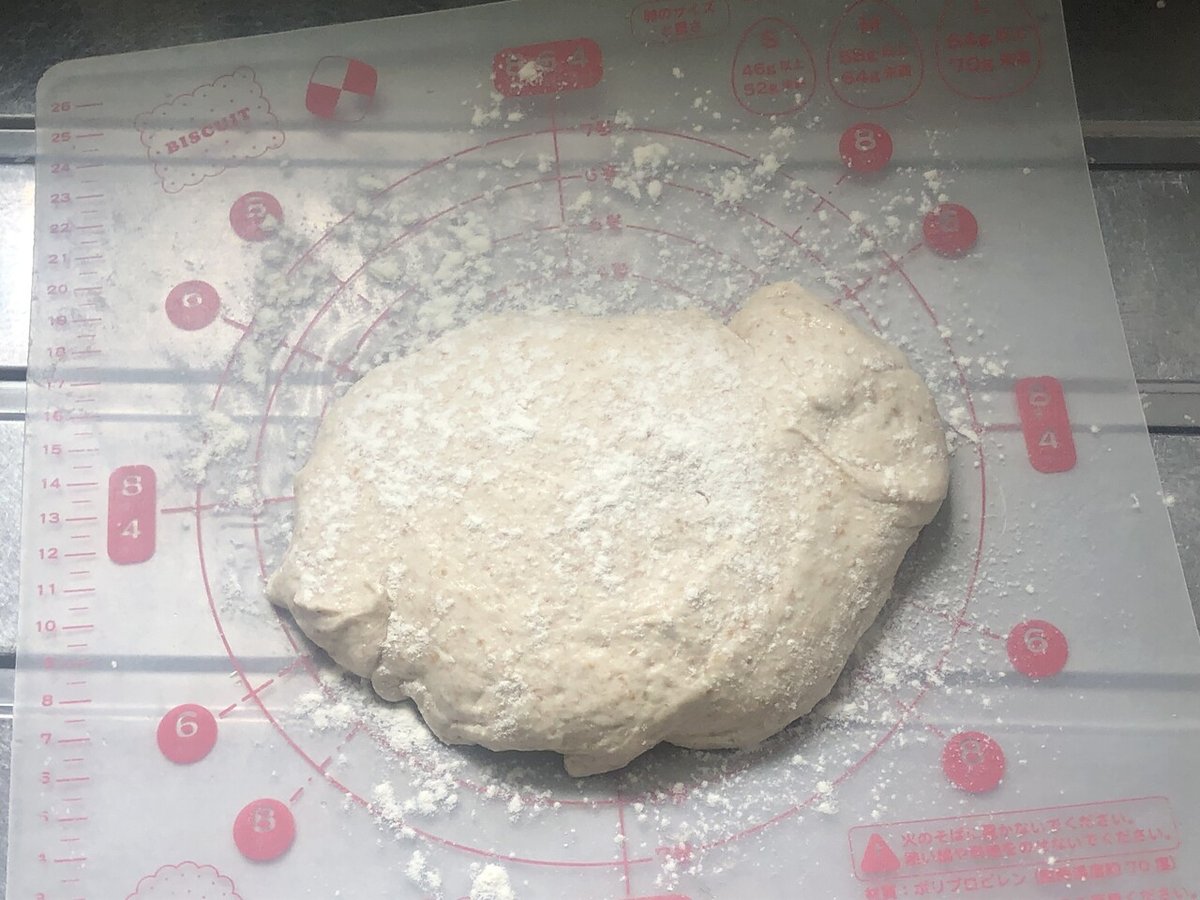

1時間後、打ち粉をして生地をマットに乗せ、

四角に伸ばして横に三つ折り。

次に縦に三つ折りして丸めます。

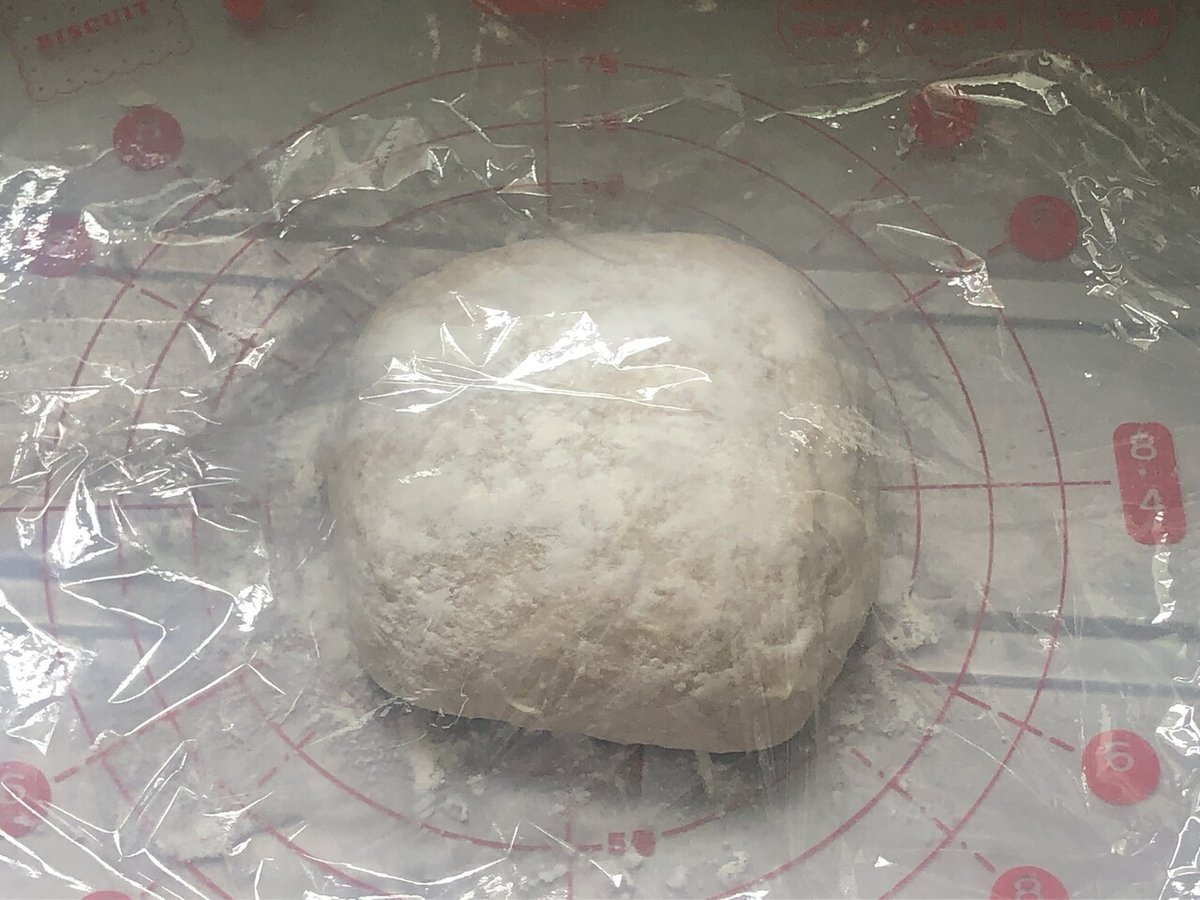

なんかこれがカンパーニュの丸め方の決まりみたい。ラップして20分ベンチタイム。

20分後、またパンチして、三つ折りで成形します。

閉じ目をしっかり閉じて、天板に乗せて二次発酵。揺するといい具合にプルプルしてます。

二次発酵は保温設定(60度)に予熱したオーブンの電源を切って30分、そのあと室温で30分。その間にオーブンとピザストーンをMaxの220度に予熱しておきました。

二次発酵が終わったら打ち粉をしてクープを入れて、霧吹き。

↑成形&クープはichiシェフのマネっこです。カミソリ持ってないので切れ味の悪いペティナイフ使ったら汚い模様になった😂

ピザストーンに乗せて、多めに霧吹きをして、30分くらい焼きます!

↑しっかり窯伸びさせて気泡をボコボコ出すには下火が重要らしいのでピザストーン使ってみたけど、果たしてどうだろうか。

というわけで、焼けました。網の上で粗熱を取って、最近ニトリで買ったばかりのカッティングボードをデビューさせよう。

うーん、クープは全然ダメだな。

カットしてみます。

ありゃ?あれだけゴタク並べたのに、全然気泡ボコボコになっとらんな(泣

原因は後で考えるとして、とりあえず端っこをそのまま食べてみたら、美味しいことは美味しい。クラストはしっかり固くカリッとしてるし、クラムは適度に柔らかくて、そこそこハード系パンっぽいクラムではある。

2個目はバター塗って食べてみた。

これはこれで美味しいし、クラムはかなり軽い感じなのに旨味があっていいんよ。全粒粉のジャリジャリ感もいい具合だし。だけど、もっと気泡ボコボコで素っ気ない味になるのを期待したんだよなー。

いっそのこと次はバゲットで研究しようかな。そっちの方がいろいろ明確になりやすそうだ。

しかしおニューのカッティングボードにカンパーニュ乗せたはいいけど、パン切り包丁をギコギコしたらめっちゃクズが出て大変だったわ。みっちゃんが書いてたけど、フランス語で「田舎」を意味するカンパーニュcampagneの語源はラテン語のcompanis「共にパンを食べる」。英語の「仲間」とか「会社」を意味するcompanyと同じだ。新約聖書に、キリストが人々に1個のパンを分け与えたら4000人が満腹になって、そのクズを食べてさらに4000人が満腹になったって話あるけど、なるほど、それくらいパンクズ出るなって妙に納得した。先着4000名様にパンクズ分け与えるので、ワイン持って食べに来て〜

おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?