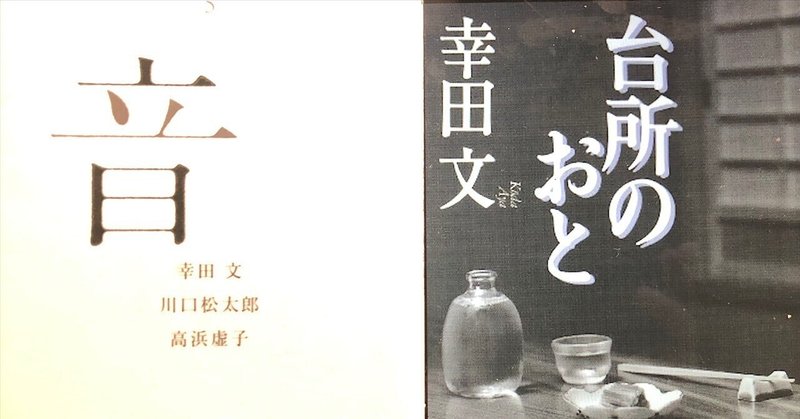

vol.140 幸田文「台所のおと」を読んで

とても静かな小説。しみじみとした文章。モノクロ写真の奥にある物語を見せられている感覚。人にはそれぞれの音がある。人の物音から見えてくる気質や感情の移り変わりが繊細に描かれた作品だった。

<内容>

病床の夫「佐吉」は、台所で料理をしている妻「あき」がたてる小さな音を追っていた。この夫婦は20歳も年齢の開きがあり、互いに何度目かの妻であり、夫であった。二人で小さな料理屋を営んでいた。

「あき」は、医者から「佐吉」の病がもう治る見込みがないことを聞いていた。そのことを「佐吉」に知れることを恐れていた。ある日、近隣に火事が起こる。それをきっかけに、物語が動き出す。「あき」の心が揺れる。「佐吉」の眼差しに変化が生まれる。そしてある雨の日、「もう、そろそろおしまいだ」と、病が進んだと思われる「佐吉」のシーンで終わる。(内容おわり)

初めて読んだ幸田文、文章が潔く上品な上に、観察眼も鋭く、軽妙さや大胆さもあった。

障子一枚隔てた台所の音を聞く病床の「佐吉」は、包丁をとり、さいばしを持って動いている台所の「あき」の音で、「あき」の人となりに思いをめぐらせる。

「あき」は、重病であることを「佐吉」に知られないようにと、心を使う。

お互いに気を配りながら、心を通い合わせて過ごすこの夫婦の姿に、とても和む。二人に流れる静かで味わいのある空気感もいい。

物語としても、料理屋を手伝っている「初子」と彼女に恋する「秀雄」の活発な動きが対照的に描かれている。その分、「佐吉」と「あき」から漂ってくる静けさが増す。料理屋の風景に、さまざまな音も重なってくる。

そして、「佐吉」が感じていた過去の妻たちを音で振り返り、「あき」の音と比べるシーン。

「女はそれぞれ音を持ってるけど、いいか、角だつな。さわやかでおとなしいのがおまえの音だ」と、妻「あき」のことを愛おしく、いたわりの感情を持って接する「佐吉」。

なんでもないようなことを丁寧に、ていねいに拾い上げる観察力は、幸田文の生活に向き合う姿勢がにじみ出ていると思った。

著者は、父、文豪幸田露伴から、雑巾掛けから料理、身だしなみまで衣食住を厳しくしつけられていた。「人の気質は台所でわかる」と露伴から教わったのかもしれない。

もっと他の作品を読みたくなった。

私が料理している時はどんな音がするのだろうか。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?