鎌ヶ岳(三ツ口谷からのガレ場バリエーション)

三ツ口谷からガレ場下に取り付き、ガレ場を巻かずにそのまま鎌ヶ岳へ登ったときの記録(2024.5.17)

三ツ口谷から鎌ヶ岳へ至るには、三ツ口谷の上部での分岐から

長石尾根へ上がる(左へ折れる)

そのまま進みガレ場の右側を通って県境尾根へ上がる

このいずれかのルートとなる。(たいていは1が選ばれる。)

今回はそのまま三ツ口谷を進みガレ場から鎌ヶ岳山頂へ登ることとした。

三ツ口谷ルートは、ガレ場を右から巻いて県境尾根(武平峠から鎌ヶ岳へ登る尾根)へ上がる。今回はガレ場をそのまま上がり、左端に沿って登ってみることとした。

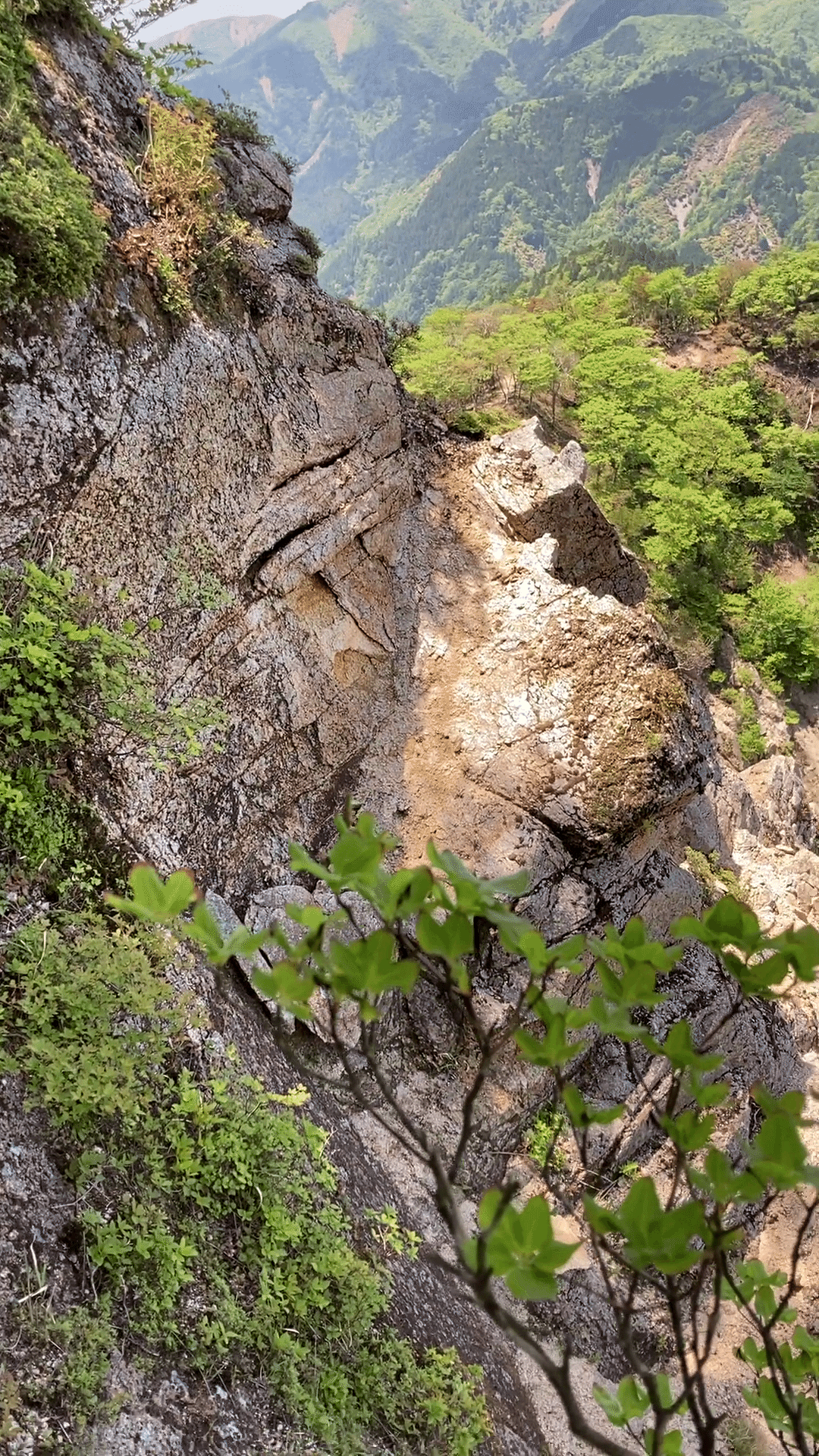

ガレ場下部は斜度も比較的ゆるいが、登るにつれて斜度がきつくなり、取り付きから100mもいかないうちに両手をつかないと進めなくなる。このまま登ることは不可能と思われたため左にある樹林帯の際まで横切ることした。

樹木を手がかりとしてしばらく急斜面を上る。やがて手をかけられる木がなくなる。岩を手がかりにしたいが、強固そうに見える岩も少し力をかけるだけでボロボロと崩れてしまう。斜度がきつくザレているため手をかけないと体を持ち上げることができない。埋まっているように見える岩も「生え変わる歯」のようにグラグラとして力をかけられない。

このラインを取ったことを少し後悔しながら、それでもあちこちに手を伸ばして、耐えられそうな岩を探して少しずつ上がる。力を預けた岩がもし剥がれたら岩ごと下まで落ちていってしまうので慎重にならざるを得ない。不自然な姿勢で手がかりを探すので、手や足が震えてしまう。

「岩はあてにできない、この先さらに急になるのでなんとか確保支点となる木にたどり着きたい」と考えつつ、さらに慎重になって手がかり足がかりを選び、支点にできそうな木になんとかたどり着く。ひどく緊張していて余分な力も入ったため疲れてしまった。

とりあえずテープスリングで自己確保を取り体を休めてからロープを取り出す。確保ラインに体を預けられるありがたさをしみじみ感じる。

確保支点があると「落っこちても止まる」と思えるので精神的にうんと楽になる。このあとは3回、支点を架け変えて樹林帯へ入り込み、樹林帯の中では木を頼りにして尾根筋まで上がった。

武平峠からの県境尾根の鎌ヶ岳直下直登ラインの少し下に合流する。西側を見下ろすと巻道に人が歩いているのが見える。そのまま山頂直下の直登ラインに進む。

このあたりはガレ場といっても岩はしっかりしていて登りやすい。すぐに山頂に着いた。平日にもかかわらず10名ほどの登山者がいる。ここでおにぎりを食べ、その後は雲母峰方面へ進んで白ハゲで馬の背尾根へ降りた。

ガレ場を下から見たときに(そこまで脆いと思っていなかったので)ここを直登すれば通常ルートと同時間か、もしかするとそれよりも短時間で登れるかもしれないなどと考えてしまった。結果的には、ルートから外れて直登し始めてから山頂まで1時間以上を要した。素直にガレ場を右から巻いて県境尾根に出ていれば山頂まで20分程度と思われるので3倍かかったことになる。

このライン取りは人には勧めないし、自分でももう行かないと思う。滑落の危険度が高く、落石の危険もある。

「ガレているということは脆いということだ」という認識はあったが、予想していた以上に不安定だった。大キレットやジャンダルムよりもよほど緊張した。ロープがなければ進退窮まったと思う。(持参していなければ早々に退いていたとは思う。)

雪が着いたら楽しく登れそうではある。次の冬季に少し南側のルンゼを登ってみようと思う。(年々雪も少なくなってきているようなのでどうかな。)

(追記)

鎌ヶ岳のロングショット(表紙の写真とそれにライン取りを載せたもの)は翌日登られたヤマレコユーザーの方よりいただいたものです。この場を借りてお礼を申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?