【時事】福島原発の"処理水"の海洋放出とその問題点【備忘録】

"処理水"の海洋放出が開始された

2023年8月24日、福島原発の"処理水"の海洋放出が始まった。福島原発の"処理水"については、さまざまな情報があり、また専門性が高いということで、考えるにあたっていくつかのハードルがあると思う。そもそも呼称からして"汚染水"なのか、"処理水"なのかでも議論がある。しかし、日本メディアの姿勢としては、基本的には"処理水"の安全性がすでに科学的に立証されたというスタンスだ。

18日には海洋放出に反対する市民らが東京の首相官邸前で抗議集会を開いたが、取材に来ていたのは海外のメディアばかりで日本のメディアは見当たらなかったそうだ。これについては新華社通信が抗議集会を取り上げた記事を出していた。日本メディアでは2日後に時事通信の記事で写真だけ出ていたが、肝心の抗議集会自体には触れられていなかった。しかもその写真はAFP(フランス通信社)からの引用だった。

日本メディアは「風評被害」や「地元漁師との理解醸成」をメインに報道しており、海洋放出が始まった後に中国で日本産水産物の全面禁輸が発表された際も、「想定外」という記事が朝日新聞から出たりした。

海洋放出を巡る2つのリスク

―― 科学的リスクと社会的リスク

海洋放出を行うことでどのような問題が発生するのか、そのリスクは大きく「科学的リスク」と「社会的リスク」の二つに分けられる。放射能汚染やそれによる健康被害の起きうる可能性がどの程度あるのかを「科学的リスク」として評価し、科学的リスクが無視できるほど小さいとなれば、風評被害などの「社会的リスク」を防ぐというフェーズに入るというのが、海洋放出をするにあたって政府が行う大まかな流れだ。

現状の国や東電の説明では、「科学的リスク」は著しく低いという評価がすでに専門家によってされており、今後対応が必要になるのは「社会的リスク」のほうだということだ。そして、日本メディアの姿勢としても、基本的には"処理水"の安全性がすでに科学的に立証されたというスタンスだ。さらには多くの科学系雑誌や著名人が「科学的リスク」が著しく低いという評価を支持しているが、これに対して反論を出す専門家、あるいは科学者もいる。実際のところはどうなのだろうか。果たして本当にすべての可能性を考慮したうえで十分に安全だと判断を下しているのだろうか。

▲登録者数180万人を超すサイエンス系トピックを扱う人気YouTubeチャンネル「VAIENCE バイエンス」は海洋放出の安全性をアピールしている。

▲科学雑誌Newton 2021年8月号では、放射線そのものよりも風評被害のほうが問題だとして「科学的リスク」を低く評価している。

そもそも科学的とはどういうことなのか

この"処理水"を巡る議論では(自称他称を問わず)「科学者」という存在が相当大きなハードルとして立ちはだかっているように思える。科学者のいうことであれば説得力が高く、市民のいうことであれば非科学的だと思われるのも、その立場の持つパワー(権力)を考えれば、ある意味では仕方ないのかもしれない。

しかし「科学者」という言葉には注意が必要だ。一言で「科学者」といっても、いろいろな分野の人がいる。例えば、天文学者や植物学者、地質学者、鉱物学者など、放射線について専門性がなくても成り立つ「科学者」もいる。もちろん科学の作法を知っているという点では一般人よりもずっと状況理解は早いだろうが、一概に「科学者」だから完璧に正しいことを言えるというわけではないことは前提とするべきだと思う。「科学者」の発言といっても、その実、市民の発言と大差ないかもしれないのだ。

「科学者」という言葉の持つ曖昧さには気をつけたほうが良いが、それと同じくらい気をつけたほうが良いのが「科学的な根拠」という言葉だ。この"処理水"を巡る議論だけでなく、水俣病やイタイイタイ病の訴訟問題、医療廃棄物問題、高速増殖炉もんじゅ訴訟問題、薬害エイズ問題、地球温暖化問題、遺伝子組み換え食品問題、BSE問題など、物理学や化学、生物学、医学、薬学、工学などの専門知識を必要とする議論、いわゆる「科学技術社会論」の現場には必ずといって良いほど「科学的な根拠」という言葉が登場する。この言葉が非常に厄介で、多くの場合、為政者にとって都合の良い使われ方をする言葉になってしまっている。

そもそも「科学」とか「科学的」という言葉の意味はなんなのか、まずはその本質的なところを考えるべきだろう。「科学」とは「未知のものに対して法則性を見出す営み」のことで、言い換えれば「研究」のことだ。よく「科学」はこの世の全てを説明できる手段のように扱われているが、その本質はむしろ、説明できない事象に対して少しでも分かる部分を増やそうとする努力にこそある。そうして先人たちが積み重ねてきた研究の成果を共有知として保存し、継承してきたものこそが「学問」と呼ばれているものだ。

ちなみに、そうして「科学」が明らかにし積み重ねてきた叡智を実際に運用するものが「技術」と呼ばれるものだ。もうすでに解明されたメカニズムを応用していくという意味で言えば、工学的なものは基本的には「技術」に当てはまる。よく誤解されがちな言葉で「科学技術」という言葉があるが、あれは「科学 "の" 技術」という意味ではなく「科学 "と" 技術」という意味で、「科学」と「技術」という対になる概念を並列している言葉である。

ここで気をつけたいのが、「科学的に正しいことが立証されている」という表現は、そもそもが矛盾した表現だということだ。「科学」とは分からないことに対して理解できる部分を増やすことであって、その方法論は常に疑うことから始まる。疑って、疑って、疑って、そうして出てきた疑問をリサーチクエスチョンとして純度を高め、それに回答できるように仮説を立て、実証する。実証できなかったとしたら最初に戻って仮説をたてなおすし、実証できたなら、さらにその結果に対して疑問を見つけ、より高次の仮説を立てて実証し、真理に近づけていく。それが「科学的な態度」というものだ。

つまり疑い続けることこそが科学であって、「完璧に正しいことを証明する」ということは科学にはできないというのが本質的なところではないか。出来ることとしたら、あらゆる可能性を考慮した上で「より確からしい」判断を下すことくらいだろう。現在、私たちが当たり前に信じている「科学」の理論だって覆ることは往々にしてあるのだから、「科学的に正しい」と言い切れるものはもはや科学ではない。

今回の海洋放出について、専門家以外が口を出すことが憚られるような、言論の自由が奪われているような状況があることには大きな違和感を覚える。科学が全てを見通せるなら、天気予報は外れないし、災害の予知も完璧に行えるだろう、そしてこれまで公害なんて発生しなかったはずだ。しかし実際はそうではない。現在の人類の「科学」で見通せることなんて、この宇宙のほんの一握りに過ぎない。いや、一握りほどもないかもしれない。そうした謙虚さや反省が社会全体で共有できていないような気がしてならない。

十分に検証されていない科学的リスク

"処理水"の海洋放出を巡っては、1.物性の問題 2.量的な問題 3.手続きの問題 の3つの問題が存在する。分かりやすく言い直すと、

1.トリチウムの危険性には科学的な根拠がないのか?

2.日本が放出するトリチウムの量は少ないといえるのか?

3.汚染水は安全なレベルまで処理されたといえるのか?

ということを、それぞれ指摘している。

海洋放出によってどのような環境的影響が出るかは分からない。もしかしたら悪影響が出るかもしれないし、出ないかもしれない。どんな予測をしても、それが確実に当たるとは言い切れない。しかし確実に言えることは、上記3つの視点が徹底的に議論されつくされたわけではないということだろう。これまで"処理水"の安全性を示す根拠は様々いわれてきたが、それらは基本的に上記3つのいずれかに当てはまる。しかし、精査すればまだまだ確証度が足りない話は多い。

もちろん安全性を示す根拠に不備があるからといって、逆に危険性が高いことがそれで示せるわけではない。しかし、安全性が実証されないのだからリスクを考えて反対するという行為には一定の合理性はあるだろう。ここでは、これまで語られてきた「"処理水"の安全性を示す根拠」にどのような不備があるのかを述べていきたい。

1.物性の問題

―― トリチウムの危険性には科学的な根拠がないのか?

正確にいうと、低濃度のトリチウムが人体にどのような影響を出すかが分かっていないというのが実際のところだろう。大前提として、トリチウムなどの放射性核種による影響を人体実験で調査することはできない。そのため、現時点でトリチウムの評価を決めているのは、マウスを用いた実験により得られた解析結果と、それによる理論的な計算に基づく試算だけだ。しかし実際には人体の中での化学反応をすべて計算しきることはできない。実際に流した後に何かが起きる可能性は十分にある。

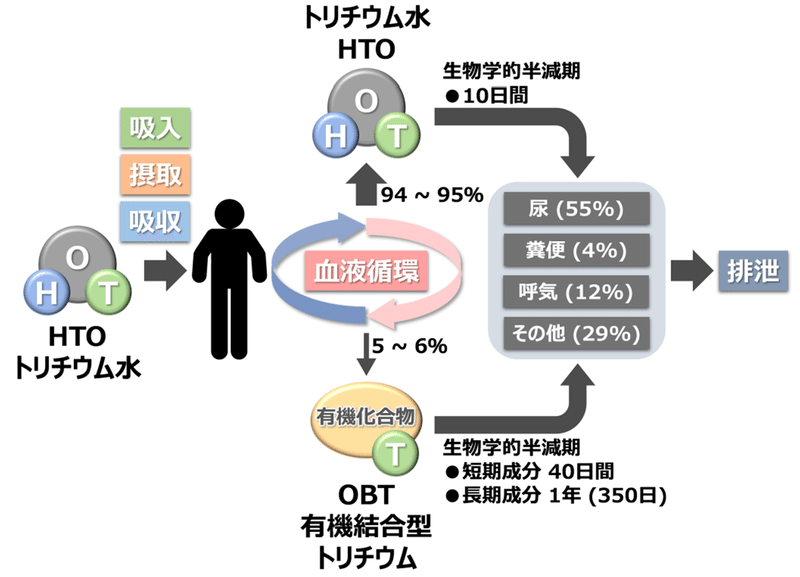

トリチウム水(HTO)では生物学的半減期は10日間で、有機結合型トリチウム(OBT)になったとしても生物学的半減期は短期成分で40日間、長期成分で1年となっているから、一見するとその影響は小さいように見える。しかしこれがコンスタントに体に入る状態になってしまったら、どれだけ半減期が短くても関係ない。常に体内で被爆し続ける状態になってしまう。さらに、有機結合型トリチウム(OBT)が生物濃縮を起こす可能性もあり、その濃縮した食品を毎日食べていれば、有機結合型トリチウム(OBT)も常に体内に存在することになる。あくまで仮定の話だが、その影響の大きさについては改めて調べる必要はあると思う。

そもそも日本の原発政策自体が、100mSv以下の被曝では健康被害はないという国際放射線防護委員会の主張を前提とした組み立てになっているため、低濃度のトリチウムについての調査が全然なされていないのが現状だ。一方、アメリカやカナダの原発では低濃度のトリチウムによる被害が報告されている例もある。トリチウムが人体に悪いという科学的根拠がないというのは、裏返せばトリチウムの人体への影響評価が徹底的になされていないということでもあり、そんなことを言えば、逆に人体に悪くないという科学的根拠もないといえるだろう。

また、有機結合型トリチウム(OBT)については生物濃縮を起こす可能性もある。この可能性について、一応、国や東電側も試算は出している。しかしその評価について、現時点ですでにタンク内の微生物によって濃縮される可能性などを評価していないなど、問題点は少なくない。実際タンク内の化学物質分析結果からはその傾向が見えており、2018年11月に行われた溶接型タンク内のSr処理水のサンプリングでは不溶解性鉄を含む浮遊性物質濃度が高いことが確認されている他、タンク内部から硫化水素も検出されている。

表中のオレンジで囲まれたSS(=suspended solids/suspended substance)が浮遊性物質を示しており、TOC(=Total Organic Carbon)が全有機炭素を示している。これらの数値が高かったことから、硫酸塩が存在し十分な酸素が供給されない環境(嫌気性環境)下で、バクテリアによる有機物分解が促進され、硫化水素が発生したのではないか、と東京電力は評価している。これはつまり、タンク内に微生物が存在していることを示している。加えて、タンク内の平均トリチウム濃度は海水の約100万倍なので、当然、タンクの中で生成される有機結合型トリチウム(OBT)も海水の約100万倍存在しているはずだ。トリチウム水(HTO)の状態であれば移流・拡散することで濃度は薄められるが、有機結合型トリチウム(OBT)であれば海流の状況によっては一定の範囲内に集中することもあるし、生態系に組み込まれて生物濃縮が起こる可能性もある。

2.量的な問題

―― 日本が放出するトリチウムの量は少ないといえるのか?

あくまで試算として「日本が今後放出するであろうトリチウム量」より多く出している国があるというだけで、日本がそれらの国よりもトリチウムを多く排出しないという根拠はないのが現状だ。また、トリチウムを含む水は今も増え続けており、年間のトリチウム放出量を他の国の放出量よりも抑えたとしても、最終的に放出した総量が他の国の原発よりも多くなってしまっては仕方ない。あくまで比較しているのは「絶対量」ではなく「年間の放出量」だということに注意が必要だろう。

この点については法的な枠組みとしても問題があり、濃度基準しか設けられていないため、絶対量で言えば薄めてしまえばいくらでも海に流せるということになってしまっている。枠組み自体に問題があるのに、その枠組みの中で議論していても仕方がないのではないかという気もする。

しかもトリチウム以外の放射性核種もALPSでは完全に取り除けてはいない。トリチウム以外の放射性核種が基準を超えている水についても、どのような放射性核種がどの程度残留するか、その総量は未だに示されておらず、東電が詳細な放射能測定を行っているのは、全体の水の3%弱に相当するタンク群にすぎない。

そもそも、他の国が流しているから自分たちも流して良いというのは、理屈としてどうなのか。そんなことを言ったら、海は汚染まみれになってしまうのではないか。

3.手続きの問題

―― 汚染水は安全なレベルまで処理されたといえるのか?

東電が詳細な放射能測定を行っているのは、全体の水の3%弱に相当するタンク群にすぎず、トリチウム以外にどの放射性核種がどの程度残留するか、その総量は未だに示されていない。そして濃度基準しか設けられていないため、絶対量で言えば薄めてしまえばいくらでも海に流せるということになっているので、「安全なレベルまで処理された水」を「安全なレベルを超えるまで放出する」可能性はある。また、海洋に放出される"処理水"は沈殿物を含まない上澄み液のみを対象として話が進んでいるが、現実的にはタンクの底に堆積した沈殿物も放出される可能性がある。しかしこの沈殿物は評価対象となっておらず、それによる汚染の可能性は検証が足りていない。

濃度基準についていえば、濃度を常に低い状態で維持できるかどうか、生物濃縮が極めて問題のある水準まで進行しないかが重要で、その判断に使われているのが領域海洋モデル(ROMS)という汚染処理水拡散シミュレーションだ。このモデルは鉛直方向にσ座標系というものを使用しているが、その拡散計算では海底地形の急変部などで水平発散項の誤差が発生しやすいという問題点がある。特に東電のシミュレーションではメッシュサイズがそこまで細かくはないので、海底地形の再現までは詳細にできていない。さらに放水口周辺の拡散評価についても、細かくシミュレーションできていない。そのため、濃度を常に低い状態で維持できるかどうか、生物濃縮が極めて問題のある水準まで進行しないかの評価について信頼性が高いとは言い切れないような気がする。

=国立研究開発法人日本原子力研究開発機構より引用

そして何より、安全基準値は日本と他の国とで違うのだから、何をもって安全とするかの判断は非常に難しい。今回の海洋放出ではトリチウムの濃度を国の放出基準の40分の1である1500ベクレル/ Lにしているのだから安全と思うかもしれないが、EUの飲料水におけるトリチウム濃度の規制値は100ベクレル/ Lだから、その基準値を15倍超えていると捉えることもできるだろう。直接飲むわけではないにしても、この差は決して小さくはないのではないか。

重要なのは結論を急がないこと

海洋放出について意見が出るとき、その情報の発信主体が誰なのかは非常に重要な観点だと思う。東電の役員の立場であれば問題があるとは口が裂けても言えないだろうし、地元の漁師であれば海洋放出の影響に敏感になるのは当たり前だ。

重要なのは、あらゆる立場の人が意見を交換し合える場がオープンに設計されているのか、という点だと思う。まず、今回の海洋放出についてはこの点が達成できておらず、あくまで国や「科学者」の言葉が一方的に通達されているに過ぎない。26日のTBS『報道特集』でも扱われていたが、スリーマイル島での事故の後処理では同じくトリチウムを含む水を大気放出するにあたり、市民を巻き込んだ議論をオープンに展開していた。まず、そうした信頼を勝ち得る努力が圧倒的に足りなかったというのは間違いないことだと思う。

また、前提として議論の土台となるデータが国や東電が何らかの形で関わっているデータばかりになってしまっている現状には注意が必要だろう。わざわざ都合の悪いデータを国や東電は出さないだろうことは、過去の原発事故を見ればわかるし、その企業体質の根本的解決がされていない以上、信頼するべきではない。そもそもその意味で客観性に欠けるような状況ではあることを見落としてはいけない。ALPSによる除去に関しても、2018年に共同通信が報じるまでトリチウム以外の核種が残留していることを東電は明らかにしていなかった(以下の南日本新聞の記事を参照。記事自体は共同通信の配信。)まずは信頼できる第三者機関によるオープンな情報ソース提供と議論の場のセッティングが求められると思う。

限られた情報しかない中で判断した結論が間違っている可能性は常に頭のどこかに置いておくことが、リスクマネジメントとしても必要なことではないか。安全だと思えばそこで話は終わってスッキリするかもしれないが、常に批判する存在がなければどんどんと自我親和的(これくらい大丈夫という気の緩みが、繰り返すことで習慣化し、次第に問題性を軽視することで問題行動を止めることができなくなること)になってしまう。それを防ぐ意味でも、海洋放出について疑問を呈することは悪いことではないはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?