#dalailama

「暴力」には「非暴力」を

2008/03/19

予想通りというか、いつも通りと言うか、“チベット騒乱”に関し中国政府は連日常套句を繰り返している。全く、唖然とする稚拙さ。これが本当にオリンピックのホスト国の政府の対応だろうか?

中国首相・温家宝みずから、全国人民代表大会(=国会に相当)でダライ・ラマを名指しで非難した。「ダライ集団が組織し綿密に策動し扇動して起こした事件」「ダライ集団の独立を求めず和平対話をするとの標榜

Greetings & 再出発 ― 「チベット問題」再考

2007/05/23

Greetings!

旧知の方々、「御無沙汰致しました」。他の方々、「初めまして、今後、宜しく御願い致します」。 Anyway, I'm back.

チベット難民を描いたドキュメンタリー作品・『チベット難民~世代を超えた闘い』 (『Tibetan Refugees: A Struggle Beyond Generations』(英語版))を制作してから 早、5年以上が経

ダライ・ラマ 回想(6)

2007/07/07

(『ダライ・ラマ 回想(5)』より続き)

再度言う。ダライ・ラマを「裸の王様」にしてはならない。

タブーにしてはならない。

仏教徒のあるべき姿勢を、ダライ・ラマは常々こう語っているー

「盲信してはならない。対象を十分に吟味・検討した上で信じるか否かを判断する必要がある」

これは、いわゆる「科学的アプローチ」と同意だ。その根底には冷静な批判精神がある。(以前読んだ本の

ダライ・ラマ回想(5)

2007/06/25

(『ダライ・ラマ 回想(4)』より続き)

2003年9月、ダライ・ラマに対する「不信・失望感」が更に強まる出来事が起こった。

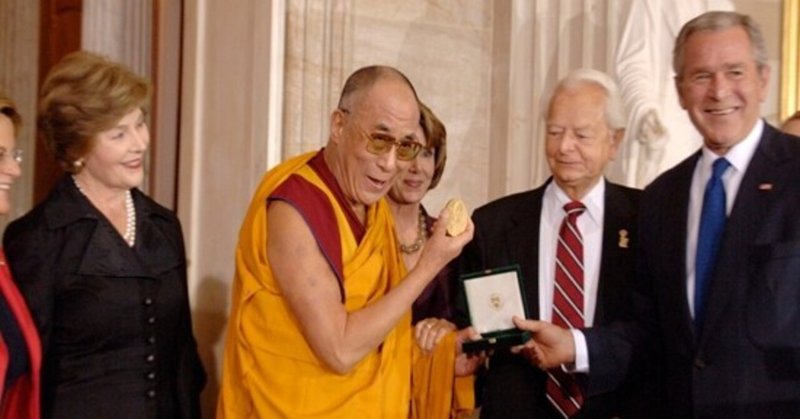

ブッシュ大統領を訪問の際、こともあろうに、「旧友に御会いしたようだ。彼はチベット人へ心から関心と同情を寄せてくれている」とダライ・ラマは記者団に話したのだ。半年前、ブッシュは国連の勧告を無視し「イラク戦争」へと突き進んだ。9月の段階で、あるイラク

ダライ・ラマ回想(4)

2007/06/24

(『ダライ・ラマ 回想(3)』より続き)

だが、当然のことながら、人間の意識・体質はそう簡単には変わらないものだ。

ダライ・ラマが倒れたことで、難民コミュニティーにはかなりの動揺が広がっていた。チベットから逃れてきた人々(特に中年以上)にとって、宗教(チベット仏教)は生活の中心であり、ダライ・ラマはやはり絶対的唯一無二の存在なのだ。一方、インドなど他国で生まれ西洋的な教

ダライ・ラマ回想(3)

2007/06/16

(『ダライ・ラマ回想(2)』より続き)

翌2000年、ダライ・ラマは初めて教育機関(京都精華大学)の要請を受けての訪日を果たす(それまでの招聘元は宗教団体)。いつもと同様、ダライ・ラマの外国訪問を阻止しようと中国政府は躍起になり、招聘元に圧力をかけてきた。しかし、若い大学スタッフが果敢にこれを凌ぎことなきを得る。「環境と人間」に関する講義、シンポジウム、心身障患者との交流

ダライ・ラマ 回想(2)

2007/0604

(『ダライ・ラマ 回想(1)』より続き)

そして、12年の時を越え単独インタビューの実現。目の前のダライ・ラマは気さくなおじいさんという感じだ。うっすらと毛の生えたきれいな形の(うちの祖父を少し思い出させた)坊主頭がそう思わせるのか。無論、バリトン調のハキハキした声、時折見せる眼光の鋭さなどに“オーラ”は現れていた。

私は率直に質問をぶつけた。

「あなたは1988年にチ

ダライ・ラマ 回想(1)

2007/05/31

5月9日付けのロイター通信によれば、ダライ・ラマ14世は米マサチューセッツ州の大学での講演で、今後数年以内の完全な“引退”を表明した。これは、「チベット問題」に関する政治的な役割の引退を意味したもので、引退後もチベット人民を支援し、文化、環境保護の闘いは続けるとのこと。

ついに、ダライ・ラマが第一線から退く日が具体的に近づいてきた。様々な思いが脳裏を過るー

ダライ・ラマ