【シェア10%以下のブランド担当者必読】弱小ブランドがジャイアントキリングを起こすためのマーケティング戦略

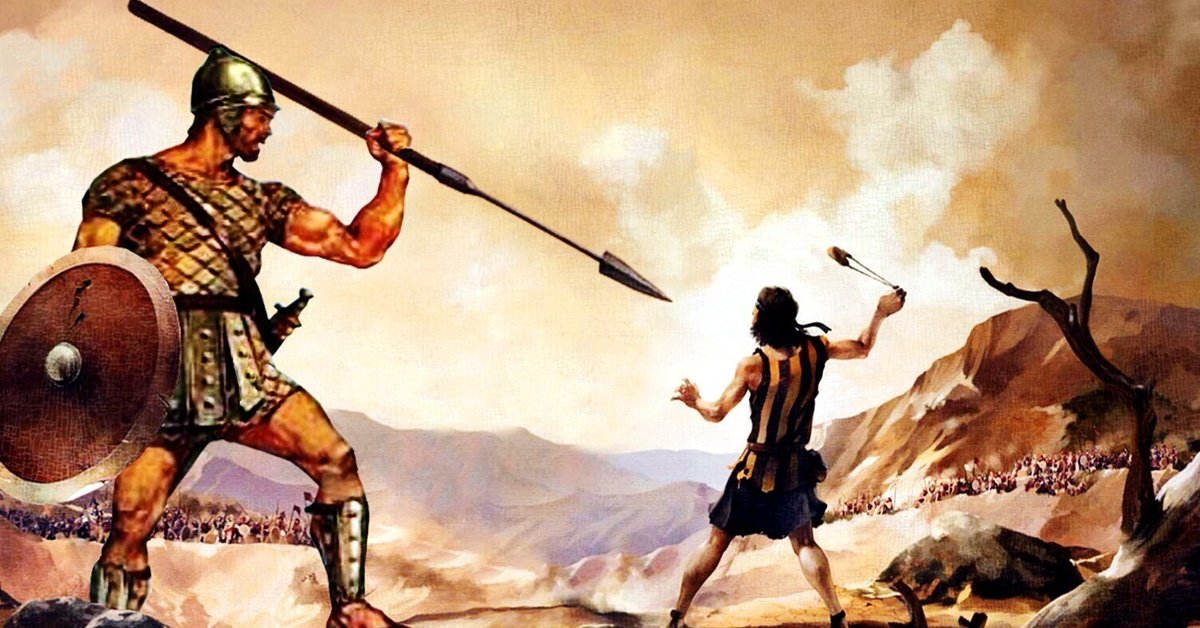

ダビデはゴリアテにむかってはしって行いくと,すばやくいしなげきで石いしを投なげました。石いしはゴリアテのひたいに打うち当あたり,大男おおおとこは地面じめんにたおれました。しゅはダビデがつるぎもぶぐも身みにつけずにゴリアテをたおせるようにたすけてくださったのです

シェア10%以下の弱小ブランドを担当していると、予算が無い、環境が整ってない、商談では得意先・ライバル会社に舐められ、オンライン上でも大手の運営するサイトに押しやられ…やるせない思い、肩身の狭い思いをする事も多いのではないでしょうか。

トップシェアのブランドを担当出来れば鼻が高いし、誇りをもって仕事ができるんだろうなぁと羨ましく思う事もあるのではないでしょうか。

かくいう私は、現在消費財業界で、市場シェア3%のとても小さなブランドのマーケティング担当していますが、今のブランドを担当していることにとてもやりがいを感じています。

大手ブランドは、メソッドが確立されているが故に、誰が担当してもある程度同じやり方で、同じ結果を出すことが出来ます。失うものも大きいので石橋を慎重にたたいて渡る事が多くなります。

一方で、弱小ブランドは、自分の力でシェアを拡大し、ジャイアントキリングを起こす醍醐味があります。失うものが少ない分、大きな裁量をもって、自由度高く戦略を考えることが出来ます。

この記事では、シェアの小さい弱小ブランドが、大きなブランドに勝つための戦い方をまとめました。冒頭に引用したダビデとゴリアテの神話のように、大きな敵に果敢に立ち向かって、ジャイアントキリングを起こしましょう。

弱小ブランドの基本戦略

弱者の基本的な戦い方は、孫氏の兵法と、ランチェスター戦略から学ぶことが出来ます。

孫氏の兵法では、どう勝つかではなく、「自分と敵を知り尽くし、勝てない戦いを避け、どう優位性を保つか」という方法論が書かれています。つまり、まず弱者の基本戦略の1つ目は、勝てない場所では戦わないです。

例えばマーケティングで例えると、全国に営業支店を配置し、広大な配荷網を保有している企業相手に配荷で張り合おうとしないということになります。勝てないと分かっている領域で無駄に資源を消耗しないようにします。

ランチェスター戦略でも、人数×効率で戦略が語られます。特に規模が大きい広域戦になると、人数の影響が2乗され、大きなブランドにより有利な条件になっていきます。基本戦略2は「なるべく局所戦に持ち込み、小さな勝利を積み重ねる」です。

この2つの基本戦略をベースに、具体的な弱小ブランドの戦い方を説明していきます。

STEP1 ハイグラウンドを獲得する

STEP1は、ハイグランドを見つけて、そのポジションを獲得することです。

ハイグラウンドというのは、下図の通り、市場の構造・ブランドの強み・消費者の意思決定要素の3つが重なり合う場所を指します。この3つが重なる場所を特定し、抑える事で、規模が大きい相手に対しても地の利を活かして、有利に戦うことが出来ます。

市場の構造

これは、シンプルに3C分析などの内外部環境分析を指します。市場のサイズ・構成・推移・トレンドなどを抑えます。

ブランドの強み

これもシンプルに、自社のブランドがどこに強みを持っているのか、他社と比較して独自性を持っている部分がどこなのかを把握します。

購入者の意思決定要素

自分のブランドが属しているカテゴリーにおいて、商品・サービスを選ぶうえで重要な要素を特定します。これは購入者を対象とした定量調査やインタビュー調査などを実施することによって明らかにすることが出来ます。

この3つの要素を抑えるのは当たり前と思うかもしれませんが、3つのうちどれが欠けても戦力はガクッと落ちてしまいます。消費者の視点が欠けた商品は目新しいだけで必要とはされない商品になり、市場構造の分析が甘いと規模が広がりません。まずは基礎に忠実に、3つの要素が重なる自ブランドにとってのハイグラウンドを特定しましょう。

STEP2 カテゴリーエントリーポイントを抑える

ハイグランドを特定したら、そのポジションを獲得し、その場所を死守することが重要なのですが、どのようにしてハイグランドを獲得すればいいのでしょうか。そこで重要になるのが、カテゴリーエントリーポイント(CEP)という考え方です。

カテゴリーエントリーポイント(CEP):ある商品・サービスを購買または利用する際に、ブランドを想起するきっかけ

例えば、缶コーヒーを買う時、全員が「缶コーヒーが飲みたい」と思って買う訳ではないですよね。

仕事中に席を離れて一息つきたい時、朝移動の合間に眠気を覚ましたい時、自分で飲む用以外にも、同僚への差し入れなど、何か消費者の生活の中で必要性が生じて、缶コーヒーのニーズが発生するといった流れです。

この、缶コーヒーのニーズが発生するきっかけを捉えて、そこで思い出してもらえるようにすることが、CEPの考え方です。

悲しいことに、消費者は自分たちが想像している以上に自分達のブランドに興味がありません。いくら品質やサービスの良さを声高に叫んだところで、聞く耳を持ってもらえなければ虚しいシャウトです。

小さなブランドが消費者に必要としてもらうためには、消費者を振り向かせるのではなく、消費者の動線に先回りして待ち伏せすることが重要です。

STEP3 メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティを意識する

カテゴリーエントリーポイントを特定したら、「〇〇の時はこのブランド!」と、それを実際に消費者に認識し、購買してもらわないといけません。その時に意識すべきなのが、メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティという2つの概念です。

メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティは既にマーケティング界隈でも有名な言葉なのでご存じの方も多いかと思いますが、改めてご説明します。

メンタルアベイラビリティ:ブランドが購入される時の思い出されやすさ

フィジカルアベイラビリティ:店頭・サイトでの見つけられやすさ/買ってもらいやすさ

先ほど説明したCEPを、この2つの要素において同時に高めていく事で、消費者に自分のブランドを選んでもらえる確率が上がり、それが購入率の向上、シェアの増大につながります。

メンタルアベイラビリティ

メンタルアベイラビリティを強化していくためには、消費者がそのカテゴリーを欲した時に自社のブランドが頭に浮かぶ状態を作る必要があります。

頭に浮かばないブランドは、お店に行ってもネットに載っていてもアウトオブ眼中だからです。営業マンがお客さんのところに足しげく通って、何かあった時にその人に連絡しようと思わせるのもひとつのメンタルアベイラビリティです。

これはある程度は広告を投下してお金で解決することはできますが、予算の限られた我々弱小ブランドはそうもいきません。

ランチェスター戦略の例でも述べたように、自社ブランドのニーズが発生するシーン・目的を調査などで見極めて、特定のニーズ・シーンではこのブランド!と思い出してもらえるような状態を作る事が重要です。

フィジカルアベイラビリティ

フィジカルアベイラビリティを高めるには、オフラインでは店頭に並べてもらえる配荷率と、棚での位置・面積・目立ち度合いが関連します。オンラインでは、検索時の表示順位、サイトの見やすさ・使いやすさなどが関係してきます。

いずれも単純なボリュームでの勝負になると、大きいブランドには太刀打ちできません。ここでも、我々弱小ブランドは自分たちのブランドを必要とする人がどんな人・どんなニーズなのかを見極め、その人の行動や情報接点の動線上に商品がある状態を作っていく必要があります。

メンタルアベイラビリティは消費者の頭の中、フィジカルアベイラビリティは店頭やネット上での陣取り合戦を戦うことになります。いわば消費者の頭の中と売り場のスプラトゥーンを戦うようなものと思っています。

まとめ

このように、自ブランドにとってのハイグラウンドを特定し、それを消費者と結びつけるためのCEPを見つけ出し、消費者の認識と、店頭/サイト上での存在感の2つを同時に高めていく事で、弱小ブランドでも消費者に選んでもらえる道を切り開くことが出来ます。

弱小ブランドを拡大していく事は、大きなブランドを維持していく事よりも自分の力を試されますし、その分やり甲斐も大きいです。マーケティングの力で、ジャイアントキリングを起こしましょう。

マーケターに必要なスキルセットをまとめた記事も是非ご一読ください。

Xではマーケティングやキャリア形成に関するポストをしてるので、是非フォローお願いいたします🙇♂️

毎年恒例!2023年に読んだベスト本を紹介します📚

— Justin | マーケター (@jstn00400) January 5, 2024

①新マーケティング原論(津田久資著)

②SHIBUYA109式Z世代マーケティング(長田麻衣著)

③商品はつくるな市場をつくれ(和田徹著)

④ THE POP-UP PITCH(D・ローム著)

⑤戦略ごっこ(芹澤連著)

⑥三体(劉慈欣著) pic.twitter.com/QoTJ6xO42b

参考書籍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?