ベッカ・スティーヴンスの古層への旅②

本作の成り立ちやベッカ・スティーヴンスとネイサン・シュラムの発言は、noteや日本盤ライナーノーツで読める柳樂光隆氏のインタビュー(以降、文章内のインタビューは柳樂氏が行ったものを指す)で十全に味わえるので、ぜひご一読願いたい。各アレンジャーのプロフィールにもしっかり踏み込まれて、楽曲への理解が深まる構成になっている。カバーとオリジナルを一望できるプレイリストもある。

歌とストリングスとのリニアな併走

「ベッカ・スティーヴンス|アタッカ・クァルテット」についても考える際にも、前稿でも引用したスティーヴンスの下記の発言が重要となる。

バーティカル(垂直)ではなくて、リニアに音を並べていくってことをやりたいので、その構造の部分でも響くものがあった

私が驚いたのは、ステーヴンスとアタッカ・クァルテットとが、明らかに歌手とその伴奏という関係性で音を出していないことだった。伴奏ではなく併走(奏)。もっと言ってしまえば、スティーヴンス+クァルテット(四重奏)の構成ではなく、サウンドを総体で捉えたクインテット(五重奏)と呼んでも差し支えないのではないか。それほどまでにスティーヴンスの歌唱は「楽器としても」細かく調整され、鳴らされている。やはり「リニアに音を並べていく」表現がとられていたのだ。

ストリングスが、楽曲の軸である歌(主旋律、コンマスとしてのスティーヴンス)よりも前面に出ることはないのだが、そのサウンドは決してアレンジの一部にはとどまらない。それぞれがリニアに音を鳴らすための、ある種の緊張関係がつくられているようだ。故に、よくあるポップスの弦楽曲化とは構造が異なる。

そして、さすがにベッカ・スティーヴンスの作品なので、単なる弦楽アレンジにとどまらない。後述するように、デジタルのエフェクトやポストプロダクションでの処理を加えて(ときに大胆に、ときにひっそりと)、作品のおもしろさをグンと引き上げている。

スティーヴンスは、弦のサウンドもエレクトリック・ギターの音も、デジタルのエフェクトの音も、あるいは自らの声も、特に区別していないように聴こえる(元来そういう傾向だったと思うのだが、これまでにない弦楽アレンジにおいて、顕著になった気がする)。

本作は音の並びがリニアであること、音に区別がないこと、がポイントになるのではないか。曲の中で、デジタルサウンドも弦による実音も、出入り自由な感覚がある。たとえばMoon Childもそういう感覚に根差しているだろう。

本作のサウンドについて

その点にフォーカスしていくつか聴いてみよう。『Be Still』や『105』でエレクトリック・ギターが自然に溶け込む様子はわかりやすい。私が耳をそばだてずにいられなかったのは『Venus』の終わり方だ。3分50秒あたりからチェロの低音弦をドローン的に鳴らしながら、弦楽器全体の残響を抽出。美しく歪んだ余韻に変化させて、そのまま曲はフェードアウトする。この曲はイントロからクラシカルな響きで始まるので、対照性も考えられているだろう。ほんの些細な部分だが、声の終わり方とフィードバックへの転換があまりにもシームレスに行われるのでハッとさせられた。

さらにその余韻を引き継いでエレクトリック・ギターが導入を務める『I am no Artist』へ。この楽曲でも音響の種別に境はなく、ネイサン・シュラムが大胆なアレンジを試みている。サウンドの余白部分でエフェクトをかけたギターが歌とストリングスをつなぎ、静かながらも音数の多い楽曲のブレンド感を醸成する。原曲のコーラスワークをストリングスが受け持つイメージだが、山場の盛り上げ方はそれ以上。デジタルエフェクトによるエンディングが奥行きをもたらしている。

同じくシュラムがアレンジした『2+2=5』では、逆にリアルタイムでもポストプロダクションでもエフェクトが使われておらず、生演奏のダイナミズムだけで弾ききっている。声も弦もあえて残響成分が少ないドライなサウンドに仕上げていて、原曲のロック的な小気味良さ、大胆さを伝えてくる。『I am no Artist』のエンディングと比較するのも面白い。

このように連続した3曲の構成を聴くだけでも、本作が単なるポップスの弦楽アレンジものではない深みを持っていることがうかがえるだろう。※1

6年くらい前にやった録音もあって、それはさっきネイサンが話した別のカルテットでやり始めたもの。それを2、3年前のクリスマスごろに再録音して、そこからエディットしたり、ヴォーカルも録りなおしたり、ヴォーカルのバックグラウンドを作ったり。

スティーヴンスの音響の捉え方もそうだが、今回の制作プロセスを垣間見せる上記の発言からは、録音とポストプロダクションでのスティーヴンスの試行錯誤の様子が読み取れる。ストリングスのアレンジに拮抗しうるヴォーカル表現やコーラスの重ね方などを相当練り込んだのではないだろうか。

こうした音楽表現を、多くがシンガー・ソングライター然とした楽曲をベースに作っているところが、本作の象徴的なことなのかもしれない。それは、シュラムがインタビュー中で語っている通り、「ベッカが作った曲が想像以上にきちんと作りこまれている」のを前提として成り立っているのだ。

※1 ポップスの例として、デーモン・アルバーンに触れようかと思っていた。

ストリングアレンジから見る古層

古典的な弦楽四重奏と一緒に作っているとは言え、これまで述べてきたプロセスは最新モードでの制作という感じで、今回テーマに据えた古層につながる要素がないように見える。

だが、そこはあえて「ある」と言いたい。

例によって私の無理筋なのかもしれないが、それはスティーヴンスの父、ウィリアム・スティーヴンスを紐帯として発現している。インタビューによればプロジェクト初期、少なくともスティーヴンスは父親の起用を考えていなかったようだが、結果としてそれがよい判断だったことは間違いない。素材としての弦楽アレンジにとどまらない意味性が与えられ、おそらくはスティーヴンス自身のプロジェクトの捉え方に変化を及ぼしたことが想像できる。

スティーヴンスの父は、wikiにもあるとおり教会のミサの音楽をメインとした作曲家として知られているようだ。上記はそのウィリアム・スティーヴンスのHP(同名異人でプロフィールも似た人物…となると論旨は跡形もなく崩れ去るのだが)。※2 現在アクティヴな様子は見られないが、重要なのは紹介文とそれに続く文章だ。

「長年にわたり、様々な種類の音楽を作ってきた。子どものための歌からオペラまで、そしてフィドルチューンから映画用のスコアまで。しかし、近年は特に礼拝のための音楽にフォーカスしていて、祝福、瞑想、哀悼の中で発揮される音楽の力にますます心を動かされている」とあり、簡潔に来歴が説明されている。

※2 間違っていた場合は即この原稿を削除します。

また、その下には、このHPがアウグスブルグ・ルーテラン教会(Augsburg Lutheran Church)のために書いた曲を紹介するために作られたと説明され、楽譜のPDFがいくつかダウンロードできる。同教会はHPを見ると、スティーヴンス家の地元(Winston-Salem, North Carolina)にある教会なので、ウィリアムが仕事あるいはボランティアとして関わるだけではなく、日常的な礼拝の場所なのではないだろうか。信徒だから頼める類いの作曲だと考えるのが自然だ。

そして、私はルーテル(ルター)派の教徒であることが、スティーヴンス家の古層にあたるではないか、と仮定してみた。

ルター派は、現在でも賛美歌(コーラル)をとても大切にする宗派だ。いにしえのルター自身がリュート演奏家・賛美歌の作曲家でもあり、聖書の教えを音楽に乗せて伝えたと言われている。さらにJ.S.バッハがルター派教徒だったことも、西洋音楽のベースに同派が影響を与えたと言われるゆえんだ。

レーベルメイトのミシェル・ウィリスは英国国教会の賛美歌をいまでも大切にうたっているし、信仰心に差はあるにせよ、宗教的なバックグラウンドが深層心理で語りかけてきていても不思議ではない。しかし、「&シークレット・トリオ」では『Maria』という曲も書いているので、父だけでなく、やはりスティーヴンスも宗教観に根差したテーマを持っている音楽家なのかもしれない。

ウィリアム・スティーヴンスの音楽についてシュラムがこう評している。

ベッカがモーツァルトなら、彼はハイドンだね。すごくユーモアとウィットにとんだアレンジをする人で、例えるならトーン・ペインティングみたいな感じ。音で絵を描くような人だね。(中略)

彼はシェーンベルクあたりで終わってしまったそれ以前のクラシック音楽の面白さみたいなものを継承していると思う。

これは20世紀の現代音楽に寄りすぎない、(ロマン派の流れを汲んだ)クラシック音楽ならではのハーモニー感を持った作曲家であるという意味だろう。加えて、フォークミュージックも研究しているというから、オペラ/ミュージカル歌手の母といい、娘への音楽的な影響は少なくないだろう。

そんな予備情報を持ってウィリアム・スティーヴンスの編曲した曲を聴いてみる。『No More』は原曲のフォーキーな雰囲気を生かし、リズムを強調したワルツの小品に返信。まさに「トーン・ペインティング」の言葉どおり、歌のひだに寄り添って歌詞の主人公を慰めるようなラインを弦楽器が奏でる。『105』もそうだが、穏やかなアレンジに宗教音楽家のウィリアムの美質を感じられる。

私がオリジナル版よりも気に入ったのが『45 Bucks』。前半はアタック感のあるリフの演奏とAメロの抑制感とが対比され、後半のブリッジ以降は3本のレール

で列車が同時に爆走しているかのようなスピード感に圧倒される。他の2曲と同じアレンジャーかと耳を疑うが、なるほど「ベッカの父」を思わせる。

いっぽうで、ベッカの兄のビルはよりモダンな感覚のアレンジで『Reminder』を聴かせたかと思うと、『We Knew Love』のようなメランコリックな表情も見せる。

また、ベッカ自身は『For Your Night is Still』でより直接的なバラッドからの影響をのぞかせるアレンジを披露。スコティッシュ・フィドルを思わせるしかたで、アメリカ〜ヨーロッパをつなぐ歴史(家族と民族の)をそこに表現したかのようだ。前稿でも書いたが間を開けずにこの曲を再演したからには、彼女の思い入れがあると考えてもおかしくはないだろう。

スティーヴンス自身は、自らの「リニアな音楽表現」の一形態として弦楽アレンジを構想したはずだが、結果として自身の中にも微かにあった古層にふれることになったのではないだろうか。

前稿に引き続き、そんなことを2枚のアルバムを通して考えてみた。理屈を抜きにしても美しいアルバムだし、理屈を考えることがおもしろいほどに練られ、しかけがあるのではと考えさせる知的興奮に満ちたアルバムだ。すでに何度聴き直したことか。『Ophelia』がふっと消え入るように終わると、また頭から聴きたくなるのだ。

今回は自分で勝手に設定した「古層」に寄せて書いてみたのだが、そもそもベッカ・スティーヴンスはそのアルバムごとにおいて、あるいは参加プロジェクトに応じて、様々なレイヤーに移動しながら作品を作り続けている音楽家だろう。次はどんな作品を聴かせてくれるのだろうか。

【追記】

音楽表現としての水平性と古層への旅という垂直性。この2本の軸がベッカ・スティーヴンスの中で交わったからそこ、この2作が誕生したのかもしれない。

補足

字数がずいぶん伸びてしまったので、本稿を閉じようと思う。各アレンジャーごとに楽曲を追っていくことは意図していなかったので、レビューとしては中途半端になってしまった。録音についても触れていない。

本当は、その分クロノス・カルテットのジャズやフォークミュージックの弦楽化作品と比較したり、宗教と弦楽曲を通じた古層への降り立ち方としてジョン・ゾーンとマサダ/Bar Kokhbaを引き合いに出すことも考えていたのだが、どう考えても長くなりすぎる(シュラムがアレンジした『Klapp Klapp』の雰囲気)。特にジョン・ゾーンは、新譜を出していても言及されることが少なくなってきたように思う。だが、コンポーザーとしてのベッカ・スティーヴンスという枠組みを考えたときに、ジャズを皮切りにしたアメリカン・ミュージックの渉猟者としてのジョン・ゾーンを無視をすることはできないのでは、と考えている。※3

※3 ジャズやユダヤ音楽だけでなく、オーケストラ曲、弦楽曲、スコアなどもこなす、コンポーザーとしてジョン・ゾーンを捉らえ直すこと。チャールス・アイヴスの系譜としても重要だろう。

あるいは、スティーヴンスの曲をこんな感じで演奏する人が出てきたら面白いと想像してしまった。バッハとアイヴスを続けて演奏するヒラリー・ハーンのアメリカンなセンス!

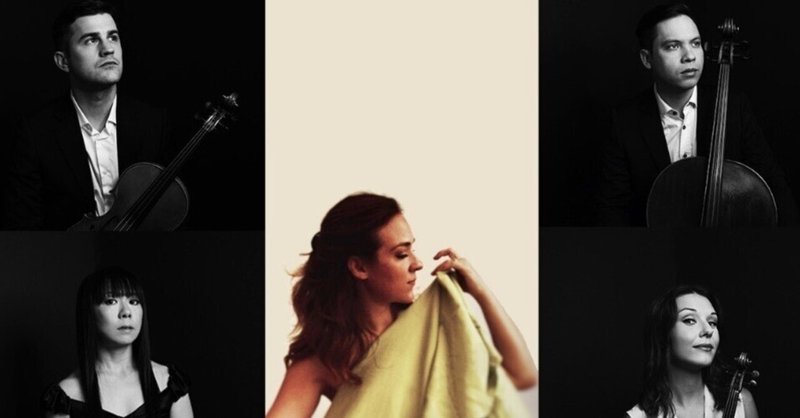

※写真はグラウンドアップ・ミュージックから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?