【MUP OUTPUT#11】Google集客スキル(前半)

MUPカレッジのWEEKLY動画のweek12のGoogle集客スキルのSEO対策についてアウトプットしていきます。

突然ですが、アナタが渋谷でランチをしようと思ったら、無数にあるカフェやレストランを探しますか?まずスマホを取り出してGoogleで「渋谷 ランチ 美味しい」のように検索したりしませんか?大体の人がそうだと思います。

これからの時代はほとんどがオンラインで勝負をしていかなければならないし、これの対策をしておかないと誰からも見つけられないまま終わってしまいます。

検索かけたときのトップに記事が上位表示されるSEO対策についてアウトプットしていきます。オンラインで勝負していくために様々な対策がありますが、その中でも一番コストがいらないのがSEOです。

SEOは無料で作れる

SEOは無料で雇える営業

SEOはファッションである

これについてアウトプットしていきますが、まずそもそものWEBの知識を付けていきましょう。

WEBってなに?

それではまずWEBってなんですか?WEBについて知っているようで知らない話だと思います。

世界中の情報をリンクさせる、情報と情報が線でつながると蜘蛛の巣のようになることからスパイダーWEB。つまりWEBと呼ばれるようになりました。

wwwのはじまり

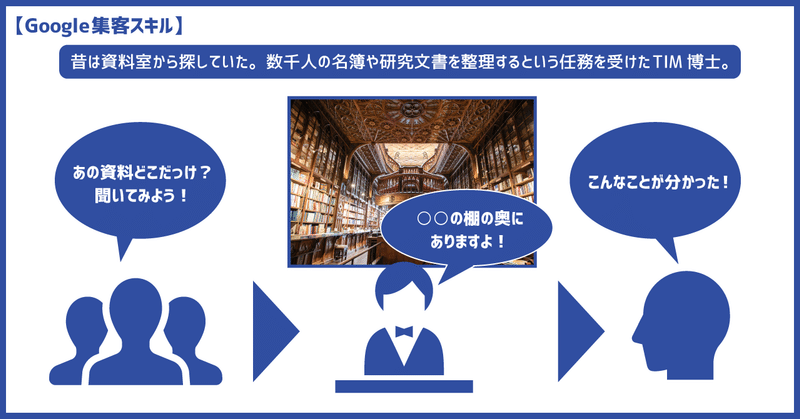

それではWEBはだれが作ったのか?

WEBはティム・バーナーズ=リー博士によって作られました。よくURLで見られる「www」とは「ワールド・ワイド・ウェブ」と名付けられました。

彼はスイスの巨大研究機関CERN(セルン)からとある依頼を受けました。

それは、数千人が働くこの機関には膨大な量の情報があり、これらの研究員の名簿や研究資料をまとめてくれないかという依頼でした。

文章で簡単にさらっと書きましたが、こんなにも途方に暮れる仕事なんて私だったら絶対に受けたくないなと思います…笑

当時、研究資料は巨大な資料室に保管されており、それを引き出す際は資料室の受付にいき、欲しい資料を聞き出し、伝えられた棚へ移動して取りに行くということをしていました。

そこで博士は情報をWEB上に移し、ハイパーリンクテキストというものを考案したのでした。

「○○部署」という文字をWEB上でクリックするとその部署に所属する「○○太郎」というテキストが表示されるようにしました。

これがHTML、「ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ」と呼ばれるものです。これは現在のWEBサイトを構築する際にも使われているものです。

もちろん昔はテキストとテキストの情報をリンクさせただけのシンプルなものでしたけど、かなり発明ですよね?どれだけ人達の生活が便利になったことか…ありがとう!ティム博士!!笑

情報の置き場所を示したURL

紐付けをしたい資料(データ)の置き場所を示したのがURLとなります。

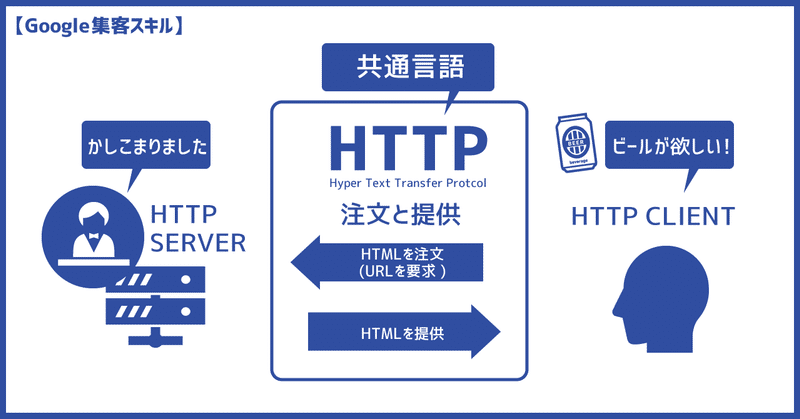

バーに例えると、バーテンダーにビールを注文するとビールが差し出されるように、HTML(URL)を注文して、HTMLが返ってきます。でも日本語が通じない外国へ行った際に、日本語で注文できませんよね?なので言語をそろえるためにHTTP(ハイパー・テキスト・トランスファー・プロトコル)というものがあります。よくURLを見るとついているあいつです笑

【情報は莫大になる。そこで情報を表示する「デザイン」を持つサービスをウェブブラウザと呼ぶ。】

しかし、ビールといっても何百種類もあるビールを一気に提供されても困りますよね?そこで出てくるのがウェブブラウザなわけです。代表的なのがGoogle様。Googleは莫大にある情報を整理してユーザーの求めているものをデザインして表示してくれています。

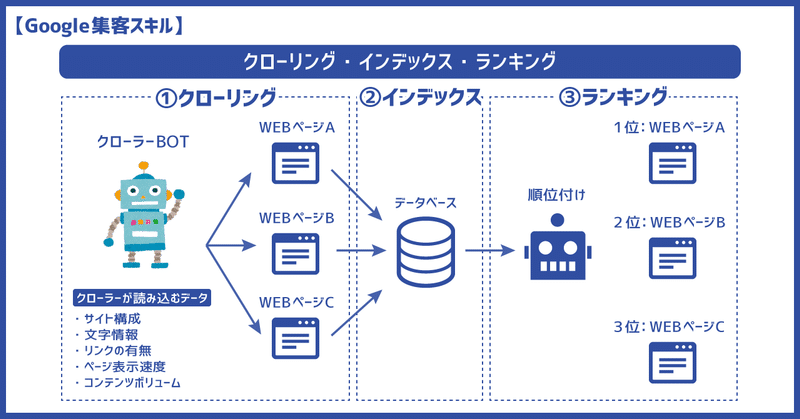

どのように表示させるかと言うと上記の図のような流れがあります。

①クローリング:サイト構成や文字情報、リンクの有無などを仕分けるクローラーボットというシステム(ロボット)が、WEB上の情報を読み込みます。

②インデックス:そしてクローリングされたデータをデータベースへ移動(保管)していきます。

③ランキング:インデックスされたデータをもとに優良なサイトが順位付けされて検索結果として私たちユーザーに表示されます。このランキングで上位表示(最適化)させることをSEO(サーチエンジンオプティマイゼーション)といいます。

しちゃダメ!ブラックハット!

SEOを語る上でまず、先に知っておかなければならないのはブラックハットについてです。ブラックハットとは、Googleのガイドラインに反して、その穴をついて検索順位を不正にアップさせる手法のことをさします。

ブラックハットの代表的な手法を上げると以下の通りです。

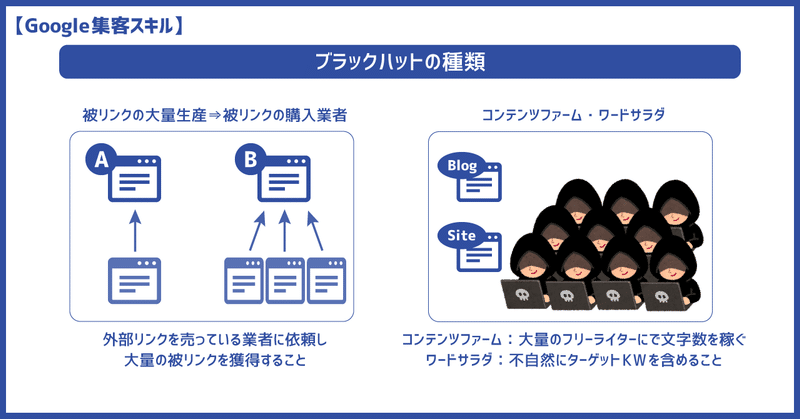

「被リンクの大量生産」は外部リンクを販売している業者がいて、その業者に依頼をして、大量の被リンクを獲得する手法。いわゆる自作自演ですね。被リンクが多いと優良なサイトであるとGoogle上で認識されるアルゴリズムを利用した手法です。もちろんガイドラインに反しているので禁止行為です。

また「コンテンツファーム」。これは大人数のライターに依頼し、同じような記事を大量に生産させる方法です。記事内にはお互いの記事のリンクを貼り合ったりして、あたかも優良サイトであるように見せる手法です。

「ワードサラダ」こちらは記事内に不自然なターゲットキーワードを入れまくる手法です。例えば「渋谷 カフェ」で検索された際に上位表示させるため記事内に何度も「渋谷 カフェ」の文字を仕込んでおくというような手法です。

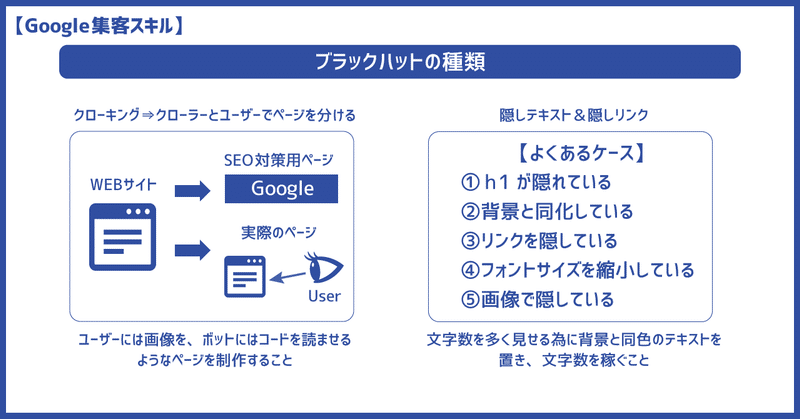

他にも「クローキング」という手法があります。Googleのボットが読み込むデータではテキスト(コード)なのに、ユーザーが閲覧しているサイトには画像データが見えているというものがあります。

そして「隠しテキストや隠しリンク」。テキストをサイト背景色と同じ色にして見えないように表示させる隠しテキストだったり、被リンクを画像に仕込ませたりする手法があります。

このようにブラックハットを駆使して名を上げた企業(ペンギン、パンダ)も過去にはいますが、2012年以降にGoogleがこのようなブラックハットの行為を見直したおかげで、ほとんどのスパム行為が行われなくなりました。

紹介したブラックハットは使っちゃだめですよ。下手したらサイトの評価自体が下げられてしまうらしいですよっ!

Googleはユーザーファーストである。

なぜブラックハットは駄目だったのかと言うと、これらの業者はあくまでGoogle目線(ボット)だったため、サイトが上位表示されてもユーザーにとっては優良なサイトではなかったのです。

ではどうしてGoogleはサイトの表示ランキングをオークション形式にしないのでしょうか?サイトの1位は○○〇千万円、2位は○○百万円…のようにすればかなり儲かりそうですよね。しかしユーザーが上位表示されたサイトの記事が誤った情報だとして、それが命が危険に及ぶのを防いでいるからです。広告は別だと思いますが、「PR」と必ず表記されてますもんね…。

Googleはあくまでユーザーファーストなのです。

それではGoogleは何をもってそのサイト(コンテンツ)が優良なものか決めているのでしょうか?

YMYL分野を重要指標としている。

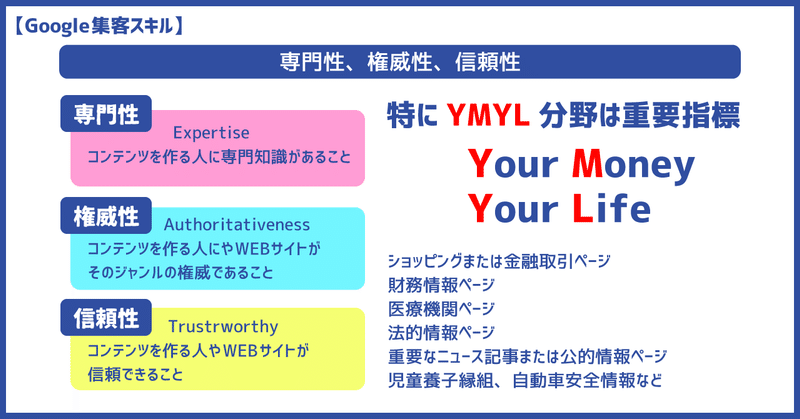

Googleは、次の3つがあるかどうかで有料かどうか判断しています。

・専門性:コンテンツを作る人に専門知識があるかどうか。

・権威性:コンテンツを作る人やwebサイトが、そのジャンルの権威であるかどうか。

・信頼性:コンテンツを作る人やwebサイトが信頼できるかどうか。

そして特にYour Money Your Lifeの頭文字をとったYMYL分野の指標を大事にしています。ショッピング、医療機関、金融機関、法的、公的情報などその人のお金や生活に関わる情報はいつも正しくなくてはいけないので、この分野は重要視されています。

ではこの3つについては後半へ続く!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?