Youtuberを真似して得る学び [職業体験2018]

過去のブログの移植記事です(2018/09/25掲載)

----------------

今や子どもの目指す職業のNo.1だというYoutuber。

今の子ども達にとっての、日常的で手軽なエンターテイメントは、映画でもなく、テレビでもなく、YoutubeやTik Tokといった、スマホから使えて自分でも手軽に投稿できる動画プラットフォームに移行していることは、もはや誰もが知るところです。

中でも、Youtubeに動画を投稿して、収益をあげ、それを職業にしているユーチューバー。ラズキッズにきてくれる子どもたちと一緒に、動画の撮影からユーチューバーとして公開する一連の流れを体験してみました。

まずは、撮った動画はこちら。7分ちょっとの短い動画です。

たったこれだけの短い動画ですが。これを完成させるための工程には、ものすごく大変な作業と、長い時間がかかっています。

企画が持ち上がり、そこから何本か試し撮りを始めたのが3月。

何度か企画会議をし、試し撮りもして、今回、この企画のための撮影を行ったのが7月。

そしてそして、公開した今日に到るまで、かかった期間は約6ヶ月半!

勉強に部活に忙しい子どもたちが、その合間を縫って行った初めての作業だから、仕方がなかったとはいえ、よくここまでこぎつけたもんだ!と思います。

動画を撮影し、収益をあげるという一連の流れから、子どもたちが学べることは山のようにたくさんあります。

ざっと書き出しただけでも11ステップほど。。。

今回はその流れを丁寧に書いて見ることで、この動画を作ることで、子どもたちが何を学ぶことができたのか、その一つ一つのステップを開設することで、詳しく紐解いていきます。

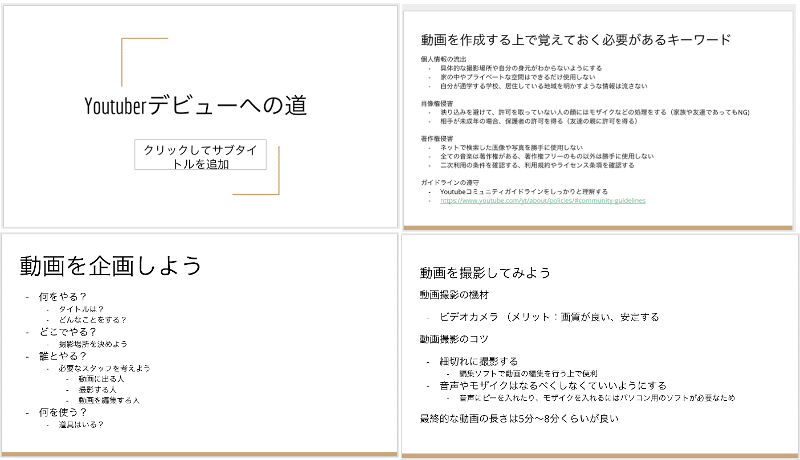

1. 動画撮影の注意事項を学ぶ

動画の撮影を行う前に、Youtubeで動画を公開するために得るべき知識の学習会を行いました。

学習会の中では、資料を用いて動画撮影のステップと、知っておくべきこと、やるべきことなどを説明します。この中で インターネットリテラシー にも触れることができます。

2. まずは動画を企画してみる

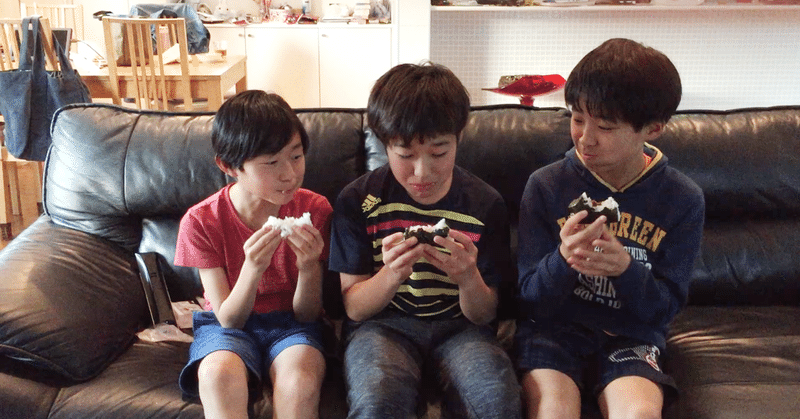

初めに集まったメンバーは中学生2名、小学生1名の3人。まずはこのメンバーで、どんな動画をとるのか、企画会議を開きます。

部屋の中で考えたり、実際に外に出て見たり、そうして知恵を絞って彼らが考えたのは「おにぎり早食い競争」

撮った動画は、子どもたちをよく知る親たちには楽しんでもらえるものでしたが、単なる内輪受けで終わってしまい、色々と課題が残るものとなりました。。。

3. メンバー追加、そしてチーム名の決定へ

3人だけでは良いアイデアも出なかったため、新しくメンバーを加えることに。新たに加わった2人と共に、再度企画会議を行い、チーム名と決めポーズを決めることになりました。

チーム名は、メンバー5人の名前から一文字ずつとり、ロゴマークは絵の上手な子が考えることにしてこの日は解散。

4. 決めポーズを決める

人数も増えたところでもう一度、撮影を行うことに。人数も増えたことだし、どの動画にも使いまわせる要素としてキメのポーズを、まずは撮影することにしました。

撮影の前に動きをなんども確認。鏡がない場所での撮影だったため、撮った動画で動きを確認します。

数テイク撮り、確認を繰り返すことでみんな納得のいく仕上がりに。

私からアドバイスをしたのはたった2つ。

前の子に被らずに映るように、大きく動くこと

フォーメーションチェンジに要する時間は2秒以内

この2つをアドバイスをするだけで、あとは子どもたちが自ら動き、ポーズを決めて行きます。

子どもの背中を少し押すだけで、あとは自ずと輝き出すものだということを感じた撮影会となりました。

最終テイクはとてもよく取れていたので、公開している動画のエンドロール内でも使用しています。

5. ロールモデルとメンバーの立ち位置を決める

子どもたちだけではなかなか企画を決められなかったことや、メンバーが増えたことなどもあり、もう一度チームの方向性を確認するための話し合いも行いました。

この時点でメンバーは中学生3人、小学生2人の5人。

運動ができるタイプの子と、計画力、思考力のあるタイプの子と、タイプの違いを分析することでそれぞれの個性の違いにも気がつきます。

どのような方向性で動画の撮影を進めていくのかを子どもたちで話し合う上で、ロールモデルとして小学生に絶大な人気のFishersを設定することにします。

ロールモデルと自分たちを比べた時、お笑い部分を担当出来る子(Fishersで言う所のンダホ氏の立ち位置)がいないことに気がついたようで、さらに小学生メンバーを追加したいと申し出があり、現在の6人のメンバーとなりました。

そこまで決まると、あとは

①運動系の企画

②頭脳系の企画の

2種類を主な企画の柱としていこう、と、子どもたちの中で共通の認識が自然と生まれていきます。

この話し合いには大人はほとんど介入することなく、どういう方向性でいくのか、何をやりたいのかを、子どもたちが自ら話し合って決めていきました。

6. 次の撮影内容を決める

立ち位置と方向性が決まり、次の企画は運動系にしよう!ということで、トランポリンで遊べるテーマパークへいくことに。

しかしここで問題が発生します。

部活やスポーツ、または塾で忙しい子どもたちの予定を合わせて遠出をするための日程を合わせることは至難の技でした。

そこでボードゲーム実況の動画を取ることを提案、ボードゲームの製作者である くだらないもの工房の橘川匠氏に相談をして、紹介動画を撮らせてもらうことになりました。

橘川氏のボードゲームの中から今回動画で撮影した「あいまいひらがなえいりあん」を選択したのは、対象年齢が適合していたことも確かにありますが、それ以上に子どもたちの発想力とボキャブラリーを試されるゲームだったから、という理由もあります。

子どもたちは漢字の成り立ちを学習する中で、象形文字のように視覚的なものから作られた文字があることを知っています。

このゲームは「宇宙人が日本人のひらがなを見よう見まねで書いて、日本人と交信しようとした」という、文字の成り立ちと少し似た面白さのあるゲームでした。

7. 動画の撮影をする

いよいよ動画の撮影に入ります。今回は紹介動画という明確な趣旨を持った撮影のため、動画の流れを大人が説明し確認を行いました。

しかし、セリフやリアクションなどの細かい流れは、大人たちが指示を出さなくても、もう自分たちの個性を発揮しながら動くことができます。

1人が面白いことを言えば、それに上手に呼応できる機転の良さもまた、子どもたちの才能です。

「面白いことを言いたい!」と思う子どもたちのエネルギーを見ているのは、大人も子どももとてもワクワクします。

撮影の時間は3時間ほどかかりましたが、集中力が途切れることなく楽しみながら行いました。

8. 動画を編集する

動画の編集はみんなで行うことが難しいため、プログラミングを学習している中学生に代表してやってもらうことに。

ここでも細かい指示を出すことなく、動画の長さの目安をアドバイスし、編集ツールの使い方を説明するだけで留めます。

また、最初に学習をしたインターネットリテラシーを意識しながら、うっかり本名を言ってしまった場面や、耳障りのよくない言葉を発している部分を、あえて削除することなく加工をすることで、より動画の面白さを引き立てるなどのセンスの良さを発揮して仕上げてくれました。

動画の編集はツールの概念も理解しづらく、また、とても根気のいる作業です。

先にも触れたように、動画の撮影時間は約3時間。編集という作業は、その3時間分の動画を、視聴者が最後まで見てくれる長さの7、8分まで凝縮します。

編集は時間がかかる作業だったため、持ち帰っての自宅作業です。

なんども動画を見返して面白いところを切り出す、というとても大変な作業ですが、最後まで集中力を発揮してとても面白く仕上げてくれました。

時間の関係で文字や画像の入れ込みは大人が作業をしていますが、動画そのものは2人の子ども達だけで作り上げています。

9. ロゴに使用する画像の権利関係をクリアにする

子どもたちがロールモデルにしているFishersには、彼らのアイコンがあります。

よりYoutuberらしい動画にしていく上では、ロゴマークは欠かせません。

なかなか集まることができない子どもたちに変わり、ライセンスフリーの画像サイトより、彼らの名前にあったあさりのイラストを見つけてきました。

ふわぷかさんの素敵な計らいで、貝の模様が6本に!

6人の個性が輝いで、あさりよーたを一つのグループにまとめあげてくれるのだな、と思わせてくれました。

権利関係の確認については、ふわぷかさんにもご協力を頂いて大人の方で作業を行なっています。

しかし、子どもたちにも、このような進捗状況にあることを常に共有することで、動画を撮影するだけでなく関連する作業もあることを把握してもらいました。

10. ゲーム作者に最終確認をお願いする

今回、ゲーム実況動画を撮らせてもらうことを快く引き受けてくれた、橘川さんにも最終確認をお願い。

最終確認が取れたところで、動画の公開に踏み切ることを、子どもたちにも伝えます。

この写真は、橘川氏が営むくだらないもの工房の作品の卓上セーブポイント。

「大人の仕事」とは、省略できる作業は一つもなく、丁寧に作り上げていくこと、そしてしっかりと途中の工程をセーブして(留めて)おくこと。

橘川氏のように、アイデアと踏み出す勇気を持つことがまずは大事であることは、子どもたちが肌で感じてくれたことの一つです。

11.Youtubeチャネルを立ち上げて動画を公開する

いよいよ最終段階、Youtubeチャネルの立ち上げと動画の公開を行います。

次なるステップとして、子どもたちには動画の収益化の仕組みと再生率アップのための施策を教える予定でいますが、まずは公開にたどり着くことが一つの目標でした。

動画の企画から公開までは、とてもとても長い道のりです。

無視してはいけないステップはたくさんあり、大人のやる「仕事」とは、これらを漏らすことなく時間をかけてでもやり遂げることであることを、子どもたちも学んでくれました。

時代の流れと共に娯楽は移り変わります。娯楽はいつの時代でも、受け取るだけの立場に甘んじ、ただ消費だけをしていると「時間を浪費するもの」「現実逃避!」と言われ、親の目から見たら少し疎ましい存在です。

しかし、それを提供する側に回ろうとすれば、それはとてもクリエイティブで、またチームワークを求められ、多くの大変な作業を伴い、それを乗り越えて形にしていく遂行力が必要です。

子どもたちが自分から動き、より輝きを放つこが出来るように、ラズキッズは子どもと一緒に学びを続けていきたいと思います。

LUZ 4 KIDS

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?