跳躍の秘密① 助走のあれこれ

こんにちは。良いトレーニング、できていますか?大寒波が襲来しています。被害が大きくならないことを祈るばかりです。

さて、今日のテーマは跳躍です。遠く、高く跳びたい人向けの、助走の話をします。

ここで注意です。特に中学生や高校生の皆様へ。知識を詰め込むと、それで頭がいっぱいになって、逆に動きがこんがらがることがあります。なので、今、理由はよくわからないけど記録が良い人は、この記事は見なくて良いです。それでも見たいという人は、これが正しいとか、これが間違いだとか、そういう目ではなく、そういう考え方もあるんだ!くらいの軽い気持ちで見てください。もちろん貪欲に知識を得て、自分の記録を伸ばしたいと考える人は大歓迎です。

では話を進めます。

走幅跳や三段跳、走高跳、棒高跳は、助走をして跳ぶのは皆さんそうだと思います。この助走は基本的に何メートル取っても良いとされていますが、まあ大体走高跳が6歩から13、4歩くらい、その他3種目はメートルにして30から47、8メートルの間くらいで走っていると思います。

では皆さん、どうやって助走していますか?

こういう質問だと、ややわかりにくいでしょうか?少し具体的な質問に変えてみましょう。跳ぶ種目の助走の走りと短距離の走り方は同じですか?違いますか?

この答えは、種目によって若干変わると思います。例えば走高跳をやっている人は、全力疾走して上に跳ぶことの難しさをよく知っていると思います。さらに最後カーブを走る人が大多数だと思いますので(過去2人、直線で助走をしてトップクラスの成績を収めていた人を知っていますが)、多分短距離の走りのような助走はしないと思います。

一方、走幅跳、三段跳、棒高跳の場合はどうでしょうか?もしかしたら助走で最初から飛ばす人もいれば、リズムを取るように助走する人もいると思います。ルール上、助走路でクラウチングスタートをしても良いので、そちらの方が走りやすければそれで良いのかもしれません。

と、ここまであれこれ書きましたが、実は、先ほどの質問、「跳ぶ種目の助走の走りと短距離の走り方は同じですか?違いますか?」の答えに正解はありません!どちらでも良いんです。ただ、「これだけはやってはいけない」という助走が実は存在するんです。それだけ守っていただければOKです。

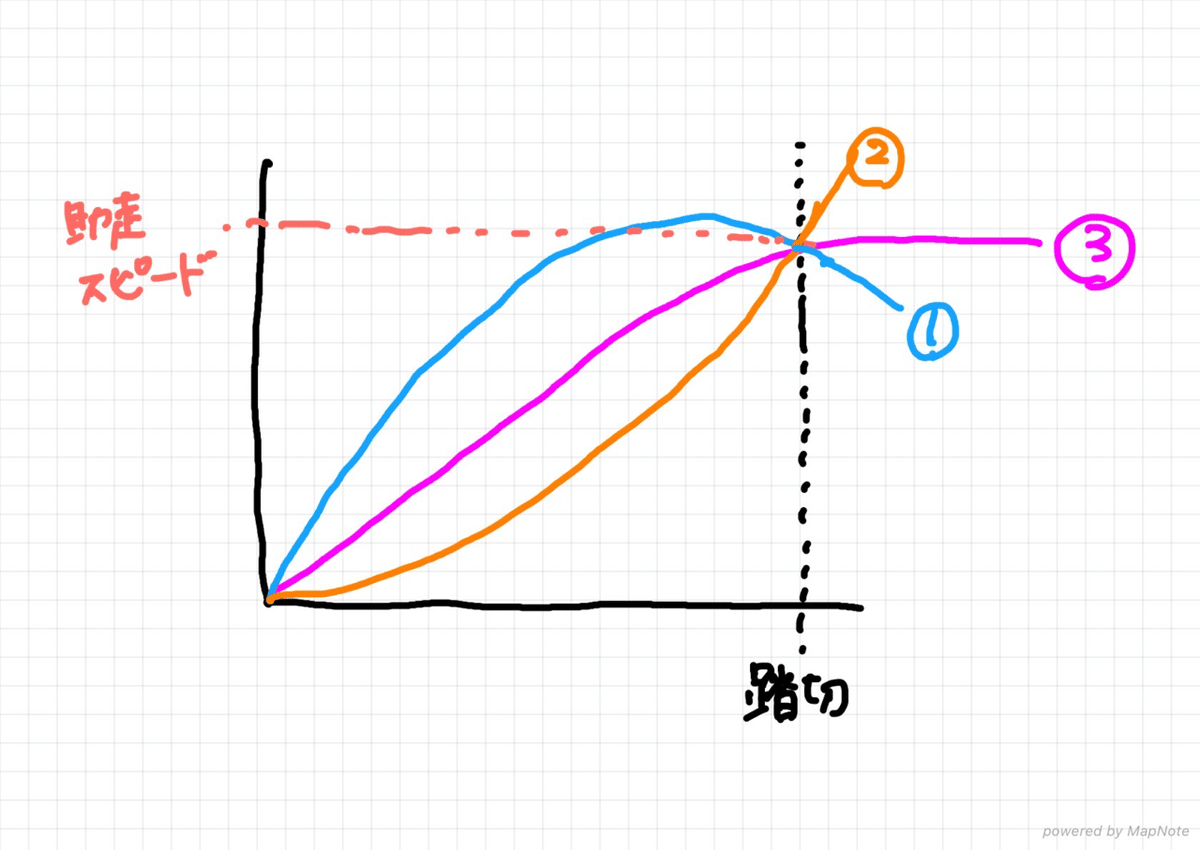

手書きの汚い図で申し訳ありません。上の図は、3パターンの助走スピードの変化を表した線です。縦軸が助走スピード、横は助走のスタートから踏切までを表しています。スタートはみんなゼロ。ここから、

①は急激にスピードを上げて、そのスピードの維持しようとしています。短距離的な走り方です。

②は助走の最初の方はゆっくり走っていますが、徐々にスピードが上がって、踏切の時は①と同じスピードになっています。

③は急激に助走スピードを上げていますが、①とは違って、ちょうどスピードを維持しようかなというところで踏切をしています。

では、①、②、③の中で、一番記録が出にくいのはどの助走かわかりますか?

正解は①なんです。この助走では、スピードが一番上がるところが踏切のかなり手前になって、何とかスピードを維持しようとしています。こうなると踏み切りを行う余裕もなくなり、跳ぶためにスピードを落とさないと遠く跳ぶための動作ができなくなってしまいます。また、いったん助走スピードが上がってしまうと、後は落ちる一方なので、そういう意味でもスピードは落ちてしまいます。なので、①のような助走はいいことはありません。

ここであまり知られていない事実をお話しします。実は、どんな跳躍種目でも、記録は踏み切った瞬間のスピードに左右されるんです。助走中のスピードではなく、あくまでも踏み切った時のスピードです。なので①のように、スピードを維持する必要ってないんです。なので、②、③のように、①よりも助走の曲線が下にあっても、最後、踏切の時にスピードが上がっていれば良いんです。

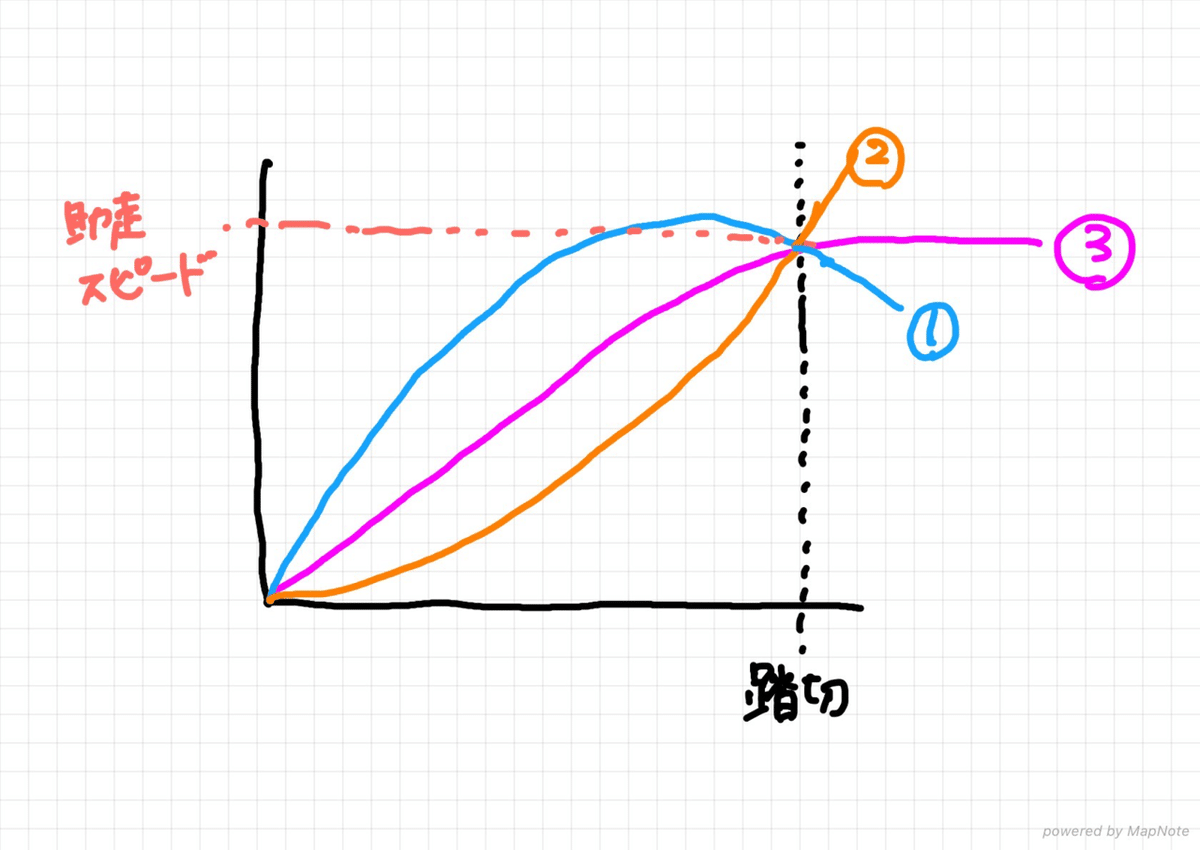

もう一度同じ表を載せました。②の場合は、助走の最初はストライドを出し、段々ストライドを狭めてピッチを上げていって、ラスト4歩くらいでようやく全力疾走しているようなイメージです。男子選手に多いでしょうか。

③の助走は、①のように最初から飛び出してはいるんですが、スピードを維持するという局面がなく、踏み切る余裕もありつつ、勢いよく飛び出すイメージです。小学生、中学生、女子選手に多いでしょうか。もちろん男子選手にもこのタイプの選手がいて、過去世界選手権でもメダルを取った選手もいます。

繰り返しますが、とにかく、踏み切った瞬間のスピードで記録は決まります。①のように、踏み切った時のスピードは一見同じでも、その後線が下がっていると、記録の伸びも想像つきませんか?きっと②、③の方が踏み切った後のスピードに伸びがあるので、①に比べれば記録は出やすいと思います。②、③、自分に合った方法で助走してみてください。

ではどんなトレーニングを行うと②や③のような走りになるでしょうか?

②、③を養うトレーニングの1つに、加速走があります。ただ今回は跳躍種目ですので、若干意識を変える必要があります。30mを加速、その後30mを維持します。最初の30mは助走のように走り、残り30mで維持します。助走距離が短い人、中学生は20mずつでも構いません。前半の「助走のように走る」が短距離との意識の違いです。

もし余裕があれば、自在に加速できる、というのも挑戦してみてください。これは難しいのでやらなくても良いです。ちなみに私は現役時代、走幅跳で45m前後の助走距離をとっていましたが、加速走は30mで行っていました。短くても長くても調節できる、を意識していました。

加速走は、ぜひ走高跳をやっている人もやってみてください。直線で構いません。走高跳のカーブはストライドが小さくなりがちなんですが、むしろカーブはストライドを狭めずに走り切ることが大切です。歩数はだいぶ違いますが、リズムを上げていくという意識を養う良いトレーニングだと思います。

今回は跳躍種目の助走について書きました。色々書いたのですが、大事なことは「踏み切った瞬間のスピードで記録は決まる」です。助走は闇雲に全力で走らなくて大丈夫です。②のように走って大丈夫です。もし最初からスピードの上げて助走する方がいいのなら、③を目指しましょう。

ご質問などありましたらいつでも受け付けております。Twitterでは言ったのですが、今若干立て込んでいるので、2月中くらいは更新が減ったり、返信が遅くなったりすると思います。申し訳ありません。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?