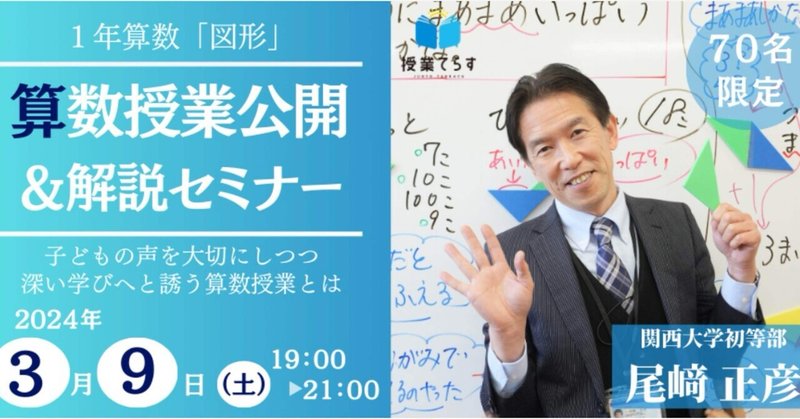

セミナー感想ブログ: 尾崎正彦先生の1年生算数『図形』に学ぶ子どもが生き生きと動く算数科授業について

1 今日のセミナーの内容

今日のセミナーでは、尾崎正彦先生の1年生算数『図形』の授業動画及び解説を学びました。尾崎先生の授業は、子どもが活動をする中で、算数の見方・考え方を身につけることができる授業でした。また、低学年の発達段階をよく踏まえ、発言者の発言を再現させたり、途中で止めて続きを考えさせるなど、圧巻の授業技術が随所に見られるビデオを見せていただきました。また、なぜ、そのような手立てをうったのか、そのタイミングで発問されたのかをわかりやすく解説していただきました。

2 セミナー前の課題

セミナー前の算数授業では、教師主体で授業が進行しており、子どもが受動的に受けてしまっている課題がありました。また、授業中に生徒の発言や反応をうまく生かせず、教師のプラン通りに進めてしまう傾向がありました。また、他の参加者のみなさんは、「ペアトーク」が形式的なものになってしまう。子どものつぶやきを拾えず、教師がしゃべりすぎてしまうなど、それぞれが様々な課題を抱えて、参加しました。

3 セミナーで学んだこと

セミナーで学んだ内容の一つに、導入の工夫がありました。実際の授業では、導入の段階で、あえて止めながら板書することで、前時とのつながりを意識させる方法を尾崎先生が用いていました。この工夫により、子どもたちの理解度が向上し、授業全体の流れもスムーズになっていました。

そのために、尾崎先生は、これまで子どもが「前の学習でやったよ。」「前のノート見ればわかるよ・」といった言葉を確実に拾い価値づけていました。子どもたちが、自分たちも見てほしいという思いがノートを広げてみせる場面によく現れていました!

圧巻の導入の後には、子どもたちによる「実験タイム」です。

尾崎先生は著書「図解 算数の授業デザイン」(2023 尾崎)の中でも、「実験→問いの共有→解決策の共創を繰り返すことが重要」と語っており、まさに、子どもたちが課題に対して、「だったら・・」「きっと・・」という言葉が実験中にもよく出ていました。

実験の時間が終わって学びを全体共有する段階においても、子どもの発言を少しずつ止めながら、全体に浸透させていく様子が見られました。特に低学年という発達段階を考慮しても、新たな学び→確認→発見→確認→考えの統合が必要であることを痛感しました。

「実験→問いの共有→解決策の共創を繰り返すことが重要」

4 参加者のQ&A

セミナーの最後には参加者同士で質疑応答の時間が設けられました。ここで、他の教師が尾崎先生の授業についてどのような感想や疑問を持っているかを知ることができ、より深い理解を得ることができました。

いくつか質問を抜粋すると・・

1 「教えると考えさせる」ことの区別について

このことに対し、尾崎先生は、教えるのは、「算数用語」であり、考え方は、子どもが知っているぼんやりとした抽象概念を「引き出す」ことで授業を創ることだとアンサーしてくださいました。

教えすぎ。何も教えてない。活動あって学びなしにならないように、子どもたちの言葉を紡いでいく。そんな授業ができたらなぁと考えました。

2 「ペアトーク」のタイミングについて

尾崎先生は、ペアトークは一番重要な算数の「見方・考え方」を習熟させたい時に使うとおっしゃられていました。

特に、私の心に響いたのは、子どもたちに概念や考え方が身についていないまま、「ペアトーク」をさせても、活躍できるのは、上位層だけである。だから、しっかりと浸透したタイミングでアウトプットをさせることが重要なことだということです。

私のように、意味のない形式的なペアトークはむしろ学力差を生むことにつながるかもしれないと「ペアトーク」のあり方について考え直すよいきっかけになりました。

5 終わりに

今日のセミナーは、尾崎正彦先生の1年生算数『図形』の授業を通じて、算数授業だけでなく、全ての授業にも通ずる指導技術やアイデアを学ぶことができた貴重な時間でした。尾崎先生の授業から得た知識や工夫を自分の授業に活かし、子どもたちがより楽しく、深く学べる環境を整えていきたいと思います。

お忙しい中、貴重な学びの機会をいただいた尾崎先生。

これからも、私たちの算数授業の向上にお力をお貸しいただきたいです!

よろしくお願いします!!!

授業てらす 2期 たむ 田村 武春

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?