CCM Vol.2に行ってきた

2018/11/26(月)

こんばんは、Sansanでカスタマーサクセスやってます、たなかじろーです。

「広がる・自走するコミュニティの作り方」。

必ずぶつかるキーワードをテーマにしたイベントが開催。

【イベント名】

【クライアントコミュニティMeetup vol.2】広がる・自走するコミュニティのつくり方

丁度自社で運営する”Sansan Community”スタートから3ヶ月。

ユーザー会の定期開催、オンラインコミュニティのツール選定を経て、いよいよコミュニティ運営が本格化。

やり出してみると、ユーザーが楽しんでいる姿、ユーザーとの距離の縮まりを感じとても良い試みだと感じる一方で、「良い試み」をどこで抜け出すのか突破口を模索していた。

「スケール」と、「コンセプト」。どこで両立させるのか運営上の悩みも出てきており、私自身ヒントを求めてきた。

より印象を記憶に残しておくために、レポートしてみる。

アジェンダはこんな感じ。

・「47都道府県に広まる自走式のユーザーコミュニティとは」(20分)

・「拡がるコミュニティの作り方-やるべきこと、やってはいけないこと」)

・交流会

当日は、元株式会社ペライチの47都道府県サポーター本部部長藤田さん(写真左)、

元AWSでマーケティング本部長の小島さん(写真右)が登壇。

第一部は藤田さん。

ペライチは簡単にHPを作成できるWebサービス。

ユーザーがサポーター(講師)となり、ペライチの存在や、仕組みを知らせるコミュニティを持ち、47都道府県にコミュニティが存在。

コミュニティ立上げの背景、課題、全国200名以上のサポーターを生み出した経緯について説明。

企業、サポーター、ユーザーそれぞれの視点煮立ったメリットを整理していた点が非常に印象的。

コミュニティ運営の際に、各役割を意外と整理できていないがために、なんとなく自分たち(ベンダー側)が抱え込んでしまうことがある。

結果的にユーザーが「自分事にしてくれない」などと嘆いてしまうことになる。

サポーターの中でも、代表と認定サポーター、それぞれの役割を分ける。

コミュニティのクオリティコントロールのため、サービスに関する知識検定、定性情報の収集を行っていると。

役割を分け、それぞれのユーザーに対してメリットを明確にし自走するコミュニティを作っていく、これからスケールする際の設計に活かせそうだ。

第二部は元AWS小島さん。

言わずとしれたコミュニティマーケティング界の雄。

最初から、コミュニティ運営のイロハを雰囲気で感じさせてくれるプレゼン。(アウトプットファースト!!!)

コミュニティの前に、マーケティングの3要素。Howから初めていませんか?

もはやおなじみ3つのファースト。

コミュニティの役割、リーダー・フォロワー・ワナビー。

これ今日行って良かったなー、と思ったのだけど、フォロワーだけ見つけてもだめ、でも「リーダー」と「フォロワー」はセットが大事ってこと。

First Pinを探してると、どうしてもリーダーとフォロワーが混在する。

ここに役割を付けられずに自然発生を待っていると、次につながらない。

リーダーとフォロワーはセット。そしてリーダーに火をつける。

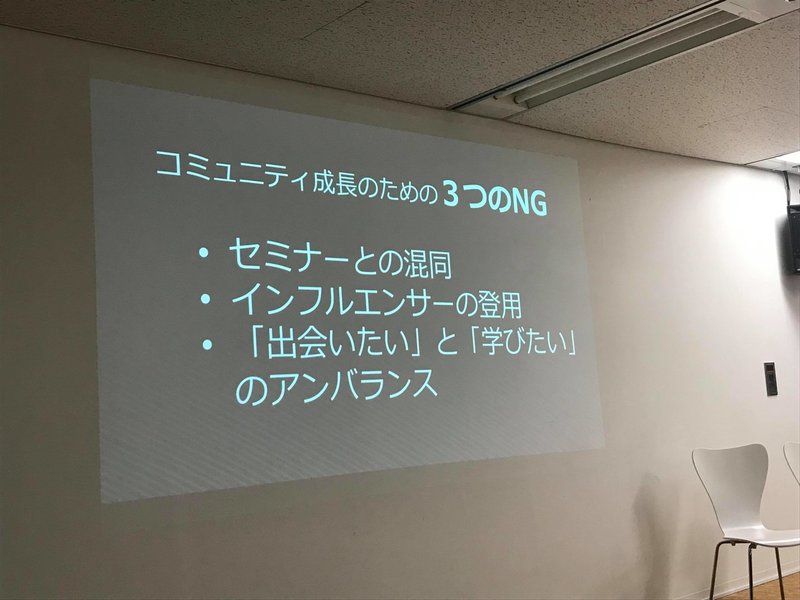

そしてコミュニティのNG。特に「出会いたい」と「学びたい」のアンバランスは既に起きていると感じた。

これを打開するためにも、3つの軸でコミュニティを活性化しよう。

後で、小島さんにお聞きした話だが、地方は熱量が高い分、当初コストパフォーマンスが少し合わなかったとしても、やった方が良い。

そして、絶対的に足りてないと感じた「アウトプットファースト」。

今日自身が記事を書きながらコミュニティのことを考えているように、当社コミュニティの参加ユーザーにおいても、アウトプットを通して学びを得られるコミュニティにしたい。という決意アウトプット。

濃密なイベントだった。

藤田さん、小島さん、運営の大津さん、若宮さん、お疲れ様でしたー!!

とっても良いイベントでした、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?