熱中するルーブリックの作り方 ①変化のある繰り返し ②趣意説明

ルーブリック実践を続けて2か月。

TOSSサマーセミナーのときには見えなかったことが、

体感として見えてきました。

子供が熱中するルーブリックには原則があります。

1つ目が、変化のある繰り返しです。

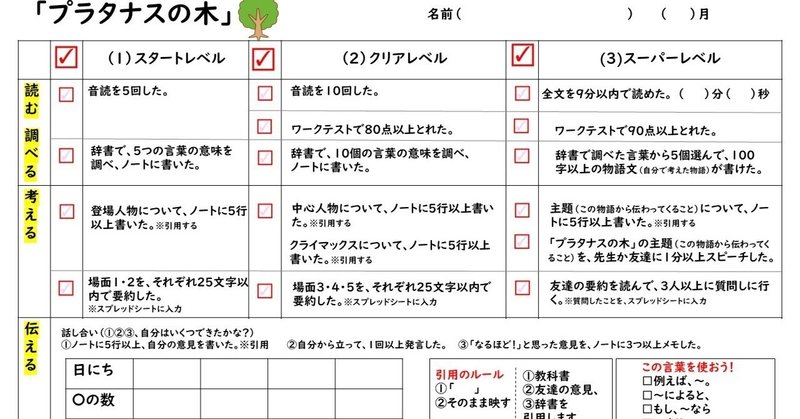

例えば、林が作成した「プラタナスの木」のルーブルック。

_______________________

スタートレベル「音読を5回した」

クリアレベル「音読を10回した」

スーパーレベル「全文を9分以内で読めた( )分( )秒」

________________________

普通なら、スーパーレベルは「15回」となります。

これでは熱中しないのです。

やらされ感があるルーブリックになります。

変化をつけるのです。

なおかつ、同時に趣意説明になります。

「たくさん読めば、早く読めるようになるんだね」という趣意説明です。

これは、どの項目でもそうです。

[調べる]でも、

「5つの意味」→「10個の意味」→「100字以上の物語を書く」となります。

これが、「15の意味」では、子供は熱中しないのです。

調べた言葉を使って、物語を自分で書くから熱中するのです。

「登場人物」→「中心人物」→「主題」→スピーチだから熱中するのです。

このことは、谷和樹先生(玉川大学大学院教授)のルーブリックから学びました。

「あれ?数が増えていくだけではないぞ」と学びました。

また、これらの項目は、「学習指導要領」が土台となります。

例えば、「プタラナスの木」ルーブリックだけで、

下の「内容」と繋がります。

【知識及び技能】文章の内容の大体を意識しながら音読する。

【態度】「プラタナスの木」を進んで読もうとしている。

【知識及び技能】辞書を使い、意味を調べることができる。

【思考力、判断力、表現力B】感じたことや想像したことを書く。

【知識及び技能】引用を正しく使う。

【思考力、判断力、表現力B】自分の考えとそれを支える理由を明確にして書く。

【思考力、判断力、表現力C】登場人物の行動や気持ちなどについて、叙述を基に捉えることができる。

【思考力、判断力、表現力C】文章を読んで感じたことや考えたことを共有し,一人一人の感じ方などに違いがあることに気付くこと。

【思考力、判断力、表現力A】相手に伝わるように、理由を挙げて話す。

【思考力、判断力、表現力C】登場人物の気持ちの変化について、場面の移り変わりを結び付けて具体的に想像することができる。

【思考力、判断力、表現力C】文章を読んで理解したことに基づいて、感想や考えをもつことができる。

変化のある繰り返し、

趣意説明。

なおかつ、「学習指導要領」を土台とします。

↓↓TOSS冬合宿2023の全情報・お申し込みはこちら!

2023年1月7日(土)~8日(日)

@東京ビックサイト会議室605・606/オンライン

https://2023toss-hybrid-camp.peatix.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?