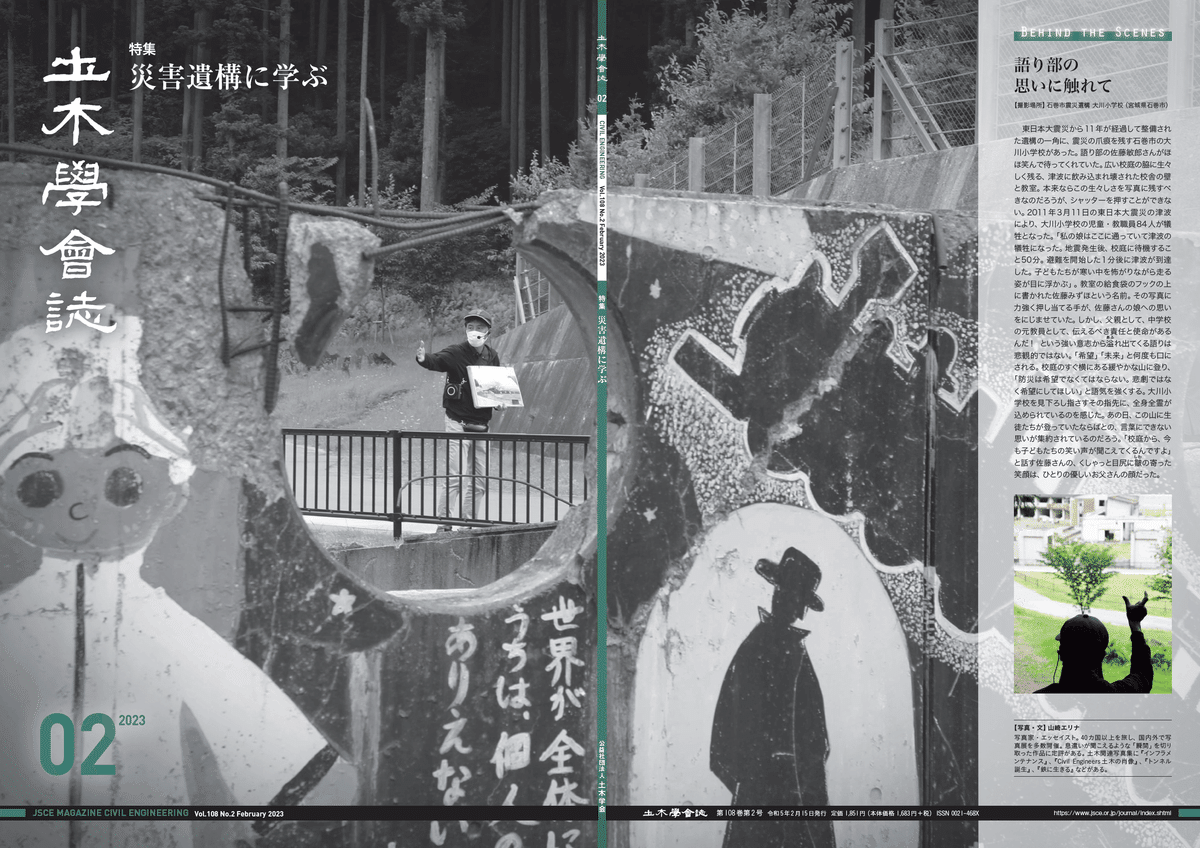

土木学会誌2023年2月号 特集-災害遺構に学ぶ

毎月1日は弊会の会誌である「土木学会誌」の発行日です。

2023年2月号特集は 「災害遺構に学ぶ」。以下、特集目次をご案内します。

高頻度で被災する可能性が減った現在、多くの人は人生で初めて経験する自然災害が歴史的大災害となり得ます。

本特集が、土木技術者としてその時への備えのきっかけとなりましたら。

私たちの祖先は自然災害の記録を石碑に刻みました。

今日、私たちは大規模な自然災害の辛さを思い起こさせるものを、さまざまな遺構として残すかどうか議論して合意しています。災害遺構は故人を偲ぶ場としての役割だけでなく、未来の命を守るための教訓を与えてくれるものでもあります。学校の遺構は、子どもたちにとって貴重な学びの場ともなっています。

本特集では、このような災害遺構からの学びに焦点を当てています。東日本大震災で国土交通省の復興事業を主導した徳山日出男氏と、市民とともに津波防災に取り組む今村文彦氏が、災害遺構から学ぶことの重要性を論じます。そして、遺構からどのように学ぶべきかのヒントとして、さまざまな立場からの意見や取り組みを紹介しています。

これらの記事が、一人でも多くの命を救い、復旧・復興に貢献する読者の成長につながることを願っています。

Our ancestors scripted records of natural disasters on stone monuments. Today, we discuss whether or not to keep items that remind us of the painful experiences of large-scale natural disasters and agree to maintain them as various remains. Disaster remains have a role not only as a place of remembrance for the deceased but also to teach us lessons that can protect lives in the future. Disaster remains of schools provide a valuable learning opportunity for children. Civil engineers can enhanee their disaster response capabilities by visiting the disaster remains to retrace the catastrophe.

This special teature focuses on learning from these disaster remains. Hideo Tokuyama, who led the MLIT's recovery operations after the Great East Japan Earthquake, and Fumihiko Imamura, a researcher working with citizens on tsunami disaster prevention, discuss the importance of using disaster remains to teach the lessons of the disaster. Then, opinions and approaches from various perspectives are displayed as hints for how we should leam from

the disaster remains. The editorial team hopes these articles will lead to the growth of our readers, who are to save as many lives as possible and contribute to the recoverry and reconstruction after ftiture disasters.

特集-災害遺構に学ぶ 目次

特別対談|災害遺構に学ぶ-東日本大震災からの教訓と伝承-

徳山日出男((一財)国土技術研究センター理事長)

今村文彦(東北大学災害科学国際研究所所長)

(司会)中田絢子(朝日新聞東京本社政治部;学会誌編集委員)

震災遺構の高付加価値化

-東日本大震災の記憶と教訓を伝承していくために-

原田吉信((一財)3.11伝承ロード推進機構 業務執行理事)

3.11伝承ロード研修ツアー体験記

岸部大藏、浅野和香奈、西岡英俊(学会誌編集委員)

インタビュー|災害遺構での研修を含むインフラツーリズムの可能性

語り手 大塚克己((株)JTB ビジネスソリューション事業本部)

聞き手 西岡英俊(学会誌編集委員)

コラム|写真家から見た震災遺構

震災遺構の存在が静かに語り、教訓を訴えかける希望と未来

山崎エリナ(写真家・エッセイスト)

災害遺構が若手に伝えたもの

災害遺構から避難意識の重要性を伝える

植野弘子(北海道大学 修士1年;学会誌学生編集委員)

小林華(北海道大学 修士1年)

日常に残す鬼怒川災害の記録

松永葵(東京工業大学 修士1年;学会誌学生編集委員)

加藤青葉(東京工業大学 修士2年)

熊本地震の記憶を風化させないために

佐々木大和(熊本大学 修士1年)

田中裕二(熊本大学 修士1年)

先人から現代を生きる私たちへ-熱海・伊東における津波の記録-

本間健(JFEエンジニアリング(株))

阪神高速道路震災資料保管庫の活用と意義

小川翔平(阪神高速道路(株))

自然災害伝承碑の地図化を通じた災害教訓の周知・普及の取り組み

廣瀬勝(国土交通省国土地理院)

インタビュー|震災遺構から未来を拓く

語り手 佐藤敏郎(大川伝承の会 共同代表)

聞き手 浅野和香奈(学会誌編集委員)

インタビュー|高い防災力を伝承するための震災遺構

語り手 高野剛(高野グループ会長、

宮城県生コンクリート工業組合

・宮城県生コンクリート協同組合連合会 理事長)

聞き手 渡邉弘子(学会誌編集委員)

ポジティブな記憶を作り復興への主体性をもたらす「おらほの遺構」

坂口奈央(東北大学 特任助教)

「経験したことがない」を知る 災害報道の教訓から

清木まりあ(NHKメディア総局 展開センター)

行動として受け継がれる災害遺構-水防演習-

平林由希子(学会誌編集委員)

災害遺構で学ぶ-いつか来てしまうその日のために-

論説・オピニオン

土木学会誌では毎号、土木技術者はもとより多彩な方々の見解・見識を『論説・オピニオン』として掲載しています。

『論説・オピニオン』では、土木に関わる多様な考え・判断を紹介し、議論を重ねる契機とすることを目的に、社会に対する土木技術者の責務として、社会基盤整備のあり方・重要性、国際社会における我が国の貢献、地球環境・地域環境保全に対する土木技術者の役割、公共事業をめぐる社会問題など土木を取り巻く広範な問題をタイムリーに取り上げています。

2023年2月号掲載の論説・オピニオンは土木学会noteでも公開しています。

こちらもぜひ、ご一読ください。

土木学会誌は一般の方でもご購入いただけます

土木学会誌は会員向けの機関誌ではありますが、一般の方でも入手頂くことは可能です。丸善出版さまで取扱っていただいております。全国の書店へ流通が可能となっておりますので、最寄りの書店様までご注文・お問い合わせください。なお部数には限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

発行後50年経過した学会誌は無料でご覧頂けます

発行後50年が経過した土木学会誌は、土木図書館のデジタルアーカイブスで公開しております。どなたでも無料でご覧頂けますので、ぜひご覧ください。

土木学会誌関連SNS

土木学会誌関連の情報は、ホームページだけでなく各種SNSでも発信しています。こちらもぜひフォローください。

土木学会にご入会ください

入会すれば全ての学会誌が

発行後50年未満の土木学会誌は、土木学会個人正会員(学生会員含む)の方であればWEB上ですべてご覧頂けます。

「学会」というと大学の先生や専門の研究者の集まりのように思われがちですが、土木学会は専門家に限らず、土木工学や土木事業に関心がある方であればどなたでも入会可能ですので、この機会にぜひ入会をご検討ください。

土木学会は、技術・学術・文化・人の融合の場です

公益社団法人として、社会に寄与する技術、学術、文化、人の四輪が融合する場、それが「土木学会」です。現在、学生会員を含めた土木学会個人会員数は約39,000人。土木学会を通じ、さまざまな分野で活躍している会員と交流することができます。

土木学会では、土木の実務や研究に携わる方だけでなく、老若男女・洋の東西を問わず、土木に関心をお持ちのすべての方々の参加をお待ちしております。

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/