新著『脱成長か脱停滞か』について語る

1、脱成長か脱停滞か

ただ一つ取り換え効かない地球なら正論ならずやデクロワサンスは

小山田冴子:やすい先生、この度は新著『脱成長か脱停滞か』ご出版おめでとうございます。2月11日には大阪哲学学校主催の出版記念ZOOM報告会があるそうですね。

やすいゆたか:ありがとうございます。それで話すことをまとめるに貴重な読者である小山田冴子さんに御話相手になっていただいて、予めまとめて置こうと思いまして。わざわざお越しいただいた次第です。

小山田:それは光栄ですね。でも私は経済学の詳しいことは存じませんよ。

やすい:『脱成長か脱停滞か』というのは、経済の専門家の問題というより、全国民というか人類全体の直面している最重要の課題ですから、みんなで検討しないといけないわけです。

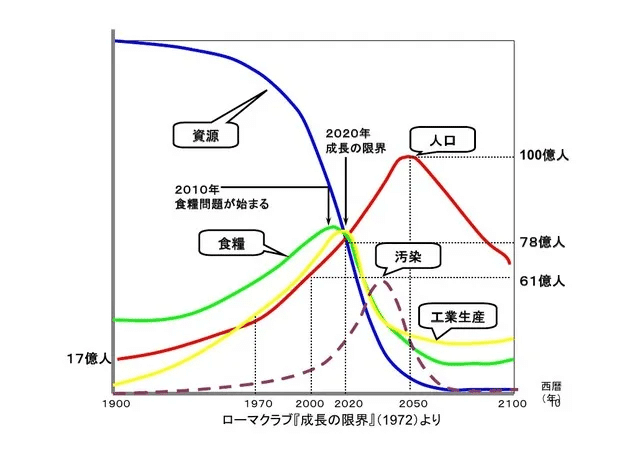

小山田:それはそうですが、1972年のローマ・クラブの『成長と限界』の上のシミュレーションでは、21世紀の内に汚染は天井知らずで資源は底をつきますし、工業生産は2020年頃をピークに急激に下がり、人口は2050年に減少に転じます。だって2010年頃をピークに食糧も減少すると予想されたからです。そうなるのを防ぐには、やはり経済成長を抑制せざるを得ないのでしょう。

やすい:2019年のデータに基づいても2040年以降の衰退が予測されているようです。

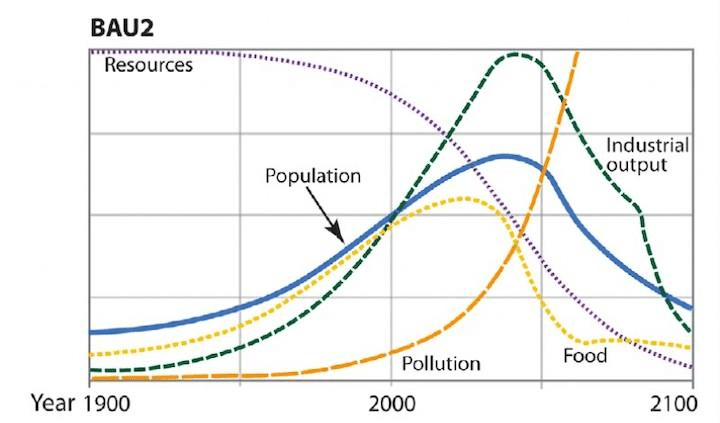

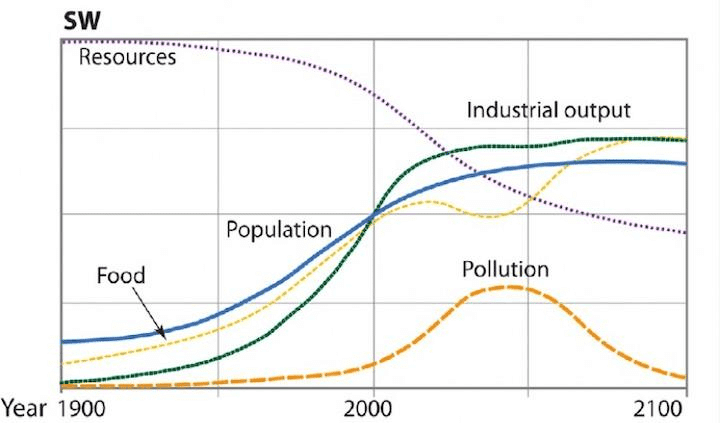

このシナリオのもとで色々対策を取り、優先事項を変えてシュミレーションしても急激な衰退は防げても停滞に陥ることは避けられないということですね。世界四大会計事務所のひとつ「KPMG」でディレクターを務めるガヤ・ヘリントン氏が2020年11月3日、学術雑誌「ジャーナル・オブ・インダストリアル・エコロジー」で研究論文を発表して示しています。

小山田:それなら脱成長派の議論は、ガヤ・ヘリントン氏の予測に沿って行動して、人口も経済規模も一定の定常経済の状態に落ち着くようにしたらいいということになりますね。

やすい:日本の場合、ここ30年間以上ゼロ成長ですから、定常化という目標は達成してしまっているのですが、ゼロ成長になっても環境汚染は減っていません。環境対策を進めて目標を達成しようとしたら、そのための設備投資とか、産業振興が必要になり、経済が成長することになりますね。

小山田:脱成長派もそういう形の経済成長なら大歓迎でしょう。あくまでも地球環境を守るために脱成長を主張しているのですから。

やすい:もちろん結果として経済成長しても環境が改善され、労働条件などが悪化していないのなら文句がないと思います。しかし例えば炭素系燃料だと二酸化炭素の排出が増えるので、電動自動車にしますと、たしかに先進国の脱炭素には貢献するのですが、リチウムイオン電池を使うので、リチウムやコバルトを産出する途上国の環境を破壊したり、児童を危険な労働に従事させたりします。結局、環境破壊を途上国にアウトソーシングしただけで、地球全体としては環境悪化していているのだといいますね。この議論は斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』で展開されて良く知られていることですが。

小山田:斎藤さんは資本主義だと利潤追求が目的なので、とても成長を止めるブレーキが利かないというスタンスで、脱成長コミュニズムでいかないと駄目だというわけでしょう。しかし資本主義を止めるというけれど、暴力革命を起こして、資本主義体制を打倒するという条件はありません。議会で脱成長コミュニズムにする法案を通そうにも、株式会社などを禁止する法案が通る程、共産主義に国論が一致するとは思えません。

やすい:脱成長コミュニズムを実行したかったら、そういう企業を建ち上げなさいということになるのが関の山でしょうね。そうすると資本主義企業とコスト競争などで負けるわけにはいかないので、コミュニズム企業も利潤を蓄積して、研究投資、設備投資をしていく必要ありますから、脱成長というわけにはいかないでしょう。

小山田:斎藤さんは、資本主義では駄目で、共産主義でも成長を目指したら駄目だから脱成長コミュニズムでいこうということでしょう。その根拠をマルクスの晩年の思想に求めても、マルクスが言ったから正しいとは限りません。それに21世紀の資本主義社会ではどのようなプログラムで実現可能なのかは示せていませんね。実験的な試みについて触れているだけです。

やすい:第一、マルクスは根っからの進歩主義者ですから、反進歩など説くはずもありません。斎藤さんの勝手な読み込みにすぎません。まあそれは本書を読んでいただくとして、セルジュ・ラトゥーシュなどの「脱成長」派は、現在の生活様式では地球は1つでは足りないから、1個で足りるように、生産とか消費を縮減すべきだと言っているわけです。その限りで脱成長の主張は正論ですね。だから経済成長をめざすべきだという「脱停滞」派は、地球を破壊する生産や消費をどのように縮減しながら成長できるのかを示さなければなりません。

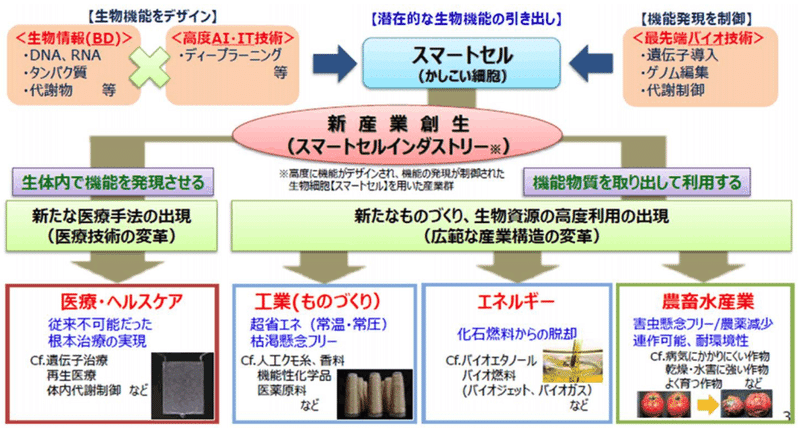

小山田:それが「持続可能な開発目標Sustainable Development Goals」ということですね。元々ラトゥ―シュは『デクロワサンス(縮減)』を唱えたのであって、それを「脱成長」に翻訳されてしまったわけですね。地球が一個で足りるようにエコロジカルフットプリント(EF)つまり環境破壊を縮減しようという議論だった。だからミドリムシユーグレナを増殖させ、食糧や燃料をどんどん生産して、経済成長するのは温室効果ガスの削減につながるので、オーケーなわけですね。

やすい:ええ、縮減のターゲットは実はGNPではなくて、環境破壊なのです。ただほとんどのGNPの成長は、環境負荷を伴うので、GNPの脱成長というスローガンになってしまったわけです。だから脱停滞を説く成長派は、プラスマイナスして、全体としてEFを縮減できる形での経済成長を目指さないといけないということです。

小山田:それは難しそうだけれど、それができれば脱停滞派は脱成長派の問題提起を自らの中に包摂できているので、説得力がありますね。それに対して、脱成長派はGNPの成長を伴いながら、EFの縮減を図ることは原理的に無理であることを論証する必要があります。

やすい:脱成長派は、経済成長に伴って環境破壊がひどくなったから、経済成長を止めたら環境破壊も止まるし、環境破壊される以前のレベルまで縮減すれば、元の破壊される前の自然が戻ると考えているようです。いわば老荘思想の現代版なのです。実際は環境破壊を抑制するためには既存の施設のメンテナンスが必要ですし、汚染物質を排出しないで除去したり、再利用する技術も必要です。そのためには科学技術を不断に進歩させる研究開発投資、設備投資が必要ですね。それらをGNPの成長なしでできるかどうか疑問です。

小山田:18世紀産業革命が起きた時のイギリスは、ボタ山だらけで、スモッグがひどく、水質汚濁もひどかったようですが、その後素晴らしい田園風景を取り戻しました。それは経済成長を止めたからではなく、環境対策の技術革新を進め、経済成長したからですね。

やすい:ええ、私は戦後経済史を生きてきましたが、1960年代の高度成長期は私の住んでいた大阪市大正区では小学生の3割が小児喘息でした。もちろんスモッグがひどかったからです。それがかなり空気も河川の水質も浄化されました。それはより経済が発展したからです。まさか経済成長を止めれば環境破壊が止められるというような幼稚な発想は思いつきませんでした。文明が生み出した問題は文明がさらに発達することによって、解決していくものだとだれしも考えていたと思います。

小山田:工場から廃液は初めはそのまま排出されて河川や海を汚染していたのが、徹底的に浄化してから排水する。工場から出される排煙は煙突からそのまま出されていて都市をスモッグで包んでいたのが、浄化して出さないようにするわけですね。二酸化炭素などは無害と思って出していたのが、温室効果ガスで地球温暖化の元凶だということで、吸収するようにするわけですね。それでミドリムシを育てれば、そこからいろんな産業が興ります。

やすい:ところが資本主義は、欲望の資本主義と呼ばれるように、何をどれだけつくるかは、それが売れるかどうかによって決まりますから、環境を守る方向で需要や生産を無理に方向づけることはできないという資本主義批判があるわけです。例えば衣類なんかは用途によって何種類でも必要だという事に成りますし、毎日その日の着るものを変えたりしますと、一人何十着も要ります。ある予備校の人気講師は、毎日違う背広を着るのを売りにしようということで、大きな部屋を借りて何百着も背広を揃えました。そんな無駄のことをすれば資源も減りますし、それを作るのに無駄な労働を費やすことになります。これでは環境が持たないということですね。

小山田:それは資本主義の格差と環境倫理の問題ですね。給与格差をつけすぎるから、人気取りに奔って呆れたパフォーマンスで気を引く作戦に出る講師が登場します。そういう資源の無駄遣いをしているということで、品性を疑われ、人気が落ちることもあり得るわけで、環境倫理を学校や社会でもっと強調すれば、その講師は背広で勝負するのをやめるでしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?