『孝元天皇が物部氏と連携』④大綜麻杵(補足2)阿波での孝霊天皇の皇子たち

前回の記事では、「北九州の勢力が畿内へ東征してきた2-3世紀以前より 阿波(徳島)にいた勢力は「出雲ー大和連合」と同じ「銅鐸文化」を有していた勢力である。」という内容を紹介しました。

そして北九州からの勢力が大綜麻杵の親子でないかと前回までの記事で考察しました。

ここでは、阿波にいた既存の勢力はどのような勢力であったかを考えてみたいと思います。

<7代孝霊天皇の皇子とゆかりのある神社>

出雲口伝関連の書籍をベースに考察すると「7代孝霊天皇や8代孝元天皇」にゆかりのある人物が可能性として挙げられます。

その周辺の人物が阿波(徳島)に痕跡を残しているか?を調べると次のような神社をピックアップすることができました。

赤文字:気になる神社

<天佐自能和氣神社>(あめのさしのわけ)

所在地:徳島県 徳島市不動東町

御祭神:神皇産霊尊

高皇産霊尊

日子刺肩別尊

意富夜麻登玖邇阿礼比売命

御由緒:『延喜式神名帳』に載る式内社。もともとは孝霊天皇の皇子である日子刺肩別尊一座を祀っていた。

後にその母である意富夜麻登玖邇阿礼比売命(クニアレ姫)を勧請し、更に神皇産霊尊と高皇産霊尊を配祀したと伝わる。

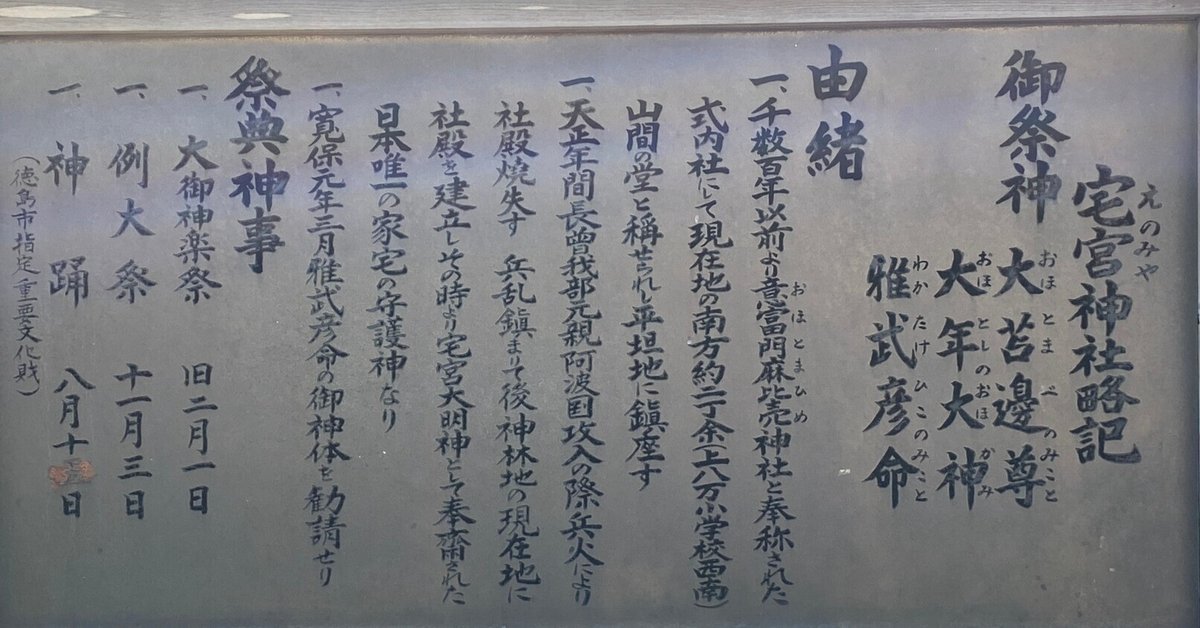

<宅宮神社>(えのみや)

所在地:徳島県 徳島市上八万町上中筋

御祭神:大苫辺尊

大歳神

稚武彦命

御由緒:『延喜式神名帳』阿波国名方郡の「意富門麻比売神社(おおとまひめじんじゃ)」に比定されている式内社。

「若建吉備津彦命」を指す。

<ちょっと考察です>

阿波(徳島)には「孝霊天皇(7代/フトニ王)」の皇子である「日子刺肩別命」を祀る神社と、「稚武彦命(若日子建吉備津日子命・若建吉備津彦命)」を祀る神社がありました。

「稚武彦命」は岡山(吉備)や香川(讃岐)でも祀られており、知名度があるのですが、「日子刺肩別命」を祀る神社は全国的にも珍しい。

出雲口伝関連の伝承によると、『以前の記事でも紹介』したのですが、次のように語られている。

[1]7代孝霊天皇の頃に、朝鮮半島にルーツのある「ヒボコ一族(天日槍・天日矛・天日桙)」が出石地域から、瀬戸内の播磨地域に侵攻してきた。

[2]7代孝霊天皇(フトニ大王)とその皇子たちは、大和地方から遠征し、「ヒボコ一族」を播磨地方から追い出した。

[3]7代孝霊天皇(フトニ大王)とその皇子たちは、その勢いのまま、(当時、出雲勢力圏内にあった)吉備地域に侵攻した。

更には 出雲地域の喉元である「伯耆地域」まで侵攻した。

[4]北九州の勢力は、大和勢力が 出雲と抗争関係にあり、大和から遠征に出ていることを知り、畿内への東征を決意した。

ここからはここまでの情報を元に、根拠は少ないながら、大胆に当時のことを考察してみます。

[5]7代孝霊天皇(フトニ大王)は、北九州の勢力が高知(土佐)や和歌山(紀伊)を経由して畿内に東征してくることを知り、徳島(阿波)で待ち構えることとした。

そのために皇子である「日子刺肩別」(ヒコサシカタ)と「稚武彦」(ワカタケル)を徳島(阿波)へ送り込んだ。

ちなみにですが、フトニ大王の子である「倭迹々日百襲姫命」(モモソ姫)は戦乱を避けるため、「香川県」に疎開したという伝承があります。

[6]しかしながら、徳島(阿波)の抗争では、畿内勢力が敗れ、北九州勢力が勢力を伸ばすこととなります。

敗れた「稚武彦」(ワカタケル)は、ここを守ることを諦め、吉備地方へ戻っていった。

[7]徳島(阿波)地域を拠点として確保できた北九州の勢力は、ここを足がかりに、和歌山(紀伊)に侵攻していった。

そのようなストーリーを構想してみました。

如何でしょうか。