【フライング解説してみた】高校情報Ⅰ【日文出版確認テスト】

あなたに+α、U+α(ウタ)です。

↑↑↑YouTubeで授業もしております

今回は【日本文教出版】という「高校情報Ⅰ」の教科書も取り扱っている

出版会社が公開している「実力確認テスト」を解いて解説しています。

↑こちらで回答できます。

公式の解答・解説発表が【2023年3月24日】なんですが

早めに解説が聞きたいと、「せっかちな人向け」に解説しております。

※私独自の解説ですので出題者と解説や問題の意図が異なる場合があります。ご了承ください。

今回は【大1問】の解説をしていきます。

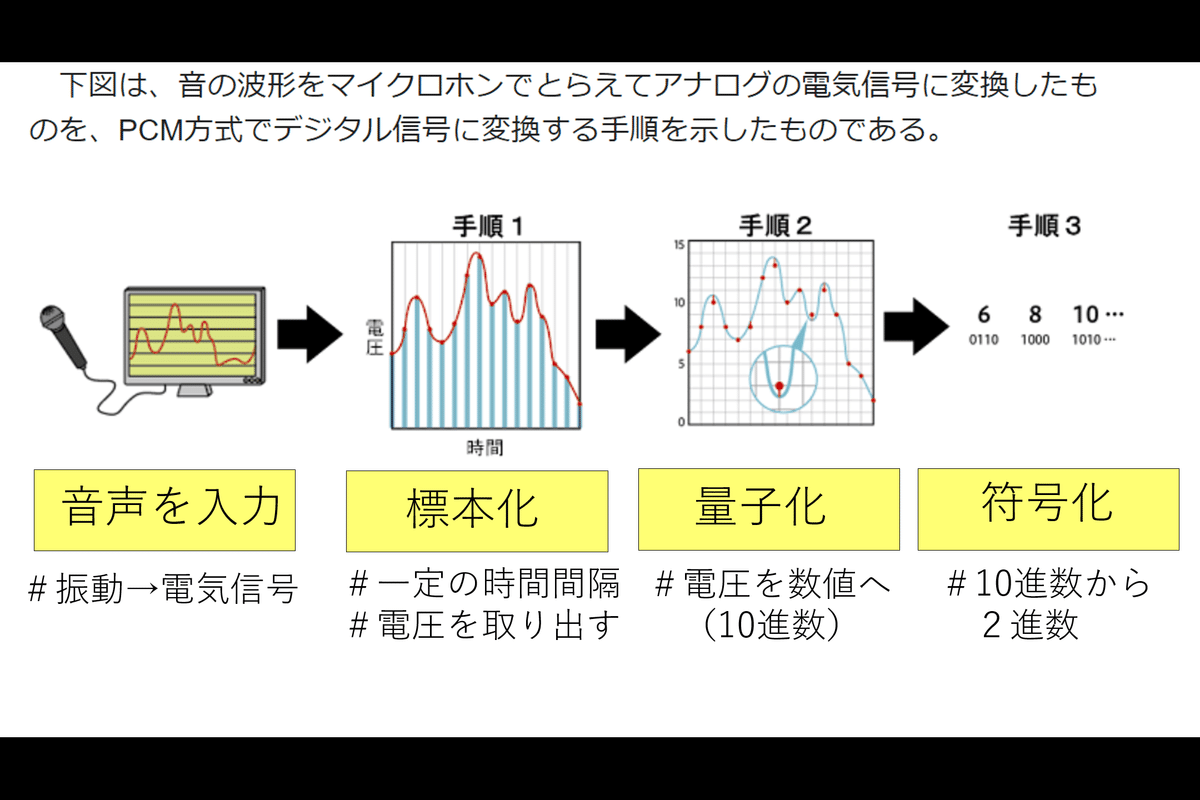

1.音のデジタル化

ア~ウはいわゆる「音のデジタル化」についてです。

手順を解説すると

まずはマイクで音を電気信号に変換します。

<手順1>

その電気信号を一定時間に区切って電圧を取り出すのを「標本化」(サンプリング)といいます。

<手順2>

取り出した電圧を数値変換します。これを「量子化」と言います。

この時の数値は「10進数」です。

<手順3>

さらに数値を「2進数」へ変換させることを「符号化」と言います。

これらの内容から解答は以下のようになります。

【右下の図】縦軸の「量子化ビット数」とは音をどれだけ細かい段階で表現できるかを示す数値です。

横軸の「サンプリング周波数」とは音をどれくらいの頻度で標本をとるかを示す数値です。

2.文字のデジタル化

問2は「文字のデジタル」です。

簡単に言うと

エンコードとは音などをデジタルに変換するなど、形式を変換することで

デコードはエンコードしたものを元に戻す作業のことを言います。

フォントは書体などが統一された文字のことを言います。

ASCII(「アスキー」と読みます)は文字コード体系の一つで

コンピュータはこういった表を使って文字を表しています。(実際はもっと複雑ですが・・・)

ここでのPOINTは2つ

・16進法

・上位ビット+下位ビット

「YIS」をそれぞれ2つのPOINTを抑えて変換していきます。

「Y」は上位ビットが「5」、下位ビットが「9」になり、

あわせて「59」

同じく「I」「S」も変換すると

よってオの解答は「0」

また、カの解答は「統一して」という部分がPOINTになります。

よってカは「2」のUnicodeとなります。

3.光の三原色(画面のデジタル化)

問3は「三原則」を使った問題になっています。

・・・・上記の内容の解説の続きを以下の動画で行っております。

気が向いたらご視聴ください。

最後までご視聴ありがとうございました✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?