オーストラリア農業の先進性から学ぶ! 第7回 野菜の「鮮度」

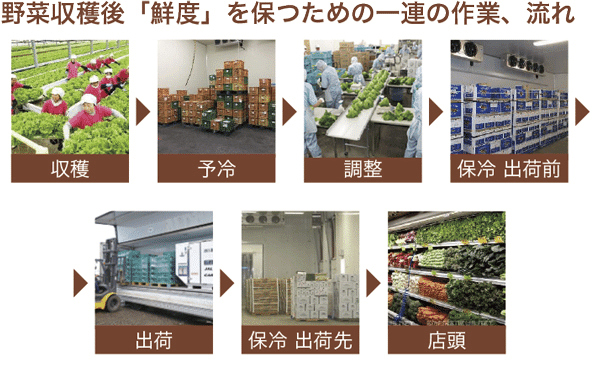

今回は、収穫~納品のプロセスで最もリスクが高い「鮮度」について、野菜品種を基に考察していきます。鮮度は、収穫後数日しか維持できない品種や、半年以上維持できる品種等、品種により期間は大きく異なります。野菜の鮮度を長期間維持できれば、輸送に多くの時間を要する国内外の長距離輸送が可能になり、出荷先の選択肢が広がります。

鮮度維持のための品種選定

野菜の鮮度は、収穫後の期間によって大きく変わります。例えば、収穫後数日しか持たないものや、半年以上鮮度を保つものなどさまざまです。鮮度が長く保てる品種を選ぶことで、長距離輸送が可能となり、国内外への出荷先が増えるため、収益アップが期待できます。

鮮度が低下する出発点である収穫は、野菜の生理に大きな変化をもたらす人為的操作です。植物器官の一部である野菜は、収穫後に環境(水、養分、光など)が激変します。多くのの野菜は収穫後に水や養分、光の供給が途絶えるため、鮮度が低下し始めます。このため、収穫直後の品質が最も高く、時間とともに鮮度が落ちていくのが一般的です。しかし、トマトのように追熟により品質が向上するものもありますので、品種ごとの特性を理解することが重要です。

品種別の保存条件と期間

以下の表は、各種野菜の保存可能期間とその条件を示しています。鮮度維持期間が長い品種を選定することで、効果的な管理が可能になります。

鮮度維持期間に合わせた在庫管理

青果物の在庫管理は特に難しいですが、適切な管理を行うことで経営の効率化が図れます。農業に限らず、他業種においても「不良在庫=経営を圧迫させる」と考えられていますが、その中でも長期間の保存が困難な青果物の在庫管理は、最も難しいと言われています。特に野菜は、鮮度維持できる期間が限られているため、出荷キャンセル等の問題で不良在庫(在庫過多)となり、収穫した半量以上を廃棄するケースも多々あります。ただ、鮮度維持できる期間が短いからと言って、収益が上がらないわけではありません。鮮度維持できる期間が短い品種は、需要が多かったり、単価が高かったりとメリットも多くあります。

鮮度維持できる期間が短い品種は、収穫サイクルを増やし周年栽培できるよう生産計画を立て、鮮度維持できる期間が長い品種は、一度に大量収穫が可能な生産計画を考えると良いでしょう。野菜生産に於いてはどの品種も、在庫の回転率を上げるシステムを構築し、収穫~納品の作業工程、タイミングを理解した上で、品種選定することが求められます。

以下のポイントを押さえた在庫管理を行いましょう。

収穫サイクルの調整: 鮮度維持期間が短い品種は収穫サイクルを増やし、周年栽培を目指しましょう。これにより、常に新鮮な野菜を市場に供給できます。

大量収穫と保存: 鮮度維持期間が長い品種は、一度に大量収穫を行い、適切な保存環境を整えることで、効率的な出荷が可能です。

在庫回転率の向上: 在庫の回転率を高めるシステムを構築し、収穫から納品までの作業工程とタイミングをしっかりと把握しましょう。

まとめ

野菜の鮮度を維持するための品種選定と在庫管理は、農業経営の成功に直結します。鮮度維持期間に応じた生産計画を立てることで、効率的な出荷と収益アップを実現しましょう。オーストラリアでの事例を参考にし、日本の農業にも応用できる方法を見つけ出し、持続可能な農業経営を目指してください。皆さんの農業ビジネスがさらに発展することを願っています。

収益アップを目指すための賢い選択が、未来の農業をより明るくします。日本の農業者の皆さんも、これらのポイントを押さえて、さらに効果的な農業経営を目指しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?