リード獲得を5倍にさせた5つの方法。BtoBマーケの定石は本当でした【初心者向け】

こんにちは。東京と地方の2拠点でマーケティングをやっている”あにばる”

です。

2021年3月に独立してもうすぐ1年になります。

独立前までは会社員としてIT企業に勤務していました。会社ではソシャゲといわれるアプリゲームのマーケティングをしていましたが、40歳を区切りに独立。現在はひとり会社兼マーケターとして活動しています。

独立前まではBtoC領域を専門としていました。

ただ、独立後はBtoB案件が多く、そこで学んだこと(まだまだ学習中ですが)を備忘録として記事にしてみました。

・「BtoBマーケティング」って、なんだろうか?

・どこから手をつけてよいかわからない。

そんな方々の参考になればと思い、とあるBtoBマーケの6ヶ月間の取り組みを紹介します。

結論、BtoBマーケの定石に従えば結果は出せることが分かりました。

読んでくださった方に何か1つでも役に立てれば嬉しいです。

※尚この成果はクライアント様と二人三脚で成し遂げたことで、私一人の成果ではありません。この場をお借りしてお礼申し上げます。

結論:BtoBマーケの鉄板。資料請求につながる設計づくり大事

まず初めにお伝えしておきます。タイトルにある5倍ですが、元々リード数が少ない状態からスタートしています。

月のリード獲得数は1~2件だったのが、6ヶ月で15件前後になりました。何百件も獲得できているわけではないので、期待はずれだったら申し訳ありません。

ただ、年間では150~200件ペースであり、一定の成果だとは思います。

早速ですが、5つの方法をご紹介します。

マーケティング戦略をつくる

サイト改善をやる

検索連動型広告をやる

コンテンツマーケティング(SEO対策)をやる

顧客起点の改善活動をつづける

BtoBマーケティングの定石、型通りのことをやっているだけです。目新しい施策はありません。

それでもリード数は伸びたので、本当に効果はあるんだと実感しています。

決して体系的なマーケ理論ではありませんが、BtoBマーケティングの定石で得られた結果、施策について興味のある方は、記事をご覧いただければと思います。

※本記事は自分の思考と経験の棚卸しを目的に、もう一度相談を受けたならどう考えるか?という観点でまとめています。内容は完全に私見です。しかし、現場で効果は出ているので、参考にしてもらえればと思います。

BtoBマーケティングに対する戸惑い

遡ること半年前。独立していた私に、とある案件相談がきました。相談内容はBtoBマーケティングの支援。大企業の1サービスでしたが、社内にマーケティングに詳しい人材がいないので、私に声がかかります。

私はBtoCマーケティングには慣れていたため、マーケティングの原理原則は変わらないと思い、仕事を受けました。

最初はBtoCで培ったマーケティング手法で大丈夫だろうと思っていましたが、BtoCのノリで考えるとかなり遠回りをしました。

どちらもマーケティングの原則は変わらないと思います。

ただ、購買までのプロセスは全然違いました。

端的にいえばBtoCは個人戦、BtoBは団体戦だったのです。

toCは個人が相手なので即購買されやすいです。

一方で、toBだと購買までが非常に長い・・・

なぜなら、BtoBは相談相手だけで完結しません。

社内での上長や意思決定者の承諾も必要となるからです。

承諾を得るには検討材料を用意するなど、準備も必要。

言われてみれば当たり前ですし、会社員時代に経験していたのに、自分に置き換えることができませんでした。そこから、BtoBマーケティングについての基本を学ぶことから始めました。

※参考:BtoB、BtoCの違い

BtoBマーケティングの守破離を徹底

まずはベースとなる知識を増やすことにしました。マーケティングに原理原則があるように、BtoB企業の攻略にも型があると思ったので、書籍を読み漁り、記事やTwitterで情報収集をし、知り合いに質問したりと、知識を増やす行動をしました。

その際に参考にしたサイトはこちら。特に才流さんにはかなりお世話になりました。才流さんのサイトにはBtoBマーケティングのメソッドが無料公開されています。間違いなく時短になるので、一読をオススメします。

今回改めて感じたことは、基本を疎かにしないことの大切さ。

過去の経験だけで判断せず、その領域で基本となることを知る。

守破離の守を大切にすることが結果を出す近道だということを学習しました。

BtoBマーケティングは団体戦。BtoCは個人戦。

これまでのBtoCマーケティングと大きく違いを感じたのは、意思決定者の違いでした。人を相手にする点は変わらないのに、BtoBは担当者だけで決まりません。担当者→上司→意思決定者というステップを踏む、また他部署や既存システムとの連携・影響度合いなど確認すべきことが多くありました。

BtoCは個人だから基本一対一対の個人戦。一方、BtoBは意思決定者の決裁まで段階があり、一人一人・1つ1つの課題をクリアしていくので団体戦。似ているけど全然別のゲームをプレイしている感覚があり、実施前のイメージと一番乖離がありました。

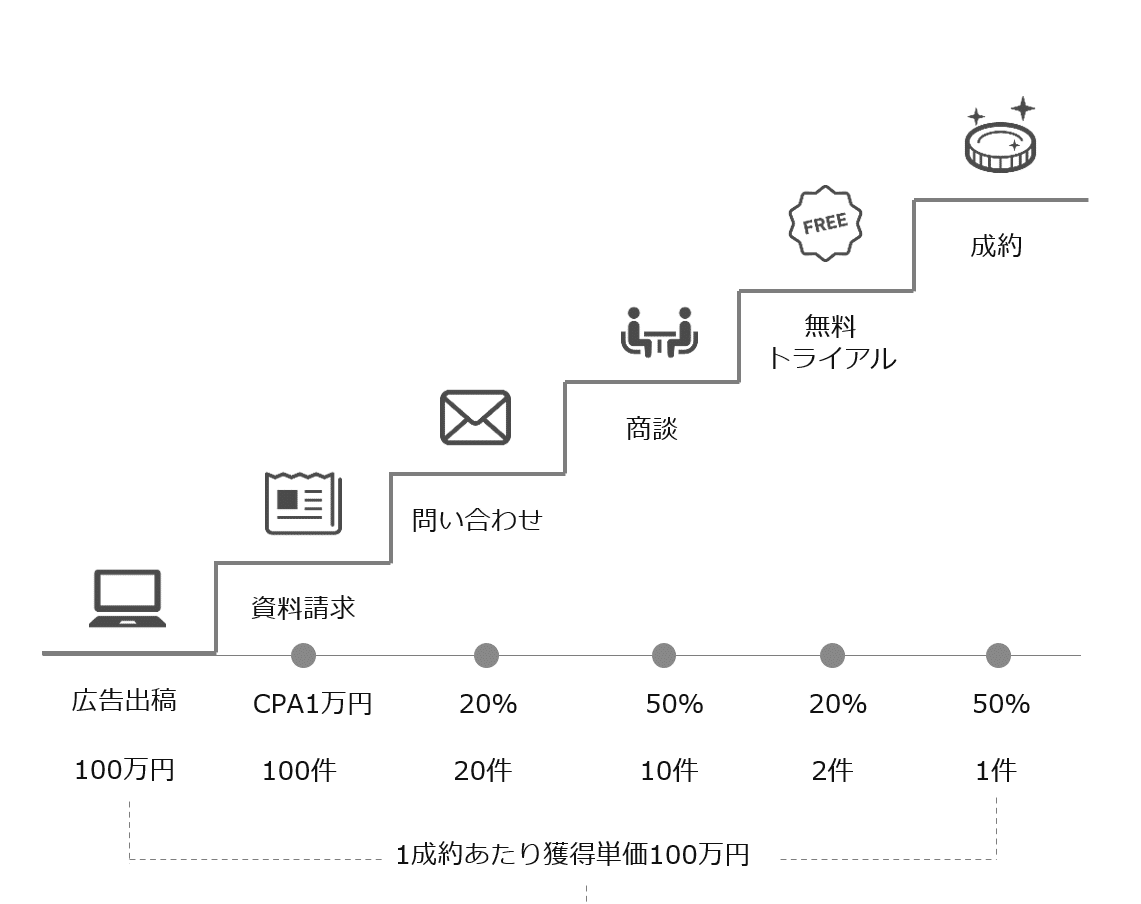

下の図はBtoBマーケティングの代表的な決定プロセスです。階段を1つ1つクリアしていくイメージ。これも前述の才流さんの書籍で学習しました。

BtoBマーケティングの鉄則

BtoBマーケティングの定石を学び、抑えておくべき鉄則を整理しておきます。

他にも大切なことはありますが、過去の自分に伝えたいことを2つに絞りました。

鉄則①:お問い合わせは来ないと思うべし。

最初にお伝えするのがこちら、「サイトからお問い合わせをするって、とてもハードルが高い」ということです。

お問い合わせができる状態というのは、「自分で課題がわかり言語化できている状態」であるといえます。自分の課題を整理し、言語化をして、適切に問い合わせをすることができる。これはとてもハードルが高いと思いませんか?

サービスサイトには毎日多くのユーザーが訪ねて来ますが、ほとんどのユーザーは「情報収集」がメインで閲覧しています。「なんとなく検索し、みつけたサイトを眺めている」くらいの方が、いきなり問い合わせをすることは難しいです。会社の担当として問い合わせをするので、適当に質問はできません。そうなると問い合わせの体裁を整える必要がでてきます。面倒ですよね、私はとても面倒です。

「お問い合わせをすることは、とてもすごく大変なことである。」

まずは、これを前提として、BtoBマーケティングは考えた方がよいと思いました。

この前提を理解したことで、「資料ダウンロード」「ホワイトペーパー」を用意されている意味がわかりました。

「お問い合わせ」は面倒だけど、「資料ダウンロード」であれば、一切考える必要もなく情報が手に入ります。「とりあえず情報欲しいので、メアドだけ入れておこう」このくらいの軽い行為なら、ユーザー側も苦にはなりません。

これにより、見込み顧客の情報が手に入り、事業者側から接点を持てます。

もし、問い合わせフォームしか設置していないサイトがあれば、まずは「資料ダウンロードフォーム」設置をオススメします。

鉄則②:意思決定者は別に存在すると思うべし。

一言でいうなら、「担当者だけで決めることはできない」

上長の承認を得たり、関係各所との連携をしたりと、自分一人では決められないケースが大半だと思います。会社だから当然なんですけど、BtoCサービスに携わっていると「個人だけで意思決定できる」と考えてしまうんです。

意思決定者は別に存在する、これが分かったことで、担当者がほしい情報やお膳立ての内容などを用意できるようになりました。担当者は協力者であり、パートナーでもあるんですよね。

また、決定権を持っている相手に直接交渉することで迅速なクロージングにつながることも知りました。地方の中小企業あるあるで、担当者は反対意見でも社長からのトップダウンで物事が決まるケースもあり、決定権を持つ人を見極めることはとても大切なことです。

BtoCマーケティングとは意思決定プロセスが異なる。登場人物は多く、検討期間も長いものである。ルールが違う競技であることを知る必要がありました。

お恥ずかしいことですが、法人営業の基本となるBANT条件も知らず、後に学習しました。

施策1:マーケティング戦略を立てる

知識を入れたところで、最初に取り掛かったのはマーケティング戦略を立てることです。

なぜ戦略から着手したか。それはリソースの有効活用をしたいからでした。クライアント側は兼務であり、当然予算も限られてます。失敗しない(できない)ので、失敗を避ける施策から実施していくことにしました。

戦略をつくる過程は割愛しますが、やったことは「過去施策の振り返り」「成約しやすい業種業界の把握」「よくある問い合わせ内容」「顧客に選ばれる決定打の把握」など、事実ベースの情報収集をやりました。

そして、現時点でのリソース(予算、体制、使用できる武器)と制約(やらないこと、やりたくないこと)を整理し、マーケティング戦略に落とし込みます。ここで大事なのは、後者の「やらないこと・やりたくないこと」も決めることです。最初からできないこと、やれないことを知ることで、無駄に考えることがなくなります。

例えば、リード獲得の手段として、テレアポやDM活用などアウトバウンド営業もありますが、インバウンドしか行わない会社の方針もあります。会社のルールや方針を変えるには、時間も工数も掛かるので、必須でない限り優先度は下げてしまいます。

クライアント側のリソースと制約を確認した後は、マーケティング戦略の骨子をつくり、クライアントとディスカッションを行い、全体像を整理していきました。

WHO(誰に)

WHAT(何を)

HOW(どのように)

WHY(なぜそうしたのか)

※これらはマーケティングの基本となる部分であり、toC・toBでも変わらない部分だと思います。

これらを整理しながら、全体像を描いていきます。

サービスサイト経由でリード数を増やすには、集客を増やして、サイトCVRを上げる。極論はこの2点をどう改善するかになります。※リード獲得後のナーチャリングはここでは考慮せず※

そうなると、やるべきことは「集客改善」「サイト改善」に絞られてくるので、それをどのように実現していくかだけです。

・サイト改善によるCVR向上(ただし自社リソース内で実現できる案に限る)

・顕在層を狙った広告出稿をやる

・広告出稿に頼らない集客手段をつくる

これらの方針を決めた後に、手段を具体化していきました。

施策2:出口から考えたサイト改善

まず取り掛かったのは、サービスサイトの改善です。相談を受けたサイトには「資料ダウンロード」「問い合わせ」は設置されていたのですが、訪れたユーザーが知りたい情報が少なく、見つけにくい状態だったのです。

当時のCVRは0.1~0.2%だったので、まずはCVR1.0%を目標にしました。

サイトがわかりにくければ、どれだけ集客をしてもリード数は増えません。

情報収集ユーザーが興味を示す内容があり、資料をみたいと思えるサイトにしていきました。

サイト改修のルールは3つ決めました。

①入口より出口から直す

②顧客が知りたい情報がわかる

③最低限安心できるサイトデザインにする

まず①、サイトは出口(問い合わせ/資料ダウンロード)に近いところから着手しました。

具体的には、フォーム改修>フォーム前に閲覧されるページ改修>機能ページといった順番です。

フォームまで来てくれたのに離脱が多い状態だったので、まずはフォームから直していきます。

次にフォーム前にユーザーがよく見ているページにフォーム導線(CTAアクション)を設置したり、閲覧ページの構成/デザインを作り直したりと改修を続けました。

そして、直帰率の高いページを直し、サイト内回遊を高め、フォームへ誘導する。

この改修サイクルを愚直に続けていくことで、問い合わせ数は増えていきました。

尚、改修ページの特定には「クライアントの定性意見」、「Google Analytics」の両側面から優先度付けをしていきました。クライアントが考える改善箇所を挙げてもらい、GAで数値的にみてみる。GAでは下記の1~5を重点的に確認しました。

GAを全部見ると大変なので重点ポイントを絞ります。色々とみるべきポイントはあると思いますが、②③あたりから改善していけば少しずつ良くなる感触がありました。

※上記の図は運営堂・森野さんのインタビュー記事を参考にしています。詳細はこちらをご覧ください。すごく役に立つ良記事です。

次に②、顧客が知りたい情報をわかる状態にします。知りたい情報がなければ、すぐに離脱して他サイトにいくと考え、まずは見てもらえるサイトにします。

サイト内容については、過去の問い合わせや商談で聞かれる質問から作りました。

最後に③、最低限安心できるサイトデザイン。決して凝ったデザインにする必要はないのですが、とりあえず用意した印象のサイトだと製品に対しても悪い印象を与えてしまいます。

BtoBはサービスサイトだけで意思決定されることはなく、営業など人が介在するので、凝ったデザインは必要はありません。表現は難しいのですが、BtoBサイトで満たすべきサイト要件を決めて、最低限整えていく作業を進めました。

今振り返るとサイト改善に一番リソースを使いました。

施策3:検索連動型広告を実施。ただしGoogleに絞る

サイト側の改修を終えたので、ようやく集客側に手を入れました。

と言っても予算は潤沢にあるわけはなく、必然的に検索広告に行き着きます。月間予算は10万円程度からスタートしたので、Yahooは実施せず、Googleに絞り配信を開始しました。

Googleに絞った理由は、対象キーワードの検索ボリュームが多いからです。また予算も少ないので、運用コストを考えると絞った方が効果的と判断しました。

検索広告は即効性があるので、割と早いタイミングから資料請求や問い合わせにつながります。これまで主要キーワードでは2~3ページ目に表示されていたのが、検索広告で1ページ目の上部に出る。当然、みつかりやすくなり、サイト流入は増えるわけです。

サイト改善を行っていたので、流入数に比例してCVも増えていきます。

少し話はそれてしまいますが、マーケティング支援の現場における「効果の即効性」はとても大事です。後述するコンテツマーケティングなど、結果が出るのが半年から1年後の中長期施策を中心にしてしまうと、プロジェクトに弾みがつかず、時間が経過するほどクライアントは不安になります。

最悪、途中でマーケティング施策が中止される危険性があります。

相手を安心させる意味でも、最初は短期施策で結果を残しながら、中長期施策を並行させることをオススメします。

検索広告では1リード単価は10,000円程度で獲得ができています。ニッチジャンルということもあり、リードから商談までは高確率で進んでいくので、費用対効果としては良い結果です。(悩ましいのはニッチジャンルゆえに顕在層が限られている、リードの天井がくること)

今後はキーワードの拡充、Facebook広告の配信など広告手法を広げていく予定です。

施策4:コンテンツマーケティング(SEO対策)の着手

短期施策で弾みが付いたタイミングで、いよいよ中長期施策「コンテンツマーケティング」に着手します。正直、コンテツマーケティングはリスクを背負います。記事制作にはかなりの労力がかかり、成功までに時間はかかり、上手くいく保証はない。

さらに、過去クライアント自身でコンテツマーケティングを実施したが失敗をしていました。外注に依頼して30記事を制作して、流入数は増えたけど、CV貢献はゼロ。各記事の直帰率95%。なので、コンテンツマーケには懐疑的(すごい拒否反応)だったのです。

そのため、まずは過去のコンテツマーケティングを振り返るところから実施しました。

そこでわかったのは、外注側が制作してきた記事は「BtoBユーザー向け」ではなかったのです。例えば、採用面談の効率化ツールを売りたい場合、BtoB企業向けにコンテンツ記事を用意するのが一般的です。ところが、外注先では「履歴書の書き方」「面接のコツ」など、採用者視点の記事をつくり、流入数を増やしていました。

一般ユーザーは面談効率化ツールが欲しいわけでないので、幾ら流入が増えてもリード獲得には繋がりません。

この事実を説明した後、改めてコンテンツマーケティングの目的、ペルソナ、対策キーワードについて説明して、ようやくスタートができました。

更新頻度は月に1~2本ですが、競合性は高くないので、じわじわ順位を上げています。ニッチジャンルのビックキーワードでは5位、複合キーワードでは1~3位など、開始から1~2ヶ月で効果がありました。競合性の低さ、これはニッチジャンルの特権かもしれないです。

制作記事が上位表示されたことで、BtoB企業のユーザー流入が増えていき、安定的にリード数が増えています。まだコンテツマーケから3ヶ月程度ですが、二桁に迫るリード数が期待できるようになりました。(これまで1~2件だったので、大きな進歩!)

最近は新規記事作成と並行してリライトも始めました。下記のように終わらないサイクルを回しています。検索順位はさまざまな要因で変動しているので、対策は終わりませんね。

施策5:顧客起点で改善を続ける

現時点では「サイト改善」「検索広告」「コンテンツマーケティング」でリードを増やしています。リードが増えたことで、顧客側から質問をいただくことも多くなりました。

質問されることは嬉しい反面、分かりにくい・伝えられていないことでもあります。そうした内容をコツコツとサイトや資料に反映させたり、コンテンツマーケティングの記事で補足しています。

正直このサイクルは想定外でした。リードが増えることで、顧客が抱える悩みを知ることができ、コンテンツ制作の材料になるとは思っていませんでした。(コンテンツのネタが枯れず、とても嬉しい笑)

大事なのは、顧客の立場に立って双方にメリットある状態をつくること。事業会社はリードが欲しい、顧客側は情報を知りたい。顧客側から「相談したい」「質問したい」と思われるようなコンテンツを用意することで、代わりにメールアドレスや会社情報を提供いただく。

事業者目線だけではなく、顧客視点も忘れずに改善を続けるようにしています。

今後やりたい施策

これまでの6ヶ月で実施した施策は以上になります。まだまだリード数を増やせる施策はあるので、クライアントと相談をしながら実施していきたいです。

・オンラインセミナー、ウェビナーの開催

顕在層ではない、潜在的顧客とつながっていく施策として検討しています。正直なところ、工数がかかるので簡単には決断ができないのですが、検索広告とコンテンツマーケティングでは届かない層にもリーチできるはず。1社単独ではなく、協業スタイルなどでトライしてみたいところです。

・メールマガジン(メルマガ)の運用

BtoBマーケティングでは鉄板施策。リード獲得ではありませんが、見込み顧客との関係維持には効果があるので、挑戦したいと考えています。

・SNSアカウントの運用

BtoBでやることに意味はあるのか?炎上は大丈夫なのか、という意見もありますが、競合他社は動いていないので挑戦するだけで一定の認知が狙える気もしています。

が、、まだ踏ん切りはついていないです。運用コストが、、検討中です。

・Web広告の配信

Facebook広告を使ってリード顧客を獲得したいです。ターゲティング精度が下がってきたと言われますが、まだまだBtoBの領域でも獲得はできるはず。

ホワイトペーパーを配信することで、比較的安価にリード獲得できる気もしています。やろう。

・商談率、成約率を上げる取り組み

リード獲得ではありませんが、後続プロセスにも携わることで、事業利益に貢献をしたいです。最終的には利益が積み上がらなければ、マーケティング支援は打ち切りになりますし、私の存在意義はありません。

リード獲得後の商談までに事前ヒアリングで情報収集をしたり、顧客の課題を捉えて提案の機会を得る努力もしたいです。

要するにクライアントの売上・利益貢献につながる活動をしていきます。

おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございました。

目新しい施策はなく、割と普通の施策ばかりだと思っていないでしょうか。正直私はそう思っています。

逆を言えば、普通のことを「やり切れば」成果を出せるのがBtoB企業のマーケティングではないでしょうか。もちろん、フレームワークや定石の型に捕らわれてしまったり、鵜呑みにするわけではなく、自分たちで考える必要はあります。

それでも、知見のない中では、先人たちのノウハウや守破離の守を大切にすることで、早く成果が出せたのは事実です。もし、BtoBマーケティングに悩む方がいれば、先人たちのノウハウを真似ながら、少しずつ自己流にアレンジすることをオススメします。

私自身、施策はやりきれていないので、22年はより精度を高めていくことを頑張るつもりです。

この記事が誰かのお役に立てば嬉しいです。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?