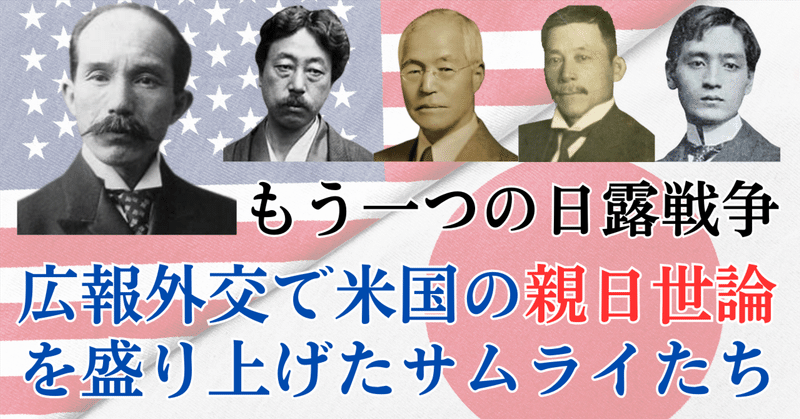

JOG(464) サムライ達の広報外交 ~ 米国メディアにおける日露戦争

彼らは卓越した英語力で、日本の立場を語り、アメリカ国民を味方に引きつけた。

過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251

無料メール受信:https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776

■1.米国メディアを賑わせた日露戦争■

1904(明治37)年2月、日露戦争が始まると、その戦況ニュースがアメリカの新聞や雑誌を賑わした。TOGO(東郷連合艦隊司令長官)、NOGI(陸軍第3軍司令官)、KUROKI(第2軍司令官)など、英語らしくない名前が紙面を飛び交った。

ニュースだけではない。開戦直後、3月2日付けの『ニューヨーク・タイムズ』紙には、和服姿のKAKUZO OKAKURA(岡倉覚三、天心)の写真とともに、記者の質問に答えた記事が掲載された。別のページには、BARON KANEKO(金子男爵)のインタビュー記事が載っている。

二日前の『ニューヨーク・デイリー・トリビューン』誌には、TOYOKICHI IYENAGA(家永豊吉)のカルチャー・センターでの講義を取材した記事が掲載されていた。

この年、10月に出版された岡倉天心の『日本の覚醒(TheAwakening of Japan)』は、半年間で全米売上第4位となった。翌月に出た朝河貫一の『日露衝突(The Russo-JapaneseConflict)』は、書評誌『サタデー・ブック・レビュー』で「クリスマス・プレゼント本100選」の一冊に選ばれた。

この時期ほど、日本人の言論が米国のメディアを賑わせた事はなかったろう。そして達意の英文で語られた彼らの品格ある教養と思想は米国民を魅了し、親日世論を湧き興して、日露戦争での日本の立場を大いに強化したのである。

■2.金子堅太郎の米国世論工作■

米国メディアで活躍した筆頭は、金子堅太郎男爵である。かつてハーバード大学ロースクールで法律を学び、セオドア・ルーズベルト大統領とも同窓だったという縁で、日本政府からアメリカでの世論工作のために送り込まれた人物だった。

開戦1ヶ月後の1904(明治37)年3月に米国入りした金子堅太郎は、かつての留学の地ボストンではなく、新聞や雑誌などの本社が集中するニューヨークに腰を据えた。

ニューヨークでは、スチュワート・ウッドフォード将軍が金子のために200人を超える政財界の大御所、軍高官、学者などを招待して盛大な歓迎パーティーを催してくれた。将軍はかつて日本訪問中に金子の世話になり、急速な近代化や、勤勉で礼儀正しい国民性に強い感銘を受けていた。

日本は緒戦の勝利以降、大きな戦果を上げておらず、逆に、ロシア海軍の名将マカロフが旅順に派遣され、予断を許さない状況だった。そこにマカロフの乗る戦艦ペトロパブロフスクが日本海軍の機雷に触れて爆沈したというニュースが飛び込んできた。ロシアに流れかけたムードを引き戻す絶好の機会である。

■3.「我が国は、その門戸開放のために戦っているのです」■

食事と歓談の後、主催者ウッドワード将軍が金子を歓迎するスピーチを述べると、金子は演説を始めた。

__________

私も我が国も、実に多くをアメリカに負っています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

と切り出した金子は、ペリー来訪の後、日本は門戸開放政策をとり、アングロ・アメリカン(英米)文明を採用した、と述べた。「文明開化」をアメリカ人向けに説明すれば、こういう言い方になるだろう。そしてその英米文明を中国と韓国に導入しようとした過程で、ロシアと敵対することになった、と説明した。

__________

私たちは、領土的な野心や好戦心のために戦っているのではありません。アングロ・アメリカン文明の極東への導入のために戦っているのです。ペリー提督は、私たちに門戸開放を授けてくれました。今、我が国は、その門戸開放のために戦っているのです。[1,p84]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

会場から拍手が沸き起こった。「門戸開放」とはルーズベルト大統領やヘイ国務長官が対中基本政策としていた方針である。その言葉を繰り返し使うことで、日本はアメリカと方針を共にしている、と印象づけたのである。

■4.「日本の貴族、マカロフを称える」■

演説のクライマックスは、後半に訪れた。

__________

ここに御列席の多数の方々はマカロフ大将を御承知であります。大将は世界有数の戦術家である。この人が死なれた。わが国は今やロシアと戦っている。併(ただ)し一個人としては洵(まこと)に其(その)戦死を悲しむ。・・

マカロフ大将も国外に出て祖国のために今やまさに戦わんとする時に望んで命を落としたことは残念であろうが、この戦役において一番に戦死したことは露国の海軍歴史の上に永世不滅の名誉を輝かしたことであろうと思う。私は茲(ここ)に追悼の意を表してもって大将の霊を慰める。[1,p85]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

戦死した敵将の霊を慰めることは武士の習いであった。当時のアメリカの上流階級はイギリスの騎士道の気風を受け継いでいたであろうから、金子のマカロフ哀悼は強い共感を呼んだ。

翌日の新聞は「日本の貴族、マカロフを称える」(『ニューヨーク・ヘラルド』紙)、「マカロフに賛辞を捧ぐ」(『ザ・サン』紙)と伝えた。以後、金子には晩餐やパーティーへの招待状が山のように届き、どれに出席するか取捨選択しなければならないほどだった。

■5.「夜が明けても全部を聴かなければ帰らぬ」■

4月28日には、母校ハーバード大学で講演を行った。留学時代から演説の研鑽を積んでいたので、講演は得意だった。

金子は三国干渉による遼東半島の返還から、ロシア軍の満洲における不当な居座り、そして朝鮮半島進出までの経過を説明した。ここまでで1時間半も経ってしまったので、講演を打ち切ろうとすると、聴衆は総立ちになって「ノー、ノー」と叫び、「今夜は貴下の演説を聴きに来たのだから夜が明けても全部を聴かなければ帰らぬ」と言い出した。

そこで、金子はさらに45分を費やし、ロシア側の主張を徹底的に反駁した。日本の宣戦布告があまりに急で戦闘に備える暇がなかったというロシア側の批判に対しては、前年4月以来、ロシア海軍は戦艦3隻、巡洋艦5隻など19隻を増強し、ロシア陸軍も歩兵2個旅団、砲兵2個大隊など40万人を増派していた、と詳細なデータを挙げて反駁した。

日露戦争はキリスト教徒と異教徒の戦いだ、というロシア側の宣伝に対しては、日本は仁川沖の海戦で損傷した軍艦「ワリャーグ」の負傷者を日本の赤十字病院に収容し、死者は衣服を改めて陸上でキリスト教の葬儀を行った。ところが満洲やウラジオストックでは、ロシア人官吏は在留邦人を抑留し、虐待した。日本人とロシア人のどちらの行為がよりキリスト教主義に適っているか、と聴衆に問いかけた。

翌日の『ボストン・ヘラルド』紙は、金子の演説の内容を余すところなく伝え、「彼の成功は真に驚嘆に値する」と述べて、シーザーを追悼するアントニウスの歴史的演説に勝る、とまで激賞した。

■6.「ロシアは文明のレベルで決定的に日本に劣っている」■

ボストンでの講演の後、金子の広報活動は完全に軌道に乗った。ボストン、ニューヨーク、ワシントンを往来しながら、講演、晩餐会でのスピーチ、そして毎月のように新聞や雑誌への寄稿と、まさに八面六臂の活躍を続けた。

もともと判官贔屓で日本を応援していた米世論は、金子の冷静かつ品位のある主張に触れて、ますます親日的になっていった。当時の駐米ロシア大使カシニーの娘マーガレットはこう書いている。

__________

ルーズベルト大統領、ヘイ国務長官、そして米国政府全体が、公には中立だったにもかかわらず、すさまじいまでに感情的に親日になっていました。父は怒りのあまり髪をかきむしりながら、ジョン・ヘイや皆に言ったものです。いつの日か米国は、この選択を後悔するだろう、と。[1,p148]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ロシアも金子の活動に対抗するように、広報外交官としてエスパー・ウフトムスキー公爵を派遣した。カシニー大使とウフトムスキー公爵は、日本人が勝てば、中国人を指導して近代的軍隊を作り上げるだろうと、「黄禍論(かつてのモンゴルのように黄色人種が白色人種を侵略する)」を持ち出したが、その受けははなはだ悪かった。ロシアが満洲を占領して、米国を占めだしてきた経緯から見て、こういう言い分には説得力がまったくなかった。

『ハーパーズ・ウィークリー』誌はロシア寄りの記事を載せる数少ない雑誌の一つで、日本公使館はロシアに買収されていると睨んでいた。そこに公爵の日本批判丸出しの一文が掲載されると、読者から次のような反論が寄せられた。

__________

試しに、貴誌の読者諸賢にウフトムスキー公爵の論評と、ほぼ2、3日おきに新聞で報道される金子男爵の演説を比べてみてもらいたい。金子男爵の慎み深さと真にキリスト教的な奥床しさと、ウフトムスキー公爵の尊大な発言とを。結局、少なくとも論理的思考力、判断、演説という点において、ロシアは文明のレベルで決定的に日本に劣っている、と認めることになるだろう。[1,p164]

__________

■7.「同じような克己心をもってフランクリンは、、、」■

日本政府の意向を受けた金子堅太郎に対して、純粋に私人の立場から、しかもきわめて学問的に日本を擁護したのが、ダートマス大学講師の朝河貫一であった。日露開戦の9ヶ月後に出版された著書『日露衝突』では、ロシア側が最初から満洲を独占するつもりであったことを編年的に明らかにし、そのうえで日本は満洲における機会均等と清国の主権尊重を死守するためにロシアに戦いを挑んだのであり、それは米国の外交方針と完全に一致する、と主張した。

『日露衝突』は学問的な著作であったが、多くの新聞、雑誌の書評欄で絶賛された。『ニューヨーク・タイムズ』紙の書評は次のような賛辞を送った。

日露戦争に関しては、様々な形で取り上げられてきたし、今後さらに書かれるだろう。しかし、これまでのところ、この戦争の原因と争点について、明白でしかも公平な態度で論じたものはなかった。本書では、それが立派に成し遂げられている。[1,p133]

『ネイション』誌の書評では、「作者の国籍は、もし明かさなければほとんど推測できないのではないか」とまで述べ、次のように結んだ。

本書の特徴は、口論中の人がよく使う類の口調や表現を抑制している点にある。そして悲しいかな、ロシア側にはこのような姿勢は欠如している。本書を読むと、ある戦争、そして自国の弁護のためになされたある主張に思い至る。同じような克己心をもってフランクリンはアメリカ植民地における実情を世界に示し、リンカーンは南部に対する北部の真実を述べたのだった。[1,p136]

■8.岡倉天心の『日本の覚醒』■

朝河貫一の『日露衝突』と前後して、岡倉天心の『日本の覚醒』が出版された。その主張は、日露戦争は西洋物質主義と東洋精神主義の戦いであり、ここで東洋が滅びるわけにはいかない、という西洋物質文明批判である。岡倉の英文処女作『東洋の理想』はイギリスで出版され、ルーズベルト大統領も、日本人の精神は偉大で素晴らしく高遠な面が見られる、と感想を述べている。

天心は講演で「あなた方は富を求めて狂奔するあまり、絵画の前に長くたたずむ時間の余裕を持たなくなっています」と辛辣な批判をしながらも、「私の言い方に立腹しないようにして頂きたい。日本はあなた方の後を追って、芸術を大切にしないことを一生懸命学んでいるところなのです」といなしてしまう話術で観衆を魅了した。

『日本の覚醒』は、全米の新聞15紙、雑誌10誌の書評でおおむね好意的に取り上げられた。『クリティック』誌はこう評した。

もし出版社による序文で述べられていなければ、本書が全編岡倉氏によって英語で書かれたということに、読者はまず気がつかないだろう。それは単に英語で書かれているだけではない。その英語は立派で、想像力が表現豊かに高揚する時にのみ、日本芸術家の感覚が垣間見られる。[1,p122]

■9.文明の利器と古武士の精神■

シカゴ大学の社会人講座の講師だった家永豊吉は、シカゴを中心に講演活動を行っていた。そのテーマも「なぜ日本には罵り言葉がないか――女性の影響を受けた日本語の穏やかさ」など、好戦的な日本人というイメージを払拭する内容を盛り込んだりした。機知に富んだ言い回しや、茶目っ気のある皮肉で、聴衆の笑いと喝采を呼んだ。

ヨネ・ノグチ、こと野口米次郎は英詩集を英米で出版し、「東洋のホイットマン」との評判を得ていた。日露戦争が始まると、戦争とは直接関係ないが、日本の出版文化に関する論評を次々に発表した。こうした大衆文化の世界でも、日本が先進国の仲間入りしつつある事をアメリカ人読者に印象づけた。

金子堅太郎、朝河貫一、岡倉天心、家永豊吉、野口米次郎。アメリカのメディアでこれほど日本人が登場した時期は、これ以前も、これ以後もなかった。当時の日本人と接したあるアメリカ人は、金子堅太郎に次のように語っている。

__________

今日の日本というのは、維新前の封建時代の武士道というもので訓練した精神がまだ残っている。それに欧米の文明的の学術技芸を輸入して加味したから、精神は日本の古武士である。それに文明の利器を与えたからこれは実に強い人種である。一面には封建の武士であって、一面には二十世紀の文明の利器を持った人種である。こういう人種は世界にはない。[1,p54]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

彼らの英語力とは、文明の利器の一つであった。それを通じて語られた古武士の精神、すなわち彼らの品格ある教養、思想、学問、芸術、歴史伝統がアメリカ人を魅了したのである。彼らこそ真の国際派日本人だった。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a. JOG(218) Father Nogi アメリカ人青年は"Father Nogi"と父のごとくに慕っていた乃 木大将をいかに描いたか?

b. JOG(291) 高橋是清 ~ 日露戦争を支えた外債募集 莫大な戦費の不足を補うために欧米市場で資金を調達する、 との使命を帯びて、是清は出発した。

■参考■

(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

1. 塩崎智『日露戦争 もう一つの戦い』祥伝社新書、H18

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■「サムライ達の広報外交」に寄せられたおたより

雅之さんより

国際人として活躍するためには、幼少のころから英語に慣れておくことではなく、日本人が古くから大切にしてきた価値観、道徳を幼少のころから身につけさせること。そのために我々大人が、一度捨てさせられた日本人の価値観を今一度甦らせ、自ら身につける必要を強く感じました。

Yutakaさんより

外交に於いて広報活動がいかに大切かと言うことが良く理解できました。

明治時代と異なり、日本には帰国子女など外国語を母国語とほぼ同じ程度の使いこなせる人間がはいて捨てる程います。また国民全体の外国語の能力も明治時代とは比較にならないくらい高くなっています。にも関わらずこと外国語による日本国の広報活動といえばお粗末の一言につきます。

どうも日本人の人間としての中身の質が低下しているのではないでしょうか?東大卒のいわゆるエリートと呼ばれる高級官僚に代表される人たちは、確かに頭は良いのでしょうが、その良さと言うのはああ言えばこう言うと云う回転の速さと記憶力のよさであって、物事の本質や軽重を見極める能力は欠如しているように思われます。

考えれば明治維新を成し遂げたいわゆる志士達は多くは軽輩の士で教育も限定されたものしか受けていませんでした。しかし彼らは幾つかの過ちは犯したとしても日本を近代化させ欧米の植民地主義に対抗できる国を作り上げました。

ところが国が近代化し教育制度整備されてから養成された所謂エリート(高級軍人や官僚)は自国の実力を冷静に判断することも出来ず、わが国を敗戦へと導きました。思うに真のエリートは学校教育で養成できるものではないようです。

■ 編集長・伊勢雅臣より

日本人の伝統的価値観を世界に主張できる人間をどうしたら育成できるのか、現代日本の大きな課題の一つです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?